编辑导读:交互设计的本质是行为的设计。交互设计的五大要素是:用户、场景、目的、媒介、行为。本文作者重点分析用户,希望对你有所帮助。

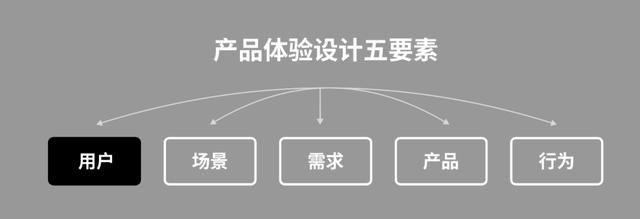

辛向阳教授提出交互设计的本质是行为的设计。交互设计的五大要素是:用户、场景、目的、媒介、行为。详情请见《交互设计的本质》一文。

用网络语言翻译一下吧。产品体验(交互)设计的五大要素是:用户、场景、需求(目的)、产品(媒介)、行为。产品(交互)设计就是研究“什么样的人,在什么情况下,你想做什么?”以及通过什么和如何去做”。我们将在五篇文章中介绍五行。

这是产品设计五要素的第一章:用户。

用户是使用某种产品的人。是这样吗?于君的产品方法论说:“用户不是自然人,而是需求的集合”。怎么理解呢?也就是说,一个用户会有不止一个需求(用户和需求是一对多的关系)。只有当一个产品完全满足了某个用户在某个场景下的某类需求,才能说这个用户是产品的用户,否则产品只能说这个用户属于我,而不是完全属于我。

比如用户A用滴滴开快车叫顺风车,用户B用滴滴开快车叫顺风车,那么对于滴滴来说,用户B并不完全是自己的用户,用户B的顺风车需求仍然是滴滴需要从其他平台争取过来的。

产品经理要想知道用户这么多的需求是怎么来的,就必须知道用户是怎么做决策的,在价值交换的过程中用户有什么特点,这样才能更好的设计产品。书中总结了用户的五个属性,也是影响用户决策的五个因素:

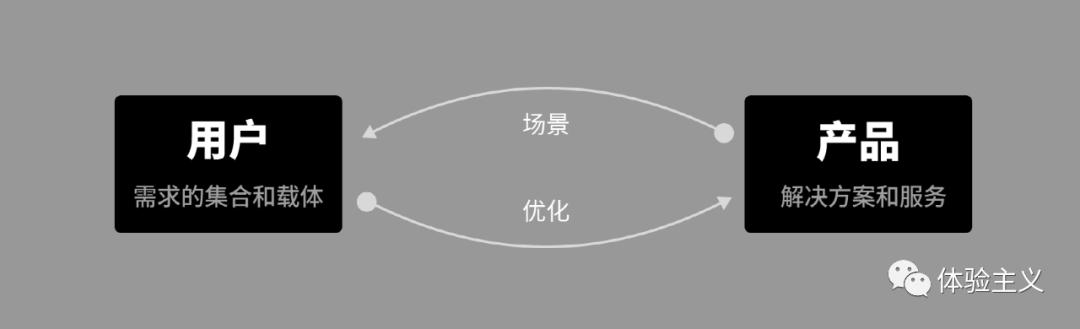

设计本身就是一个完整的闭环。以及用户和产品之间的相互成就。“产品与用户的关系”可以概括为以下几点:

以点餐为例来说明。

假设公司员工是小X,在工作日临近午饭的时候感觉有点饿,有点辣,但是天热又不想出门,于是在网上点了一份外卖和水煮鱼饭。从外卖下单到配送花了整整一个小时,而且是加班。我拿到的时候,汤已经洒了。骑手放在前台,一句话没说就走了。小X有点生气,决定投诉,但还是吃了。吃的时候觉得特别辣,感叹自己忘了带点饮料,但是吃了一半就出门去附近的小卖部买了一罐可乐。

这里的用户是员工小X的需求集,包括{饥饿、兴奋、懒惰}。还有水煮鱼外卖,也就是满足小x的需求套餐。

在网上订餐时,它是一个解决方案。当然,他也可以直接叫饭或者请人帮忙带。他选择点外卖,拿到饭后发现超时,汤洒了。他抱怨他的不满。在这里,他对产品的印象包括订购和分销业务等。显然,跑腿的也是产品分销业务中的“服务”。

小X吃了以后觉得太辣,想喝。此时,产品对用户做出反应。在产品设计上,其实当用户点的【菜】是烧烤、川菜等。或者用户选择的【口味】是“重辣”,但没有点饮料,弹出框会在页面显示有【辣椒】图片,提示用户“可能有点辣,要喝点什么吗?”

三、用户价值产品本身的功能和属性只是交换的媒介,用户从产品中获得和感知的只是一组效用,对这些效用的评价存在个体差异和情境差异。从这个角度来说,用户的感知价值就是用户价值,不是由产品本身决定的,而是由用户的主观效用决定的。用户使用某种产品是为了获得价值(效用),只有让用户感受到产品的价值,用户才能交换价值。

比如用户在挂钩和老板上投了很多简历,结果老板上的回复和面试数量比挂钩上的多很多。用户认为老板更有可能是他寻找下一份工作的平台,所以打开老板的频率会越来越高,下一次找工作会优先考虑老板。在这个过程中,两个平台本身没有变化,变化的是平台带给用户的价值感受。

如何衡量产品中的用户价值?俞军老师提出了一个公式:用户价值=新体验-旧体验-更换成本。当用户价值大于0时,就有可能促进用户之间的价值交换,产品设计要做的就是尽可能实现用户价值的最大化:

用户研究简称“使用研究”,目标是构建立体完整的用户画像。研究内容包括相对静态的用户属性和相对动态的用户行为。它与竞争产品研究和市场研究一起,是产品设计和决策的事实依据之一。

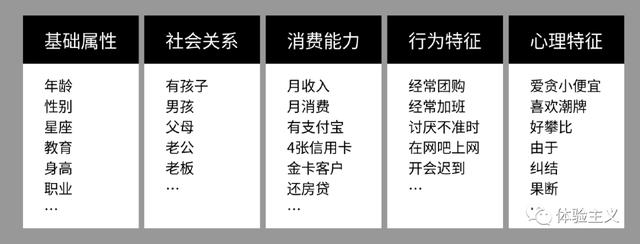

用户画像是对用户的详细描述,既需要宏观表现,也需要微观情节,两者相辅相成。可以分为几个属性维度:基本属性、社会关系、消费水平、行为特征、心理特征。如图,数据采集难度从左到右递增。一个用户的特征描述可以有多个维度,但无论是宏观数据还是微观图像,都应该与产品本身相关。

以陌生人社交产品为例:假设我们利用数据挖掘分析位置、活跃时间、年龄、职业等信息,建立用户算法模型差异化,将用户A标记为“上班族”。通过数据分析,我们发现该产品60%的用户是“上班族”。补充数据显示,产品用户男女比例为6:4,90%年龄在20-40岁。城市主要是省会和直辖市。

以上是宏观的表示。在此基础上,我们可以描绘一个典型的用户微情节:

艾妮,女,28岁,广州人,做事谨慎,有耐心,对事情要求高。广东某211高校化学硕士,三年前毕业到深圳,转行到一家上市互联网公司做运营工作。单身,一人租了40㎡套房,社交圈主要是公司同事。工作2年有一定存款,年收入30W左右。平时工作比较忙,一年四季996,早上10点上班,晚上90点后回家,一般追一集热播剧,刷完就上微信官方账号,睡觉。工作忙,很少有机会请假。星期天我通常在家休息。我追求高品质生活,一般通过海淘买一些海外商品,也会看看小红书和豆瓣。

最近身边几个女同学朋友都在筹备婚礼,但是最近两个月经常加班到晚上,没有足够的空余时间去拓展自己的交际圈。这让她的单身焦虑感突然强烈起来。

最近她开始关注陌生人交友产品,希望能找到一个志同道合的人,从朋友慢慢培养关系。但她发现陌生交友产品的男性用户素质参差不齐,目的不纯,素质不高,这让她很苦恼。

只有人像有一定的真实感,你才能更好的设计产品场景。这里的“艾尼”代表了大量在一线城市工作的白领及以上人群。但如果单看“白领/上班族”这样的用户标签群体,其实在产品设计上是无能为力的。只有面对具体的用户和场景,才能做所谓的需求挖掘。

用户研究有许多方法和工具,一般包括定性研究和定量研究:

定性:经常与用户面对面接触,适合了解用户的态度和痛点,了解事实背后的原因(如访谈、焦点小组)。

量化:一般不直接面对用户,而是在问卷或用户数据的基础上进行分析,适用于发现问题(如问卷/数据挖掘)或验证(如A/B测试)。

两种研究方法各有不同的适应场景,可以灵活地相互结合。具体内容不再展开。可以查看之前的文章《用户研究的3个纬度和18种方法》。

最终用户要服务于产品设计和决策,不能脱离业务和产品。因此,用户研究还应注意以下几点:

1.用户调研要结合业务类别。

需要根据业务领域来设计用户画像或者用户行为。ToC和toB业务差别很大,金融、健康、娱乐等不同行业也不一样。所以产品业务的目标人群是不一样的,建立用户画像时的特征描述标签和行为特征标签要和业务相关。

2.用户调研要符合产品阶段。

在不同的产品阶段,可以用不同的画像方法分析用户来设计产品:

3.用户调研要结合使用场景。

除了产品阶段,用户还需要结合具体的使用场景。比如打车上班和周末打车逛街完全不一样。一个是更注重效率的场景,一个是更注重价格的场景。因此,用户的订购行为必然会有所不同。

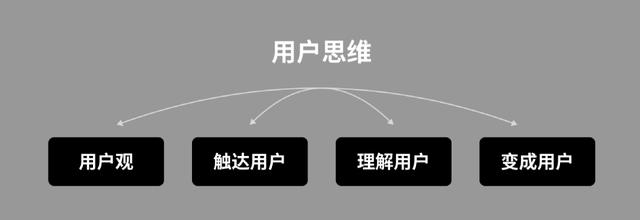

五、用户思维用户思维是理解用户的底层逻辑。可以从用户观、触达用户、理解用户、成为用户四个方面建立用户思维,提升用户感知和需求理解。

1.树立正确的用户观

培养用户思维,树立正确的用户观,养成以用户为中心的思维模式非常重要。

2.接触用户并建立他们的感知。

了解需求背景、用户行为、偏好、情绪和动机等。,会修正你的商业判断和产品设计。接近用户最好的方法就是尝试通过各种渠道与用户建立联系。除了正式的用户调研,还可以做一些日常工作。例如:

3.理解用户,通过建立共情来培养需求理解。

同理心是与他人共情,理解用户的言语和行为,注重感知用户的情绪、情感和思维方式,理解用户的动机和基于角色的认同,提升用户的感知,培养用户的需求敏感度。

4.成为用户,洞察人性和文化,培养需求满足。

了解用户最好的方法就是把自己变成用户,变成产品的忠实用户,变成和目标用户一样的思维和行为模式,从而体验产品,发现问题,解决问题。把思维换成用户模式,是做任何产品的最佳状态。

#专栏作家#

小武,微信微信官方账号:经验主义,人人都是产品经理专栏作家。腾讯资深交互设计师,前创新工场、新浪微博交互设计师。专注于社会创新和娱乐产品设计。

本文由@小武原创发布。每个人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。