每次说起过去,父亲总是习惯性地说:“我真的很幸运。”他举例说:“按照农历,我生于1932年9月初二。后来一查,对应的日子正好是公历10月1日,国庆节。哈哈,这不是巧合吗?我真的很幸运。”

一个在苦难中长大的“娃娃兵”

80多年过去了,父亲仍然清楚地记得自己是如何“幸运地”躲过了侵华日军的屠刀。

那是1937年冬天的一天,日军入侵山东。济阳老家的村民得知即将进村的入侵者会“抢、烧、杀光”,集体逃到野外。为了保命,留下了一些实在跑不动的老幼病残。当日本兵破门而入时,5岁的父亲不知道发生了什么,只是茫然地站在地上,睁大眼睛,抬头看着日本兵“嗖”的一声拔出了顶在头上的刺刀...炕上,他还在睡觉,他的妹妹,我的姑姑,不到2岁。突然,我旁边的中文翻译好像搭把手,说了句什么,日本兵缓过神来,把刀收了起来。

父亲也记得,那时候每当入侵者的飞机轰隆隆飞过我的家乡空,我爷爷都会赶紧关上家里的木门,把他拉下来跪着。爷爷不知道是飞机。他按着父亲的头,敲着地,祈求保佑。后来刚满12岁的父亲,在刀枪棍棒的日伪军监视下,被迫扛着比自己还高的铁锹和村里的一些人去修炮房,直到1945年8月15日,日本宣布无条件投降。

父亲14岁那年,外婆因病去世,本已贫困的家庭缺少应有的照顾,生活更加艰难。然而,无论日子有多艰难,我们都要活下去。他找来别人不要的旧布屑,放在浆水里煮。在地里拔些苘麻,泡在水里,剥下来拧成麻绳;然后,把针穿进鞋底,照着瓢给自己和家人做鞋。木匠看到墨斗索,反复琢磨,反复尝试,也做出了同样的墨斗。最酷的是,他花了好几天时间做了一个特别好用的棉纺车,让我曾祖父高高兴兴地扛到了他的女儿,他父亲的姑姑,嫁到了另一个村子。村民们都说:“这是怎么回事?你心地真好!”他父亲的原名是何其福,何火子是他年轻时的本名。我父亲有一个会演奏胡琴的远房兄弟。看到他喜欢胡琴,他给了他一些字符串。父亲用竹子和空易拉罐自制了弓和桶——如果没有蟒蛇鼓,就用猪膀胱膜代替。接下来,在没有配乐,没有人指点的情况下,我就自己吱吱叫着音乐。

“新凌克”的父亲总是在琢磨,看到什么就学什么,做出好用的东西,一般都是被村民拿走,然后给他一些热乎乎的高粱饼作为回报。

父亲还记得,1946年,国民党从济南调来两个团,和共产党队伍打了整整一天一夜,然后胜利的共产党队伍驻扎在济阳县。有趣的是,村民们后来发现,他们的县长竟然是一名中共地下党成员,伪装成一个在村口卖油条的家伙。

从1947年到1948年,土地改革运动使解放区的每个农民都分到了田地。当时战火纷飞的前线需要扩充队伍和实力。“保护家庭,保护土地,保护饭碗”——一句句真实的口号,激励着有志青年的心;村巷里到处都是“妻送郎,父送子,杀敌上战场”的温馨场景。父亲没有告诉家里人就悄悄报了名,爷爷从村里人那里得知“你们家要打仗了”,直到征兵队伍即将出发。那一次,全村一起出去的6个青年中,年龄最大的23岁;父亲16岁,最小。

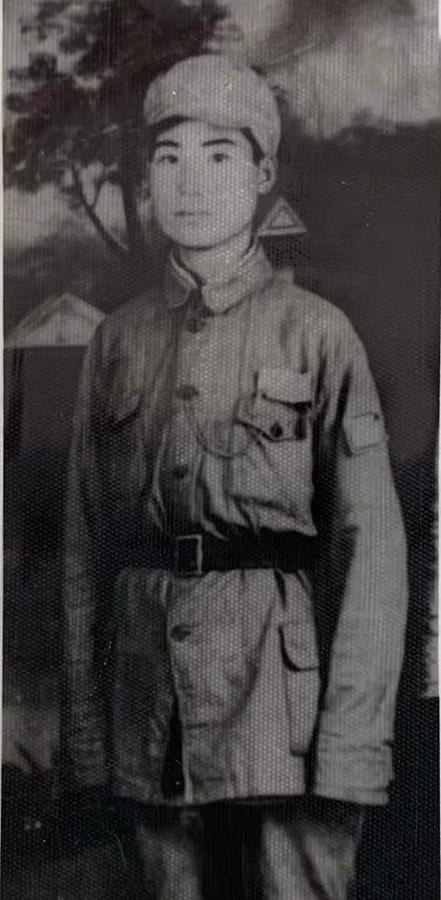

父亲当他是个“娃娃兵”。(作者提供)

父亲说,那是1948年底的一天,征兵办的干部召集全区100多人到邻近的韩佳村参军,吃了一顿热闹的“大餐”。“一大桌子人坐在一起吃饭,吃得挺好的。”他说,眼里闪烁着只有年轻人才有的喜悦和激情。晚餐后,团队集合。准备离开时,站在楼顶的当地干部向远处扔了几颗手榴弹——震耳欲聋的爆炸声是最高的告别仪式。在那个非常有趣的特殊场合,父亲告别了家乡和亲人,踏上了一段完全未知却又充满期待的旅程。

在战争中迅速取得进展的共产党员

饭后,他们继续前行,直到到达老解放区临猗县一个叫张辛庄的新兵训练场,编入渤海第二军分区特勤连。天已经黑了,离开太久的父亲已经完全控制不住自己的双腿。

在黑暗中,我得到了一套土布棉裤的军装,一双棉鞋和一床薄被子,一个底部有环可以系在腰上的搪瓷碗和一双筷子。腰带是后来发的。"当我去南方时,我把所有的东西都带到了上海."父亲说营地在老家,他们就在地上铺麦秸睡觉。一个房间里的新兵都脱了衣服,穿上军装,点上蜡烛,面面相觑。

第二天训练开始,在一个100多新兵的连队里,父亲还是最年轻的。作为未成年人,他还没有发育完全,小的只能在队尾。完全按照实战要求训练是辛苦的——以前,一群连“立正稍息”都不懂的农民,要以最快的速度达标,上战场。谁也没想到,他们中年龄最小的娃娃兵,连成人号的军装都穿不上,在训练中空前就爆发出能量。1949年初,他结束训练,意志坚定、足智多谋、勇敢无畏的父亲荣立二等功,被野战军33军99师197团一营机枪连长选为通讯员。同村的另外5名随父受训的青年被统一分配在一个连队,成为不同连队的战友,共同对敌作战。

进入战斗部队,父亲在大大小小的几次战斗中迅速成长。1949年4月21日,渡江战役打响。从江苏江阴到江西湖口,百万雄师一声令下,一路铺天盖地过河。父亲说这是他经历的第一次重大战役。前一天晚上,载着几十人的大木船全部藏在岸边的芦苇丛里。他们公司的起点是安徽马鞍山。正是南方的雨季,漆黑湿漉漉的夜,细雨已经湿透了我身上的衣服。为了识别,他们每个人都在正反面佩戴红白袖标,这样他们就可以不分昼夜地转了。没有手表,也不知道藏了多少个小时。不远处,有一个红布包裹的手电筒明暗交替的信号。就在这时,所有的木船都驶出了芦苇丛。黑夜里,只听见摆渡人奋力摇晃,士兵们拿着铁锹划水。等我们到了对岸,天还黑着,他们只好蹲伏在麦垄里观察敌情。天亮了,同样潜伏在麦田里的国民党士兵发现了他们,双方开始正面交锋。

我问父亲:你有没有紧张害怕过?毕竟这是一场生死之战...哪里能顾得上害怕!父亲笑着回答:我们边打边追,他们边跑边退——战败势不可挡,早就失去民心的国民党士兵士气大振!那一次,他们沿着公路前进,彻底瓦解了国民党的队伍。说到这,父亲讲了一个小插曲:他们打到四安镇时,找了一户农民的房子,在院子里铺上麦草,稍作休息。刚一安顿下来,就看到一个挑着重担的年轻人走进院子。一位眼尖的老兵惊呼:这不是显示器吗?原来,他们睡午觉的那个农场,是从国民党队伍里抓来的年轻公公婆婆的家,因为表现好,当过他们的“班长”,后来逃出了乱世。巧的是,他来探亲,他又成了阶下囚。“没有信仰的人害怕痛苦、劳累和死亡。他们哪里能有坚定的立场?”父亲一挥手结束了这个故事。讲到电影电视剧,看到战争中的艰辛,父亲停顿了一下,又讲了一集。

也是渡河之战。我的父亲已经很久没有喝一口水了,他非常口渴,在战斗中无法停下来找水喝。然后,在清晨昏暗的光线下,他隐约感觉到路边有一个小小的水窝,就赶紧俯下身,用系在腰间的瓷碗舀了起来,喝了一口。而天空中飘出的口臭几乎掀翻了他的五脏六腑——那是农民倒进地里的粪汤...但他还是没有机会找到一口水可以漱漱口。枪林弹雨中的父亲,你必须全速前进。在敌人追击的路上,父亲看到了被浸泡在农田里的敌人尸体,也看到了流着血坐在路边哭泣的伤兵。他们和他一样年轻。但是他不在乎看第二眼,他没有时间思考——他不能停下来。我从未见过父亲在战斗中的装备,只能从他的简要描述中想象出他当年的样子:背包里薄薄的被子,腰间吃喝用的搪瓷碗,左斜右肩的子弹袋,左斜右肩的干粮袋。没有时间停下来吃晚饭。如果你饿了,就抓一把炒饭放在嘴里嚼。渴了,全靠运气。永远不离开身体的是那个比他高的38岁的盖,扛着,扛着,扛着...战争的苦难,影视剧里没有办法一一还原;怎样才能具体准确的展现父母一点一滴的艰辛?

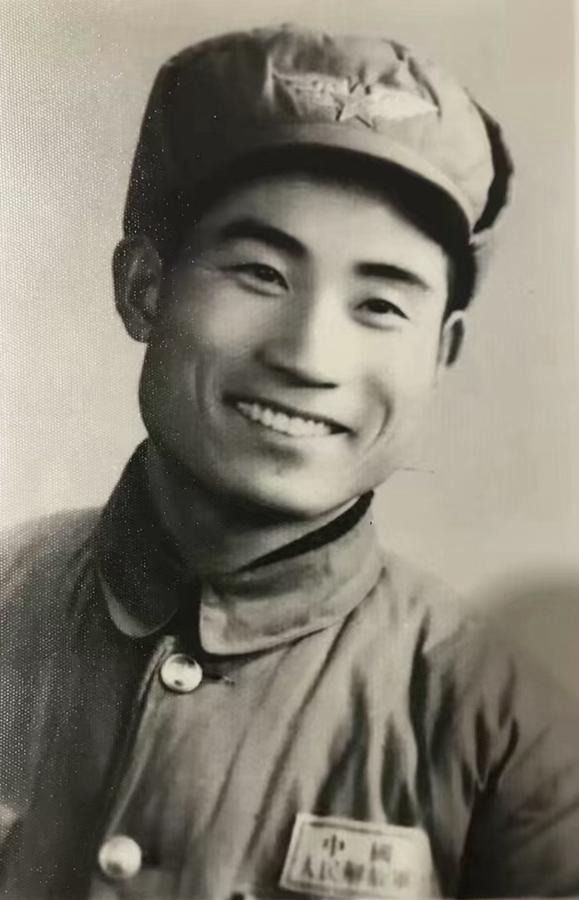

父亲在部队。(作者提供)

即便如此,父亲还是笑着说,路上有一次路过济南的桑子店,看到远处有几盏明亮的灯。队里见过世面的老通讯员悄悄告诉他,那就是传说中的电灯。那时候,电灯还是稀罕物。“我真的很幸运。”父亲说着,脸上深深的笑纹也透露出非凡的光辉。再往前走,在一个车站,他意外地遇到了老一辈说的火车,虽然只是拉煤的车盘,并没有跑。“如果没有,我怎么能看到这些,又怎么能上大木船呢?”

就这样,跟随部队一路南下的父亲,一边打仗,一边去了苏州和上海。说到这里,还有一个小插曲。父亲的连队进攻上海边缘,远远就看到了敌人的炮塔和检查站。白天它们蛰伏,晚上则悄悄靠近“破坏”用削尖的竹子围起来的军用掩体,被它们撕开,做饭用的柴火被拿走烧掉。一天晚上,父亲和战友刚退到挖好的隐身工事里,就在坑边拉下了几个又小又圆又湿的不知名的果子。口渴的父亲把它扔进嘴里,甜甜的汁液立刻顺着喉咙流进了心肺。后来南方的一个战友告诉他,这种小水果叫草莓。“那叫一个甜!”父亲微微闭上眼睛,回味着人生第一颗草莓的味道,表情陶醉。

后来部队发起进攻,在上海城外与敌战斗了12天。1949年5月,上海解放。然后,父亲和他的连队奉命开车去崇明岛剿匪。之后回到上海执行保卫江湾机场的新任务。那时,他17岁的父亲已经成长为一名英勇善战、勇敢无畏、不怕牺牲的革命战士。1949年10月25日,经连队指导员兼班长推荐,秘密加入中国共产党。

我热爱飞行,但我飞得还不够多

转眼间,到了1950年的春节。我的父亲和他在战斗中受过洗礼的战友们一起,在庆祝胜利的军民文艺晚会上自编自演了胜利进行曲。激情昂扬、朝气蓬勃的舞蹈鼓舞了士气,坚定了人心。不仅获得了文艺表演节目一等奖,还获得了集体三等功。

1951年5月,父亲被调去参加一次严格的体检。也是那年的秋天。经过层层选拔,各方面都符合标准的父亲从1000多人中脱颖而出,由部队进入空军区筹备组,坐火车来到长春,开始了他的飞行生涯。

一切都是新的。入选的学员来自世界各地的所有部队。那个季节的北方,天气已经很阴冷了。父亲看着自己从上海带来的席子,再看着新疆学生千里迢迢带回来的皮衣靴子皮垫,笑了。他们的服装,从军装的绿色,换成了绿色和蓝色;课程表上也排满了周一到周五的文化知识和飞行理论的学习,周六全天的政治课等等。

有大量的飞行讲义,如力学,电器,特设,气象学,飞行科学,设计,引航,飞机结构原理,空战,拦截等等。每门课程都需要应用计算的知识和技能。教员必须全神贯注听课,全部记在脑子里——那时候飞机结构还是保密的;发给学生的讲义,下课后会放在一个专门的木箱里,第二天才能重新发放看到。所以,课后留讲义复习是不可能的。这样的学习,对于家乡土改之初出身贫寒、只学了两年的父亲来说,是难以想象的。我简直无法想象父亲有多努力,花了多少钱,度过了多少个不眠不休的日日夜夜。短短几个月,他就拿下了那些堪比天书的课程!他感慨道:“来之不易。有多少人想来却来不了?我们一定要好好学习!”他反而笑着说:“我真的很幸运,但不是每个去过的人都能学到。”1952年1月,根据航校需要,成绩优异的父亲被运送到第五航校初级训练基地新乡,飞行模式正式开启。

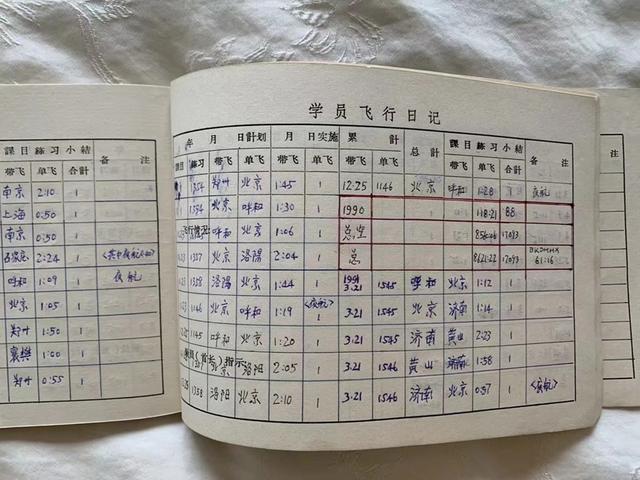

父亲的学生飞行日记。(作者提供)

从新乡到周村到济南;从初级到中级到高级...从1952年开始,父亲每半年换一个新的训练基地,每一个新基地都意味着更上一层楼。父亲还记得老师第一次带他去空时的“感觉飞行”。那一次,飞机爬升到600米高度时,教官提醒他:往下看,看机场。父亲低头一看,平时训练用的巨大机场变成了这么小的一个,开心地笑了。后来在一次单飞中,他飞到了家乡空,相隔1000多米的距离,看到了彩带般的黄河和小瓢般的小船。年少时被迫抱头祈福的记忆突然涌上心头。

1953年下半年,济南张庄机场高级班训练即将结束时,每个学员都有一次单飞前的考试。一般航校的校长、副校长都会是这次考试的考官,和飞行准备学员一起上下。判断合格与否后,才能确定学生是否可以放单。轮到父亲了。不是校长或者副校长,是苏联的首席顾问。那个不怎么在乎,其他什么都不管的父亲很快就到位了。训练中他像往常一样全神贯注,起跳——转身——转两圈——转三圈——再转一圈,稳稳落地。一次着陆后,父亲按程序走下飞机,举手向报告敬礼,等待主考官下达继续第二次着陆的命令。没想到,苏联顾问一句话没说就走了。等了一会儿,一头雾水的爸爸,站在原地,心想“坏了,可能是某个动作不到位或者操作不当”,却听到一直在高级班训练自己飞的老师在喊,“何子安,单飞!”从远处,他可以清楚地看到那个向他使劲挥手的老师激动而兴奋的表情。“我真的很幸运。只是起起伏伏,好的都让我赶上了。”每次说到这一段,父亲都难掩内心的喜悦。

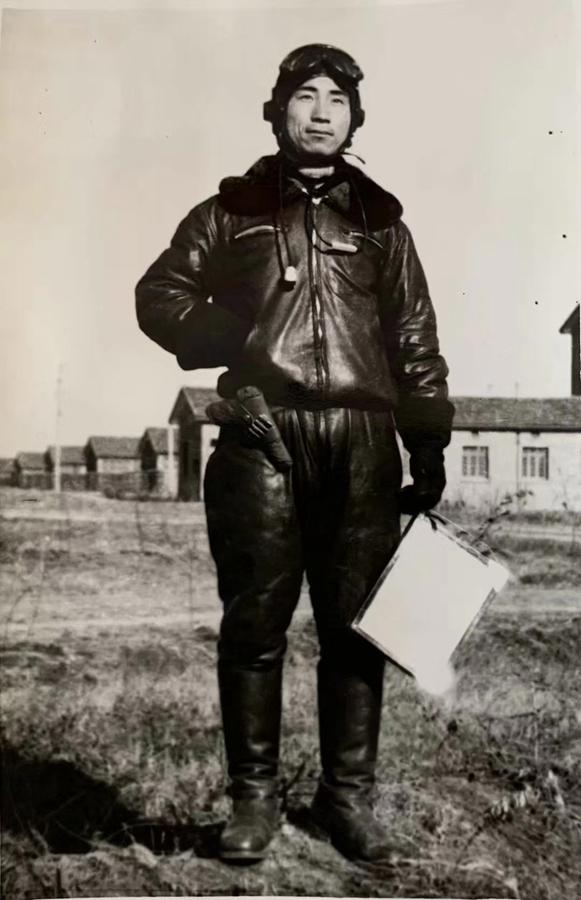

我父亲成了一名陆军飞行员。(作者提供)

1953年12月,父亲在航校学习后,庄严地从校长手中接过毕业证书,进入空陆军第29师,成为战斗部队的一名空陆军飞行员。在嘉兴濮院镇,经过短期调配,父亲去了高密。我的父亲是飞行战斗科目的,每天过着紧张有序的生活。单机,两架飞机——长机和僚机一起飞,四架飞机——两个单位,八架飞机——一个旅。父亲已经飞到一级战斗值班——机翼下待命,随时准备起飞执行战斗任务。直到1956年春天,父亲接受了新的任务,离开高密,拿着军籍来到北京,加入了中国民航第十一飞行大队。

后来,为了适应祖国建设的需要,父亲辗转各地,执行各种专业飞行任务。1966年8月29日,原驻北京首都机场的中国民航第11飞行大队(包括飞机、建制和全部人员装备)奉命转驻内蒙古呼和浩特白塔机场。从此,内蒙古有了第一支永久飞行队和飞机,父亲也成为了内蒙古最早的飞行员。刚来的时候,内蒙古的恶劣天气成了第一个考验。当时是冬天,气温达到零下30度。和往常一样,毫无经验的父亲试图用浸过油的布擦拭飞机时,油桶里的手突然被冻住了,以至于不能动弹。基于当时内蒙古各机场极其简陋的基础设施,很多情况下,飞机的起降都是危险的——比如晚上有人工降雨,但机场连个跑道灯都没有。机场的老人们记得,当时各个部门的工作人员都出动了,每个人提着几个灯笼到跑道上,每隔几十米放一个灯笼,让机组识别跑道的大概方位。飞机起飞和降落时,巨大的气浪一转头就把小灯笼吹走了...1970年,第11飞行大队奉命调往湖南,留在呼和浩特某飞行中队和某机务分队,组建北京民航局独立飞行中队,父亲任副中队长。1977年11月,锡林郭勒盟、乌兰察布盟牧区11个区县遭遇罕见的雪灾,牧民和牲畜被大雪围困。根据中共中央、国务院指示,内蒙古民航局派出飞机救灾。我父亲和他的飞行队被命令去前线,帐篷,斧头,柴火和食物...为了准确起见,他们将它们投放在超低空5米的地方。父亲说,他仿佛能看到走出蒙古包的牧民们抬头看飞机时表情中掩饰不住的喜悦、好奇和崇敬。经过138天的救灾飞行,他们圆满完成了救灾保畜任务,为内蒙古通用航空空事业留下了光辉的一页。

1981年,独立飞行中队扩编为民航第24飞行大队,正式划归民航内蒙古局。父亲留在北疆的首都机场,再也没有离开过——呼和浩特成了他的第二故乡。以此为轴心,他飞遍了祖国的大江大河,飞遍了北疆的每一天空。我见过父亲的飞行包,只用了几十年,整整齐齐地装着厚厚的一叠飞行地图。地图上红蓝相间的字迹指示着父亲飞过的地方,从南到北,从西到东,密密麻麻,清晰如蛛网。只有一张东北地图,数不清我知道或不知道多少地名。父亲执行过无数不同的任务,放飞种子、树种和鱼苗,对大片农田和植被喷洒农药和昆虫,为灾区投掷救灾物资空,携带科学家和探测器进行地球物理测试,超低空向居民发放防火护林传单空,从南到北载着旅客到各地...他每次都喜欢坐飞机。1987年,内蒙古自治区成立40周年,有一次跳伞表演节目,我父亲是队长,准确把握速度和高度,保证跳伞运动员顺利完成表演任务。那一天,会议地点设在大青山山根。父亲驾驶着他已经飞了20年的安-2飞机,起飞爬升到集合地点空 1500m,命令跳伞员按照口令有节奏地解开伞绳。在那个阳光明媚的日子,在醉人的蓝色空中,12名伞兵鱼贯走出敞开的舱门,安全有序地打开12把极其明亮的伞,在明媚的阳光下缓缓下降...这位令人愉悦的酷炫美女在会场赢得了一阵阵欢呼。当然,父亲听不到我的声音——他已经在驾驶他心爱的飞机,蹦蹦跳跳,高高兴兴地返航了。

记得小时候,几乎每年春秋两季,父亲都会飞到兴安岭执行航空空护林任务。在他回来休息的短暂时间里,他还会给我们讲“通火宝”的故事。比如你在林区巡逻空看火情的时候,会把写在专用纸布上的信息(火情发生的位置和面积)绑在一个准备好的沙袋上,找到人就超低水平空扔下去。在林区,火灾是每个人的大事。当人们看到绑有警告信息的沙袋时,人们会立即有组织地灭火。那时候听父亲讲故事只是觉得好玩,但我并不知道父亲的每一次飞行。其实我事先已经在脑子里做了很多准确的模拟。就像那次跳伞,成功的短短几十秒,他进行了多少精心的打磨和准备,只有他自己知道。

我父亲飞过九个型号,他能用一串字母清楚地说出每个型号的设计工程师的名字。而且他从来不觉得自己一年比一年老,每次改飞都要从头学起,重新掌握一门飞行技术。他反而一直兴高采烈:“我真的很幸运,赶上了技术更新、性能更好的飞机!”

1992年10月1日,他60岁的父亲光荣退休。至此,安全飞行18000多小时无事故、获得国家“超级安全飞行勋章”的父亲,告别了他梦寐以求的飞机。可是,怎么可能舍得离开呢?从19岁到60岁,这41年的飞行生涯已经深入他的骨髓。他动了动嘴唇,温柔地说:“我爱这份工作。我喜欢飞行,但还没飞够。”

退役时在白塔机场的纪念照。(作者提供)

如果我热爱一份工作,我能做什么?我爸爸可以给你一个让你惊喜的答案。

除了内衣和裤袜,父亲只有飞行工作服——从上到下,从里到外。几十年来,白衬衫的袖口和领边都被磨过、洗过,但依然洁白如初。藏青色毛衣的底边和腋下已经破损,但用细密的针脚整齐地修补着。每次出门,父亲一定会穿上他的飞行制服外套——外套的每一颗扣子上印着的飞机标志都被打磨得光滑通透;现在它已经89岁了,在寒冷的冬天,它仍然是一件厚重的羊毛大衣...就像当年,父亲飞赴一级战斗值班——机翼下待命,随时准备起飞执行战斗任务。这身打扮,仿佛储存了无穷无尽的能量,让父亲始终有一股蓬勃的精神。

我看过父亲的飞行笔记,某年某月某日某时;从一个地方出发,经过一个地方到达一个地方;几次飞行需要多少小时;何时、何地、何种机型飞行;天气和情况如何;每天的记录,每月的总结,每年的大结...几本写满了字符、符号、数字、图形的大书,一目了然。我惊讶于每一次中风的严重性。父亲说,我退休后,有的是时间详细整理这些历史,以备日后查询。

父亲特别飞行安全勋章和各种飞行安全勋章。(作者提供)

我说,有些东西我想写。父亲摇摇头:有什么值得写的?和我一起战斗和工作过的同志和同事,没有几个还活着的。他直视远方,想了一会儿,突然笑了:“我真的很幸运。今年是中国共产党建党100周年。毕竟我的党龄已经72年了,已经到了人们常说的‘古稀之年’了。”

我问父亲,你们打仗的时候,经常不吃不喝,武器不好,短缺,所以不缺乏信心。

为什么不呢?蒋介石,运输队长,为什么不给我们送武器?父亲斩钉截铁地说:共产党,有办法!

说这话的时候,我正牵着父亲在家对面的青城公园散步。我们边走边聊,父亲笑得很大声,感染了身边的一些人,一起笑了起来。

父亲说,他们每个飞行员都有三个档案:人事(政治)档案、飞行(工作)档案、体检档案,缺一不可。但我知道,他一直带在身边的,其实是独一无二的“幸运档”。但是,档案不是与生俱来的,而是父亲知道“越努力越幸运”真的可以作为座右铭。懂得用理想信念支撑的人,才有信心和力量;懂得把滴水之恩当做命运的眷顾;懂得自动过滤掉生活中的各种困难,只把这个世界的美好和温暖储存在有限的记忆里空。这种发自内心的满足和乐观,对生活的热爱和渴望,对运气的认知,在漫长人生的各种琐事中,都需要大智慧来解释——我的父亲有多聪明,他一直认为自己是个幸运的人,有一颗懂得解读运气的心。

走出公园大门,父亲还沉浸在邻村韩佳村第一次响应号召参军的100多人集体聚餐的回忆中:“饭真热闹,好多人围了一大桌,吃了个饱!”我问:“你还记得那顿饭吃了什么吗?好吃吗?”父亲清亮的声音回答,“小米饭。好吃!”然后补充道:“是小米大米。还有汤,汤里有好多白菜叶!”

来源:学习力