导读:我们上一篇文章说过,快递哥们把客户的快递拿回网点,开始准备送到目的地。但是每天网点都收那么多快递。怎样才能快速准确的把货物送到目的地?这就涉及到我们今天要玩的“送”和“收”。我们将按照什么、为什么、怎样的思路来分析和解释这两个重点男生。

什么是“送”?

在快递网络中,快递包裹从出发网点发出,进入干线运输网络,这就是所谓的“派件”。

什么是“到达”?

包裹到达终端投递网络时,称为“到达”。

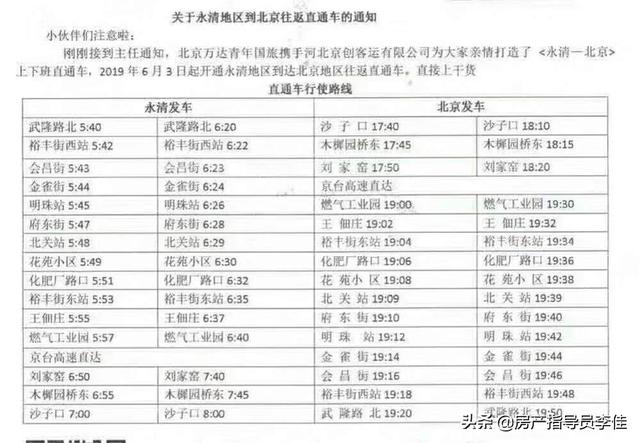

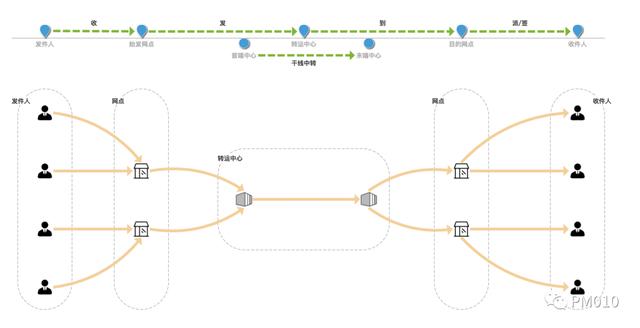

不同的快递公司对这两个意思的称呼不同,但场景是一样的。递送意味着包裹满足进入干线网络的标准,它开始被转移到收件人。到达意味着包裹离开干线网络,并且将很快到达收件人。这两个节点是快速中继网络的起点和终点。通过下图我们可以更直观更清晰的了解相应的流程。

为什么要“送”?快递的本质是人货场,核心是以时间换空个房间。因此,快递需要能够以最短的时间、最高效的方式将货物从起点转运到目的地,而要做到这一点,就需要将包裹聚合分类到一个统一的可以在快递干线网首端网络快速中转的标准集,使包裹进入干线网后能够高效准确的中转。有时这个过程也被称为包裹递送。

为什么要“到”?

快递包裹基本都是长时间的物流运输,但是在到达之前,对于收件人来说是一个比较弱的过程,只有到达终端网点,才意味着开始投递到收件人手中。因此,这个节点将意味着包和接收者之间的耦合关系。通过这个节点,我们需要让收件人更加准确及时的了解包裹的实时动态,消除收件人的焦虑。

三、How Can Do It?传统的快递,无论是发货还是到达,都是人工操作。分拣员的数量和操作的熟练程度将决定包裹投递和到达过程的效率和准确性。所以产生了很多黄牛分拣员,他们能一眼识别包裹的大笔,3秒分拣一个包裹,还能记住几万个地址对应的分拣编码...然而,当快递行业爆发式增长时,由于规模效应,人工的劣势变得更加严重,人力成本高,培训难,容易出错,效率随着量的增加而降低。因此,更多的快递公司试图通过自动化设备来降低成本,提高效率。简单来说,机械设备提高了效率,降低了成本,但不一定适合所有企业,只是从效率角度来说的一种解决方案。真正要解决的问题应该回归到不同现状的本质。如果从产品的角度来思考这个问题,似乎可以找到一个通用的、更适用的解决方案。

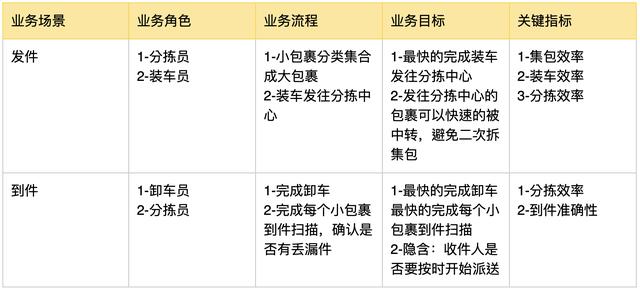

首先,让我们回到发送和接收这两个过程,更详细地看看这个过程。

在这里,我提供自己的解决问题的方法,通过关键指标找到问题和解决方法:

再次拆解后,可以看到需要面对的关键问题以及相应的解决方案。

1.发报机

关键问题1:包装规则

如何判断包装规则是否合理最优?有两点:

如何设计一个合理最优的包装规则?

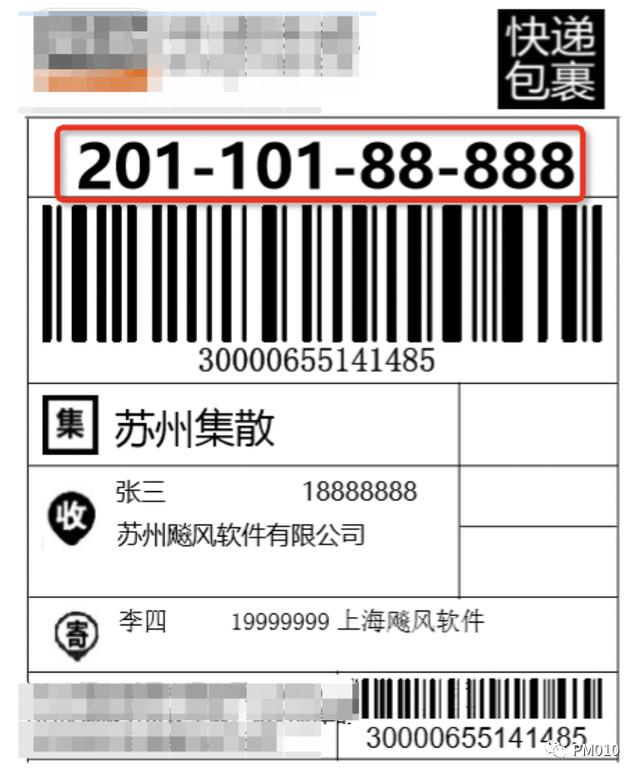

行内总的方案是用三段码。快递包装上的三段码是记录包裹在末端流通路径的三串数字代码。通常,第一段代码是末端分拣中心的名称;第二段代码是终端节点代码;第三个代码是终端网络签约区域或业务员代码。发送包的规则是通过一段代码打包。

但是,有一个缺点,有些地区不能集成一个完整的包。因此,在标准包装规则中,需要添加混包,即将几个不够包装的包裹放在一个混包中,然后第一分拣中心对包裹进行两次拆包,再将标准大包裹重新整合后进行中转运输。

关键问题二:快速分拣打包

好的包装法则是大脑,但是有了高效灵活的肢体,我们就可以配合大脑实现目标。分拣袋是灵活的肢体。

如何快速准确的完成打包操作?该方案可以从两点来考虑:

所以在包裹量不大的情况下,可以使用PDA扫描语音提醒+分拣笼来提高效率。当单量增加无法抑制人力成本时,就要考虑引入交叉带分拣机,提高分拣打包效率。

2.到达

关键问题1:快速准确地完成包裹间扫描

逐件扫描的关键因素是如何最大化批量扫描。

传统的方式是多手动单件扫描。除了在交叉带分拣机中引入大量RFID标签,还可以考虑引入适合批量处理场景的RFID标签,让一个人一次完成批量包裹扫描。

关键问题二:即使获得了收件人对预送的反馈

到达终端出口的包裹与收件人之间存在耦合关系。通过发送预送通知,可以让收件人更加准确及时地了解包裹的实时动态,消除收件人的焦虑。同时也可以了解收件人是否能接受我们的预送时间,是否有其他个性化要求。通过反馈机制,实现包裹的二次投递,避免了投递资源的浪费。

反馈信息可考虑以下维度:

交货时间:

需要预估到达客户签到地址的具体时间,需要精确到小时。

登录方式:

用户可以两次确认签到方式,如上门、自取柜、驿站或其他。

联系人:

可以让用户确认是否为自己收藏。

上面概述的场景问题只是环节的一部分,还有更多的问题需要考虑。比如双十一期间,分拣中心压力过大,首发网点需要将包裹送到不同的分拣中心。包裹收运规则还能按照目的地网点收包裹吗?在包装越来越多,异常零件越来越多,自动化设备效率越来越高的今天,还有必要包装出货吗?码头结构多层次时,如何设计统一的发货预警通知?二次包的工艺是否有优化的空区间?等等......

对于这个快递到账的讲解,更多的是解决方法和思路,因为这部分的核心是业务逻辑部分,关于系统功能没有太多分享。

下期预告:快递和签收从产品角度。

作者:PM010,物流产品经理

本文由@PM010原创发布。每个人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。