社会学家鲍曼认为“作为礼物的爱情是最不脆弱的”,爱情中的礼物交换表达了这种礼物般的关系,而不计物质回报的“慷慨互惠”更接近情侣间的关系。虽然在现代社会的礼物流动实践中,情侣之间并不一定认同莫斯所说的“接受某人的某样东西,就意味着接受他的某种精神实质和他的一部分灵魂”,但正是在不间断的礼物和接受中,爱情关系产生了。在恋爱关系的构建中注重礼物的交换,重点是理解礼物流动背后的日常实践逻辑。爱情关系需要在礼物的精神中产生。正是在生产的过程中,我们才能观察到情侣关系的本质以及其中隐含的“权宜、灵活、策略”。

1.工具性和情感性:礼物交换的元问题

礼物作为观察社会中关系形成和维持过程的重要概念,是启动其他社会系统的“总体社会事实”。礼物的交换过程包含两个方面:经济理性和情感关怀。观察礼物交换角度的差异是对人际关系本质的不同理解。

在马林诺夫斯基的案例中,不同的交换方式表明,“经济行为和经济动机在这些土著人民的生活中发挥着至关重要的作用”。在他看来,即使是亲属间的“纯赠与”,也遵循着双向互惠的原则,“从长远角度保持双方利益的平衡”。从这个角度看,人伦是经济责任的相互联结,“有许多界定明确的经济责任与亲属关系和公婆关系有关”。莫斯的礼物交换所联系的人际关系更为感性。“礼物交换的目的不是工具性的,而是情感和道德的”。与人的灵魂交融,交换礼物。“大家的情绪交融,不分彼此”。马林诺夫斯基和莫斯把工具性和情感对立起来的解释,很大程度上忽略了礼物交换中工具性和情感的交织,这一点在大学生恋人恋爱关系建立的初始阶段尤为明显。因此,如果我们忽略了礼物交换的工具性和情感性,我们可能会误解大学生和情侣之间关系的方式和性质。

2.超越二元论:礼物交换的二重性

阎云祥和泽利泽分别通过文化人类学和经济社会学揭示了礼物交换中经济理性和情感需求的双重性。阎云祥沿着“差序格局”的思路,从礼物入手,发现了乡村社会的关系网络及其构建。这个通过礼物来表达和完成个人关系网络的基本规则就是“人情”。他以这一理念为核心,从经济互助和情感需求两个维度解读了具体的礼物交换实践。而传统伦理观念“人情”的视角,其实与更多现代大学生情侣的礼物互动、关系构建并不匹配。显然,在大学生情侣的交流中,礼物传递的是与当地社会不同的精神,同时也有着完全不同的交流方式。更重要的是,礼物交换方式的不同不仅在横向上连接了关系和情境的变化,在纵向上也以不同的方式代表了大学生恋人恋爱关系的不同阶段。

泽利泽更注重亲密关系中经济活动的必要性和必然性。她认为经济活动实际上是在一个关系“连续体”的范围内支持和再生产亲密关系。即使大学生情侣的礼物交换过程被对象化为一个经济活动和关系再生产的过程,这种抽象消除了情侣在交换过程中赋予礼物的象征意义。诚然,“亲密关系不仅要与经济活动相结合,而且要依赖于经济活动,同时要组织经济活动”,但大学生恋人关系中交换的经济事实和象征性互动并不一致,其中的阶段性差异似乎并未被注意到。事实上,在恋爱的某些时期,情侣们很少把购买礼物当成一种经济活动。在他们看来,礼物交换比物质价值更重要。这就使得问题的本质变成了客观主义和主观主义之间的张力,而这种张力的解决之道或许就在于对礼物交换时间策略的洞察。也许这就是布迪厄所强调的:“正是因为时间,因为对时间的掌握和控制,才成就了礼物交换的魅力”。

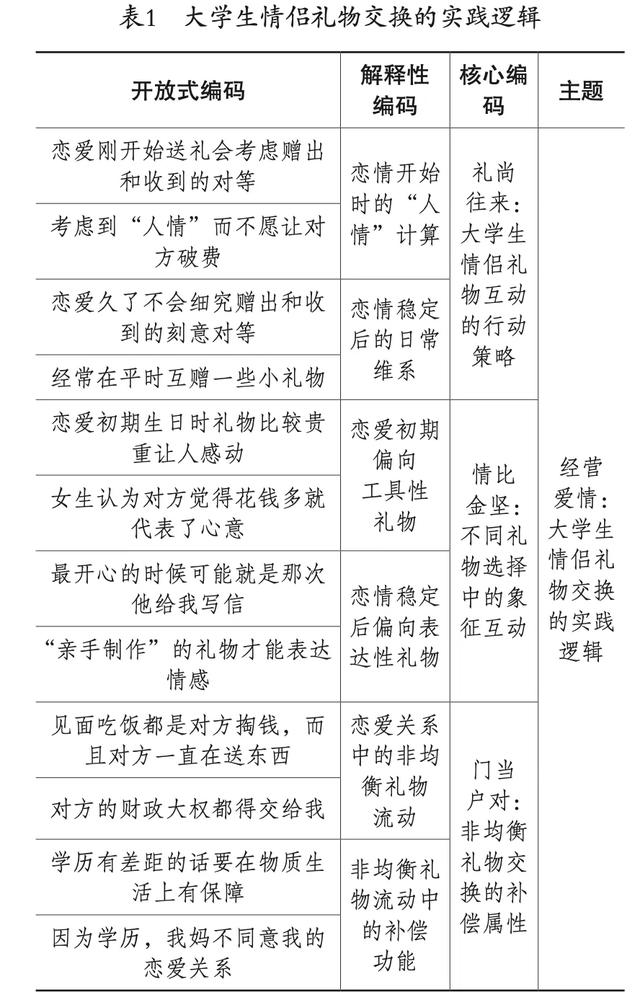

02 研究思路与方法虽然大学生情侣更倾向于将互动过程解释为“仪式感”的获得或“心”的传递,但在礼物的选择和交换中,仍然隐藏着经济合理性。不同于静态的非此即彼的分析,本文将这一问题纳入历时维度,考察不同恋爱时期礼物交换内容和方式的变化,分析情侣间的权宜性和情境性礼物互动策略,关注符号互动的生产和传递,聚焦不平衡礼物交换背后的资本机制,探讨礼物和“符号资本”的客观作用在关系稳定期,双方关系中因无知而产生的不确定性减少,在长期的交流中逐渐建立起信任甚至依恋,对经济合理性的考虑也逐渐从“我”转变为“我们”。此时大学生情侣的交流实践表明,礼物流并不是互惠循环的简单重复。“只要过程没有完成,互动的结果可能还是不确定的”,在时间上也更加灵活。,进而以符号物质载体为切口,从礼物交换双方的情感符号互动中回答消费问题。在研究方法上,本文跟踪调查了几十名在校学习和毕业不到一年的大学生,通过深度访谈获得了15份持续时间超过一年(即“长期”)的恋爱关系原始资料,重点关注了恋爱期间礼物交换的内容、方式和策略考虑,并以历时性思维关注了礼物交换与恋爱关系的维持和发展之间的关系。基于扎根理论的数据分析方法和自下而上的理论生成原理,最终形成三级编码,得出文章要点。表1是一个编码的例子。实践是文章的核心概念,是指“深深镌刻在身体里的身体逻辑,既不是自觉的反思,也不是逻辑的控制”,又称“实践感”或“习惯”。礼物交换分析的最大特点在于强调历时性分析,从而以行为的“策略”为基本分析对象,通过对行动者策略的分析,在结构主义框架中强调行动者能动性的重要性,从而有别于结构主义决定论。

03 礼尚往来:大学生情侣礼物互动的行动策略大学生情侣的礼物交换策略随着关系的发展而变化。交换实践过程并不是按照赠与-接受-返还的往复循环机械地进行,而是在具体实践中围绕亲密关系发展这一线索而便利地进行。随着关系的发展,经济理性和亲密感情在礼物交换中的相对比例也在悄然变化。

1.避免“债务”:在一段关系开始时,通过交换礼物计算出来的“人情”。

马林诺夫斯基认为,从长远来看,亲属关系的礼物交换过程呈现出一种互惠关系。但实际上,大部分大学情侣在恋爱初期只注重礼物交换的物质对等。在这段恋爱关系中,虽然热恋的激情仍占主导,但短期关系中的不理解仍给关系带来不确定性。此时双方的关系在亲密关系到非亲密关系的连续体中明显更倾向于后者,因此此时的赠与互动具有注重物质等价的经济理性取向。一位女生坦言,“刚开始会考虑一些经济因素,送的礼物要和之前收到的礼物相匹配”。只是在他们的关系发展到一定阶段后,“再多给对方礼物的礼尚往来也不会仔细研究”。同样,柴和她的男朋友在疫情期间确定了恋爱关系。那时,他们会隔着小区的铁丝网相遇。但她还是觉得恋爱前两个月大部分是男友出的路费和饭钱,于是决定给男友买个蓝牙音箱作为奖励。

这种对经济等价的理性考虑,来源于关系的不确定性。因为不确定关系能否长久维持或最终走向婚姻殿堂,受赠人会通过大致对等的返还或拒绝赠与来避免“负债”。以同学何为例,她是后一种避免欠债的方式。男朋友刚确立关系的时候,给她买过手机。他说收下太贵了,她男朋友以“不收就扔了”逼他收下。他收到后,向家里借钱,转给了男朋友。在何的再三要求下,男友终于接受了。同时,他给何设置了大致相同金额的微信亲戚卡额度,但他“从未动过”亲戚卡。

但在恋爱初期,这种避“债”的倾向,更多的是在经济和感情两方面避“债”。在详细问了他为什么不想收手机后,她说:“主要是人情问题,但我就是不想花别人的钱,因为我们刚开始谈。”不愿意花男朋友的钱,怕她欠的太多,在恋爱中过于理智甚至不理智。其实透露了他因为家人还是不认同他,对他的关系没有信心而选择的策略,也就是“先慢慢说”的态度。

在传统的观点中,只有能够偿还“人情”,我们才敢欠“人情”。对于情侣来说,把恋爱关系变成婚姻关系是一种常见的回报“人情”的方式。虽然不同于彩礼,但长期关系中男女朋友之间不平衡的礼物流动,暗喻了施特劳斯所说的“作为礼物的人的交换”(即婚姻)。由于最终能否达到长久的感情维系和婚姻交换并不确定,赵、柴、贺三人都倾向于回避这种“债”,体现了“人情”的道德标准。这种人类感情的“常识和知识的伦理体系”隐藏在日常行为模式的实践中。虽然礼物交换的参与者不一定能清楚地表达出什么是人情,但他们在实践中掌握并复制了这些行为模式。

2.无形的“互惠”:稳定关系后礼物交换的时间策略。

[19]

在礼物交换的实践中,“一切都是方式的问题,即是否及时.....礼品或回访.....会因为时间而完全改变它的意义”,稳定关系期的物质“债务”是否会被礼物交换的参与者深入研究。比如,有时候收礼人的回礼负担会被送礼人取消——“如果你不想让她花钱,就告诉她,等你有了想要的东西再告诉她”。礼物交换的中断对维持亲密关系起到了更积极的作用。正如严云翔所说,“连接礼物两面的,不是礼物的精神,而是人的精神”。送礼人深情地取消了对方返还礼物的义务,但似乎不返还礼物把双方的关系系得更紧了。

作为一种习惯做法,情侣之间的礼物交换似乎有一个明确的时间节点。大多数情侣认为,生日、恋爱过程中的重要纪念日、情人节,中西方都应该有礼物流动。如果一方在某个时间忘记送礼物,可能会受到另一方某种情绪上的“制裁”,通过唠叨、冷战或吵架来表达自己的不满。这些时间节点的礼物交换看似“必不可少”,但仍有一些长期关系的情侣因为“不知道送什么”而头疼。因此,作为在长期关系中的特定时间减轻对方“赠与义务”和“回报义务”负担的策略,夫妻之间会更少关注特定的礼物交换,“时间长了,就不会像前两年那样关注纪念日/节日了”。同时,情侣们也可能会取消一些节日的礼物交换活动。“过去两年,我们在一起的时候,所有的节日都要庆祝。现在,不需要中秋节和元宵节这样的节日,因为它们奢侈浪费。”

然而,在长期关系中,礼物的流量不会耗尽——毕竟,礼物“被认为是最有力和最受欢迎的表达工具之一”.......................................................................................................................................随着情侣关系的密切,特定时间节点“必须”的礼物交换逐渐被更实际的行为倾向所取代,最终的结果是“小礼物”不仅减轻了受礼人回礼义务的负担,也减轻了送礼人送礼义务的负担,无形中消除了礼物的互惠性。正如布迪厄所观察到的,这种礼物交换作为一种实践逻辑操作的策略,“完全是为了消解时间的力量,保证社会关系的连续性”。

社会学的价值在于将经济交换和亲密关系视为生活中相互关联的领域,但并没有揭示爱情关系中礼物交换策略变化中经济理性的主观变化。如果说恋爱初期情侣之间对等交换的经济合理性指向了对方,那么恋爱稳定阶段“怕他花钱”和“铺张浪费”的悄然转向,也预示着两个人的关系从“他和我”到“我们”的转变,对情感亲密度的主观感知变化产生了这些权宜的无意识交换策略。

04情比金坚:大学生情侣礼物交换中的象征互动如果朋友创造礼物,那么礼物也创造朋友。礼物作为一种象征符号,传达了其中所包含的象征意义,意义的编码和解码过程产生了恋爱关系,这是情侣不断参与礼物交换活动的动力。严云翔将礼物分为“工具型”和“表现型”两种。工具性礼物遵循一种交易规范,注重礼物作为物品的价值,而表达性礼物遵循情感规范,强调礼物背后的象征意义。前者直观,一目了然,后者需要参与双方强大的共情能力,即“礼轻情意重”的解码能力。

1.恋爱初期的工具倾向:礼物交换中经济能力的象征

戈夫曼早就知道人类互动中所包含的工具化倾向,这也是他把互动中的自我呈现比作“表演”的原因。礼物交换的参与者通过赠送昂贵的礼物来“表达他们想要传达的东西”,有时礼物过程确实以一种戏剧性的方式强调了这些内容。比如上面说的,同学何和男朋友交往之初,男朋友态度强硬的要她收下手机(男朋友说不收就扔了)。就交换过程的对象化而言,一方面,有价值的礼物是一种“示爱”过程,表明送礼者认真地以诚意开始一段关系,另一方面,它是一种工具性行为,揭示了送礼者的经济能力。

如果承认大学生恋人在恋爱关系中的送礼行为属于格夫曼意义上的“表演”,那么其中必然包含“给观众一种理想化印象的倾向”,这也是王的男友在恋爱初期借钱给她送生日贵重礼物的原因。这些交换以礼物的形式传递了送礼者的诚意和经济能力,同时淡化了纯粹的经济能力展示。正如布劳所指出的,“人们对他人的积极感受和评价(钦佩、赞同和尊重)是有一定代价的回报。他们可以订立交换交易,但明显不需要进行交换交易,以免其作为真挚感情或判断的价值受到损害”。

恋爱关系的特殊性在于,无论是否是工具性的,礼物互动的象征性交换必须包含“心”的交换,即必须有情感交换,礼物的价值也表达了对恋爱关系的重视。在王的经历中,她通过收受礼物的方式接受了男友的意愿,双方关系得以确立和发展。王被这份礼物“感动”了。谈到为什么会对这个礼物印象深刻,她说“一方面是她有心,另一方面是他送的礼物更有价值。”虽然王强调他注意到了礼物中的“意图”,但这种意图是通过贵重的礼物传达出来的——“礼物交换是一种社会游戏,如果要玩这种社会游戏,玩家必须拒绝知道,尤其是拒绝承认游戏的客观现实”。

由于恋爱初期贵重礼物的象征意义传递既包含经济部分,也包含情感部分,因此需要通过情境或时机的选择,使这些交换更倾向于传递双方眼中的“意图”,因此不能简化为“理性人”假设下的交易行为。这些略贵的礼物,需要在一些“理由”的掩护下,把象征性的交换引导到情感交换上来。作为封面的“理由”,王和赵在过生日,他是觉得她原来手机太卡的男朋友。同时,礼物也暗示了对对方喜好的理解。于是,赵送了他女朋友一个能让他开心的包,王送了她喜欢颜色的口红。当然,在礼物交换过程中,礼物本身的物质形态是经济价值和情感期待的象征。

2.爱情稳定期的表达偏向:礼物交换中情感纽带的象征

如果说恋爱初期的情侣是依靠昂贵的礼物来表达和传达自己的经济能力,重视彼此的恋爱关系,那么随着双方关系的不断发展,礼物交换过程本身更加重视和表征双方对彼此的长期感情,情侣编织“心”的行为更加细致,也更少依赖礼物的价值来传达“心”,同时具有关系表达的特征。当一段感情进入稳定期后,在交换实践中往往更加注重礼物的情感表达,在礼物交换过程中“手工物品”、“情侣物品”等礼物会更频繁地出现。

的确,有时“亲密关系中的双方”...认为在亲密关系中引入经济算计会侵蚀亲密关系”。在一些情侣看来,“感情是不能用金钱来衡量的”,所以有时候礼物的物质方面会被忽略甚至贬低。在礼物交换的实践中,更看重的是用手表达“心意”的“手工小礼物”等礼物。一个女孩认为“手工制作”的礼物最能表达她的感情。她提到:“最开心的时候可能是他给我写信的时候。可能是最开心的时候,他心情很好。不是我得到这个东西感觉很好,而是我感受到了他给我的爱,我会感觉很好。”那个物质的东西没说会加深感情。“处于稳定关系中的女性倾向于认为“心”需要通过自己制作的礼物来传达。”他送我护肤品的时候我的感觉是我花的钱少了,但是写信的时候,那种感觉就是他的感觉”。

彼此的“心”通过手工制作编织成礼物进行交换,有些礼物因为可以形象化情侣之间的关系,还具有表达情感的功能,比如情侣毛衣、印有两人照片的马克杯等。英国研究生侯(音译)在恋爱时收到的最满意的礼物是一件毛衣。虽然不是女朋友织的,但他很喜欢,因为是“情侣毛衣”。显然,“情侣毛衣”表达了双方的亲密关系,物化了双方无形的情感纽带,在交换礼物的同时交换的是双方关系的确认。另外,像情侣相册这样的礼物,记录和重组了双方的关系,通过礼物的形式,将过去经历的真实表达嵌入到现在的情感传递中。

不难看出,无论是恋爱初期,依靠昂贵的礼物来表达亲密关系的重要性,还是通过恋人相册来重组这段感情的回忆来带来亲密关系,还是通过代表恋人关系的礼物来物化情感纽带让双方感受到亲密关系的存在,就像一位同学提到的“两个人不付出点什么就不觉得是一段感情”。大学生情侣通过礼物交换实现象征性交换。虽然不同场景中的象征意义掺杂了不同比例的工具性和情感性——关系稳定的情侣有时会在对方生气时送礼物(作为一种“哄”的方式)——但双方的整体感情更倾向于彼此交换感情,也就是“思想”的交换。因此,在不断的礼物互动中,双方也不断感知彼此的感情,在这个过程中,爱情关系得以建立、维持和发展。但正是由于象征性的交换过程,双方的礼物交换未必完全符合物质对等原则,但确实遵循了一些夫妻无法解释清楚的礼物交换的实践逻辑。

虽然泽利泽认为,不同亲密关系的参与者“匹配媒介和交易,赋予他们的关系以意义”,但礼物交换对参与者的关键价值在于其象征性交换,与经济交易相联系的礼物交换实际上不一定具有基础和载体的必然性,这也是一些更面对面相处的夫妇不太重视礼物交换活动的原因。

05门当户对:非均衡礼物流动的补偿属性上门结对作为一种关系均衡理论,实际上指导着大学生情侣的关系生产模式。就参与者的主观感知而言,礼物交换中流动的是相互的情感,而不是“意图”。但是,心灵也是寻求平衡的,所谓郎情妾意,灵魂伴侣。随着恋爱关系的发展,婚姻最终会成为核心问题。就其社会属性而言,婚姻本质上是“人与人的交换”。当恋人关系进入这个阶段,礼物的意义就变得更加抽象了。

1.不平衡交换的经济事实

在明显失衡的交换关系中,并不是受赠人没有尽到“回礼”的义务。事实上,送礼者在送礼时并不期望得到物质上的回报。王与男友之间的上述礼物交换是一种典型的不平衡方式。王的男友在她生日时送了派克钢笔、项链和阿玛尼口红,半年后,王在男友生日时回赠了手工相册和腰带。在此期间,王的男朋友不断送鲜花、零食等小礼物。同样的,何同学的男朋友也不认为刚毕业工作工资低的何同学送手机可以礼尚往来。大部分接受者也默认了这种交换关系的存在,“我当时并不觉得有什么不妥”,同时可能会把这些不平衡的交换合理化——“也许她/他比我更细心”“女孩子更注意自己的心思”。

当然,不可否认的是,参与不平衡交换的双方的主观感知也趋向于情感维度。王这样形容男友的礼物:“他有钱就想花,所以给谁当然是给我的意思……”虽然交换是不平衡的,但在这个过程中,送礼者因为成功传达了“爱”而获得了满足感。但问题是,为什么持续的单向流动总能“创造”满足感和亲密感,而不是破坏关系的“平衡状态”?事实上,在某些情况下,不平衡的交换确实会在恋爱关系中产生不满。比如刚考上公务员的陈先生,就会抱怨:“她会先问我要什么礼物,我礼貌地说不要,然后就真的不给了。”但是,如果把“经济”的视野拓宽,也就是“实践塑造经济”...但这种理性不能仅限于经济理性”,那么当恋人的文化资本不平等时,不平衡的礼物交换不仅主观上会传递“意图”,客观上也是送礼者弥补双方教育差距的一种方式。同时,不平衡的礼物交换的客观功能被亲密关系所掩盖,具体来说就是被符号互动中“意图”的感知所掩盖,即“在既定关系的再生产中,掩盖交换功能所必需的工作不小于执行该功能所需要的工作”。

2.“补偿性”需求的社会来源

礼物的这种“补偿性”功能是社会在恋爱关系过程中赋予的。因为正是在社会压力下,不平衡交换中的弱势一方觉得有必要以某种方式弥补教育差距,而这些压力最直接的表现就是来自对方家庭的不认可。何的父母“看不起”她只有中专学历的男朋友。县烟草局刚毕业的王认为“我妈需要学历”,她妈也反对她和大专学历的男朋友谈恋爱,表现为不承认两人有恋爱关系。研究生出身的王的父母虽然不那么反对她和大学学历的男朋友发生关系,但也“没说特别同意”,他们提醒王“如果他的学历不如你,那以后的物质生活各方面起码有个基本保障”。但是,不平衡的礼物交换只是弥补文化资本差距的一种方式。王说,她和男友之间的礼物交换“更务实”,但同时,男友的大部分经济收入都交给了她。只要有弥补教育差距的社会压力,以礼物互动不平衡为代表的经济不平衡就会不断出现。

尤其是教育只是文化资本延伸的一部分。之所以要引入文化资本,并不是出于概念演绎的考虑,而是为了强调可能存在的“误解”。比如在何和前男友的恋爱关系中,虽然两人就读于中部某省排名相近的大学,但他认为前男友“很聪明很厉害”(这种认识和长相关系不大),或者换句话说,他认为男友比自己有更多的社会资本。所以在纪念日的时候,只有学生何单方面的礼物,同时学生何多坐几趟火车去城里见前男友。统治只有在变得不可识别的情况下才能被接受。由于这种不平衡的经济事实的长期存在被亲密关系所掩盖,当一段关系破裂时,交换中的劣势方会强烈地感受到这种不平等——正如他通过反复表达所强调的:“只有我,只有我,他从来不记得这些事情,从来不记得。”

诚然,这种相对优势并不是来自于不平衡的礼物交换,而是来自于客观资本占有的差距和不同社会情境导致的象征性资本感知的差距。然而,不平衡的礼物交换实际上确认了这种关系,并以物质实体的形式表达出来。但是,资本的占有必须以某种方式表现出来,这就有被操纵和欺骗的危险。PUA(搭讪艺人)恋爱关系中的支配地位,可以由其中一方有意识地引导另一方意识到双方各种资本持有的巨大差距而形成。这时候被支配者对资本的理解不是错误而是欺骗,支配者的包装是否贴心就更难察觉了。从这个意义上说,礼物互动中“意图”的象征性互动很可能“把任何剥削关系变成基于家庭纽带的持久关系”。

06 结 语嵌入大学生恋人恋爱关系生产过程中的礼物互动,伴随着亲密关系建立、维持、发展的全过程,是观察大学生恋爱管理的有效窗口。以往的研究对恋人爱情关系的产生以及相应的礼物互动缺乏动态的视野,大多局限于静态的二元分析。通过历时性考察,可以看出恋爱关系中的行为者在礼物互动中具有显著的阶段性特征,从注重礼物的物质属性到象征属性,从注重礼物交换的表现到刻意消除礼物交换的形式感,从而揭示了亲密关系中礼物互动的工具和价值的二元转化,特别强调了转化过程中的实际逻辑。在经济理性和消费主义的背景下,亲密关系的生产强化了权宜性和策略性的特征,表现为礼物交换行为背后的人性困境、资本机制和文化习惯约束等复杂机制。

同时,通过对大学生的调查,我们可以清楚地看到不平衡礼物交换的补偿属性。“文化资本”是理解大学生礼物互动失衡的关键。作为一个标准,教育隐含着夫妻间相应的“资本交换”规则。当学历较低的一方连续给予单向礼物时,实际上是确认了另一方的文化资本在恋爱关系中占有优势,进而认同了自己“和好”的行动策略。在这个过程中,如果其中一方给予战略指导,以此来建构另一方对双方资本控制差距的感知,就会产生一种支配与被支配的权力关系,而这种支配自然会在亲密关系的掩盖下,转化为“在共谋基础上强加于自己的暴力”,这就是“PUA”现象的发生机制。因此,包括亲密关系中的暴力在内的一系列大学生恋爱问题的出现,都隐含着对关系生产过程中的符号互动和意义解码策略的误解,这是恋爱管理中的一个关键问题。

来源:“中国青年研究”微信官方账号。如有侵权,请联系。

欢迎关注@文来传道