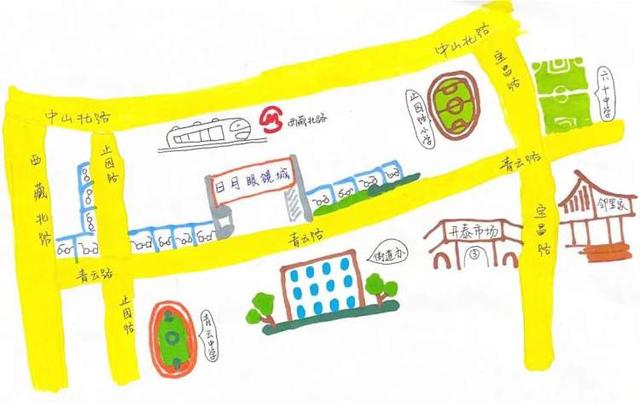

走在青云路,尤其是西藏北路到常宝路的路段,路上一家接一家的眼镜店让人仿佛置身于眼镜王国,铺天盖地的眼镜让人眼花缭乱,眼花缭乱。这是青云路眼镜一条街,短短800米内约有250家眼镜店。其实早在2007年,这条街就被评为上海特色商业街。与这个名字相比,这条路显得非常低调,整条路上没有一个表明身份的标志,甚至连广告牌都没有。

店主都说低调才是腔调!

▌眼镜街的故事,从第二眼镜厂开始

除了青云路上的小店,还有两家规模较大的眼镜市场,一家是日月眼镜城,一家是开泰眼镜批发市场。这个位于青云路555号的日月眼镜城,道出了眼镜街的来历。1958年,这里是上海第二眼镜厂所在地,主要生产玻璃镜片,有一个知名品牌——日月牌。随着时代的发展,改革开放后,眼镜厂和许多国有大厂一样,面临着产品落后、库存积压等问题,效益下滑,员工下岗...2002年后,工厂转型为工业园区,对外出租后实现,解决现实困境,但杯水车薪,即便如此也未能走出困境。到2005年左右,宝山路街道办事处帮其改造。在各方面的建议下,我们决定把青云路变成一个眼镜批发市场。

经上级批准,2005年,开泰眼镜批发市场成立,同时开始招商引资。还有一个不为人知的小插曲。据知情人——上海第二眼镜厂原厂长、上海日月眼镜城管理有限公司原支部书记兼总经理刘浩强透露,当时的几位老板原本想开一家杂货店和一家服装批发市场,但刘浩强并不看好这个计划。他说,“七浦路就在附近,竞争太激烈,产品差不多,但是他们做不了!”就这样,在大家的“劝说”下,老板们被说服开始了燕京街的招商工作。

最难的部分其实是在2006年初的时候,开泰的招商并不是很红火。这时,街道再次找到刘浩强,希望以上海第二眼镜厂旧址(现日月眼镜城)为龙头,开泰眼镜市场为龙尾,打造一条大型眼镜街。就这样,眼镜二厂的很多员工跳槽转行,陆续在这条街上开起了眼镜店。因为这是技师出身,他们开的店技术高超,让老百姓放心,加上价格优势,逐渐享有良好的口碑。

由点到面,到处都是花,眼镜街也成了规模。从青云路的常宝路到青云路的西藏北路,这条800米的路上,目前约有250家眼镜店。

▌专业成就声誉

从眼镜厂到眼镜街,大量业内人士大规模开店,也是因为专业人做专业事。这让这条街很快获得了好名声。

原来第二眼镜厂有个劳模。开店后,他继续发扬劳模精神,店铺也很成功。现在70多岁的他已经退居二线。另一个技术骨干带着一群技术专家也开了一家店,批发零售都做。到目前为止,这条街已经开了三家店,效益非常好。这些成功的案例,既说明了勤劳致富的道理,也说明了燕京街的成功:用专业提升口碑。

作为一个眼镜厂的专业人士,眼镜的专业知识是得心应手的。刘浩强举了一个例子。眼镜的厚度是由折射率决定的,这个数字只有专业设备检测才能准确回答。但是在专业人士手里,折射率是可以根据经验估算的。折射率越高,价格越贵,反之则便宜,折射率与价格紧密挂钩。所以在专家手里,可以更准确的判断。

在过去十几年的发展中,为了保护客户的利益,管理层也动了脑筋。2007年,宝山路街道办事处投资购买了一个公共计量点的照度计,相当于菜场里的一个“公平秤”。如果顾客对配镜的度数有疑问,可以去公共测点检测。此外,原闸北区工商局还将日月眼镜城命名为当时该区的消费维权投诉联系点,后来升级为区消费维权投诉站,可见其公信力。

2007年,上海市经委、市商业联合会召开“2007上海零售商大会”,会上公布了2007年度20条上海特色商业街,其中青云路燕京街榜上有名,与此同时还有北京东路生产资料街、福州路文具街、多伦路文化名人街、七宝古镇等。在原闸北区,这也是唯一上榜的特色街道。此后每两年复评一次,青云路复评成功,仍在大单上。

然而,记者找遍了整条街,却没有一个表明身份的标志,甚至连一个广告都找不到。这里的经理和店主也习惯了这种低调,酒香不怕巷子深,顾客口口相传。十多年来,青云路眼镜街积累了良好的市场反响和口碑。

在过去的十年里,许多变化已经悄然发生。十年前,青云路只有两条车道。为了增加道路宽度,让眼镜一条街发展得更好,原眼镜二厂免费拆除了360多平方米的门面,拓宽了道路,变成了四车道的宽敞道路。

走在眼镜街,你会觉得这里的每一家店都是窗明几净。的确,商店的标志和图案都很统一。因为店铺里有很多镜片,很多眼镜,很多镜子,所以每家店铺都宽敞明亮,给人耳目一新的感觉,这也无形中形成了独特的邻里风格。

不同于一个大品牌到处开分店,青云路走的是资源交换的道路。一家又一家的店铺紧挨着路边和市场,形成良性竞争。戴过眼镜的人都知道,眼镜度数是每25度一个档次,不同的人度数不同,两只眼睛度数也不一样。然后,一个商家很难准备好所有不同度数的镜片,仓储压力大,成本也在往上走。不过在青云路眼镜街,这个问题就解决了。几个商家可以一起备齐所有的货,价格自然就下来了。顾客来到这里,选择范围很广,需求也能得到满足。

影响力决定生命力

小店的从业者说到底都是个体户,大部分都是各自为政。但在青云路眼镜街,一家人团结友爱,遇到困难互相帮助,开展活动时能回应对方的每一个需求。这在外人看来是不可思议的。这一切都是因为党建的力量。

2008年,在宝山路街道党工委的指导和支持下,青云路眼镜街在原第二眼镜厂党组织的基础上,成立了青云路眼镜街党总支,刘浩强任书记。眼镜厂的党组织是国企的一个支部,眼镜街的党组织是两个新的支部。他们的所有权结构不同。把他们合并成一个新的党总支是一个创新。更何况十几年前,两个新党支部都很稀缺,可供借鉴的经验更是凤毛麟角。值得庆幸的是,这个党建试验田非常成功,区委组织部从此将这一创新之举推广到全区。

把党建力量和经济效益挂钩,用红色生产力推动燕京街发展,大家都是这么想的,也是这么努力的。为了扩大影响力,党总支搭建了六方共建平台,网格化聚集了燕京街道所有的党建资源。

这6个当事人分别是——青云路眼镜街党支部、青云路眼镜产业工作委员会(成员为街道19家商户代表的民间志愿组织)、街道工商所、街道及附近3所学校党支部(60中、青云中学、致远路小学)、宏远企业党支部、周边6个居民区党支部。

“我老了,我老了,我年轻了,我年轻了。”2014年底,党总支得知某商家员工子女患白血病,急需用钱,父母因经济拮据,心情十分焦虑。于是,总党支部立即发动捐款,号召六方平台和各商家伸出援手。六方平台成员单位陆续在各单位内部发起捐款,众多商家慷慨解囊,三天内共募集善款10万余元,让人感受到满满的爱心。很快,孩子的病情得到了控制。这么多年过去了,孩子长大了。因为生病,他还是组织关心的对象,爱和温暖始终围绕着他。

2017年,燕京街再次被爱情包围。致远路小学一名学生患白血病。一个店主的孩子也在这所学校上学。她去开家长会的时候才知道这个情况。当时学校已经内部捐款了。她想到了多年前大家救助另一个白血病孩子的情况,建议燕京街道党支部也发起捐款救助这个孩子。短短几天,又筹集了6万元。店主发了朋友圈后,她的朋友和顾客都来捐款,还相约一起去看望孩子,爱心就这样传递下去了。

2019年9月,党员服务队10余人走进致远路小学,为全校800余人开展免费验光活动。该负责人介绍,两名党员和一名验光师负责一整班学生的验光。很多同学从这次活动中了解到,自己已经有了学位,需要配眼镜。这种活动受到学校欢迎,学生受益,真正体现了党员服务队为人民服务的宗旨。这些个体户,原本守着一亩三分地,从青云路逐渐走向社会,一点一滴为社会做贡献。

2019年起,青云路燕京街取消总党支部制,回归一、二、三党支部格局。党支部书记依然在岗位上发光发热,发扬延续了11年的党总支光荣传统。

燕京街的未来掌握在每个人手中。

一方水土养育一方人。这里的店员和店主都是眼镜街的见证者。

周随机采访了三位店主。他们都是2005-2006年来这里开店的。他们十多年来从未离开过。他们说这不是个例,燕京街的商户都比较稳定。2020年新冠肺炎疫情过后,各行各业的生意必然会受到或大或小的冲击。但以开泰眼镜批发市场为例,我们回忆“这两年几乎没有关门走人的商家。”造成这种情况的原因是多方面的,比如配镜业务的特殊性。网上配镜暂时无法实现,实体店也无法完全替代。另外,很多商家积累了十几年的稳定客户,这也是渡过难关的秘诀之一。

朱姐在眼镜行业40多年了,她说青云路是她的福地。开店前,她是一家眼镜厂的车间主任。2005年底,她来到燕京街开店,并在上海其他地方开了分店。但是她发现经营的并不好,然后就投身青云路了。“其他地方很难像燕京街这样规模大,气候好,客源也比较稳定。”她说,眼镜行业承载了她一生的情怀,即使在疫情中受到了些许冲击,她依然保持乐观:做好服务,秉持专业,期待未来!

齐莹莹和丈夫王魁一起经营莹莹眼镜店。他们2005年打开泰国市场招商时就在这里扎下了根,这里是燕京街的“旧地”。六方共建平台建立后,齐莹莹加入进来,参与大大小小的事务。2011年,她也成为了一名共产党员。谈起在燕京街的十几年,她最大的感受就是,“这是一个学习氛围很浓的地方。”工会举办过技能大赛,这里所有的店主对自己的要求都很高,拿到了一个又一个证书。业务不忙的时候,齐莹莹会拿起视觉光学读回来。即使证书已经考过了,她也会经常看这些教材。

学习氛围可能是眼镜行业的特点之一。采访中,很多人都在极力为自己辩解:眼镜行业不是暴利行业。所谓外行看热闹,内行看门道和手艺,眼镜店的店员和其他行业的店员不一样。相对来说,门槛更高。他们必须具备相关的专业知识:瞳距、柱面透镜、球面透镜、轴向位置...只有持证上岗,才能接待客户。所以眼镜行业人力成本相当高,开店成本也不低,相关设备也贵。从业者希望自己的专业性得到认可,而不是被误解。

林炎和李晓峰开的“西泽光学”店也是一家夫妻店。夫妻二人是江苏丹阳人。在丹阳,他们在当地的眼镜批发市场批发买卖镜片。后来一个偶然的机会,他们来到上海寻找商机,发现了开泰批发市场。他们惊叹道:“这不是和他们家乡的市场一样吗?”凭着商业头脑,两人租了一个摊位。

大约十年前,李晓峰觉得在眼镜店只是等待客人来太被动了,他决定寻求新奇和改变。从此,他把店铺留给妻子打理,自己在外面寻求发展。在过去的十年里,他寻求合作,他的太阳镜成为许多知名品牌的供应商。

大起大落之后,李晓峰仍然感谢燕京街,因为它是梦想开始的地方,给了他们机会和灵感。

你有关于青云路眼镜街的故事吗?

大家一起聊聊吧!

来源:深思上海作者:吴佳怡