本报记者颜瑜

最近很多地方都在发布2021年的结婚大数据。总的趋势是近五年婚姻登记数量逐渐减少,结婚年龄推迟。

当媒体报道这一消息时,凌渡(化名)自嘲自己今年刚刚30岁,在相亲“架子”上还没那么吃香。

凌渡1992年出生在河北保定的一个小村庄,靠读书走出了村庄。2017年,凌渡从英国硕士毕业后,在北京从事会计工作。刚毕业,她就开始工作,在家人的安排下,开始了一次又一次的相亲。

3月6日晚,凌渡向该报讲述了她近50次相亲经历。在她的故事里,她是最普通的那种女孩。身高1米56左右,无城市户口。一开始,他很期待相亲。“也许谈个恋爱就好了”,现在他已经清楚地意识到了相亲市场残酷的一面。

凌渡声称她穿梭于浪漫爱情和现实婚姻之间。父母不理解她为什么就是不想点头结婚,凌渡也不理解为什么相亲对象那么多,没有一个相亲对象见过三次以上。

在相亲中,她开始思考婚姻是不是她生活的必需品。“没有遇到合适的,可以一个人过。”凌渡说,家庭不一定是女人的归宿,但人的最终归宿其实是你自己。

以下是凌渡的故事-

“相亲之初,我会关心对方的学历”

我是92年出生的,今年刚满30岁。2017年从英国读完会计硕士后,留在北京做会计工作。身边的工作环境以女性为主,接触不到太多异性。父母也觉得我到了谈婚论嫁的年龄,就开始找村里的介绍人给我介绍相亲对象。

相亲认识的人都是老家村里的推荐人推荐的。我来自河北保定的一个小村庄,我们那里有工作介绍。一般村里都是这种格局。介绍人把他们的家庭背景介绍给我父母,然后我们就在这里介绍我的情况。

我也尝试过使用网络社交软件,有时候会遇到不靠谱的,比如杀猪。有些人在社交平台上一次又一次地试探我关于性的底线,这是在浪费时间。

一开始我妈给我打电话告诉我,介绍人给我介绍了一个老家的人,他也在北京工作。你想见我吗?然后推微信,让我互相聊天。

当时我对相亲的态度并不矛盾,觉得和相亲对象发生关系也挺好的。自从大学有了一段感情,就没谈过恋爱。既然选择相亲,我会关心对方的学历。因为我的学历是海外硕士,所以希望对方学历能在学士以上。如果觉得学历差不多,会有更好的聊天机会。

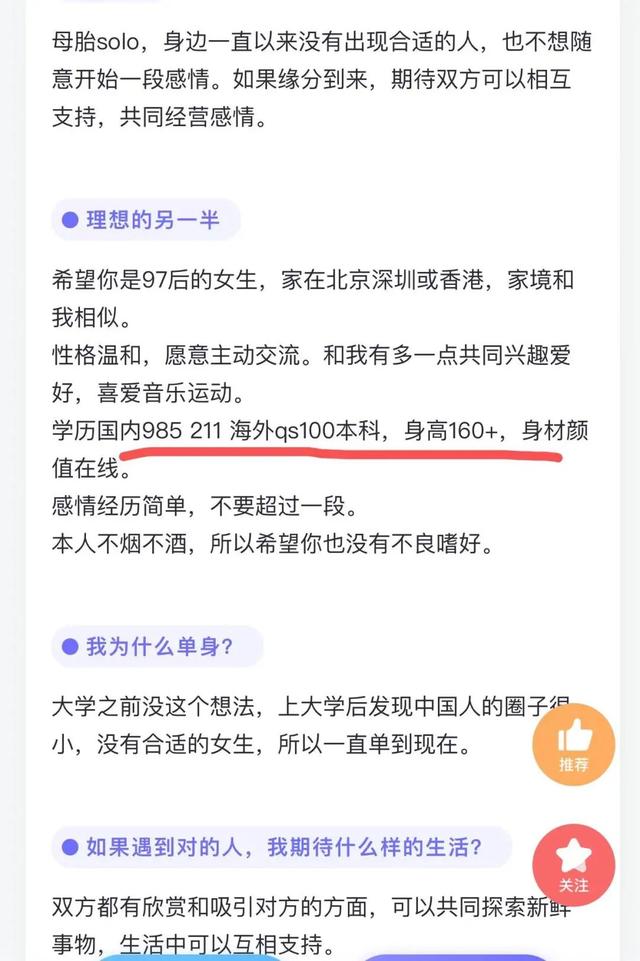

时间长了,你会发现,在相亲市场,学历依然是普遍考虑的因素。有的人本身学历不错,甚至要求对方211、985大学毕业。

我对我的第一次相亲印象深刻。

那是2017年夏天,也是老家介绍人介绍的。在我看来,他的背景不错。我们有相似的教育背景。他还在英国读研究生,好像在一家大型互联网公司上班。

第一次见面的时候,我们约好在商场吃饭。第一次见到他的时候,我并没有觉得很惊讶,只是一个普通的男生。我只有一米五六左右。他大概一米七五。他看起来很温和,戴着眼镜。他看起来很诚实。吃饭的时候,基本上是我在开话题,他在附和,我在那里特别怕尴尬,两个人也没有面对面说话。

吃完饭,他说要去楼下的商场。我跟着他来到一个地方停下来。我发现那个区域是男士内衣区,挂着一排排的平角内裤。我变得很尴尬,于是我迅速退出那个区域,在外面等他。他小心翼翼地挑出账单,整个过程非常顺利。

当时觉得这种行为没有边界感。后来我朋友也分析了,说人家周末可能只是正常购物,为了满足介绍人的要求,会顺便和我见面。

那晚见面后,我回到家,他再也没在微信上找过我。我觉得他没有暗恋我。

在相亲市场,身高成为拒绝的理由。

相亲过后,大家都很有默契。见面后觉得不合适,不会明确说“对不起”,大家都会心照不宣,慢慢不再联系你。

比如你发微信问候,对方不回,你大概知道这是个信号,没看。

我的客观条件在婚恋市场不是特别好。我真的只是一个普通的女孩。我不够高。我身高只有1米56左右,年龄也大,30岁。在北上广,没有房子,没有户口,家里的户口也不是城市户口,因为城市户口意味着父母有养老。

凌渡说,交友平台上的男嘉宾会明确列出女性的身高和学历要求,还会在网上询问颜值。来源:由受访者提供

以我在相亲市场实际遇到的情况,身高会成为被男方拒绝的明显理由,甚至不止一次。我在乎,但这不是我能改变的。之前在相亲广场看到一个女生,真的很优秀,学历很好,工作很好,收入也不错。她有户口,在北京有房子,就是身高一栏里,她只写了1.55米,然后周围人都评论“找不到了”。

这个女生就是想找个和自己条件一样的,也不算过分,但是目标男生只在乎女生的年龄,身高,长相,其他的学历,家庭背景,工作能力都不在乎。

个人感觉男人看脸。像这个女生,和她平起平坐的目标男生,可能有足够的基本社会阶层和财富积累。他们不指望通过婚姻得到,所以只看长相,身高,开心的心情或者优秀的DNA。

总的来说,即使我在婚姻市场上特别积极地推销自己,也不一定会有很多回应,因为我不是男方的理想伴侣,他们可能连碰都不想碰。

有一次相亲,对方是上海交大在读的博士,身高不是很高,大概没有1.7米。但我对这个聪明的理工科男生,包括我的前男友,有一种天然的敬佩和仰慕之感,所以我觉得可以试试。

当时刚辞职,时间相对空自由。当时见到他后,我直接问他对我的感觉,他的回答也让我印象深刻。他说他觉得自己考上了,可以试试。

但是后期我可能找他太频繁了,比如我会每天发一条微信问他在做什么。他说我没有达到他想象中的性格,没有后续。

相亲了近五十次,后来想想。几乎没有人见过三次以上,大多数相亲对象第一次见面就死了。每一次失败或者失败,我都可能会反思自己,会抑郁,会考虑要不要调整自己的标准。

在老家村里,大家看到我就跟我说“别再摘了”。他们这句话表达的意思好像是,有一个很优秀的人站在我面前,然后他很喜欢我,就等着我说好,但是我没有点头,因为我眼光太高了。

有时候我觉得很难过。作为一个独立的个体,我们女生一直在努力取得这些成绩,但是到了相亲市场,我们展示自己的成绩,对方却只关心你是不是高挑漂亮,能不能生孩子。

“婚姻不再是我的必需品”

相亲多了,感受爱情或者认识异性的欲望和冲动就成了一种奢望。对我来说,这不是我必须拥有的东西。如果我想拥有它,可能要花很多钱。

一开始我并不是很向往婚姻,所以我觉得这是每个人都应该做的事情。现在觉得婚姻家庭不一定是女人的归宿。人的最终归宿是自己。

我现在是一个“佛教徒”的状态。打个比方,我不是货架上最热门的商品。到了这个年纪,我可能会被称为“心甘情愿上钩的人”。我感觉30岁以后,我可能真的对现状很满意了。

去年,身边的一个朋友突然告诉我,我拿到了证书。微信群里的人可能都领了结婚证。突然觉得身边的人都往前走了一步,你还是一个人。

随着年龄的增长,你可能会变得更加害怕亲密关系。最近有一个在一起时间稍微长一点的相亲对象,但是到了规划未来的时候,发现两人意见不合,又结束了。

我在2021年圣诞节通过社交软件认识了这个人,他比我小两岁,是在1994年。和我的学历挺像的。先是在国内读大学,然后去澳洲读硕士,现在在北京一家国企工作。前两次见面,聊天吃饭,都聊得很好,他会给我发微信,告诉我“想我了”之类暧昧的话。

但第三次吃饭,大家都谈到了未来的打算,他希望自己能快点安定下来,在北京结婚。他在饭桌上明确表示,如果想买房,男女双方都可以付50%的首付。

我明确告诉他,我们家出不起这笔钱。当时我就觉得他愣住了,然后就没再找我了。所以我事后猜测,可能是这个原因劝阻了他。

感觉现代的人际关系很脆弱。前期没有讨论这个话题的时候,他把所有的主动和爱都展现给了你,当他听说你拿不到那50%的首付的时候,这些可能都没了。

目前可能婚姻真的需要“昏头”的时刻。前期想的越多,越清醒,越不能投入。

现在我们和父母那一代的想法不一样了。当时他们大概以为两个人一见面就要结婚,互相看得起对方。他们是很传统的婚姻,男方当家,女方做主。他们认为你小时候父母一直在照顾你,但是当你成年后,父母已经不足以照顾你了,所以你需要婚姻。他们认为你必须找到一个男人,进入家庭,这是我应该走的路。

但现在情况并非如此。我有独立工作的能力。我不必为了生存和养活自己而结婚。

本期编辑周玉华