微信业务,一个只要有手机就能做的行业,寄托着很多人的商业梦想。但由于进入门槛低,行业内产品质量一直参差不齐。中国消费者协会前年发布的《网购诚信与消费者感知调查报告》显示,2016年,微信业务在中国网络消费不满意度排行榜中排名第一。

今天是一年一度的国际消费者权益日。该报(www.thepaper.cn)从200多份裁判文书中总结出几个典型的微信商业诈骗套路。这些骗局的受害者不仅是普通买家,还有同样从事微信业务的人。

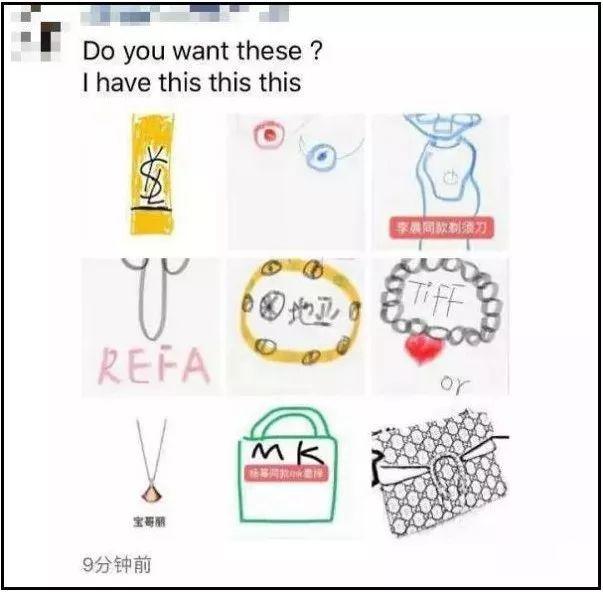

微信商家诈骗的招数中,绝大多数是微信商家

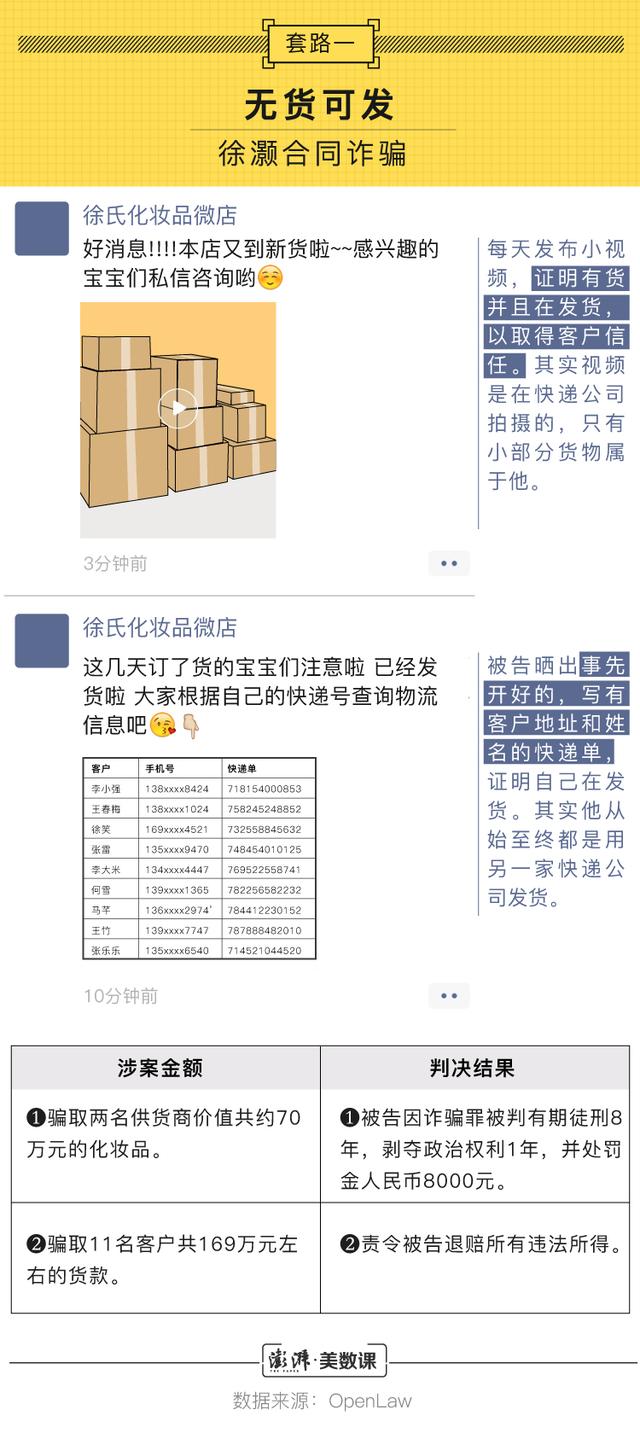

无货可发,即不发货。涉案卖家要么一直找理由拖延,要么收到钱后直接消失。上面这个案例比较特殊。被告作为微信业务的中间人,不仅向个人客户销售商品,还向其他微信业务供货。裁判文书显示,被告的意图不是欺骗,而是培养客户群,然后通过低价销售来抬高价格。没想到资金链断裂,导致欠供应商和客户的钱都没了。

假买假卖可以算是一种高端骗局,受害者主要是微信商家本身。在上述案例中,被告人及公司其他成员在微信业务中销售链条的不同环节扮演各种角色,与被害人对接,制造产品热销的假象,然后推动被害人交钱升级代理级别,最后携款潜逃。

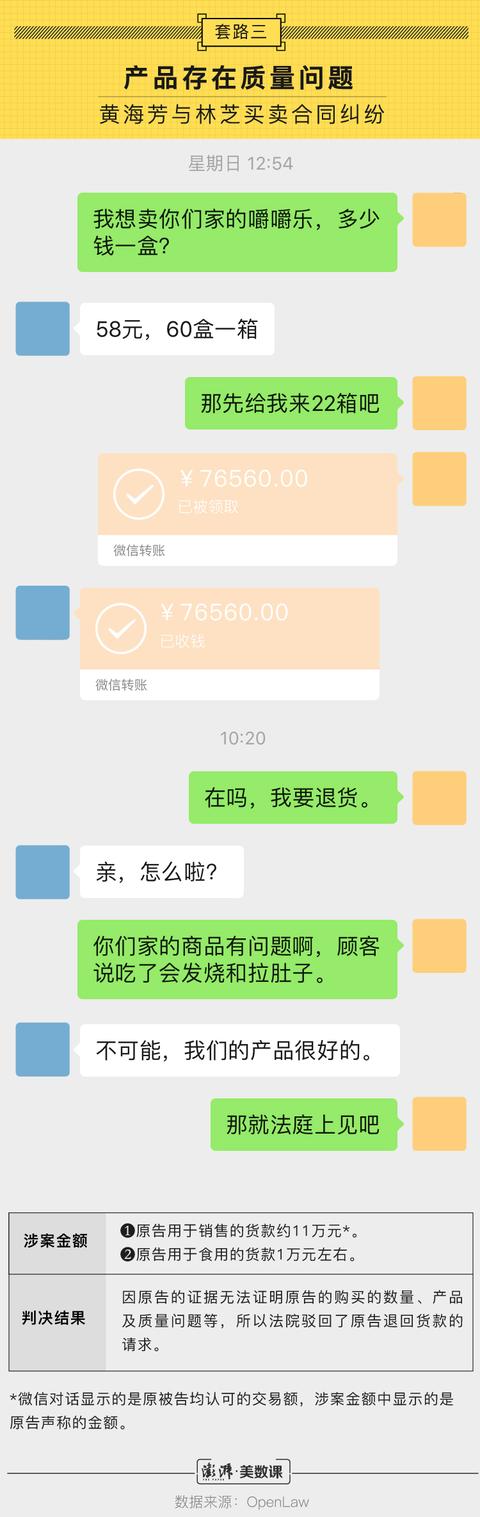

质量问题很常见,大部分发生在消费者身上。所以OpenLaw上的微信业务相关案例并不多。毕竟消费者很少因为一两次购买失败就把卖家告上法庭,很难证明产品问题。上图中,法院驳回了原告的请求,因为原告的证据不能证明她购买的产品的确切数量,产品质量确实存在。

故意发劣质商品的受害者大多是消费者。上图就是一个例子。被告假冒微信商家,在闲鱼上挂了一部小米6手机和一部索尼PREMIUM手机。7名受害人分别下单,但被告发来的货物要么是二手惠普CQ41电脑,要么是中兴V880手机,要么根本没有发货。简而言之,被告发送的货物与销售价格严重不符。

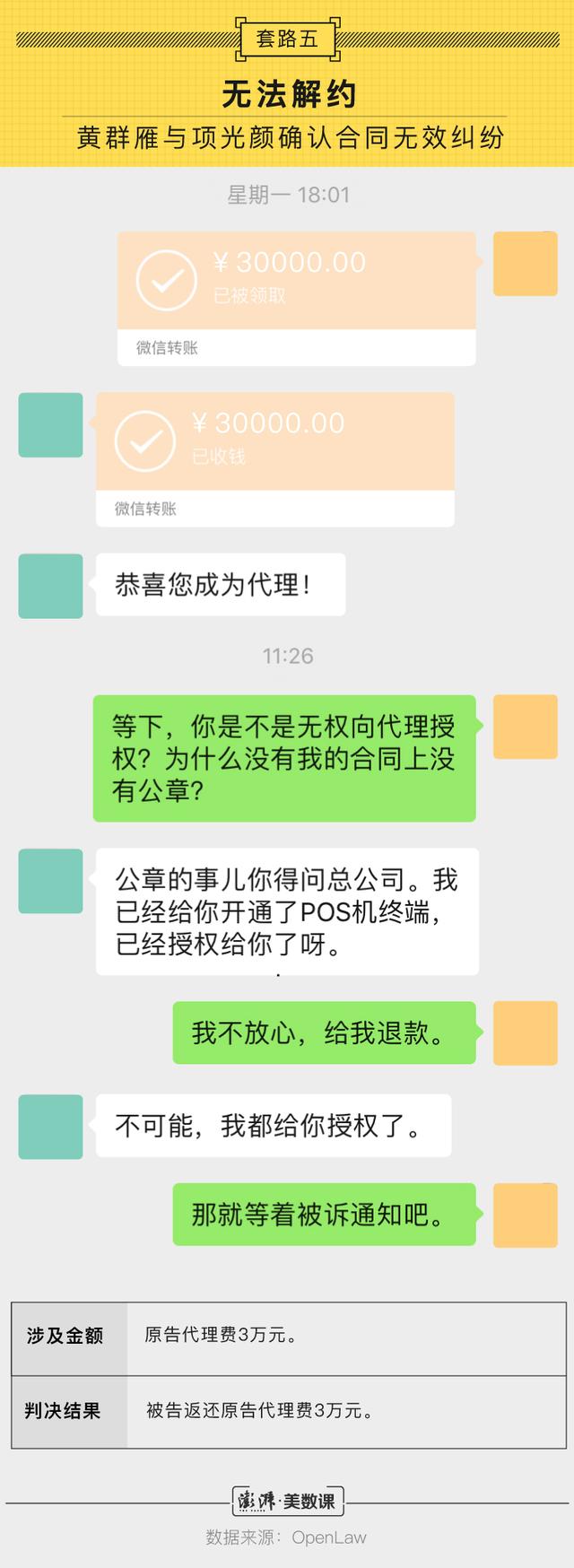

不解约也是常见的骗局。微信业务有些公司不仅需要代理费,下线的时候还需要一笔押金。下线发现商品滞销后,公司可能会以各种借口推脱,拒绝解约、退货、还钱。更重要的是,此类案件涉及的金额可能高于平均水平。

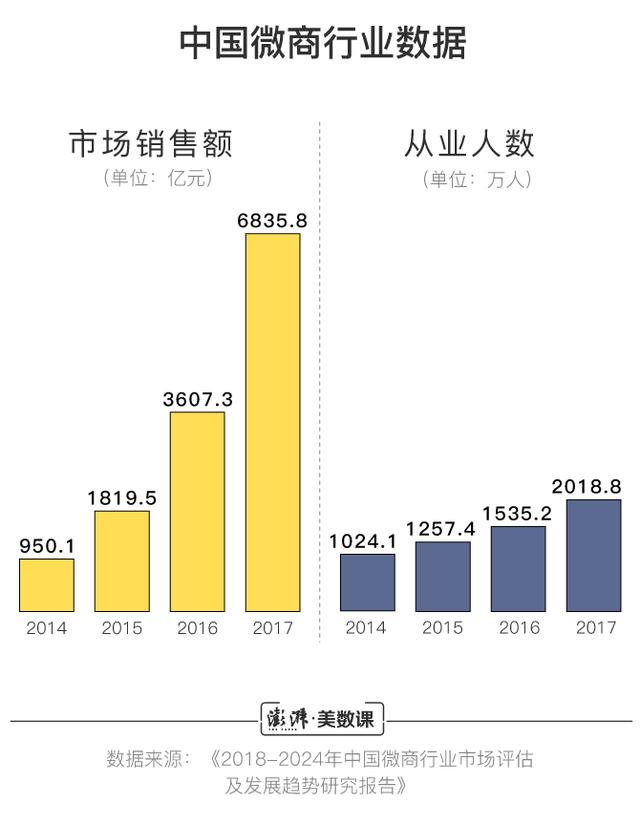

在中国,平均每69个人中就有一个是微信商

到2017年,中国微信业务的员工人数已经接近2019万。这个数字看起来不错,但是和当年中国总人口相比,可以发现每69个人中可能就有一个人在从事微信业务。也就是说,只要是不关闭朋友圈的微信用户,都或多或少能在朋友圈看到好友发的微信商业广告。

虽然微信业务的行业数据一年比一年好,但行业的短板也不会被忽视。去年,北京市消费者协会发布的《2017年微信商业行业发展调查报告》提到,微信商业缺乏质量保障、消费者维权缺失、监管困难是当前行业发展的痛点。

这些痛点之所以生根发芽,主要原因是缺乏法律监管。

从今年开始,终于有专门的法律来规范电子商务了,那就是去年8月底通过的电子商务法。据《经济参考报》报道,由于个人卖家不需要注册,一直处于监管的外围,因此相应产生了很多乱象。维权难的主要原因是很多微信业务没有营业执照,没有信用担保,没有第三方交易平台。电子商务法的实施将有望结束微信业务的野蛮生长。

然而,正所谓“上有政策,下有对策”,电子商务法未必能起到预期的效果。如下图,电子商务法通过后,部分微信商家为了逃避监管,相应改变了宣传方式。有的人刻意回避产品销售的信息,有的人干脆连提都不提。

图片:爱范儿

图片:电子商务研究中心

经济日报记者调查发现,微信业务中很多电子商务法律仍处于观望阶段。“严格执行的政策不多,干脆不干了的也不多。就连一些微信商家都说不知道这个法律,更别说已经实施了。”

因此,要真正有效地规范微信商家的行为,保障相关消费者的权益,我们还有很长的路要走。

注:图中微信聊天是根据裁判文书虚构的模拟对话。