-1-

微信更新了新功能。

这次更新的内容被很多人评价为“尴尬到夹脚”!

说白了,微信也是用心良苦,或许是考虑到现在很多人不刷朋友圈,导致写得很好的朋友圈被忽略了。

于是推出了一个新功能,把你的朋友圈推到另一边,即使你不看。

具体来说,当你和微信好友进行视频或语音通话时,拨号界面会自动播放对方三天内新建的朋友圈。

当然,别人也可以看到你的朋友圈自动播放。

无论对方是你的密友、同事、领导还是客户。

不管你有没有看过,你都打算装作没去过那个朋友圈。

无论如何,你必须看到它。

这闹出了不少笑话。

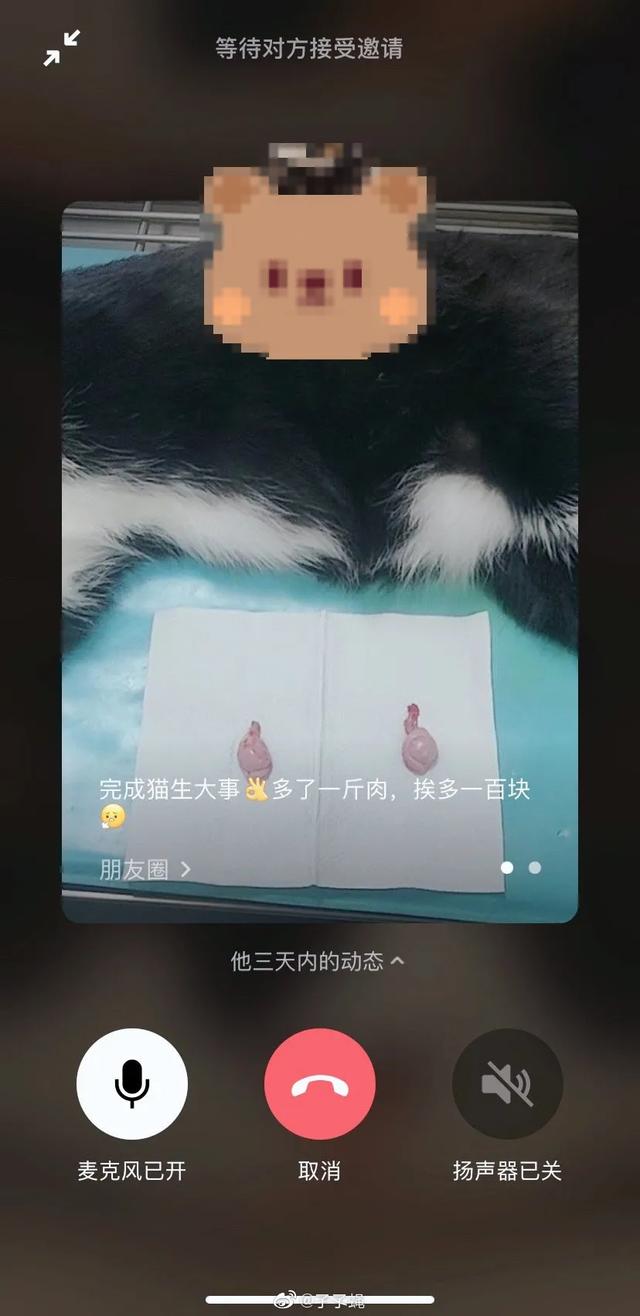

比如有人在拨号界面上看到两个刚被猫切掉的鲜球。

你想要猫脸吗?

就算绝育了,也要播给这么多人听。

如果有老师或者伙伴打语音电话,突然看到屏幕上的猫蛋蛋,就要硬着头皮把手机贴近耳朵。

这是一种社交死亡场景。

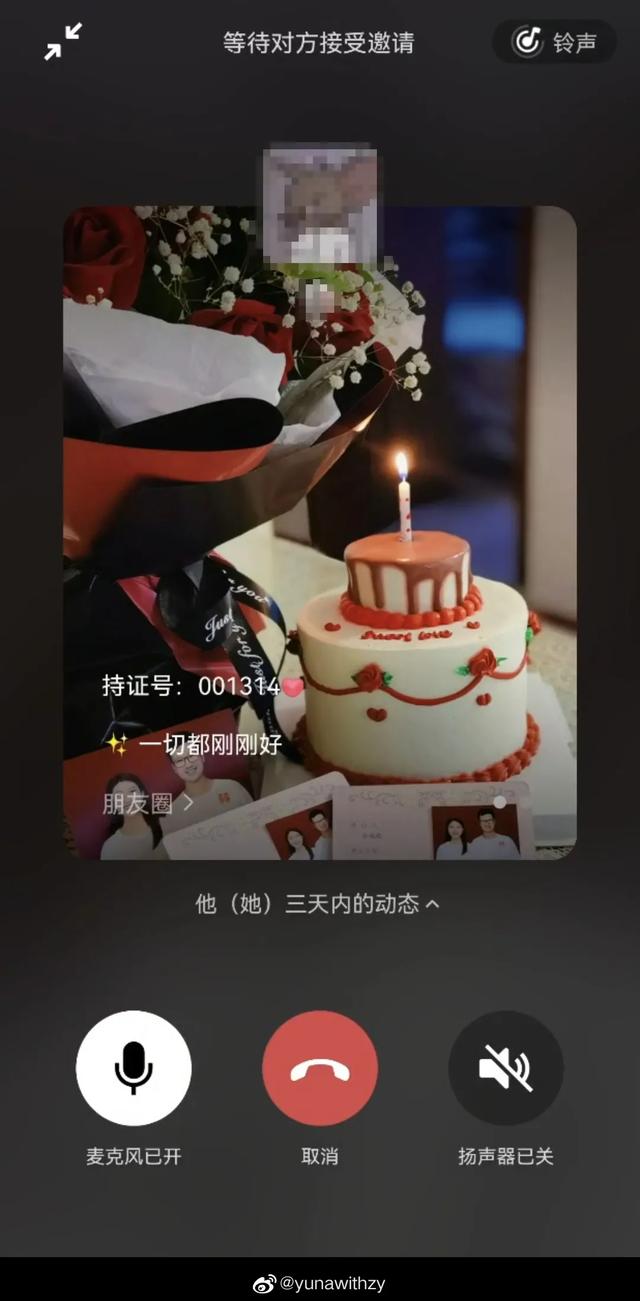

当然还有一些比较浪漫的。

一对情侣刚刚在朋友圈发布了他们结婚的喜讯。

拨号界面自动开始播放,不知不觉就扔了一波狗粮给好友。

-2-

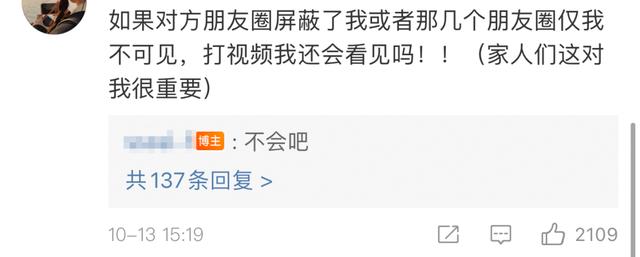

让人哭笑不得的是,微信推出这个新功能后,很多人都被吓哭了。

提出了一系列致命的问题:

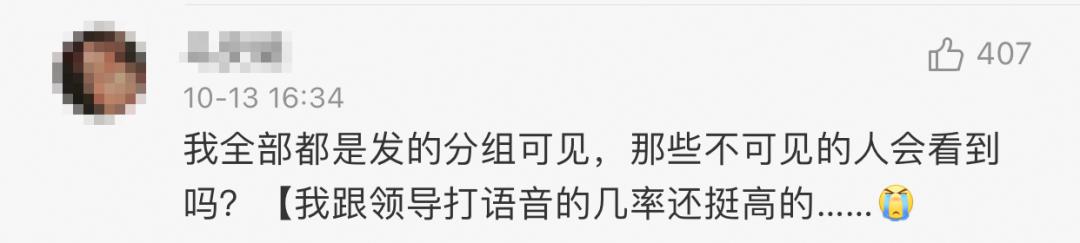

“如果对方屏蔽了我,或者那些朋友对我来说是隐形的,我还会看到视频吗?人,这对我很重要!”

“我发送的所有群都是可见的。那些隐形的人会看到他们吗?我和领导通话的几率很高……”

“问同样的问题,对方能看到只有他自己能看到的私密照片吗?”

“只是聊天,这样会被看到吗?”

不得不说,这年轻人的社交恐惧症太严重了。

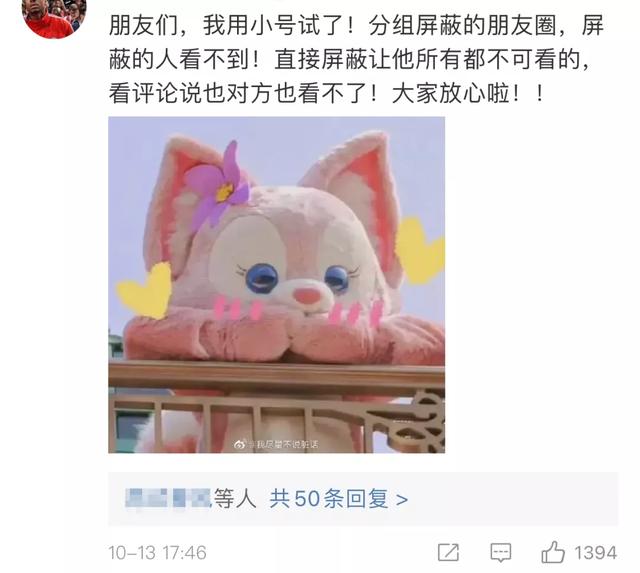

有人紧急开始实验,最后得出结论:

如果你屏蔽对方,对方不屏蔽你,你在说话的时候可以看到他的朋友圈,但是他看不到你的。

如果你的群看不到朋友圈,那么你就看不到那个朋友圈。

如果朋友圈是只有自己能看到的私密内容,那么别人是看不到的。

但是有些人不放心,一次又一次的尝试。

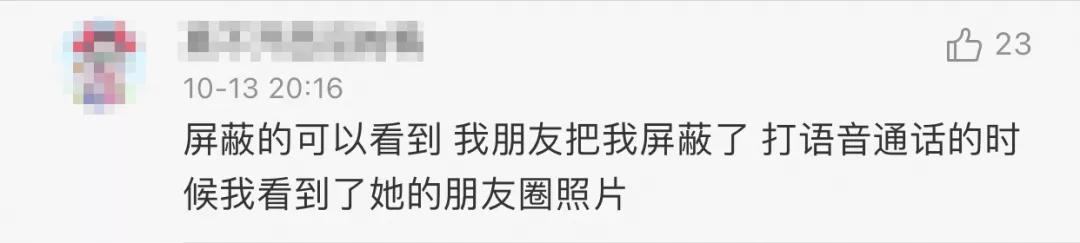

在测试过程中,不止一个人发现了可疑的bug:

“看得出来,我朋友屏蔽了我。我在打语音电话的时候,看到了她朋友圈的照片。”

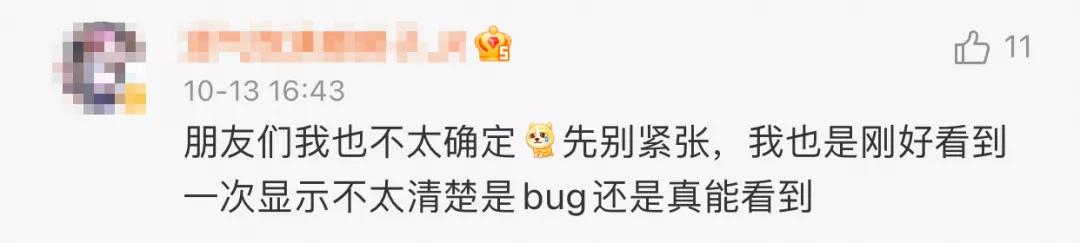

“朋友,我不确定。不要紧张。我只看过一次。不清楚是bug还是我真的能看到。”

这才松了一口气,心又悬了起来:

“其实如果感觉不像是一个一个验证的话,谁知道这种分组什么时候不会产生bug呢?”

-3-

世界上有很多人可以和你通过语音或者视频交流,但是有一万个朋友不想让你看到。

从吃饭开始拍一张朋友圈照片,未来半年、半年、三天都能看到...

然后,该组可以是可见的,阻止某人,甚至简单地将其设置为私人内容。

我们与他人交谈的欲望变得越来越少。

前几天在微博看到一个热搜,叫“父母通知我买房”。

对我触动很大,除了女孩父母二话不说给女儿买了第二套房,有钱有爱。

还有一条她妈妈特别的留言——不要到处跟熟人说买房的事。

“就算是亲戚朋友,也没几个人真心希望你买房。大部分人都是一张嘴,心里很酸。”

“就算是朋友,也不要到处跟人说,他们不会觉得你在分享喜悦,只会觉得你在高谈阔论。”

不要说母亲内心阴暗。

这可能是她活了几十年的经历,也只有为了自己的孩子,她才会心甘情愿地把这话说出来。

越是成熟的人,越会选择低调。

因为你的高调,在你自己看来是坦诚分享,在别人看来,可能是刻意炫耀。

-4-

如果你开心,就悄悄说出来。

落魄的时候不要让太多人知道。

有个网友两年前刚毕业,在城中村租了房子,因为一些意外,一度窘迫到连像样的饭菜都买不起。

起初,他经常在朋友圈记录自己尴尬的日常生活。

有段时间,城中村没有暖气,屋里多冷。

有一段时间隔壁房客不讲理,和他发生了一些矛盾,最后闹得不欢而散。

过了一段时间,突然觉得想吃点东西,但是想攒钱买冬装,一定要忍住。

久而久之,他发现自己的生活非但没有获得同情,反而越来越糟糕。

同事对他趾高气扬,经常指派他跑腿做额外的杂事。聊天的时候,他会不经意间流露出不屑的语气。

老板似乎已经认定他是一个穷人,他不大可能敢辞职,所以他会尽力PUA他。

他终于明白了什么叫“当你软弱的时候,有最坏的人”。

人际交往有时候就像一个狩猎场。

一个比较聪明的人是不会轻易把自己软弱的一面展现给别人的。

就像《鱿鱼游戏》里的少女小,即使腹部有洞,也要躲在卫生间偷偷包扎,忍着装作若无其事。

所以,朋友圈不能被标榜,也不能被卖的很惨。

在大人的世界里,天黑前不能矫情,天亮了就得拼命。

只能在忙碌一天后的黄昏,拍拍天上的夕阳,说些句子。

发到朋友圈。

-结束-