编辑导语:不同于Tik Tok Aauto更快的平台,微信视频号在一定程度上包含了社交功能,满足了用户潜在的关系需求。在本文中,笔者围绕视频号的“强关系”特性和“好友赞”的内容推荐机制,对视频号进行了分析和思考。让我们一起来看看吧。

微信号(以下简称“视频号”)是腾讯旗下的一个内容平台,于2020年1月正式开启内测,随后逐渐进入大众视野。内测时,视频号以单栏信息流的形式展示内容,不同于Tik Tok的单栏全屏沉浸式和Aauto更快的双栏点击式。视频用户可以发布1分钟以内的视频,也可以发布9张图以内的图片。

注:单列是指用户屏幕垂直方向只有一行短视频。单栏信息流的形式类似于朋友圈的浏览模式,多个短视频的内容上下贯通,不受屏幕限制。但是单栏全屏沉浸使得屏幕上一次只能出现一个短视频内容。双排是指在屏幕上显示两排短视频。双排点击类似于小红书的“发现”页面,用户可以在点击视频之前自由选择。

与Tik Tok和Aauto Quicker的独立APP平台生态不同,视频号是微信APP中提供短视频服务的功能平台,构成了“社交媒体+短视频”的组合。视频号有先天的社交基因。后来有意识地把社交作为自己的竞争优势,在功能设计中嵌入了微信平台的社交背景。

(微信中的“视频号”入口)

互联网用户有三大需求:内容、关系、服务。其中,关系需求是核心,关系的获取和维护可以让用户更好地实现自我塑造、情绪管理、人际交往、社交互动、社交回报等需求;内容需求主要基于用户的环保意识、个人发展和休闲娱乐;服务需求通过在线服务和线上线下连接服务来实现。

视频号与Tik Tok和Aauto faster之间存在互补关系。从用户的角度来看,视频号主要满足“关系需求”,而Tik Tok和Aauto Quicker主要满足“内容需求”。

Tik Tok和Aauto Quicker这两大巨头利用先发优势构建了成熟的内容体系,在内容上占有优势。作为后来者,视频号选择强化社交功能,让内容成为用户社交的工具。视频号的微信好友私域内容独特,恰好将强连接的“熟人社交”与短视频制作、观看、分享、赞等行为结合在一起,满足了用户自我构建和人际互动的关系需求。

2020年6月,视频号大规模改版,优化各项功能。其中最大的亮点是“好友赞”入口与首页分离,专门推送微信好友赞的短视频。建立了基于微信好友关系的内容推荐机制。值得注意的是,今日视频号的视频呈现方式也采用了单栏全屏沉浸,与Tik Tok类似。

具体来说,视频号如何满足用户的关系需求?这种打“社交牌”的发展方式会给视频用户带来怎样的影响?在这个微观世界里,小阳带大家聚焦视频号的“强关系”特性,深入思考“好友赞”的内容推荐机制。

一、强关系特质与强关系内容推荐1.视频号码的强关联特征

社交网络关系可以分为强关系和弱关系。

巴里·韦尔曼(Barry Velman)曾提出强关系理论,将强关系定义为两个行动者通过长期合作而建立的社会关系,如亲密的同事关系、朋友关系、家庭关系等。马克·格兰诺维特(Mark granovetter)曾提出弱关系理论,认为弱关系是一种联系频率低、亲密度低、互惠性小的社会关系,例如两个陌生人之间就某一条信息聊天的关系。

参考强关系和弱关系的定义,在社交平台上,用户属于强关系范畴,用户属于以现实生活关联为纽带的弱关系范畴。因为现实生活是人社交的主要场合,人与人之间存在着家庭、学习、工作等硬关系,而虚拟社交形成的关系没有约束力和粘性。从平台调性来看,微信是熟人社交的强关系平台,微博和Tik Tok是陌生人社交的弱关系平台。

2.强关系内容推荐机制

相对于其他平台的用户关系,微信好友是人际互动中的强关系,所以“好友赞”其实是一种强关系内容推荐机制。现在的视频号首页分为三个视频入口,分别是“关注”、“好友赞”和“推荐”,分别对应个人兴趣、社交分布和算法推荐。单独开辟“好友赞”专栏,是视频号与Tik Tok和Aauto Quicker最大的区别。

这说明除了一般的个性化算法推荐,视频号非常重视“好友赞”这一功能背后的社交分发机制来留住用户。

Tik Tok以独家算法为核心竞争力,根据用户喜好精准推送高赞相关内容,专注个性化算法推荐机制,同时加大爆款视频曝光,让优质内容被更多人看到。Aauto Quicker积极努力下沉市场,控制每个视频的曝光量,在普惠的原则下将流量相对均等的分配给用户,希望每一个视频记录生活的人都能看到。

(“视频号”首页)

(“Tik Tok”主页)

(“自动驾驶更快”主页)

二、“朋友赞过”的私域流量闭环1.微信平台的“私域”特征

顾名思义,“私人流量”是企业或个人用户拥有的一种个性化流量,主要特点是免费、自控、可复用。对应的概念是“公共领域流量”,即共享的公共区域流量,不属于企业和个人,如微博、哔哩哔哩、Tik Tok、Aauto Quicker等公共、开放的内容流量平台。

微信作为熟人社交平台,具有亲近性和私密性的特点,是私人流量的代名词。作为一个子平台,视频号天然具有私有域流量的优势。视频号中的私域流量是用户的个人制作内容,也是系统推送的好友喜欢的内容。

2.功能设计的“私人领域”特征

视频号充分发挥社交优势。一方面,通过强关系内容推荐,构建私人流量的个性化分发机制;另一方面通过与微信好友、微信群、朋友圈的联动,形成私人流量闭环。

在视频推荐功能方面,通过“好友赞”功能,视频号用户赞的视频内容会被其他未被屏蔽的微信好友刷屏。如果对方也喜欢视频内容,系统会提示消息,形成小型社交。而且,某个视频号用户制作的短视频被他人点赞后,会通过强关系内容推荐机制扩展到他人的社交圈,实现内容在多个社交圈的流动。

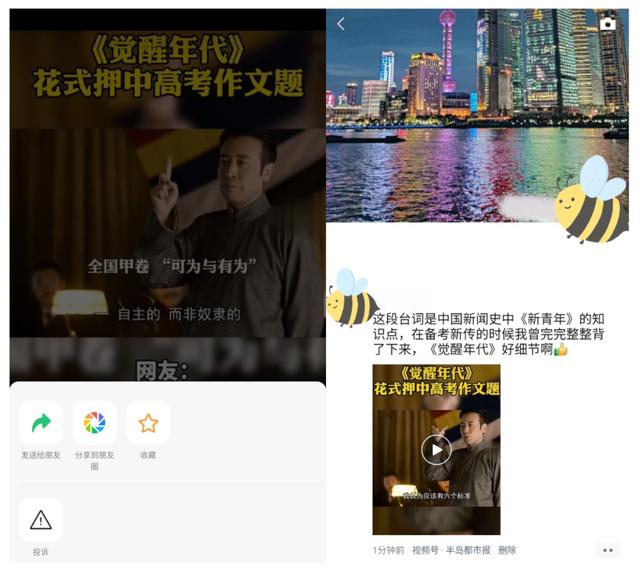

在视频分享功能方面,微信平台支持用户向完整朋友圈的微信好友和微信群发送短视频。同时,微信好友聊天页面和微信群页面中的视频号链接,用户可以自由转发。在持续分享的过程中,短视频会获得更多的赞,与“好友赞”内容推荐机制形成传播合力。视频流量池中的热门内容也可以借助大量微信用户的分享、转发和点赞进行裂变式传播。

(分享到朋友圈的视频号内容)

三、强关系推荐下的视频号用户1.自我展示“阶段”

在《日常生活的自我呈现》中,欧文·戈夫曼提出了经典的“戏剧理论”,通过虚拟戏剧来分析人与人之间的社会互动。

格夫曼社会中的人是特定场景中舞台上的表演者。他们使用各种语言和非语言符号来展示他们预先设计的自我形象,并努力取得良好的效果。戈夫曼把人表演的阶段分为前台和后台。前台是让观众看到并从中获得特定意义的表演场合,人们扮演的是一个理想化、社会化的自我。后台是非表演场合,为前台表演做准备,展现真实的自己。

视频号是用户推送微信好友点赞的视频,因此点赞行为从“后台”的个人偏好选择变成了个人偏好、价值取向、交际圈等个人特征的“前台”展示。然而,当人们意识到自己的赞美行为被“监控”时,他们可能会反其道而行之,利用这种强关系内容推荐机制来建构自己的审美和兴趣爱好,从而塑造自己的形象。这时候“前台”和“后台”的界限就混淆了,别人眼中的“真实”其实可能是精心准备的“前台”(表演)。

具体来说,在视频号中,用户角色扮演的策略有选择性自我呈现、受众设置、受众隔离等。

在选择性的自我呈现层面,人们通常会先进行有效的印象管理,然后决定在视频号“前台”应该进行哪些方面的自我呈现,权衡并选择喜欢的视频例如,如果用户想要塑造自己可爱善良的形象,他们会选择赞一些可爱的宠物视频。

观众设置等级,用户可以使用视频号隐私设置中的屏蔽功能,从而设置被赞视频的“观众”来源,让演出效果更精准地到达目标观众。

(视频号码屏蔽功能)

在观众隔离层面,取消赞和私赞的功能发挥了强大的作用。如果用户不小心手动喜欢了一个视频,不想把视频推送给朋友,可以点击两次喜欢图标取消喜欢。取消视频赞后,用户的赞信息不会显示,收到视频推送的好友只会显示“被很多好友观看”,这在一定程度上弥补了用户“前台”的“性能错误”。

另外,如果用户不希望被赞的视频被其他微信好友刷到,可以暂停视频播放显示“私赞”图标,点击图标后只有用户本人和视频作者才能看到被赞信息,这样被赞行为就有了一定的“背景”空。

(视频号“私赞”)

2.称赞行为的“社会交换”

社会交换理论形成于20世纪60年代初,主要代表人物是霍曼斯、布劳等人。根据这一理论,人与人之间的社会关系是行动者之间的资源交换关系,社会交往本质上是人们交换报酬的过程,个人利益是人们交往背后的普遍动机。其中,回报是指个体在与他人的交往中获得的收益,包括金钱、认可、尊重和服从等。

科尔曼曾提出“重复互动产生社会资本”。社会资本的概念最早由布迪厄体系表述,该体系认为社会资本是社会关系网络中实际或潜在资源的集合,由社会关系本身及其背后的资源构成。在之后,科尔曼将社会资本定义为个人所拥有的社会结构性资源,它存在于人际关系的结构中,为某种行动提供便利。在中国语境下,社会资本可以通俗地理解为“多一个朋友,多一条路”,是包含在人际关系中的隐性资产。

社会交换和社会资本之间,是过程和结果的关系。社交的目的是实现双方优质资源的交换。在社会交换过程中,个体的关系网络不断扩大,社会资本不断积累。赞美行为是一种可以增加存在感和好感度的互动方式。有助于拉近双方的社会距离和人际关系,进而使优质资源在彼此交往的过程中得以流通,也扩大了个人的社会资本。

一方面,当视频号用户喜欢一个微信好友赞的视频时,好友会得到消息提示,好友的赞某种程度上代表了一种认可或关注,可以换取被赞者的社会好感。在这个过程中,实现了社会交换,积累了社会资本。

另一方面,用户也可以对自己的视频进行赞,然后通过“好友赞”的渠道推送给其他微信好友,有利于亲自制作的内容到达目标受众,促进人际互动。在这种形势下,自创视频成为促进社会交流、获取社会资本的社交货币。

(视频号视频赞的消息提示)

3.“信息邂逅”打破“信息茧”

Sanda Eldres提出“信息相遇”是指个体在意外情况下偶然获得感兴趣的或可用于解决问题的信息的现象。

如今,在信息时代,互联网用户盲目偏好选择性曝光的个人内容。在个性化算法推荐技术的帮助下,他们随着时间的推移,眼界变窄,观点两极分化,把自己困在了“信息茧房”里。

对社会而言,“信息茧”使人们受困于“圈子”,降低了社会粘性,加剧了群体极化,不利于社会和谐发展。然而,“信息茧房”的问题并非不可解决。我们可以从源头上使信息来源多元化,通过构建一个用户可以从 接收信息的环境来解决。

视频号强大的关系推荐机制,让“信息邂逅”嵌入社交关系,更具吸引力。微信好友并不是通过共同的兴趣聚集在一起,而是基于日常生活中的密切联系。好友间的高度亲密度和差异性,让用户对好友赞的视频产生好奇和新鲜感,从而促使关注度停留,打破对异质信息的排斥,促进异质信息的传播。

值得注意的是,虽然微信平台整体上代表了“熟人社交”的强关系,但微信好友还可以进一步分为强关系好友和弱关系好友,关系等级影响着“信息相遇”的效果。

互动频繁,感情深厚,关系密切,相互交流,就是强关系,反之就是弱关系。“好友赞”内容推荐机制,不管关系强弱,只要微信好友赞的视频都能显示出来,但因为心理上的接近,强好友的“内容推荐”更有吸引力。视频号中的好友越活跃、越强势,“信息邂逅”的效果越好,也更有利于打破“信息茧”。

社交功能和私密流量是视频号的先天优势。社交圈与短视频紧密结合的巧妙设计,打造了独特的视频号强关系内容推荐机制。“好友赞”功能推送私信流量内容,为用户提供了一个自我展示、社交交流、信息邂逅的平台。

当然,视频号的这种强关系内容推荐机制还需要在未来进一步完善和发展,融入更多的创新设计。同时,平台要积极开拓私域流量池,丰富自身内容体系,加快速度吸引更多用户参与内容生产和传播。

引用:[/s2/]

[1]彭岚。网络通信导论[M]。北京:中国人民大学出版社,2017年。

[2]欧文·戈夫曼。日常生活的自我呈现[M]。杭州:浙江人民出版社,1989。

3彼得·迈克尔·布劳。社会生活中的交换与权力[M]。北京:华夏出版社,1988。

[4]魏,盛小平。弱关系和强关系理论综述及其在信息共享中的应用[J].图书馆,2014(04):18-21+27。

[5]叶昊。从仿拟理论看社会网络中个体的呈现与表现[J].媒体,2015(22):75-77。

[6]舒天。社会交换视角下的社区参与:特征与机制分析[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(05):153-161。

[7]张文泓。社会资本:理论争论与实证研究[J].社会学研究,2003(04):23-35。

[8]刘磊,张慧敏,王喜浩。弱联系与强关系:社会表扬的动机与维持分析[J].媒体,2019(20):71-74。

[9]赵·,薛·。社交媒体中的“信息遭遇”行为研究——解决“信息茧”问题的一个视角[J]。编辑朋友,2020(05):38-43。

作者:王忠祥;微信官方账号:杨村传播

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/8ukBv5D-ZOzDV3gFntom5w

本文由@杨村传播授权,以产品经理的身份发布给大家。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。