技术和效率需要生产力,国际化需要成长空。

文怡华商的策略

12月6日,阿里巴巴宣布最新一轮组织架构调整:新设中国数字商务和海外数字商务两个板块,分别由戴珊和范姜负责。

这是阿里巴巴历史上最大的一次境内外业务整合。

目前中国互联网行业正面临拐点,阿里巴巴的大动作尤其引人关注。

2021年的冬天,“调整”是互联网行业无法回避的关键词。去年以来,“反垄断”、“滴滴事件”、“双降”以及SEC会计监管新规,多次引起市场情绪波动。虽然来自各方面的压力不会完全颠覆这个行业的基本面,但是一个新的共识已经形成:互联网行业野蛮生长的时代已经过去。

各互联网公司的财务数据也真实反映了这一点:在刚刚过去的11月财季,率先发布第三季度财报的腾讯不及预期,净利润较去年同期下降2%,十年来首次下滑。此后,百度、爱奇艺、爱车快、毕丽也相继发布财报。虽然不能说没有亮点,但股价也出现了单边集体下跌,各公司真假裁员的新闻也时有出现。

显然,曾经流行的砸钱买流量的时代已经成为过去。无论是行业本身的发展规律,还是外部社会的期待,都要求互联网公司在推动技术创新、服务实体经济方面有所作为。从过去的粗放型增长走向“高质量发展”的轨道。

互联网行业面临的不仅仅是短期的政策或市场压力,而是成长逻辑、商业模式乃至生产关系的巨大变革。

[阿里积极求变]

阿里巴巴在12月6日宣布的改变,是一家行业领先的公司对当前行业主张的回应。

阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇发布的内部信,不仅宣布了组织调整和人事任命,还宣布了阿里全新的组织战略,由“中台战略”升级为“多元治理”。

阿里巴巴在2015年6年前就开始实行“大中台”。此次调整后,阿里“多元治理”的新组织战略,是一次组织架构的整体调整。

张勇在内部信中表示,“我们希望通过探索更多新的治理方式,始终用生产关系的先进性驱动先进生产力的释放,用组织创新驱动商业创新。”

阿里这次的组织调整,改变的不仅仅是架构,更是治理方式。“敏捷组织”是张勇为这一变革设定的明确目标。

“敏捷”对于小公司来说并不难。但对于阿里巴巴这样一家拥有25万人的大公司来说,如何更加快速高效地应对外部形势的变化,已经成为一个无法回避的问题。如何在统一的战略指导下保持各业务线的灵活性;张勇一直在思考如何在一个相当大的组织中避免公司病。

在行业圈,阿里巴巴的“大中台”战略影响很大。这是张勇在2015年接任阿里巴巴首席执行官时推行的组织战略。表面上看,“大中台”和“多元治理”有很大的区别,但提出“大中台”战略的初衷,和现在的“多元治理”自然是一致的,那就是激发组织活力,提高组织效率。

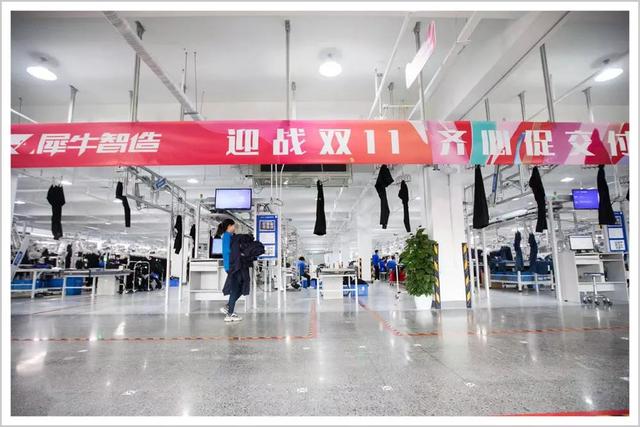

“大、中、大站”的逻辑是用一个统一的中间站来服务所有的前台业务,让前台业务从底层有坚实的支撑,免除后顾之忧。近年来,盒马、闲鱼、一淘、淘菜菜、淘宝直播、犀牛知止等新业务迅速崛起也得益于仲强台的支持。一段时间以来,“大中台”成为互联网公司纷纷模仿的模式。

“大中台”战略实施六年来,内外环境发生了显著变化。中台战略提升了阿里巴巴的整体能力。“多元治理”的新战略,并不是要否定“中台”,而是要满足阿里巴巴多元特色业务发展的需求,让各业务线在薄而强的中台平台支持下,强化自身客户导向,促进效率提升,实现更健康、更可持续的发展。

在内部沟通中,张勇曾强调阿里巴巴组织庞大,业务复杂,迫切需要重组生产关系。每一个业务都必须从自身的可持续发展、客户价值、标杆市场的角度考虑客户导向,以及如何为客户做出取舍。无论是大中小规模还是多元治理,其根本目的都是为了让组织更加敏捷。梳理阿里巴巴近几年历次组织调整,“敏捷组织”的目标是一致的。

[超重的内需和全球化]

从2014年开始,阿里巴巴逐渐明确了未来的三大战略——内需、全球化和云计算。

在阿里,组织设计一直服务于战略目标。最新一轮的组织架构调整反映了阿里巴巴推动内需和全球化战略的坚定决心。

阿里巴巴首次设立统一的“中国数字事业板块”,将整合大淘宝(包括淘宝、天猫、阿里妈妈)、B2C零售事业群、淘菜菜、淘和1688等,由岱山负责。

这种调整很不寻常。这是阿里巴巴历史上最大的一次中国业务整合。阿里巴巴成立于1999年。其最初的业务是服务贸易者的B类业务,即Alibaba.com和1688。后来这部分业务被称为“B类”。2003年淘宝上线,阿里逐步发展面向消费者的业务,包括淘宝、天猫、进出口、天猫超市等。,也就是俗称的“淘系”业务。

新中国数字业务板块是阿里历史上首次全面打通“淘系”和“B系”两大业务线,将成为阿里巴巴全力推进内需战略的主阵地。

这种变化并非毫无头绪。近年来,在原有的B系列业务群中,也孵化出了淘和淘菜菜等新兴消费业务。淘客业务也在向商家的价值链上游延伸。天猫新品研发中心(TMIC)和犀牛智造等新业务正在帮助商家进行供给侧升级。

从这个意义上说,淘系和B系业务的开通也是水到渠成。这背后是一定的趋势:消费互联网和产业互联网正在加速融合,阿里就是要做一个把两者结合得最好的公司。

事实上,在中国市场,电子商务的渗透率已经很高,用户增长已经接近峰值。为了把握下一阶段的增长机会,必须在供给侧发力,真正提高工业侧的效率。阿里新成立的中国数字业务板块在这方面的探索尤其值得观察。

这次组织变革也是阿里巴巴海外业务的一次大整合。

外贸是阿里巴巴的业务,全球化根植于阿里巴巴的基因。但过去,除了B系列的全球速卖通和国际贸易(ICBU)业务,阿里的海外业务相对分散,Lazada等海外子公司直接向集团汇报。

阿里巴巴首次设立统一的海外数字业务部门,这是张勇实施全球战略的重要一步。在一封内部信中,张勇承认,尽管阿里每年的海外活跃消费者已经达到2.85亿,但要成为一家真正的全球化公司,在潜力巨大的海外市场取得更大成就,还有很长的路要走。

阿里巴巴希望到2036年服务“20亿全球消费者”。如今,阿里在中国市场的消费者已经接近10亿。要达到服务20亿人的目标,主要增长空只是海外。

事实上,敏锐的观察人士发现,阿里巴巴海外市场的2.85亿消费者数量,与2015年范姜开始负责手机淘宝业务时的2.89亿月度就业岗位数量差不多。

在阿里巴巴的全球业务版图上,东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等。他们都在各自的地区发挥着重要作用。

与国内用户已经基本见顶的电商市场不同,东南亚、南亚、土耳其都是全球新兴市场,人口结构非常年轻。在过去的7年多时间里,范姜带动淘宝用户从1亿增长到9亿多,这是阿里拓展海外业务需要的经验。

“敏捷组织”的变革将进一步增强海外业务面对差异化市场的灵活性。在全球化面临挑战的当下,阿里巴巴新战略将交出怎样的“出海”答卷,也值得期待。

[从“唯增长论”到“高质量发展”]

阿里巴巴是一家与实体经济紧密相连的公司。观察阿里巴巴的组织变革,还需要有更广阔的视角。

中国互联网行业无疑正处于十字路口。互联网和科技企业要告别“野蛮生长”,必须交出一份“高质量发展”的新答卷,这是社会各界的一致期待。

企业没有几个要素是无法实现“高质量发展”的。第一是持续创新,第二是与实体经济深度融合,第三是深度参与全球化。

从这个角度观察阿里的架构调整,发现恰恰是在以上三点上破局。

敏捷组织赋予业务更大的自主权和灵活性,是为了进一步强化创业文化,实现各业务线的创新驱动。

B端和C端服务的深度融合,不仅顺应了消费互联网和产业互联网结合的趋势,也有助于阿里巴巴在提升业务效率的同时,更好地服务实体经济,创造更大的社会价值。

过渡期无疑给所有市场参与者带来巨大挑战。但阿里这一次的组织变革,释放了一个明确的信号:在技术和效率方面要有生产力,在国际化空方面要有增长。

阿里在组织变革背后的战略意图,也为中国互联网企业突破目前的瓶颈提供了有价值的参考。

——END——

欢迎关注【华商韬略】,认识风云人物,阅读韬略传奇。

保留所有权利。未经授权禁止转载!

部分图片来自互联网

如涉及侵权,请联系删除