编辑导语:相信大家对“内滚”都不陌生,但最近在各大视频平台都能看到“内滚”的进阶版,也就是“把ta们滚死”,也有很多人用类似的句子创作视频。《滚死ta们》为什么能这么火?本文阐述了“滚死ta”引发造梗热潮的原因,推荐有兴趣的小伙伴阅读。

如果用几句话来概括最近年轻人流行的“内卷”概念的新变种,似乎就是“内卷至死”。在各大社交媒体和短视频平台,年轻人用相似的句式造句,玩花样,展现自己的“卷王姿态”。夸张的语言、动作和表情,以及讽刺的文字内容是这类视频的标配,“滚死”是视频文字的固定结尾。

从威胁“反内卷”“平躺”,到开玩笑地宣称“内卷至死”,年轻人的这种“内卷”还是另一种“内卷”吗?【/s2/】本文将带你分析“滚死ta”引发造梗热潮的原因。

一、“卷”文化的又一个传播变种说起最近这些相关的流行梗,还是要回到“内卷化”这个母题上来,内卷化往往是指某个领域的过度竞争。体制内的个体陷入“自愿”的相互争斗和内耗,并不能产生多大的利益,是一种没有良性发展的成长。在现在的网络语境下,并不是一个好词,尤其是对于年轻人来说,一直都很讨厌。

但是,这几天,他们主动喊出了“滚起来”的口号。起初,引领这波“杀ta”风潮的是Tik Tok博主@驴鹿(考证焦虑版)。“舍友们在看剧,我打开游戏,居然偷偷背教材,打死他们”。之后,Tik Tok的网民们纷纷效仿,他们每个人都变成了试卷王,意图“谋杀”室友。比如“舍友都在睡觉,我偷偷关掉他们的闹钟,让他们明天起不了床,这样我就可以一个人去上课,杀了他们”;室友在聊天。我假装加入他们,实际上是偷偷写作业,杀了他们。

在学术轨道趋于饱和后,网友们另辟蹊径,将梗传播到各行各业,嫁接到生活的每一个细节。比如“我从今以后天天吃葡萄,我孩子的眼睛就比别人的大,打死他们”;室友在学习,我在偷偷选棺材。如果我死了,我最好比他们活得更好,杀了他们”;

比如周末的晚上,我坐在宿舍里的时候,室友A的手机里传来“滚死ta”的音效,室友B正在创作这个梗并上传到平台上,而我已经偷偷写了一篇文章分析这种现象,滚死他们...另一种传播变体源自“滚”文化。

二、为什么“卷死ta们”火了?从“内卷”一词的出现到相关亚文化的不断衍生,近两年该词的热度居高不下,引发相关讨论。相关的梗火一轮接着一轮,网友总能在每一轮的火爆中迅速加入,引发网络传播的又一次热潮。

1976年,理查德·道金斯在其著作《自私的基因》中提出了模因理论,指的是“人类社会文化传播的复制因素”。[1]

在网络社交媒体环境下,某种语言表达、某种类型的形象、某种穿衣风格的兴起,可以看作是一种模因,吸引网民加入进来,并在这个过程中不断参与复制、修改和再创造。[2]

同理,《碾压ta男致死》系列文、视频中所涵盖的学业、体质、外貌焦虑、对工作压力的抱怨,都能迅速击中年轻人的内心,造成共但与“内卷”相反,“内卷到死”并不是抱怨太累太忙,而是想努力的人的一个戏谑的步骤,说明自己是真的在努力,不想被贴上“内卷王”的标签。同时,这类视频制作门槛低,文字创作简单,容易模仿,容易传播,所以网络上的年轻人更容易被卷入这种“杀人”的潮流中,而这种不切实际的表达方式,这种“无聊的事情”,在年轻人眼中则是“意味深长”、“语无伦次、合情合理”。[3]

年轻人在不断地观看和输出,每个人都成了互联网模因的继承者和编辑者,[4]促进了它的进一步传播。

另一方面,“滚死ta”在网络上的流行也代表了年轻网民对艰苦处境的自嘲,尤其是当大家都处于疲惫压抑的工作生活中时,用幽默吐槽也是虚拟环境中的一种自我减压。这些短视频中的漫画文字和表演,给很多观众带来了快乐和愉悦。

从某种意义上说,当你消费这类视频时,你看到的不是人们有多少卷,而是内容本身所营造的夸张感和趣味性。类似的梗早已变成了纯粹的搞笑。图:随着微博中模因的复制扩散,网友用“滚死ta们”这句话不断挖掘话题,延伸内容,激起了更多人的参与热情。网民在不断生产、消费和自主解读的过程中,享受着对其进行编码和解码的乐趣。[5]

三、这是“内卷”遭滥用后的反噬?如果说有什么因素导致了“内卷化”的高人气,有一个原因是至关重要的,那就是词汇本身的误用和滥用。

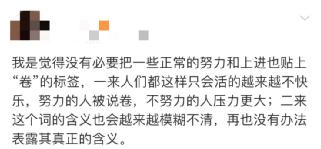

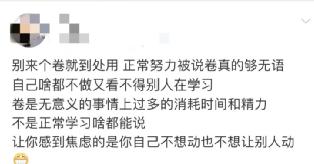

和很多流行词一样,“内卷化”在社交媒体语境的传播中逐渐偏离了其原本的社会学和经济学含义,词义本身也经历了一次“膨胀”,在各种情境中被误用。[/s2/]最直接的表现就是,人们越来越觉得“只要努力就会被说成是参与”,“只有正常的努力也会被说成是促进内部参与”。王智的一篇文章中提到,如果我们回头看一下“把ta们滚死”视频中使用的固定句式的话语表达,也可以看出它的逻辑谬误。即“努力等同于内卷,我努力了=我卷进了别人”。[6]

图片:微博

图片:微博

于是,早起考研成了一卷,业余时间背几个英语单词成了一卷,为了写一篇好论文看了很多文献成了一卷,甚至连按时参加没有名字的必修专业课也成了一卷。

在这种舆论氛围下,似乎只有完全“平躺”才是利人利己的正确生活方式,才是不被周围人吐槽的唯一选择。努力突然与“内卷化”不谋而合,在网络社交平台和现实社会情境中被批判和污名化。

"词汇的误用会消除一种价值、一种观点或一种准确的分类."[7]

看来光明正大的努力是不被允许的。为了避免别人指责加剧了内卷的气氛,在群体的压力下,努力的人不得不把自己掩盖起来,遮遮掩掩,比如在视频里用各种手段,各种花,来制造自己的“不努力的人”。另外,也许有些人经常会觉得,似乎在同龄人中,努力是不合群的,我们害怕别人知道我们的努力,越来越不敢公开表现出来。

于是,为了在群体内部寻找归属感或者源于自己对“天赋”人格的追求,我们也加入了这种“集体防御”,[8]开始偷偷摸摸的工作,或者夸张的表演,以表明虽然努力了,但主要是为了好玩,最终目的是削弱自己的努力和内心体积的联系。

最后回到模因视频和流行梗本身的制作上,为了吸引眼球,视频制作可谓是下了不少功夫,但是圈外的视频还是一小部分,大部分作品都被埋没在浩瀚的互联网中。

所以我们可以看到,像“滚死ta”这样的视频的文字越来越夸张,越来越荒诞,这是属于内容行业的大规模“滚入”场景。当然,无论内容如何传播,适当的努力都不应该被污名化,否则久而久之,也许我们会忘记努力才是应该得到回报的品质,而不是被指责的原因。

参考链接:

[1]何自然,何林雪。模因论与社会语用学[J].现代外语,2003(02):200-209。

[2][4][5]李玲玲王自健。网络“梗”文化的内涵与传播逻辑[J].青年记者,2021(14):109-110。

[3](美)尼尔·尼尔·波兹曼写的;张艳译。娱乐至死[M]。桂林:广西师范大学出版社。2004: 105-106.

【6】知网:《扭曲的塔门》视频走红:陈腐味道的嘲讽,内心卷轴掩盖的努力。https://mp.weixin.qq.com/s/1TElKECmqWqzUhwRmR6OCw

【7】看理想:误用“内卷化”时,我们扔掉了哪些问题和视角?https://mp.weixin.qq.com/s/osmMY4iE8Z4hxSAb_owIfA

[8]心理学家曾奇峰说:“你得悄悄地工作,然后给大家一个惊喜。”光明正大的努力工作可耻吗?https://mp.weixin.qq.com/s/XgpS-kOxAt-PIIoMcFVwcw

作者:橘子;微信官方账号:全媒体学校

本文由@全媒体学院原创,人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自unsplash,基于CC0协议。