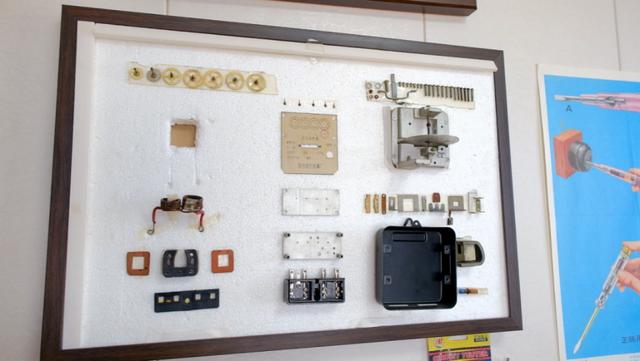

在江苏泰州的一间普通房子里,有一个大约七八平方米的小隔间,里面密密麻麻地放着主人收藏的“宝贝”。从方方正正的“砖头”到圆滚滚的“大头”,从玻璃外壳到金属机身,从类似于水表的“齿轮”计数器到液晶显示屏,各种不同年代的电表挂满了家里的三面墙。这个一平方英寸的世界成了主人的“一个人的博物馆”。

这个小电表博物馆的主人是国家电网泰州市姜堰供电公司的李如兵。他从1985年开始收集电表,至今已有30多年,不仅熟悉各种电表,而且熟悉每种电表的零部件特性。熟悉他的人还知道,李如冰有一项绝活——蒙眼,仅凭感觉就能在30秒内说出电表的年代和型号,这是他多年使用电表经验的秘诀。

由于附校表开启救援保护

李如冰之所以与电表结缘,要从他的岗位说起。作为一名电能表校对人员,在日常工作中,李如冰经常会发现一些即将被淘汰,不能再使用的电能表。这些米来自各种渠道,其中一些非常罕见。

“旧电表退役后,一般会送到废品站。一锤下去,一段历史就没了。太可惜了。”出于爱心,李如冰留下了一些本该销毁的电表。从此,他开始了这场旷日持久的电表采集之旅。

李如冰凭借专业优势,“先得月”,“抢救”了不少电表。起初,由于工作变动频繁,李如冰将收集的一麻袋电表交给父亲保管。2001年冬天,一个收废品的上门收货。他父亲不知道具体情况,把李如冰的电表当废品卖了。李如冰听说后,连夜冒着大雨从城里赶回来,花了两倍的钱把电表赎回来。从那以后,他把收集来的电表“藏”在家里的小隔间里,人们把它锁上。

平日里,李如冰总是喜欢去各地的废品收购站,或者在拍卖网站上等着中奖的时候空。有时候为了买到心仪的电表,要花费几十倍。

2016年,李如冰在海南出差,像往常一样去废品收购站淘宝。老板正在拆卸电表。李如冰看着这个电表,看了看。他发现,自己在拍卖网站上漏掉的正是哈尔滨阿城仪器厂1956年生产的и O单相电表。

他立即上前喊道:“等等,请等等!老板,我给你100元。请把这只表给我!”正常情况下,电表拆开零件后只能卖5元左右,但店主看到李如冰激动的表情,心想电表一定很值钱,马上坐在地上要500元。虽然知道自己被“宰”了,但李如冰担心再难遇到这么好的机会,还是掏出钱包换了他的梦米。

“在不懂行的人手里,这些电表就是废铁,拆了当废品卖。我收藏这些旧电表,也算是一种抢救保护吧。如果现在不‘抢救’他们,以后收起来就更难了。”李如冰说。

因为专业的熟人,开发语境集合

李如冰有一个收集电表的朋友圈,有来自世界各地的电表收集者。从收藏了几千块电表的上海“发烧友”,到开面馆的小老板,李如冰通过电表认识了很多志同道合的朋友。

“他们大多不是从事电力行业的,对电表也不了解,但对电表采集却有极大的热情,这让我很惊讶。”说起电表的收藏,李如冰突然打开了话匣子。“相比他们,我们有电表的专业知识,要系统地记录和收集电表的发展。”

1999年12月30日,国家经贸委发文,进一步坚定了李如冰系统全面采集电表的决心。在淘汰落后产能、工艺和产品目录中,有一批国产机械电表。“从DD1到DD28,这些电表见证了我国电表的制造过程,也为我指明了收藏的方向。”在接下来的一个月里,李如冰走访了镇上的废品收购站。最后,他收集了中国最早生产的12种机械式电表。

在泰州姜堰神高电站表室工作期间,李如冰还意外发现了一只玻璃外壳的I-4G电表。这块表是康德第八年做的。它是在当时的日本政府建立伪满洲国期间由东京电气公司制造的。这也是日本干涉中国内政的历史证据。“100伏的电表不符合中国的电压水平。怎么用?”对此,李如冰有过怀疑。

经询问,李如冰发现,这款电表的电压等级被修改为220伏,虽然可以使用,但测量误差很大。之所以会这样,是因为当时我国的电表还没有标准化,国外的电表大量涌入市场,行业管理混乱。直到1960年《交流电能表推荐标准》公布,我国电能表终于有了自己的“身份证”,进入规范化管理。

拿到这个改装的外国电表后,李如冰开始有意识地寻找1960年前中国电表的发展。我国早期的电表大多是进口或仿制国外的电表。李如冰的收藏基本涵盖了老式单相交流电磁感应电表的所有系列。他还收集了10多个国家、60多个品牌的早期电表。

目前,在李如冰的迷你安培计博物馆里,从1905年中国首次使用的英国弗伦蒂安培计,到新中国生产的固定型号的机械安培计,再到现在的智能安培计,200多种安培计系统地、连续地布满了三面墙。

伴随情怀,见证历史变迁

在李如冰眼里,每一个挂在墙上的电表,不仅见证了电表技术的变化,也见证了中国电力工业的发展变化。

“大家对机械电表向电子电表转变的直观感受是,电表从齿轮操纵的重金属黑匣子变成了电子信号操纵的精确液晶计量装置。”李如冰手里拿着一个9公斤重的英国电表,感叹电表技术的变化。“当初设计的手表,大部分都是1安培的电流设计,现在连个电风扇都带不来。当时中国的工业基础还相当薄弱,但现在的智能电表都是几十安培。”

看着墙上满是标有时代标记的电度表、生锈的金属外壳、停止转动的齿轮和表盘...想到自己以前的工作早已被计算机和智能电表取代,李如冰的脸上露出了笑容,他为这个时代而自豪:采集的电能表技术会变,但中国电力发展的势头不会变。随着中国电力的发展,李如冰的电表收集将继续下去。

从机械到智能,从进口到国产,从抄表器到智能抄表和远程监控,从人工检定到自动检定,中国电能表的发展历程也是中国电力发展和科技进步的重要缩影。

“我想通过我的收藏,让更多的人关注电表的发展,消除一些人对电表的误解。”在李如冰看来,他自己成立“一个人的电表博物馆”,就是为了让这个小小的收藏事业得到社会更多的关注,让人们在享受指尖支付、实时查询等便利的同时,感受到电表计量越来越准确、公平背后的技术变革和技术发展。

除此之外,李如冰还想和从事电表研究制造的人交流。虽然他现在已经不在电表工作岗位上了,但他还是想把自己收藏的这部“电表史”原封不动地传给今天的电力工作者,希望他们续写中国电力发展的新篇章。

(编辑王元臣)