外卖平台美团、饿了么上有很多“影子蛋糕店”。这些店铺盗用真实营业执照等信息,或者涉嫌伪造证照。跨市接单后,他们将订单转给收货地址附近的蛋糕店,赚取大量差价。

你以为是品牌奢侈品店下的单,没想到是你家楼下的小旧货店。

近日,辽宁黑山的王女士向本报反映,丈夫通过外卖平台给她买生日蛋糕时,在搜出来的众多蛋糕店中,丈夫选择了一家“看起来很高端”的,名为“金冠蛋糕”,收货地址是小区,但这家店位于2000多公里外的成都。

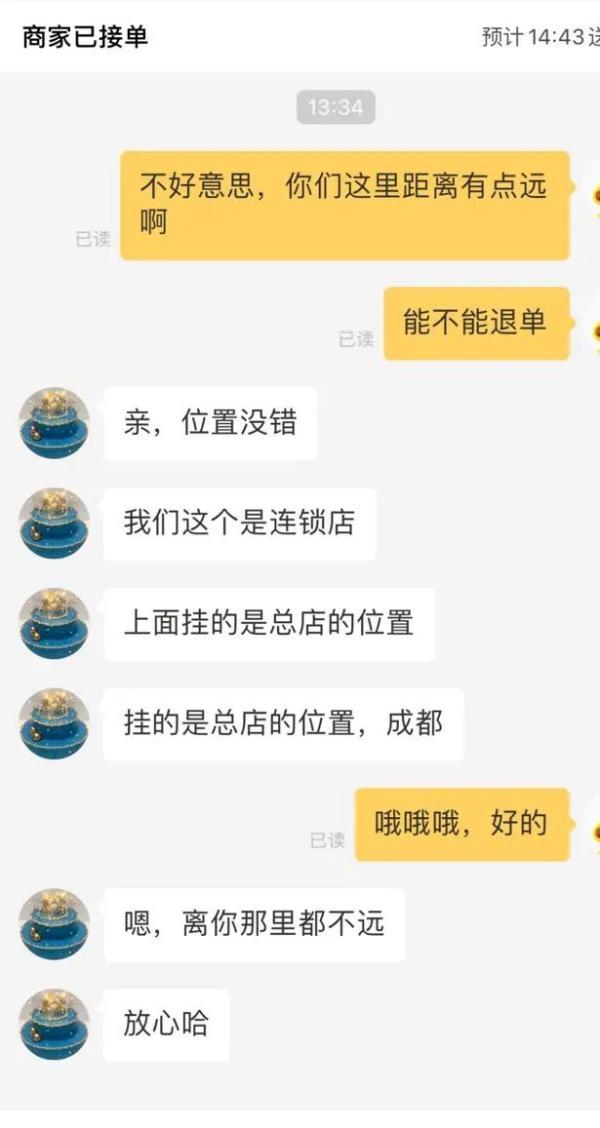

王女士说,根据经验,外卖平台上只会出现离收货地址不远的商家。老公觉得有问题,就会去网上咨询商家。对方解释,“这里是总公司所在地,我们在黑山县有分公司”。商家信息页面也有“欢迎光临总店”的字样。

蛋糕送到后,王女士发现蛋糕并不是来自所谓的“金冠蛋糕”,而是来自离家不远的一家“很小很便宜”的店,叫“光明蛋糕”。此外,订单中指定的动物奶油换成了植物奶油,“味道不好,最后还是扔掉了”。

“他买了一台8寸的,价格288元,打折后付了270多元。”王女士说,她去“光明蛋糕”店查询,得知类似款式和9寸的蛋糕“只卖50元”。也就是说,成都的“金冠蛋糕”千里之外接单,然后把订单转给消费者所在城市的平价蛋糕店,赚取差价。更让人惊讶的是,在这个“金冠蛋糕”留下的实体店地址,竟然还有一家床上用品店。其上传的营业执照涉嫌盗用后者,而《食品经营许可证》涉嫌伪造。

王女士的经历并非特例。近日,本报记者调查发现,知名外卖平台美团外卖、饿了么存在多家“影子蛋糕店”:盗用真实商家的实体店地址、营业执照、食品经营许可证,或涉嫌伪造证照,然后跨市从外卖平台接单,再转发给收货地址附近的商家,赚取巨额差价。

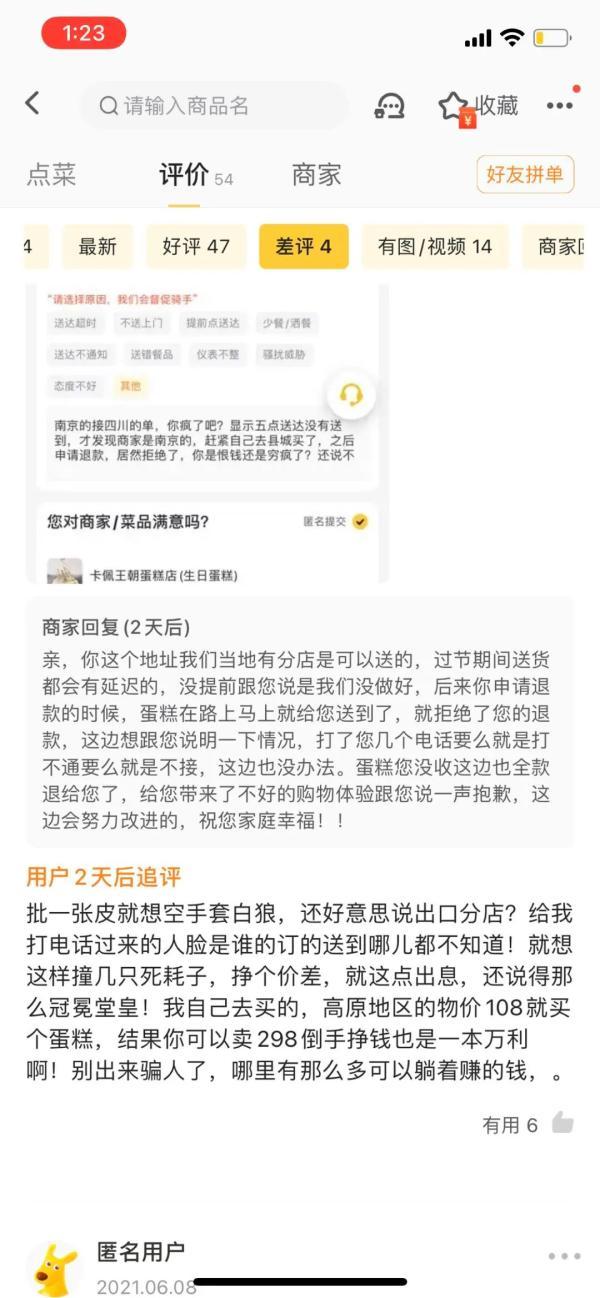

消费者讲述他们如何被“影子蛋糕店”套路的故事。本文图片均为该报记者何立权图片。

“跨市”下单然后转单赚取差价

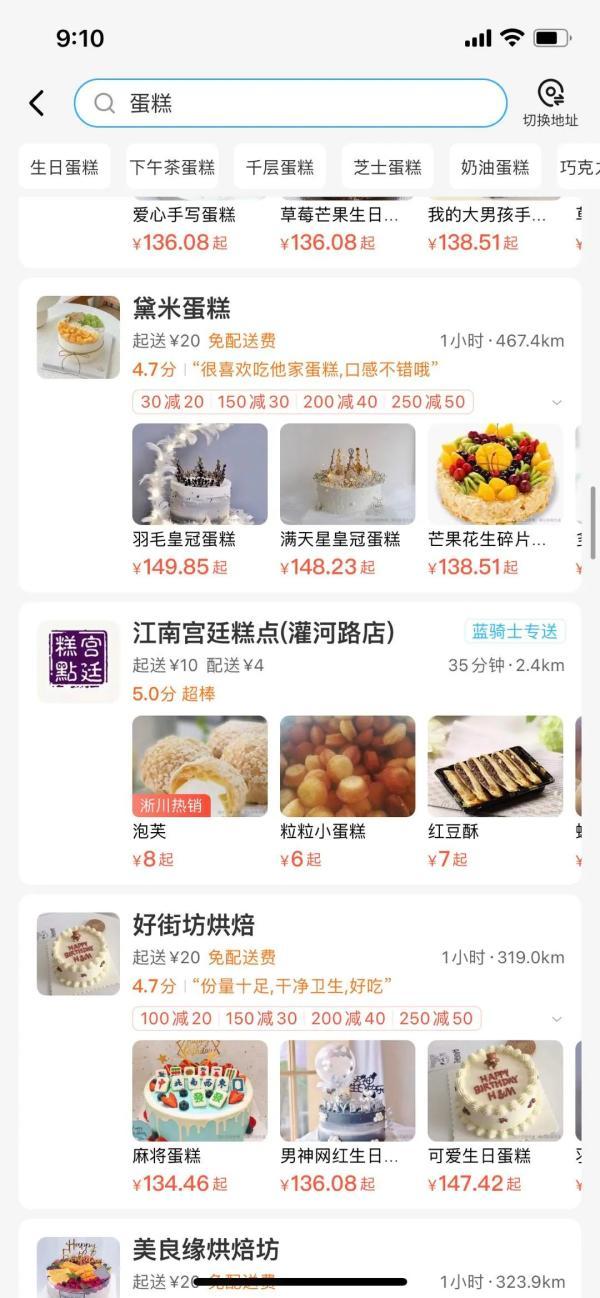

9月10日,该报记者以四川省绵阳市盐亭县某小区为收货地址,在美团外卖APP上搜索蛋糕店,发现除了位于盐亭县的部分商家外,还有远至成都、杭州、南京甚至长春的14家商家。

一家名为“麦香园”的蛋糕店,地址显示为100公里外的成都温江。这家商家展示的蛋糕价格大多在288元到488元之间,主题和风格各不相同。记者选择了一款“感恩教师节”主题蛋糕,八寸大小,描述为“优质进口奶油,新鲜现做,2 ~ 3小时全城配送”,打折后价格为281元。

在与商家的沟通中,记者质疑蛋糕店不在盐亭。商家称“麦香园”是连锁店,外卖平台“挂的是总公司的位置”。大约两个小时后,盐亭县一家名为XX西饼的蛋糕店送来了蛋糕,距离收货地址只有700米。

当消费者注意到这些蛋糕店是非本地商家并提出疑问时,对方往往自称是连锁店,注册地是“总公司”。

记者以“收货人的朋友,想买同样的蛋糕”为名,向“XX蛋糕”的工作人员询问价格。对方说蛋糕139元,“你自己上门拿会便宜点”。该工作人员还表示不知道“麦香园”蛋糕店。第二天,记者再次联系“XX蛋糕”的工作人员时,对方改口称前述蛋糕价值268元,订单是“外省人通过转运平台直接送来的”,包括款式、材料、收货地址等信息,“他把钱给我们了,我们只是送货而已。”

在同一个“美团外卖APP”中,该报记者将收货地址设置为四川遂宁某乡镇。除了一家本地蛋糕店,其他十余家蛋糕店陈列在成都、杭州等地。其中一家“麦田坊蛋糕店”平台的注册地址是成都市温江区,商家也说“有分店和加盟商,下单地点可以送货”。

记者选择了一款268元的生日蛋糕,当地一家在上述乡镇经营多年的某品牌蛋糕店很快将外卖送到指定地点。面对记者的询问,送蛋糕的店员不愿透露实际价格,但她提到,“我们蛋糕店总部和他们(跨市订单蛋糕店)有合作,钱一个月结算一次。”

另一家知名外卖平台“饿了么?”也有同样的现象。该报记者以河南南阳市淅川县某小区为收货地址,搜索出的多家蛋糕店远至武汉、Xi安等城市,在网页中排名靠前。一家名为“德米糕”的商家,其平台地址显示为武汉经开区某小区,在9月12日下午以132元的折扣价购买了一个6寸的草莓水果蛋糕。

在外卖平台搜索蛋糕时,会有数百甚至数千公里外的商家。这些商家往往没有实体店,地址和证照都是偷来的。

和上述美团外卖中的商家一样,这家饿了么商家自称“德米糕”是连锁店,在淅川有分店。但当天晚上,记者在淅川县一家名为XX面包店的小店里拿起了蛋糕。商店的工作人员说这个蛋糕只需要80元,但他们不会透露订单是如何到达商店的。

据一位业内人士介绍,所谓的“转让平台”多为QQ群。“有些商家在跨市外卖平台接单后,会把订单转到收货地址附近的店铺,赚取差价”。“虽然本地蛋糕店也能拿到一些订单,但对本地市场是一种损害。我们之前也投诉过这种现象(向平台和市场监管部门),但是没用。”该消息人士称。在论文QQ中,我们发现有大量的“全国蛋糕转让订单”等QQ群,很多都要求参与者注明蛋糕店的位置和联系方式。

对于消费者来说,一旦选择了这些“跨市接单”的蛋糕店,不仅要多花钱,而且拿到的蛋糕质量和卫生也可能难以保证。

该报记者在一家名为皇冠蛋糕的商家下单购买了一款“网络名人蜘蛛侠蛋糕”,价格为276元。这家店位于成都温江区,接单后会转到离记者家不远的另一家店。随后,论文在某商业街二楼找到了实际发货的蛋糕店。店内虽然有门面,但只服务“外卖”,店内比较乱。老板告诉记者,同样的“网络名人蜘蛛侠蛋糕”蛋糕卖130多元。

在前述“皇冠蛋糕”店的外卖评价页面上,多名消费者指出订餐商家与实际配送商家不符,蛋糕质量差,“不值这个价”。更有甚者,有消费者声称给了商家钱却没有收到蛋糕。

平台注册地址和牌照被盗

这些“跨市”接单,然后转单赚取差价的“蛋糕店”的真实面目是什么?纸媒记者实地走访了外卖平台上类似蛋糕店留下的几个地址,发现这些蛋糕店并没有实体店,而是将地址上真实商家的营业执照和食品经营许可证盗用上传到外卖平台,甚至有蛋糕店的《食品经营许可证》涉嫌伪造——由此,一个个“影子蛋糕店”被隐藏到外卖平台中。

辽宁黑山的王女士告诉本报,她的丈夫在一家名为“金冠蛋糕”的美团外卖商家为她买了一个生日蛋糕,花了270多元,但蛋糕最终被送到了黑山县当地的一家商店。“蛋糕只值几十块钱”。这家“金冠蛋糕”在外卖平台上的地址是成都高新区(西区)合作路某处,其上传的营业执照和食品经营许可证显示,经营者名称为“高新区某床上用品经营部”。

此前,王女士已向美团和成都高新区(西区)市场监督管理局投诉,目前该店已下线。9月12日,本报记者走访上述地址,发现其实是一家床上用品商店。店主告诉记者,前几天,市场监督管理局的工作人员突然上门调查,说被“投诉”了,还觉得“莫名其妙”。

“我和蛋糕店没有任何关系。”店主说,外卖平台上的营业执照确实是他的,但他卖的是床上用品,没有“食品经营许可证”。王女士说,成都高新区(西区)市场监督管理局的工作人员也告诉她,经过查询,“床上用品经营部”并没有办理过该证。这意味着,这家名为“金冠蛋糕”的商家盗用了床上用品商店的地址和营业执照,而“食品经营许可证”涉嫌伪造。

外卖平台上“影子蛋糕店”的注册地址其实是成都郫都区的一家床上用品店,其老板称营业执照被盗。

前述外卖平台上的“麦田坊蛋糕店”注册地址是成都市温江区德泉中街某处。报纸上实地走访发现,德全中街比较偏僻,多为居民所建,门面里有一家客栈,不是蛋糕店。另外,蛋糕店上传的营业执照和食品经营许可证的所有人为温江觅食小吃店,经营场所为德泉中街门面,经营者为永珍。客栈工作人员和隔壁的商户都说没听说过麦田坊蛋糕店和温江觅食小吃店,更不知道“永珍”。

但“皇冠蛋糕”留下的地址是“成都市温江区六郎湾北二街某处”,实际上是一家西点店,不卖蛋糕。9月12日,西点店店主陈帅(化名)向记者证实,这家“皇冠蛋糕”上传到外卖平台的营业执照和食品经营许可证是真实的,“都是我的”。

另一家“影子蛋糕店”盗用了成都一家西点店的地址、执业许可证和食品经营许可证。

“这些人怎么会有我的执照?”陈帅立即拨通了外卖平台上蛋糕店留下的电话号码。起初,对方并不知道他的身份,面对质疑,他坚称“蛋糕店在六郎湾二街”,“全国各地都有分店”。“不要说少了什么。你在用我的营业执照和我的食品营业执照。请帮我取消!”陈帅对此非常生气,并失去了耐心。对方反复回答“是”,然后挂了电话。

陈帅的“网上打假”很快取得了实效。该报记者注意到,9月13日,“皇冠蛋糕”店铺在外卖平台下线,无法查询相关信息。

“德米饼”店在饿了么的信息显示,其位于武汉经开区某小区附近,营业执照和食品经营许可证上的地址相同,但这些证照属于一家超市,经营项目不包括装饰糕点。

纸媒记者注意到,在其“商家信息”页面上,还有一张该店的照片。招牌上写着“黛米蛋糕”的字样,还留了电话。记者拨通了电话,对方自称是德美蛋糕店的老板,但他的店在山西太原,并没有在“饿了么”上开店?也就是说,这家蛋糕店对“饿吗?”是假的,不仅涉嫌盗用武汉某超市的证照,还直接用太原的德美蛋糕店照片“伪装”。

以上案例只是外卖平台“影子蛋糕店”乱象的冰山一角。记者在外卖平台上随机选择了几家涉嫌“跨市接单”的蛋糕店,找到了他们上传的证照。一些“经营者的名字”是副食店、奶茶店、贸易公司,更有甚者出现了“毛血旺餐厅”。

一家名为皇冠蛋糕的美团外卖商家上传的营业执照和食品经营许可证显示,这家店位于成都市崇州市永和大道,经营者名称为XX杂货店。论文中实地调查发现,确实有一家位于偏僻位置的杂货铺,只由老板娘管理,不知道店铺地址和相关证照是何时、如何被盗的。“可以肯定的是,我这里不卖蛋糕。”老板娘说。

应该如何监管“影子蛋糕店”

一位蛋糕业内人士对本报表示,一些热衷于“转单”的外卖商家,可以理解为“分销商”。“他们只做线上商业包装,引流后直接就近安排合作生产点经营”;至于为什么搜索结果中会出现数百公里甚至数千公里之外的商家,“这是外卖平台的‘推广通行证’,商家可以充值购买广告位”。

“这些‘经销商’自己不生产糕点,但可以和有资质的生产单位建立合作,也就是从别人那里购买产品卖给消费者。”业内人士认为“这是应该允许的”。但显然低估了这些所谓的“经销商”在“自我包装、引导流量”时给市场带来的混乱。

早在2018年6月,就有媒体报道外卖平台存在商家“跨市接单,再转单”的现象。当时美团进行了专项整治,对相关商家进行了处罚。但时至今日,这种现象在外卖平台上并未被禁止,甚至偷拿或伪造证照的情况时有发生。

2018年1月1日起施行的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》对网络餐饮服务提供者和第三方平台都有明确的规范。其中,网络餐饮服务提供者应当在自己的加工经营区域加工食品,不得将订单委托给其他食品经营者加工生产;且应具有实体经营门店并依法取得食品经营许可证,不允许超范围经营。

作为网络餐饮服务第三方平台提供者,要查验入驻商家的食品经营许可证,登记其名称、地址、法定代表人或负责人及联系方式,确保食品经营许可证载明的经营场所等许可信息真实。

同时,外卖平台发现网络餐饮服务提供者有违法行为的,应当及时制止,并立即向网络餐饮服务提供者所在地县级食品药品监督管理部门报告;如发现严重违规行为,应立即停止提供网络交易平台服务。

来自市(成)律师事务所的陈律师对本报表示,平台有对实体店真实性的审核义务,不仅仅是注册期前的审核,还应不定期回访,从源头上减少营业执照、食品卫生许可证等资料的申请。其次,平台发现应用了商业信息的用户,应该严惩。

成大律师张德志也表示,本案中,外卖平台存在监管不力的问题,平台类似于中介,提供信息牵线搭桥,所以在平台上注册外卖店时,审核程序应该是必须的。既然平台从中赚取平台费,那么相应的,就应该肩负起保证平台上的商家,至少是这些可以表面审核的地方,遵守法律法规的责任。但如果商家提供虚假证照欺骗平台,通过平台审核,这也可能涉嫌伪造公章,严重构成犯罪。

点评:欺骗消费者必须治理

说真的,外卖平台上出现“货不对板”已经不是“新闻”了——看起来光鲜亮丽的外卖店,背后可能是无证肮脏的餐饮“作坊”,厨房环境和食品存放条件非常恶劣,之前也不时曝出这样的情况。

“影子蛋糕店”无疑呈现了另一种“错货”情况:不仅送来的蛋糕与外卖店图片不符,而且店铺名称和证照与留下的实体店地址上的真实商户也不一致,其中涉嫌盗用、伪造工商登记和卫生许可证信息。

如果说赵小品《打工奇遇记》中的饭店经理把用水掺水的二锅头说成是宫玉酒,把萝卜会说成是“群英会”的话,问题主要在于夸张的包装,“影子蛋糕店”的假货、虚价问题更精彩——除了这类中间商,他们欺客逐利的心是真的,什么都不是真的。

新的“中间商”一看就是寄生在外卖平台上,只做线上商业包装。他们接到订单后,直接安排合作生产点就近生产商品或提供服务,被视为平台经济产生的“新业态”。但问题不容小觑:这是把风险转嫁给了客户,也侵犯了盗取信息存储者的权益。顾客出高价,买的却是错误的蛋糕,质量和卫生还难以保证。许多企业不仅执照和许可证被盗,还可能被枪杀,并分担消费纠纷的风险。

更何况,在食品安全领域,没有这种“不对称风险”的空间。塔勒布认为,像“影子蛋糕店”这种只获取利润不承担风险的行为,带来的是权责不匹配的“不对称风险”,这种风险最终会转移到社会,尤其是公众身上。显然,这与保证“餐桌安全”的内在要求是格格不入的。

既然问题很多,作为平台,显然应该承担起应有的主体责任。需要注意的是,那些影子店欺客行为的成功,与平台的失职有直接关系——他们可以用假地址、假证照、假证照蒙混过关,背后是平台真实性审核的疏漏;他们可以接单然后跨千里转单,还可以受益于平台的充值购买广告位等营销工具。

无论如何,平台不能让影子商家作为中间商肆意侵权。互联网的价值在于消除“信息不对称”,降低社会交易成本,而不是一些人利用“信息不畅”,通过欺骗手段攫取不合理的利益。

本期编辑邹珊

推荐阅读

主编:顾万全文字编辑:方盈题图来源:上官图编辑:徐嘉敏

来源:作者:论文何徐立全钟会明