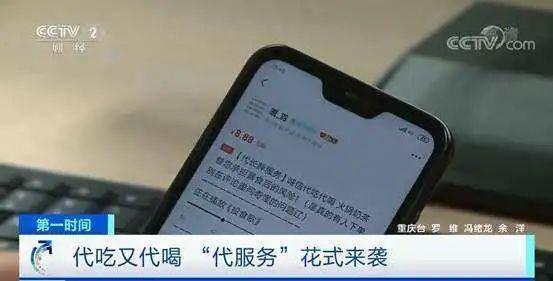

从中国互联网元年到现在,二十八年过去了。没想到在一切都可以“互联网+”的背景下,“替别人吃饭”也能赚钱。

还记得前阵子肯德基和POP MART推出的联名盲盒套餐吗?

(图片来自网络)

这次行动催生了“炒宝宝团”的产业链,包括黄牛和专业代餐。甚至有人花了10494元买了106个套餐!

看到这个新闻,我只能想到《西游记》中的著名场景。

既然自己完成不了,那“卡路里给我,盲盒给你”的“职业替身”就有了施展的舞台。

我以为又是一个短暂的“邪恶”职业。没想到深入了解后发现,人的生命周期可能比互联网公司的还要长。

我们一方面花钱找人代替别人吃喝,一方面代替别人吃喝赚别人的钱。这就是互联网时代当代大学生的神奇现实。

01

重新定义“软的时候不要硬吃”

专业的替代食品不是为这种肯德基盲盒而生的。从2019年开始,这个“新兴职业”开始在大学生中出现。

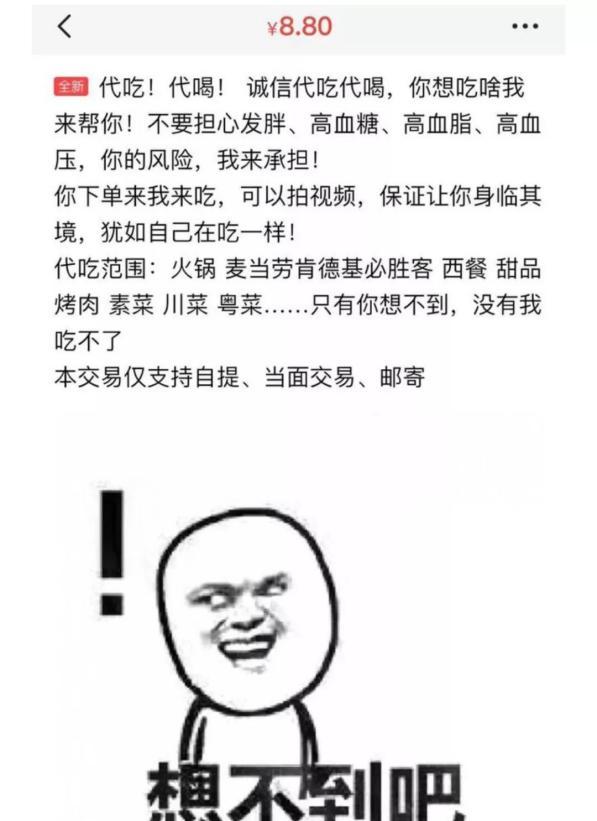

在很多社交平台上,你可以找到很多以吃代喝的信息,价格也不贵。5~20块可以买一个“我请客,你花钱”的服务。

(图片来自网络)

这种服务一般是在同一个城市。订餐者通过快递或外卖的方式将奶茶或其他食物送到代餐者手中。

给吃的人拍一张食物的照片,吃完再拍一张,给你一个“吃完的感觉”。

订餐者和代课者往往是00后大学生。

(图片来自网络)

根据虎嗅的采访报道,以吃代喝可以分为“软吃”和“硬吃”。

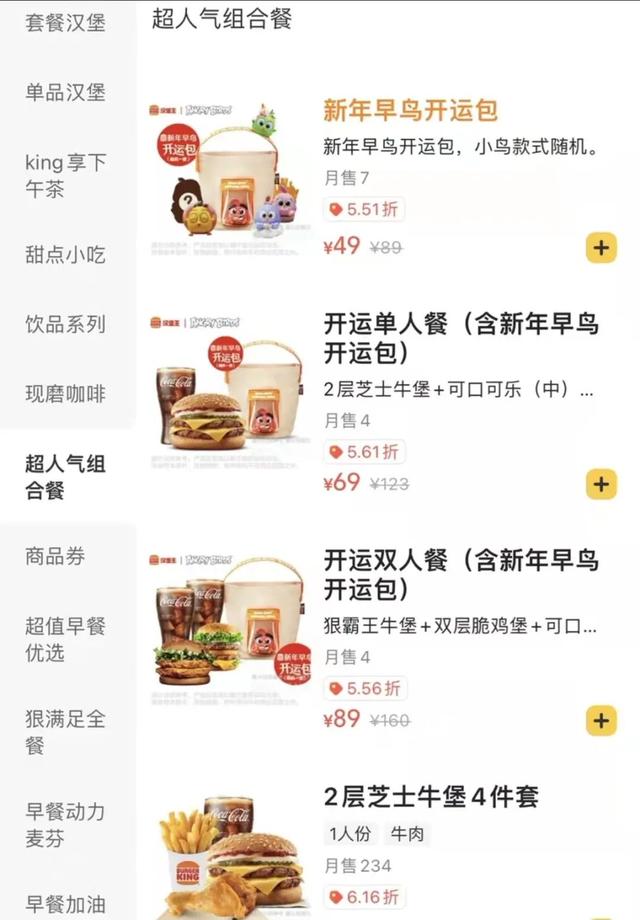

众所周知,像肯德基、麦当劳这样的品牌在推出动漫、游戏等有IP的联动套餐时,一般都是一些食品+礼品,但套餐的价格一般大于食品和礼品的总价值。

所以那些只想要礼物和炸鸡的人觉得贵。

-一个汉堡+中国可乐+免费赠品69元-

(图片来自网络)

“软吃”适用于肯德基盲盒,有“附加赠品”。订餐方只需要礼物,所有的食物都属于代餐者,不需要见面互相快递。

同时还需要分摊“成本”,订餐者出一部分钱,用餐者出一部分钱。

所以在“软吃”的模式下,双方都不会觉得“反而吃的出格”,而是各取所需,让大家都省下一些钱,避免一些食物浪费。

(图片来自网络)

“硬吃”赚的钱更多,但门槛也更高,比如以酒代酒。

据虎嗅采访的一名大二学生透露,他一次能拿到300~500元,平均一个月接3 ~ 5单。

但这项业务需要与精通酒局文化、能提供更多“附加值”的“专业代饮”竞争。

-比如这个“美团小哥”开辟了一个新的专业饮酒服务-

(图片来自网络)

02

“代食”不是为了吃,而是为了快乐

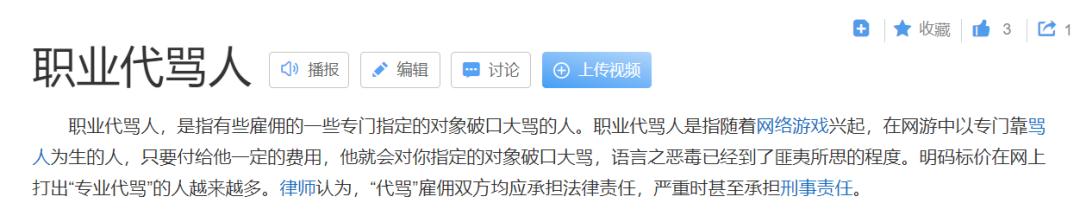

其实“xx一代”系列职业早在十几年前就已经出现了。

2009年,中新。com报道“代网络专业人士骂人”。他们根据《骂人宝典》里的话,提供专门的骂人服务。好的时候,他们每天以100元为单位挣钱,或者在游戏中兑换硬币和宝物。

(图片取自百度百科)

正如“代骂”的出现与游戏、网吧的兴起密切相关一样,“代吃”的出现也与互联网的发展和年轻一代的特点密切相关。

2019年前后,奶茶、盲盒突然火了起来,麦当劳、肯德基等品牌开始与游戏、动漫IP联动,推出针对年轻市场的限量产品,催生了大学生“以食代饮”的生意。

有媒体记者采访过一些从事这个“行业”的同学,发现“代吃代喝”的重点不是吃喝,也不是赚钱,而是一种享受感和体验感。

(图片来自网络)

比如“代喝奶茶”就是这一行的传统业务。有些人爱喝奶茶却知道不健康,就搞代喝奶茶,给自己找一个喝奶茶的合理理由。

有的人把“代餐”当成满足各种客户要求的职业,是为了体验社会,提前为未来的职场生活做准备;

有人在搞“代餐”后服务过十几个客户,发现很多人很享受和她讨论聊天的过程,而不是自己吃饭。

(图片来自网络)

如果说为什么有人在寻找“吃而不喝”,为什么有人在做“吃而不喝”,或许正是因为它满足了一种精神需求。像看吃、播、拆包的视频一样,参与者可以获得特别的体验感。

很多网络名人经济的兴起,包括奶茶、盲盒,正是因为产品本身不重要,产品所能带来的精神享受才是消费者买单的原因。

(图片来自网络)

但是为什么“吃而不喝”的参与者是00后大学生群体,为什么网络名人经济的消费者是年轻一代?

因为这些消费的本质是用“非实体的钱”购买一种“非实体的享受”,伴随着互联网的发展而成长起来的年轻一代对这种东西的接受度是最高的。

去年11月,一项针对全国大学生的就业调查发现,超过60%的00后大学生认为自己毕业10年内会年薪百万。

(图片来自网络)

听起来真的很怀旧。90后的Ben也有毕业后在北京买房的梦想,奋斗了五六年。

但我觉得现在的大学生普遍有“年薪百万很容易”的印象,这或许也说明了在互联网时代,没有“钱”的概念。

[S2/]03

最后一次看《真金白银》是最后一次[/s2/]

淘宝成立于2003年。六年后,网上购物在街上流行起来。虽然不用现金也能买到远方的东西,但还是要用现金买身边的东西。存钱罐里装满了五毛钱和一把钢铲。

-像这样的一角硬币-

(图片来自网络)

2014年春节,过年红包开始“电子化”。腾讯官方数据显示,从除夕到初八,超过800万用户参与了微信的“抢红包”活动,领取红包超过4000万个。

有的银行每天会接待几十个想开通快捷网上支付的客户,就是为了套现微信上的红包。今年以来,许多人的微信钱包里都有了第一张“电子银行卡”。

(图片来自网络)

2016年,央行发函正式在监管层面批准二维码支付。广州市民可以通过APP和微信官方账号刷卡乘坐地铁,金华、杭州等地也可以刷卡乘坐公交,星巴克等部分商家也推出了二维码支付功能。

(图片来自网络)

到了2018年,路边的水果摊、凉面摊都贴上了二维码,大爷大妈们也开始学习扫码支付食物。

基本上从这个时候开始,出门不带手机很难,现金也逐渐消失在现实生活中。

2020年,电视剧里的穷人主角基本绝迹,连实习生都可以一个人住在大城市的大套间里,在浴缸里洗澡,为第二天的工作发愁。

(图片来自网络)

这时候大家基本都忘了什么叫纸币了,“真钱”那段引起了共鸣,直奔热搜。

在一些医院里,仍然有一些项目只能用现金支付,所以一些医院提供了一项特殊的便民服务:用20块“电子货币”换取20块“真货币”。

(图片来自微博@短周迅)

但是人民币“电子化”的后遗症也出现了,网络上的金钱概念开始暂停,好像人均月薪过万。

对金钱观念影响最大的是,2021年,郑爽日薪208万,维雅因逃税被罚13.41亿。

今天,“钱”在账户和新闻里变成了数字,没有花出去的感觉,也没有看新闻的概念。

(图片来自微博截图)

同时,“体验”和“生活方式”也成为商家经常挂在嘴边的口号。

用现金买非实体的“经验”可能还觉得别扭,但用同一个非实体的“账号”买就没负担了。

在某些营销下,那种体验感和生活方式可能比金钱更重要。

这些观念越年轻,就越容易被接受。

(图片来自网络)

一些年纪较大的群体对纸币还是有记忆的,花钱的时候还是会心疼,但是对于00后这样的年轻群体来说,使用纸币的时间可能只有年轻的时候和过年的时候,日常生活中大部分都是电子钱包里的那些数字。

至于10后这一代,有网友调侃他们对纸币的记忆,可能相当于80后对粮票的记忆。

(图片来自网络)

当年轻人自然而然地接受了“金钱”的“虚拟化”,很多发生在他们身上的事情就变得神奇了。

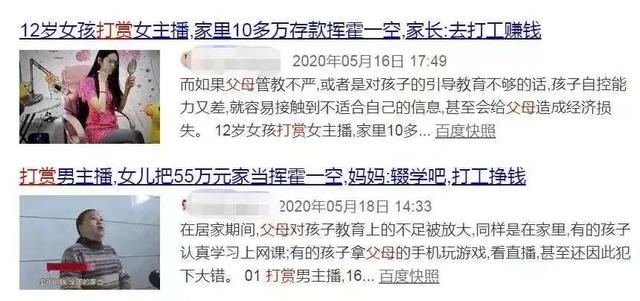

“约六成大学生使用网贷,部分大学生还没毕业就成了‘失败者’”;

“消费降级:大学生月消费控制在一万以内”;

“8岁小学生打赏主播共计8万元,相当于全家一年的收入”。

(图片来自网络)

包括“代餐”,我们把这些现象看做是魔术,因为有些年轻人的金钱观和消费观和我们不一样。

这些事情只能发生在互联网时代,纸币虚拟化,我们都用支付宝和微信钱包里的数字进行交易。

(图片来自网络)

从大学生的“代餐”服务中,我真切感受到了什么是“网络时代”。

也许这就是时代的变化,我当时没感觉到,但回过头来看,我发现它真的改变了我,改变了我的生活,改变了下一代的生活环境。

不仅仅是金钱观和消费观,我觉得还可以在留言区讨论一下:互联网还改变了你的生活哪些方面?

凡事皆有因。也许回答了这个问题,所有神奇的行为和现象都有了答案。

参考数据

江湖青年“靠职业吃饭”

谁在玩“改吃”?真正的“代吃族”多为学生,乐趣在于社交。

微信红包“走红”,引爆2014移动支付年。

“职业代替骂人”成网,新职业收入一天能达到100元。