什么是胡萝卜加大棒

传统教育也好,管理也好,经常用的一个手段是胡萝卜加大棒。胡萝卜是奖励手段,大棒是惩罚手段。我们在很长一段时间的认知中,觉得赏罚分明,赏罚及时,最能激发或抑制人的行为。

千真万确,人类会对这种外力的作用做出精确的反应:老板承诺加薪,员工工作更努力;父母承诺考高分有奖励,孩子会学习更长时间。反之,老板有可能扣钱,做事时更小心;学差了要挨揍,那平时学习得用心。这是有奖励和惩罚的外力下,行为主体的运行机制与特点。

实验发现的真相

可是,在没有以上这种外力的诱因时,有的行为主体仍然可以高效高质的完成学习工作,并长时间维持这种学习工作的热情,这是什么原因呢?

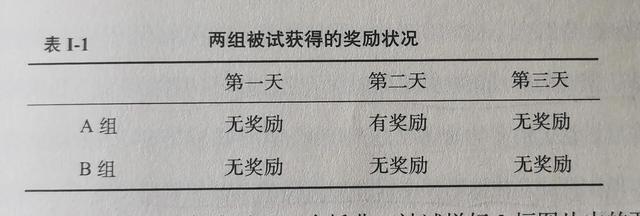

有心理学家用俄罗斯方块的游戏实验来寻求原因:把被试分为A组和B组,每个被试每天参加1小时的实验,连续三天。试验时A组涉及奖励的变化,而B组一直不设奖励,如下表:

在试验的第一天,A组和B组并没有表现出差别,都觉得游戏有点意思。

第二天,A组由于每成功拼好一幅图就有奖励,明显对游戏更感兴趣更努力,B组表现和第一天一样。

第三天又变成了第一天一样,两组都没有奖励。从来没有奖励的B组在游戏上专注的时间更长了,而A组专注的时间和兴趣度都明显降低。

不仅俄罗斯方块的游戏如此,猴子解开装置的试验,幼童创造性绘画等等多个试验的结果也如此。

于是,心理学家揭示出人类行为运作的规律与普通人深信不疑的规律相反:奖励只能带来短期的爆发与激励,其效果会逐渐消失,最糟糕的是它降低了人们继续某项工作的长期积极性———奖励是有副作用的———短期运行良好以致于掩盖了长期的缺陷。

大棒的惩罚原理和胡萝卜奖励一样,起到的效果都是短期的。寻求奖励,避免惩罚的手段对机械性重复工作可能有效果,但对于创造性活动学习却起到相反的作用。

人类更高级的驱动力

人类有比胡萝卜加大棒更高级的驱动力————以乐为本的内在动机。这是在参与活动与学习中创作的挑战,获得成功时的自我价值的实现。尤其在创作活动中人们获得的“最兴奋”“最令人满意的”“心流体验”。这种体验将成为激励人们去做某事的一种长期动力,发挥的力量

与持久性远远超越胡萝卜加大棒。

俄罗斯方块游戏的B组在前两天的活动中体验到的成功的兴奋感,也是一种内在的快乐心流体验,激励他们第三天的活动中更专注。而A组的奖励却掩盖了这种心流体验,使得专注力在奖励上,没有了奖励,自然也没有了兴趣与专注。

马克吐温因此在《汤姆索亚历险记》中提炼出了一条重要的原则:所谓“工作”就是给人奖励,这个人被迫要干的事,而“玩”就是一个人没有义务而自愿干的事。奖励有时候很奇怪,就像对人施了魔法,把有意思的工作变成了苦工,把游戏变成了工作。聪明绝伦的汤姆索亚知道这个道理,他摒弃用物质奖励的方法去诱惑小伙伴,而是想尽办法把刷墙说成一个难以到手的特权,非常高级难得的游戏,成功的激起了小朋友们内在驱动力,从而自愿为他工作。

“必须强迫他们,控制他们,用惩罚威胁他们,才能让他们努力工作和学习”“相信他们,他们都善于创造,让他们对工作和玩乐一样自然,只要情况允许,他们会主动寻求成就感与责任感”,在管理与教育中,这两种截然相反的观点,你选择支持谁?