作者 | 聚雅斋邮社(孔网店铺:聚雅斋邮社的书摊)

来源 | 孔夫子旧书网APP动态

80-90年代那会儿,集邮的年轻人还是很多的。当时各大高校甚至中小学校都有集邮组织,办刊物、做信封、刻纪念戳,乐此不疲。可如今,这些组织大多烟消云散,幸存者寥寥无几。再看看邮票发行时候的排队场面,清一色的老年人,年轻人似乎从集邮团体里彻底消失了。很多人对此痛心疾首,进而大力宣扬青少年集邮,竭尽全力拉拢年轻人进入集邮队伍。可是这么做又有多大用处呢?在“专家呼吁青少年集邮”的新闻底下,网友们纷纷评论“青少年呼吁专家收集手办”……

真正的热爱都是发自心里的。强掰,作用不大。

有人认为是因为邮票在日常生活中用不到了,才导致年轻人不再热爱集邮。这个观点有一定的道理,但并非根本原因。现在微信支付宝流行,年轻人几乎用不到现金了,可是收藏钱币的年轻人可不在少数;现在有了手机,年轻人听收音机的少了,可是收藏老电子产品的年轻人可不在少数;现在微信QQ联系方便了,明信片用途小了,可是互寄、收藏明信片的年轻人也不在少数,人数比集邮的年轻人多的多……

还有人认为是年轻人不热爱历史文化了,才导致年轻人不再热爱集邮,这一点更是无稽之谈。现在的年轻人,捧火了各大博物馆,还把汉服、古风歌曲发扬光大。这一代年轻人伴随着日益增长的综合国力,在文化上比以往更自信,对历史文化爱的也比以往深沉。

年轻人不再集邮,其实代表着年轻人的收藏观念与以往已经大不相同,这届年轻人收藏更看重“意义”,而非传统集邮类收藏中的“涨知识”。

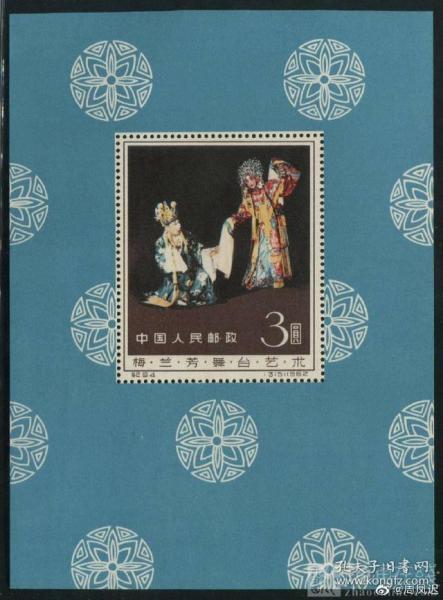

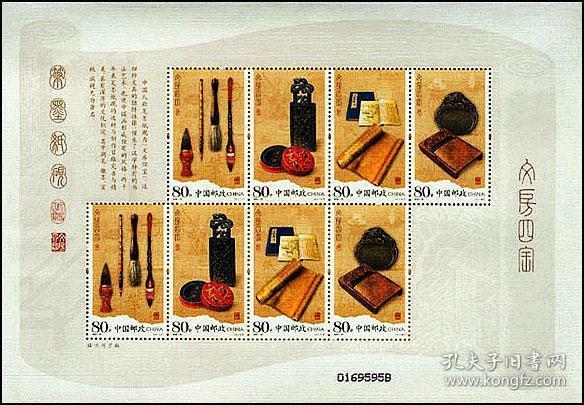

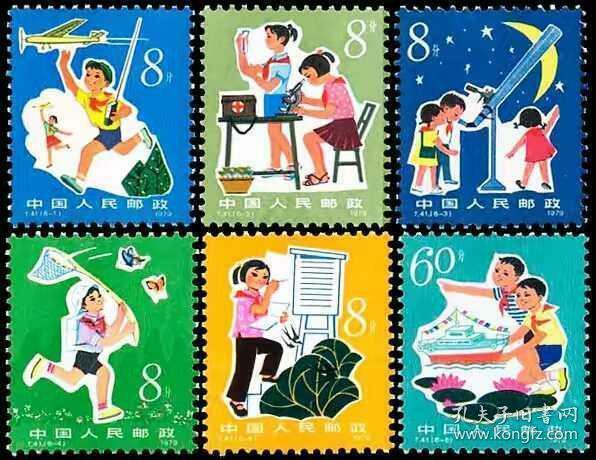

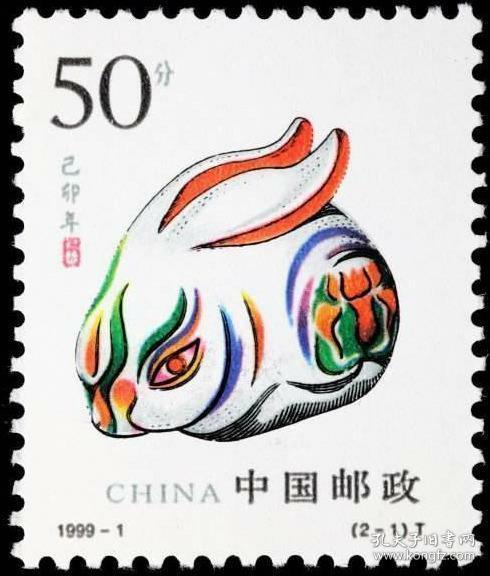

传统集邮类收藏的模式,是“涨知识”的模式,在物资匮乏的年代,这一点吸引了很多当时的年轻人。那时候没有手机,也没有百度,获取知识的渠道是有限的,集邮能带给爱好者们丰富的知识来源。他们可以在邮票中认识到各种花卉、动物、名人、历史事件……这也催生了当时的“专题”收藏模式,即专门收藏某一图案题材的藏品,例如有的人专门收集各种花卉图案的邮票,有人专门收集各种汽车图案的邮票,之后大家一起交流,办个展览,互相学习涨知识。当时不仅邮票,很多与集邮类似的收藏门类都是一样的收藏模式,例如烟标、火花、门票、站台票、电话卡……

可到了现在的年轻人这里,时代已经不是那个物资匮乏的时代了。现在获取知识不再是渠道匮乏,而是信息爆炸,有获取不完的知识。想知道什么直接百度一下就可以了,在公众号、微博和头条等平台永远有看不完的新信息,这个时候传统集邮类收藏模式已经对年轻人不再有吸引力了。

对年轻人有吸引力的,不再是“涨知识”,而是“意义”。

什么是“意义”?

最常见的是“个人”的纪念意义,代表着我曾来过、我曾做过。例如明信片为什么依旧火爆,就是因为从遥远的地方寄出明信片意味着自己曾经到过这里,有特殊的纪念意义;新铁路开通首日的车票永远是抢手的,因为这样的一张车票意味着自己曾经见证了一条铁路的开通,见证了历史;还有公共交通爱好者每去一个城市都要办一张当地的公交卡,代表着自己来过……这样的藏品,在当事人眼里,是珍贵如“猴票”都无法替代的。

还有历史意义。例如之所以收藏古钱币的年轻人越来越多,是因为一枚小小的钱币可以见证历史,这一枚枚古钱币就是接触那段历史的方式;收藏老照片的年轻人也不少,因为某一张照片的出现可能就解开了一段历史的疑云;当然还有笔者收藏的老车票,也是公共交通历史发展的见证者。

最后就是美学意义与粉丝意义的叠加。星巴克卡和星巴克杯子火了,主要是因为设计师水平足够高,加上星巴克爱好者的热爱,成就了一众收藏群体;洛天依的公交卡火了,主要是粉丝群体的追捧,“买老婆回家”带来的火爆;其他的各类模型、手办、周边更不用说,都是广受年轻人喜爱的。

综上所述,无论何种藏品,想要受到年轻人喜爱,就要符合年轻人的收藏思路。如今越来越多的藏品进入到年轻人的视野之中,收藏门类再也不是邮票一家独大了。这是时代发展的必然结果,也是一件好事。过去的收藏爱好者们都扎堆研究邮票,经常一件事儿来回说好几遍。现在各式各样的藏品都有了收藏爱好者研究,相信不久的将来会有不少有趣的文章、新书问世,给我们讲述一段段从藏品里研究出来的尘封历史吧!