图片源自网络

文 | 影中纪实

编辑 | 影中纪实

前言1949年一对中国夫妇在印尼经商时,偶然收养了一个弃婴。

令人感到惊喜的是,这个弃婴在长大成人后,不仅成为了美国一集团的主席,而且一直在为中国的发展做出自己的贡献。

这个人是谁?他为中国又做了什么?

熊如淡和黄凤娇是我国广州梅州的一对寻常夫妻。

20世纪40年代,他们夫妻二人听说,当下好多人选择去往印尼,虽然赚得不多,但至少能够安稳生活。

熊如淡夫妇商议过后,便也随着大潮收拾行李、背井离乡,由广州来到印尼讨生活。

在印尼打了不少零工后,黄凤娇夫妻俩总算是在当地安定下来。

最终,他们拿出积蓄开了一家小小的面包店。

熊如淡夫妻二人

每天面包店里的工作,总是异常忙碌。

黄凤娇会在每天一早,做好喷香的面包以及烧麦一类的中式糕点,而熊如淡则负责将妻子做好的糕点装进竹筐,背着这些竹筐走街串巷地进行售卖。

虽然生活偶有困难,但好在夫妻俩总能相互扶持、彼此理解,日子也过得有声有色。

然而随着时间的流逝,有一件事儿却成了夫妻俩的心病!

印尼华人制成的糕点

当下夫妻俩温饱是不成问题了,但就是一直没能怀上孩子,这让非常喜欢孩子的黄凤娇很是遗憾。

熊如淡知道妻子的心事,在一天夜晚,他搂着妻子说:

“我们领养一个孩子吧,无论男女,他就是我们的孩子。”

黄凤娇听到丈夫这样说,随即流下了感动的泪水,点头答应了丈夫的想法。

夫妻俩的行动属实算得上迅速。

在短短几年的时间内,夫妻俩就相继收养了三个孩子,他们给这些弃婴提供了一个温暖的家。

熊如淡一家人

而到了1949年,熊如谈夫妻俩再度来到印尼当地的一家孤儿院。

在收养了三个孩子过后,他们有了收养第四个小孩的想法。

然而此时的夫妻二人尚且不知,一段奇缘正在缓缓铺陈开来!

在孤儿院内的一众小孩中,黄凤娇一眼就看到了,那个独自缩在角落里的小男孩。

这个小男孩有着宽大的额头、深邃的眼眸以及高挺的鼻梁,看起来和具有纯正印尼血统的孩子并不相像,更像是欧洲人。

夫妻二人向孤儿院的工作人员打听后才知道,这个小男孩身上同时具有荷兰血统和印尼血统,是个实打实的混血儿。

当下印尼的孤儿院(图片源自网络)

两年前,这个刚出生不久的混血儿,被父母扔在了孤儿院门口。

当时的他身上只裹着一层烂布,差点儿就要活不下来。

听到男孩此前经历的黄凤娇,眼泪已经在眼眶中忍不住打转。

她轻轻蹲在男孩的面前,指着丈夫开口问他:

“你愿意和我们在一起生活吗?我们家里还有三个哥哥,他们会陪着你一起玩耍,大家会好好地照顾你!”

小男孩一下子就被黄凤娇温暖的笑容融化了,他连连点头,答应跟黄凤娇回家。

熊如淡也十分喜欢这个看起来有些腼腆的孩子。

夫妻二人很快就走完了所有的领养手续,带着这个孩子回到了家中。

图片源自网络

02.“我是中国人!”在将男孩领回家后,夫妻二人给这个孩子起了一个中文名字,叫做熊德龙。

在黄凤娇夫妇的悉心照顾下,熊德龙很快就融入了这个新家庭,变成了家中的“团宠”。

夫妻二人不仅将熊德龙的衣食住行照顾得十分妥当,还教熊德龙讲中国话,时常给他讲中国的历史故事。

在父母的熏陶下,熊德龙在成长的初期阶段,就接受到了完整的中式教育,甚至他还在父母的教导下,学到了不少古文诗歌。

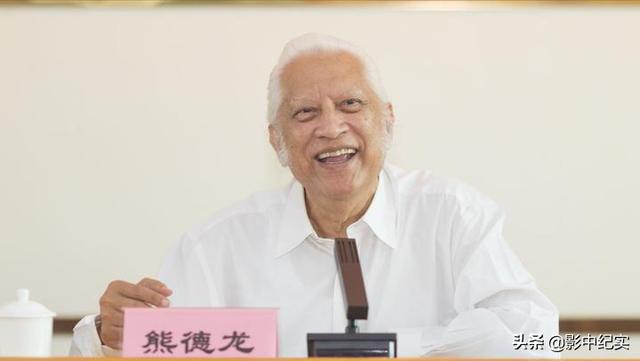

纵然现在的熊德龙已经是白发苍苍的老者了,但他还能背出《增广贤文》中的不少段落。

每每背诵古文时,熊德龙总会笑着说:“这是童年留下的印记。”

熊德龙

为了让熊德龙尽快融入中国家庭独有的文化氛围,黄凤娇夫妻俩还专门将他送到了印尼当地的华人学校,接受正规的汉语教育。

然而让夫妻俩没想到的是,熊德龙刚上了两天学,就哭着回来说不要再去上学了。

黄凤娇一问才知道,原来熊德龙的华人同学们,因为熊德龙的长相,对他进行了嘲讽和孤立,甚至有一个小孩还拿石头砸他,边砸边说:

“你长得和你爸妈一点都不像,根本就不是中国人,你是野种!”

听到儿子在学校受到的种种委屈,黄凤娇感到心疼又愤怒。她抱着熊德龙,温柔地对他说:

“你是我十月怀胎生下来的宝贝,你就是中国人!”

随即黄凤娇又带着熊德龙,挨家挨户地找到欺负他的同学家里。

她向这些孩子郑重声明,熊德龙就是自己的亲生儿子,并且一样都是中国人,要求这些孩子跟熊德龙郑重道歉。

在熊德龙的一生中,这件事对他而言是最难以忘怀的!

对他而言,是中国父母给了他一个温暖的家,而且还给予了他中国人的身份,让本是弃婴的他最终拥有了归属感!

正是因为母亲黄凤娇的话,熊德龙无论走到哪里,无论去做什么,都会拍着胸脯骄傲地跟旁人说:“我是中国人!”

在熊德龙心里,中国就是他难以割舍的故土,对他而言有着重要的意义。

熊德龙

随着熊德龙一天天长大,他逐渐有了想回到中国看一看的想法。

而他第一次听到“梅州”这个字眼,也是从母亲黄凤娇的嘴里听到的。

那是在20世纪60年代的一天,熊德龙跟着母亲来到了印尼的一处当铺,他亲眼看着母亲将手腕上带了好久的金手镯取了下来,将它换成了几张钞票。

熊德龙的心里突然升起了一丝心疼,他知道家里面包店的经济状况出现了问题。

但他想不通为何母亲要把自己最爱的镯子当掉换钱。

老式当铺

“把这镯子当了,我就能给你远在中国的外婆寄钱过去了!”

黄凤娇看出了熊德龙的情绪低落,摇摇他的小手跟他解释。

熊德龙一听见“外婆”这个词,眼中瞬间焕发了光芒,他懂得外婆就是妈妈的妈妈,然而他却从来没见过自己这位外婆。

熊德龙好奇地问道:“外婆现在在哪里呢?”

“广东梅州啊,那是我的故乡,”黄凤娇一边牵着熊德龙往回走,一边跟他说,

“人啊,什么都可以忘,但就是不能忘记自己的故乡,那是我们的根啊!”

听到母亲这样说,熊德龙心中想要回到中国看一看的想法就更强烈了。

然而令他没有想到的是,此后的他不仅成功踏上了“故土”,而且还用一生的时间为中国做出了相当大的贡献!

广东梅州(图片源自网络)

03.蓬勃发展的事业等到熊德龙长到16岁的时候,黄凤娇夫妻二人经营的面包店出现了经济问题,为了补贴家用,熊德龙决定辍学打工。

一开始,他选择到一家海绵厂里做工人。

然而在摸透海绵厂里的生产流程后,熊德龙就深切体会到了工厂老板对于工人们的压迫。

工人们每天干最累的活,却只能得到微薄的薪水,这在熊德龙眼里就是极其不合理的现象。

于是,在海绵厂工作了两年的熊德龙想要自己做老板,此时他已经弄清了海绵厂的所有运行机制。

他决定用全部的积蓄,开一家属于自己的海绵厂。

然而还没等熊德龙的海绵厂走上正轨,一场大火就将他新开办的海绵厂烧得一干二净。

图片源自网络

悲惨的现实让熊德龙几欲崩溃,他望着废墟只想放声大哭。

然而在熊德龙创业失败的时候,黄凤娇夫妻二人却依旧支持儿子的创业梦想!

他们瞒着熊德龙,卖掉了经营多年的面包店,甚至还将自己的房子进行出售。在此基础上,他们二人还向远在中国的亲戚朋友写信求助,最终为儿子筹集到了18万元的二度创业资金。

当看到父母将18万元交到自己手里时,熊德龙连连推拒,他不愿意看到母亲为了自己,连一个可以落脚的地方都没有!

此时黄凤娇却告诉他:

“失败不可怕,可怕的是失去重头再来的勇气。妈妈相信你,一定可以实现自己的梦想。”

得到了父母的支持和鼓励,熊德龙很快振作起来。

他盖了新的厂房,请了工人,海绵厂就这样一步步地运作起来。

最困难的时候,熊德龙一家人就只能挤在厂房的角落里,生活工作都在一处。

然而纵然在这么困难的境况下,黄凤娇夫妇从来不向儿子抱怨,只是全身心地支持熊德龙办厂打拼。

令人感到幸运的是,命运最终给予了熊德龙丰厚的馈赠!

第二次建立起来的海绵厂,在熊德龙的用心经营下,很快为他挣下了人生中的第一桶金。

而熊德龙本身也是一个极具商业头脑的人,他没有将事业局限在海绵厂这一个行业领域中,而是将挣到的钱放进了不同的篮子。

很快,熊德龙的生意就遍布餐饮、金融、房地产等各项商业领域,属于熊德龙的商业帝国就此建立起来,他也由此跻身于印尼的顶流富豪之列。

然而在挣到如此多的财富之后,熊德龙最想做的事情,还是回到故乡梅州去看一看。

1978年,熊德龙第一次回到“故乡”梅州,当他踏上中国土地的那一刹那,心中就涌现出了一种莫名的感到和心安。

而这次不同寻常的“故土之旅”,还让熊德龙见到了素未谋面的外婆。

此时黄凤娇的母亲已经是一位九十岁高龄的老太太了,在见到熊德龙的那一刻,她直接将熊德龙搂进了怀里,嘴里不住地感叹道:

“我的孙子可算是回来了!”

熊德龙去到梅州

被亲人紧紧拥住的熊德龙,此时再次感受到了来自“故土”亲人的温暖,决定来访时存在的紧张和尴尬瞬间被温暖冲散。

故土的美好以及亲人的温暖使得熊德龙再次认定,中国就是他的归属之地!

他虽然并不在这里出生,然而此后的根却深植于这片土地。

纵使他长着与华人并不相像的面貌,但他心中跳动着的,永远是一颗真诚且热烈的中国心!

熊德龙在踏上“故土”的那一刻,就已然下定决心要为中国贡献自己的力量。

熊德龙先是为家乡梅州的公益事业先后捐赠了数千万人民币,而后又在当地出资建设了六座大桥。

除了在梅州出钱出力以外,在上世纪八九十年代,熊德龙还自己出资,将中国的三千多名干部输送到国外去进行培训,而这些干部也在回国后为中国的经济建设做出了突出贡献。

为了带动我国贫困地区的经济发展,熊德龙还去到我国西部偏远地区进行实地考察,为云南、贵州等8个省份筹划经济发展的各项事宜。

贵州省的第一家外资企业就是在他的投资下建立起来的。

每当记者不怀好意地问熊德龙,在中国投资建厂挣了多少钱时,熊德龙总会严肃地对媒体说:

“我在中国投资并不是为了挣钱,只是为了实现父母的心愿,帮助中国贫困的地区富起来。”

除了对中国的经济发展做出突出贡献,在文化输出方面,作为华侨的熊德龙也一直在向外宣扬中国的正能量事迹,维护中国形象!

1993年,熊德龙斥资600万美元,收购了原由李亚频夫妇在美国创办的《国际日报》。

在当时这份报纸已经深受打压、濒临破产,这笔交易在所有人看来都是赔本买卖,不少人都笑话熊德龙的这一决定。

然而熊德龙却深知《国际日报》的重要意义。

图片源自网络

当时的美国人在《国际日报》上对中国刻意丑化及抹黑,而熊德龙收购这份报纸就是为了避免这种情况的再度发生!

2001年,他斥巨资创办了《国际日报》印尼版,将该报的影响力扩展到了大洋彼端。现《国际日报》已发展为旗下拥有12报2刊的报业集团。

熊德龙作为该报业集团的主席,已将旗下的所有刊物,变成了海外读者了解中国的重要窗口,展现了新时代中国的昂扬面貌。

除了上述提及的种种事件,熊德龙对于中国的痴爱还体现在各个方面:

1995年10月1日,熊德龙亲自组织数万华侨庆祝国庆节,使得五星红旗在美国上空冉冉升起。

2020年新冠疫情肆虐之时,熊德龙将10万只口罩、10万副手套,还有温度计、洗手液等防疫物品直接发往广州。

时至今日,熊德龙的产业已经遍布全球,他的名下拥有美国大新银行、好莱坞大都会酒店、新加披国际金叶烟草公司等数十家大公司,而他对中国在数十年间的捐款也达到了上亿元。

纵使熊德龙此时已经是一位苍苍老者,但他仍然对于中国的发展状况牵挂于心。但凡是他能够伸出手帮一把的地方,他都不吝金钱、不留余力,甚至不求回报。

经常有人问他为什么要这样做?

而他总是回答:“我只是想用自己的力量,为中国做贡献。”

虽然熊德龙没有中国人的血统,中国也并非是他的故乡,但他所做出的的举动,着实证明了他有着一颗赤诚的“中国心”。

而熊德龙与中国产生的一切情缘,都源于黄凤娇夫妻当年收养他的善举。

正是因为这对中国夫妇由心底里流淌出来的善意和爱,这才使得熊德龙能够在这个偌大的人世间,有了存活下来的可能。

也正是因为黄凤娇夫妇对于熊德龙的悉心教导,这才使得长大之后的熊德龙,能够为家庭和中国做出如此巨大的贡献。

熊德龙此生为中国所做出的贡献,都是对于黄凤娇夫妇善举的回礼。

文至最后,还是想向熊德龙老先生致以诚挚的敬意!

相比于一心只贪图捞钱享乐,丝毫不顾及人民利益的部分商人而言,熊德龙老先生赤城的爱国之心显得是多么珍贵!

纵使熊老身体中流淌着的并非是中国血脉,然而在优秀中华文明熏陶之下成长起来的熊老,胸腔中跳动着的,永远是一颗真诚炽热的中国心!

时至今日,熊老还在以自身行动告诉我们大家,永远要热爱自己的国家,永远不能忘却自己的故土!

这是他时刻铭记在心里的话语,更是我们需要铭记在心中的话语!

希望我们每个人,也能拥有如熊老一般的拳拳爱国之心!

往期好文推荐: