东南大学:咱俩合并之后叫什么名?

南京大学:各出一个字,就是“南京大学”吧。

这是网上流传的一个张雪峰老师的视频段子。

虽然这算是一段趣闻,但之所以有这样的趣闻,其实背后还是有渊源的,这两所高校都是由原来的国立中央大学演变而来。

近些年,关于国立中央大学的“网络热议”还真不少,有的人说这所学校在1948年的时候曾经位列亚洲第一,还有人说当时世界排名第49,经过仔细查证,均无权威出处。

1928年国立中央大学

更有好事者就“网络热议”所指出的“普林斯顿大学的世界大学排名”,直接询问了美国普林斯顿大学官方Twitter。

得到的回答是:对不起,没发布过。

看来,这只不过是个别人为了吸引眼球制造的噱头。今天,我们就一起看看这所大学的前世今生。

一、我国什么时候开始有高等教育?

研究问题,既要解剖麻雀,又应了解全局,在全局中看一点才能更清晰。

在梳理国立中央大学的前世今生之前,我们先来简单回顾一下我国高等教育的发展历程。

我国高等教育的历史比较久远,最早的高等教育可以追溯到西周的官学。到了东周时期,诸侯割据、天下大乱,私学逐渐兴起,形成了百家争鸣的局面,最有名的当属孔子、孟子等人。

到了汉武帝时期,通过“罢黜百家、独尊儒术”,建立了太学。太学就相当于现在的大学,革命先驱蔡和森十六岁才上小学,因年纪大被同学笑称为“太学生”。太学在封建社会长期存在,主要是为封建帝王培养高级管理人才。

到了唐宋之际,书院开始兴起,北宋四大书院至今仍是旅游胜地。书院培养人才的目的不是做官,而是做人、做事、做学问。

到了十九世纪六十年代,我们的高等教育逐步与世界并轨,洋务运动催生了京师同文馆,戊戌变法仅存的硕果就是京师大学堂,大学堂后来则发展演变成了北大和北师大。

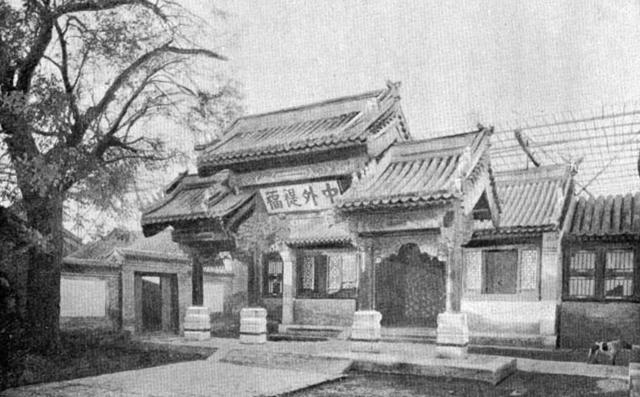

京师同文馆

最初的近代高等教育注重教授实用科学、培养实用人才,发展到民国时期,开始出现综合性大学,比如北大、清华等。

北大在蔡元培任校长期间得到长足发展,当时的北大实行教授治校,陈独秀、李大钊、胡适等诸多名家都在此任教,师生的思想非常活跃。

到了1949年,我国的高校达到了200多所,但办学形式和教学质量并不一致,既有公立高校,还有私立高校,也有外国的教会高校。

新中国成立后,我们对高校进行了继承、改造和发展,根据形势任务的需要,新建了一批新型高校。

1999年高校扩招,距离现在的时间比较短,我们很多人是有切身感受的。三年后,高校在校生已经是1998年的两倍多。

截至去年,我国共有高校2738所,在校生总数4000多万,高等教育真正走进了寻常百姓家。

二、国立中央大学是如何发展壮大的?

在高校的发展演变过程中,国立中央大学具有一定的代表性,因为这所学校历史悠久、人文璀璨,透过这所高校可以更具体地触摸我国高等教育发展的脉搏。

1902年,两江总督张之洞,按照光绪皇帝的要求兴办学校。两年后,学校建成,因他管辖江苏、安徽(又称江南省)、江西三省,所以定名三江师范学堂,后来又改称两江。

张之洞

三江师范在建校之初,规模并不大,只有10多位老师、70多名学生,校长则长时间由李瑞清担任。

李瑞清不仅是校长,还是省提学使,相当于省教育厅长。他非常热爱教育事业,不仅从事校长的管理工作,还亲自教授图画课,经常与师生交流。

1912年,随着清朝的灭亡,两江优级师范学堂也停办了。直到1915年,江谦修缮昔日校舍,筹办了南京高等师范学校,简称南高。南高秉承了李瑞清的八字校训。

在此基础上,招贤举士、增学科、设立新系部,培养了大批优秀人才,赢得了与北大并称的美誉。

校训

1919年,留美博士郭秉文接任南高校长,他向北洋政府教育部提出了建立国立南京大学的建议。建议虽被采纳,但校名则定为国立东南大学。这或许可以看作是南京大学与东南大学之间,最早的校名之争吧。

其实叫什么名倒也无所谓,我们更应关注的是师范类大学。张之洞建校之初是全国近代高等教育发起之时,最需要的就是教师,因此当时的很多学校都是师范院校。到了五四运动时期,已经亟需建设一批高标准的综合性大学,所以郭秉文的提议是符合时宜的。

1921年,东南大学成立了,但同时南高也还在。两所学校共用一个校园、一个校长,并存了三年之后,南高并入东南大学。

当时,郭校长身兼世界教育会副会长、亚洲分会会长的职务,是个名人。因此,南高、东南大学迎来了很多知名学者的到访,美国教育泰斗杜威、英国大哲学家罗素、国内著名学者梁启超、印度大文豪泰戈尔等先后到校演讲,郭秉文还聘请了大量留美学生到校任教。

1921年东南大学全体学生合影

郭秉文主张学术自由、学生自治,认为教育不应卷入政治、政治不应干预教育。孙中山邀请他参加革命,他也没有同意。

1927年,在大革命浪潮席卷下,北伐军攻占南京。当时对北伐军占领城市的高等教育进行了整合,都冠以“中山大学”之名,以纪念孙中山先生。

东南大学等9所高校合并后,成为国立第四中山大学,后又改为江苏大学、国立中央大学。分分合合本是常事,通过这次合并,使国立中央大学的软硬件建设和综合实力有了较大的提升。

在国民党统治时期,该校走过了21年的风雨,罗家伦是任期最长的一位校长。而在此之前,他是清华大学的首任校长。

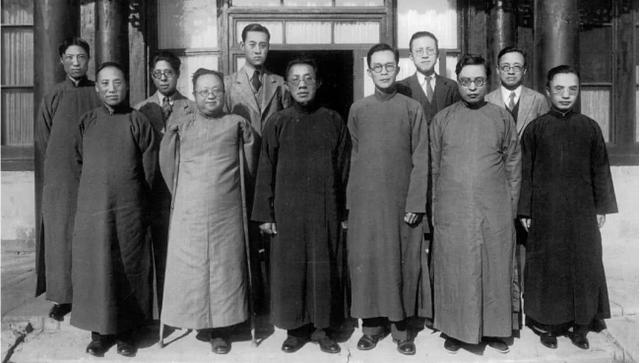

左三开始:罗家伦、梅贻琦、冯友兰、朱自清

罗家伦特别重视教师选聘工作,聘任了施士元、胡焕庸、徐悲鸿、张大千等人到校任教。罗家伦还积极建设新校区,原校址所在的四牌楼是南京主城区,车水马龙,新校址位于近郊石子岗,山川环绕。

但突如其来的卢沟桥事变,改变了原来的建校和搬迁计划。面对日军的轰炸,罗家伦坚持与学校共存亡。罗家伦说,敌人无法炸毁我们的意志!无法炸毁我们的建设经验!

但时局已定,教育部只能决定国立中央大学西迁重庆,师生们在搬迁的时候把能带走的东西都带走了。日军占领学校后,利用校舍建成了陆军医院。而1937年11月,国立中央大学便在重庆沙坪坝正式开学了。

虽然时局艰难,但师生一直坚持学习。毛泽东在重庆谈判之余,还曾到国立中央大学探望老同学熊子容教授。在校师生听说后,争先恐后地来一睹真容。

中央大学重庆沙坪坝旧址

1946年,国立中央大学迁回到了阔别9年的南京。在国统区统治土崩瓦解之时,师生的境遇非常困难,但是大家奋起反抗,对国民党反动统治给予了沉重打击。在南京失守已成定局的情况下,在校师生坚决抵制国民党的南迁计划,保住了珍贵的教育资源,终于迎来了南京解放。

三、南京大学取得了哪些新发展?

南京解放后,刘伯承派人接管了国立中央大学。

随后,对国立中央大学进行了调整改造,主要是取消训导制,加强思想政治教育,确立新的办学宗旨。

学校调整了招生计划,优待革命军人和工农子弟入学,努力为国家培养急需的建设人才。

1949年计划招生2000人,由于江南、西南的解放战争和剿匪战争还没有结束,实际入学不足1000人。

刘伯承

1949年8月,学校更名为国立南京大学。

这个做法符合国际惯例,比如柏林大学在柏林,莫斯科大学在莫斯科,牛津大学在牛津镇,剑桥大学在剑桥镇。地名虽然也有变化,但相对于其他因素来讲,还是比较固定的。

建国后,召开了国立南京大学成立庆祝大会,华东军区司令员陈毅等人向学校赠送了一面锦旗。第二年,按照统一要求将国立、省立、市立字样全部去掉,国立南京大学直接称为南京大学。

与此同时,国家对全国的高等教育进行了综合分析和通盘考虑。当时,我国高等教育面临的主要问题是区域分布不均衡、师资力量分散、学科设置庞杂、毕业生不能适应国家工业建设需要。

为此,我们学习借鉴苏联的高等教育模式,确定了高等教育为国家服务、对工农开放的思路,转变以往抽象、广博的高等教育模式,大力发展具体、专业的高等教育。

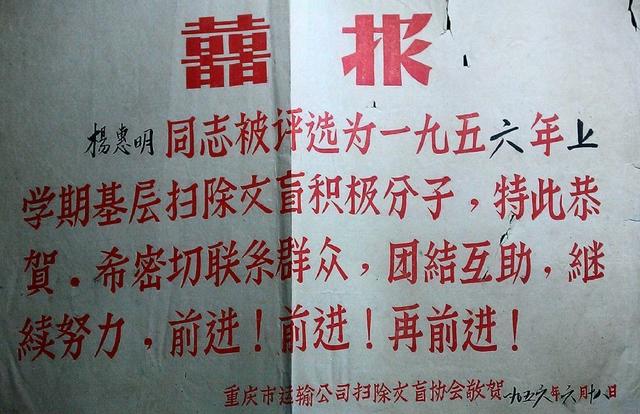

新中国刚成立的时候,全国五亿多人口中百分之八十是文盲,知识分子只占总人口的0.37%。扫除文盲,培养经济建设所需要的实用人才,是当时的迫切任务。为此,发展师范院校、增加工业院校,成为高等教育改革的主攻方向。

扫盲

经过1949年到1957年的改革调整,我国师范院校激增,从12所变为55所,工业院校快速发展,从18所变为28所。这些院校是从哪里来的呢?

主要是从综合大学中分出来的,因为当时新中国百废待兴,还没有足够的能力在短时间内新建大量高校。只能从综合大学的相关院系中调整,也正是在这段时间,综合大学的数量从45所减到了17所。

而且,在院系调整的过程中,进一步明确了每个大行政区至少要有1所综合大学,最多不能超过4所综合大学。华东区按照上限保留了4所综合大学,分别是上海的复旦大学、济南的山东大学、厦门大学和南京大学。

南京大学

在1952年的全国高校院系调整中,南京大学的7个学院被重新组合。以南京大学和金陵大学的文、理学院为主,加上复旦、同济、浙大等7所高校的外文、天文、地理等组系,合并组建了新的南京大学。

与此同时,原南京大学的其他学院通过独立、合并等方式,组建和参与组建了其他几所高校。经过发展演变,到现在分别是东南大学、河海大学、南京师范、南京农大、南京林大。

由此可见,当初的国立中央大学之所以优秀,是合并了其他学校的结果。后来的南京大学虽然分出一些学院,但同时也吸纳了其他优质高校的相关组系。高校是为国民经济发展服务的,在全国大调整时,不应太计较一所学校的得失。

改革开放以来,南京大学得到了长足发展,先后成为“211工程”重点支持大学、“985工程”首批重点建设大学,入选了一流大学、一流学科名单。现在的南京大学已经拥有31个院系,在校生38000余人。而在国民政府统治的21年时间里,国立中央大学总共才培养出9000多名毕业生。

南京大学毕业典礼

纵观南京大学的发展历程,我们可以看到高等教育是如何从贵族化向平民化转变的。教育改变了无数学子的命运,知识和科技为新中国的振兴发展提供了强大的动力。

现如今,学习的门槛越来越低,但成为大师的难度越来越大,这不是大学的质量下降,而是因为原始资料已经不具排他性,知识获取的成本越来越低了。在开放包容的学术环境中,都应调整好自己的心态和定位。