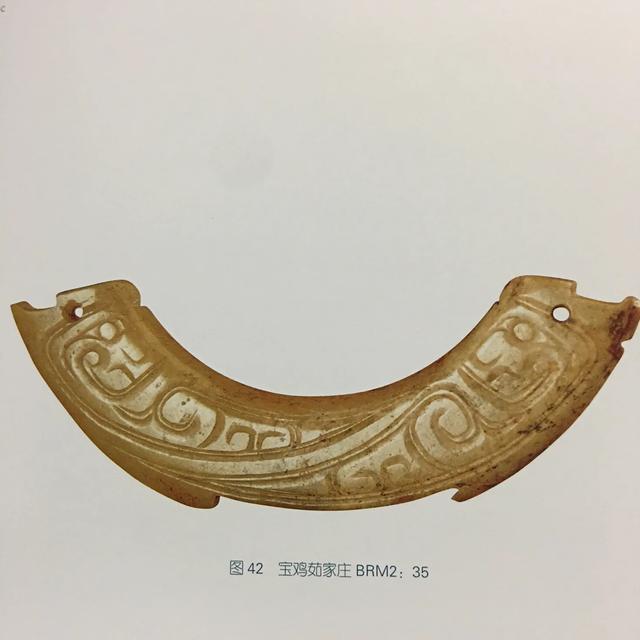

商代晚期,便开始出现了一面坡阴线,到西周早中期,大量在玉器制作中应用。这一时期的一面坡,比较纯粹,大的斜坡弧面,表现出很强的立体效果,使得玉器更具艺术性。一面坡阴线的制作,是先在玉表起稿,然后沿着阴线的一侧进行推磨,所用工具为青铜片具或砂岩类,使用解玉砂进行琢磨。

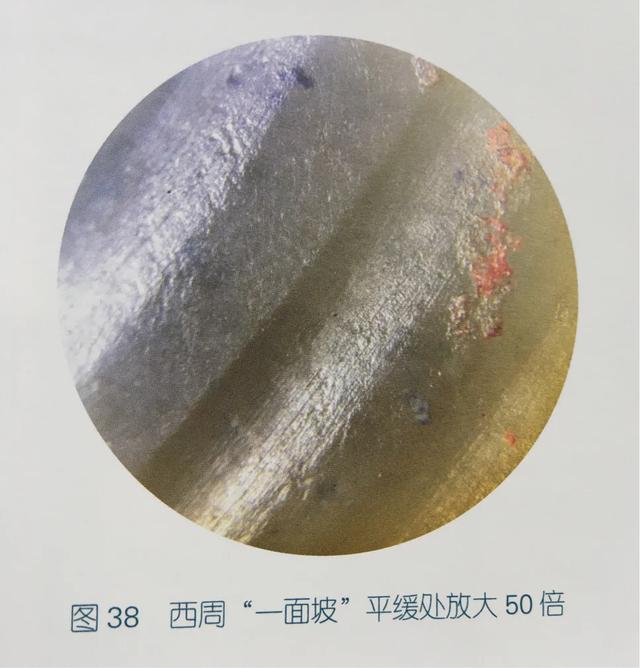

工具决定工艺,工艺决定工痕。在这种特定的工具下,一面坡阴线的平缓处,沟底呈现推磨产生的平行线,线槽内部有风化包浆,光感与外部一致,现代按照老的工艺进行仿制,沟底无厚重包浆(鉴定要点)。

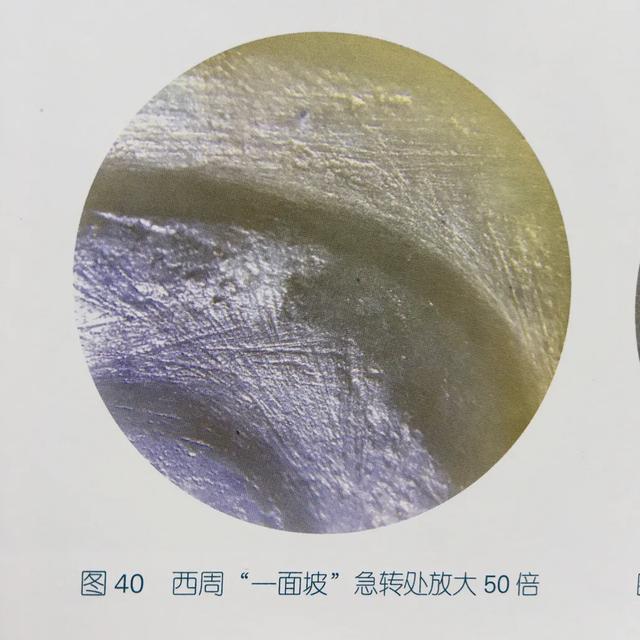

在一面坡阴线的拐弯处,由于手工定位不准,会产生冲出痕,呈现交织放射状划痕,以及杂乱无章线痕,同样,线痕自带包浆,老化明显。

随着制玉工艺的不断发展,西周早中期,在一面坡陡壁的旁边,加上一道阴刻线,从而使得纹饰更加丰富立体(如上图)。

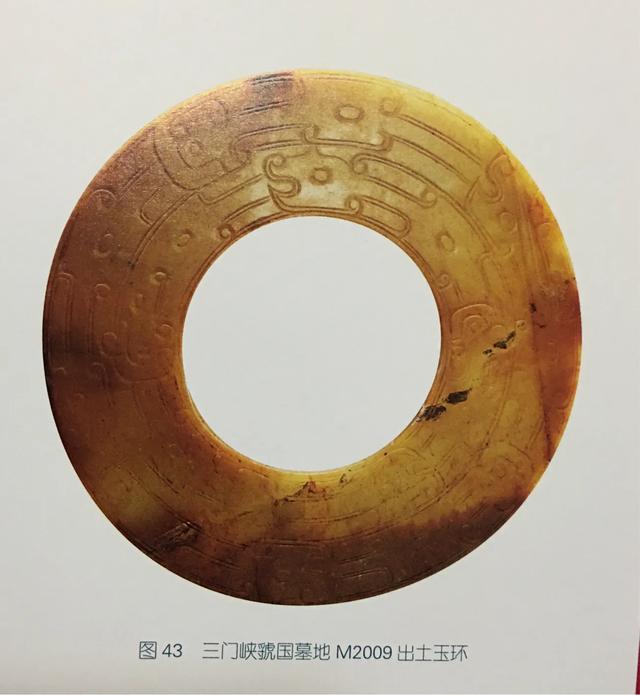

到了西周中晚期,一面坡继续发展,大坡面逐渐变窄,演变为两条阴刻线,我们称之为“双钩阴线”,这种纹饰一直延续到春秋时期。画面更加丰富,纹饰逐渐华丽。

一面坡阴线,从商代晚期出现,在西周时期达到顶峰。希望本文能为您提供一些帮助,在古玉鉴定的路上,我们携手前行。欢迎转发,留言评论,我们多交流!