作者 / 江俊

整理之前在武汉商贸的采访笔录,发现了这一篇题为《德国音乐家迈克.蓝德作品武汉首演在我校举行》的通讯稿。后来又将采访的内容整理成一篇《与德国音乐家蓝德相遇》发表在博客里,获得了一些朋友的共识。作品发布的时间是2014年5月21日。

转眼,时间已经过去将近八年的时间。网络上去搜索关于「迈克尔·W·蓝德」的内容,已然发现不了任何讯息,只有那一两篇2015年见诸于报端的他到武汉演出或演讲的报道。我也是因为他在高校演讲,才有机会采访到他。今天又将这些采访的文字发表出来,一是为了纪念自己在年轻时写过的一些拙作,二是让大家重新认识一个年迈的老者对音乐的痴迷。(我已很难打听到他是否还在世,采访时他已经72岁了。)

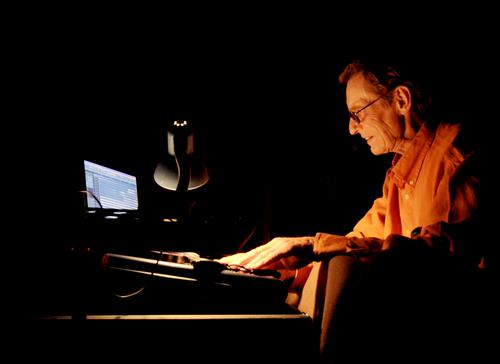

德国打击乐家、作曲家迈克•蓝德/江俊摄

19日晚7点30分,在武汉商贸星海音乐厅内,来自德国的打击乐家、作曲家迈克•蓝德为该校师生奉献了一场听觉盛宴。他的作品《元山》四部曲首次在武汉演出,其实,这部作品差一点与武汉失之交臂。

据悉,本次演出是由湖北音乐家协会、音乐者爱好联盟联合主办,由武汉商贸职业学院协办。《元山》作者迈克•蓝德、切利毕达克音乐节总策划李云中以及湖北音乐家协会部分成员悉数参加。

据了解,迈克•蓝德1942年4月17日出生于美国密尼苏达州,师从伊利诺伊大学打击乐教授托马斯•斯维和杰克•麦肯济。1970年蓝德作为施多克豪森工作组成员参加了在日本大阪举办的世博会,第二年他再次赴日,在日本放送协会电子音乐工作室工作。

在奥地利格拉茨的“斯泰尔之秋”音乐节上演出拉亨曼的「AIR」(“空气”),并一举成名。1972-1979年他赴台湾工作于生活,在中国文化学院下属的艺术学院任教并担任光仁艺术学院艺术史教授。蓝德也是德国最大的亚洲打击乐器行“亚打”「Asian Sound」的创建者,从上世纪80年代开始把著名的武汉“高洪太”大抄锣推向世界,让它们在世界各大主要交响乐团安家落户。

打击乐家、作曲家迈克•蓝德

2005年他在台北元山学习太极,学习期间,因受师傅启发,创作《元山》四部曲。由于《元山》对声音设备和音箱设置要求极高,一般条件下很难满足他的要求。切利毕达克音乐节总策划李云中介绍,作品采用的是16轨道,在8种不同的乐器上打击完成,在武汉实地采集了火车声、蛙鸣声等。“它是由8对立体声组成,因此可以造成场的效果”。

据了解,《元山》四部曲共包括音雏、鼓乱、仪式、离怀四章,第一章和第四章音律相似,和谐、缓慢的音调表现出万物平和、宁静的氛围;第二和第三章以激扬顿挫的音阶表现出世界的混沌。 蓝德是一个具有思想深度的音乐家,他对于艺术的追求是无止境的。在现场,一位刚刚从意大利回来的音乐人问蓝德,这些创作表达出的哲理是与佛教理性有关的,这给予了她很多启示。蓝德说,有限即无限,音乐的创作是无限循环的,要在这无限中实现艺术的永恒。

打击乐家、作曲家迈克•蓝德

在演出开始,蓝德介绍了作品的主要概况。蓝德说,作品围绕宇宙的发展与毁灭为主题,随着音乐节奏的更迭变换,显示出世界万物是由一片混沌到山川河流形成的状态。蓝德表示,作品中除了动物的声音之外,还有石器时代各种金属敲击的声音。表现了人类历史相互抗争、竞争,一直到最后失控的情节。

演出过程中,灯光配合音效促使演出效果达到最佳。记者在现场看到,几十人的音乐厅内观众闭目静听,现场氛围十分融洽。

蓝德说,在作品尾声,音乐的旋律回归到原始状态,锣和鼓的对话彰显出人类本性的自然。“我们会听到滴滴答答的声音,提醒人们在科学技术进步的同时,人与人的沟通、人与自然的沟通不能忽视”。

一直致力于音响制作与研究的武汉商贸演艺学院院长王晖说,这次演出对于音响设备要求近乎苛刻,但是为了使这部作品能够在武汉首演,学院做出了技术上的攻关。“经过一个礼拜没日没夜地探讨与尝试,我们终于克服困难,完成了首次调试”。

采访结束后,我问蓝德能不能有幸和他合影,蓝德很慈祥地说, Of course!