时代的变化总在不经意间发生。

2020年6月5日,长三角地区主要领导年度座谈会在浙江湖州如期举行。

作为中国经济最活跃、最强劲的“发动机”之一,长三角的发展走向备受瞩目。这一次会议,也让举办地湖州成为了焦点。

作为长三角的地理中心,彼时的湖州正在启动经济的又一次提速换挡。上海大都市圈的入围、沪苏湖铁路的建设、南太湖新区的获批、重量级会议的举办、湖九条重磅政策的推出,都让湖州呈现加速崛起的良好势头。这个城市也喊出了“时代最强音”——

力争成为长三角最绿的绿地、最黑的黑马、最热的热土。

全中国都感受到,“绿水青山就是金山银山”理念的诞生地和践行者,用自己的方式,朝着“浙北再崛起”努力狂奔。

那么,这种“现象级城市崛起”的背后,有着怎样的动力源泉?一个“黑马”城市的跃进背后,遵循着什么样的本质规律?

就在2022年4月8日,湖州召开市委文化工作会议。这座城市再次喊出了“厚植文化自信力,加速浙北再崛起”的决心。

基于此,我们走进这座城市的内部,寻找答案。

01 铸就灵魂的原料

湖州的古人类活动踪迹,可以追溯到100万年前。这里已发现的旧石器时代遗址达72处,新石器时代遗址117处。

从这些遗址看,湖州是马家浜、崧泽、良渚、钱山漾、马桥及吴越文化的重要发源地,这座城市也因此被称为浙江省乃至长三角地区“悠久灿烂文明的肇始地”。

4700多年前,先民开始在这里养蚕、缫丝、织绸;到了2300多年前,楚国春申君开始在这里筑城兴市。

翻开历史,笔者看到了一个波澜壮阔的景象——

从开城鼻祖春申君起,这座城市,就充满着血性!

被称为“战国四君子”之一的春申君黄歇,曾以命相挟,救回楚国太子;并凭借一己之力,为楚国赢得二十年喘息之机。

南北朝时期的陈霸先,虽出身贫寒但胸怀大志,先后助王僧辩平定侯景之乱,击败北齐南侵,在破碎山河中开宗立业。

近代革命时期,湖州人也以刚烈血性,成为中坚力量。1905年创立的中国同盟会,初期979名会员中,湖州籍就有35名。陈英士、张静江、陈果夫、朱家骅、戴季陶……一个个湖州好汉,以侠肝义胆筑起革命的城墙。

新中国成立后,这种血性更是融入到一场场没有硝烟的战斗里。

23位“两弹一星”元勋中有三位湖州人。中国原子能科学事业的创始人钱三强、中国人造卫星事业奠基人赵九章、中国导弹与航天技术开拓者屠守锷,他们选择把自己的命运和中国的导弹航天紧紧连在一起。

“新时期铁人”王启民、“海空卫士”王伟、“人民卫士”沈克诚……

在湖州这片土地上,这样的例子不胜枚举。

湖州不只有血性。北宋著名思想家、教育家胡瑗就是在湖州创立的“湖学”,博采儒家、墨家、兵家文化之众长,广集水利、算数、兵学等实用自然科学于一体,扭“崇词尚赋”之风、开“宋代义理”之先,开创了经世致用的新学风。

胡瑗培养的太学弟子和优秀学子多达1700 余人,宋朝的司马光、范仲淹、欧阳修、王安石、苏轼、朱熹、文天祥等名人,都对胡瑗推崇备至。

在“湖学”的影响下,水利专家潘季驯,火器专家茅元仪,法学泰斗沈家本、近代叱咤上海滩的湖商群体先后涌现。建国以来,湖州籍的“两院"院士就多达42名。

宋韵文化从此滥觞,江南儒学有了中流砥柱。不夸张地说,在中国的历史文化长河中,湖州是不可缺席的存在,深刻影响着中国的历史文脉。

血性和儒雅兼备,你也许很难想象,这两种看似各异的品质,会出现在同一座城市的文化血脉里。湖州的基因里,到底藏着什么秘密?

在笔者看来,不外乎两点——

其一,超越自我、引领潮流的城市性格;

其二,心怀苍生、兼济天下的历史使命感。

超越自我、引领潮流的城市性格,让湖州不甘人后,永远冲在时代前沿;而心怀苍生、兼济天下的历史使命感,则让湖州人保有一颗赤忱之心,与家乡、与民族,一同沸腾。

这种文化特性,铸就了这座城市的灵魂底色。

02 城市底色与路径选择

城市的性格底色,某种程度上决定了城市的命运。

纽约的开放包容,巴黎的浪漫文艺,迪拜的豪华时尚,北京的厚重沉稳,深圳的激情拼搏……细看世界上每一座城市,它们都有着自己独特的韵味。

而一座城市的韵味和品质,需要载体来呈现,这种载体往往就是文化。

刚才我们讲到,湖州的骨子里有种“超越自我、引领潮流的城市性格”,这种性格,在当下尤为明显。

2021年末,浙江省政府批复同意设立长三角(湖州)产业合作区。

这意味着,湖州土地上画出来的这个圈,将与辐射上海青浦、江苏吴江和浙江嘉善的长三角生态绿色一体化发展示范区东西呼应,成为长三角一体化发展的典范样本。

从地理位置上看,长三角(湖州)产业合作区,东至杭长高速公路,南至环南路,西至泗安水库、天子岗水库东侧,北至宣杭铁路,联接浙江、江苏、安徽三省,恰好位于长三角的中心位置。

从规划看,合作区将以奋力打造成长三角绿色智造中心。依托拥有太湖黄金岸线的湾区,打造长三角区域发展重要的增长极、浙北高端产业的集聚地。

毫无疑问,一个新磁极,正崛起于长三角地理中心。

这是湖州发挥区位优势,全力融入长三角一体化发展的又一标志性事件。从中也可以看出,湖州“超越自我、引领潮流”的争先精神。

一个城市有多大的发展决心,可以见其拼劲。但选择什么样的发展路径,可见其底蕴与视野。

时间回到2005年8月,时任浙江省委书记的最高层,在湖州安吉余村考察时,首次提出“绿水青山就是金山银山”。

这为彼时正在时代路口徘徊的湖州,指明了一个方向。一度以纺织和建材为支柱产业的湖州,也迈向了绿色制造。

时至今日,湖州已拥有高端装备制造、新能源汽车及零部件、现代旅游3个千亿级产业集群,并累计创建国家绿色工厂48家、国家绿色工业园区5个、国家绿色供应链管理企业26家、国家绿色设计产品78项、工业产品绿色设计示范企业11家,居全国地级市前列。

一直以来,很多人受传统思维影响,觉得绿色经济很难创造大的价值增长。但实际上,数据显示,2021年湖州GDP增长9.5%,增幅列浙江省第2位。

在长兴县顾渚村,这个20年前的贫穷小山村,如今拥有450多家农家乐,一栋民宿年收入能过百万。

2020年3月,最高层又一次来到余村考察,鼓励湖州:“路子选对了就要坚持走下去!”

湖州已经证明,生态文明和工业文明,是可以相辅相成的。

这种“含绿又含金”的发展模式背后,正是湖州“超越自我、引领潮流”和“心怀苍生、兼济天下”的完美融合——

既要发展,又要健康。

03 在文脉里,重估湖州价值

沿着绿色发展之路,湖州已经初尝硕果。

2021年湖州经济总量达3644.9亿元,除了GDP增速居全省第二外,还有多项经济指标增速位列浙江第一。

但放眼整个长三角,湖州的经济总量和人口结构等,并不十分亮眼。

历史上,湖州“介在苏、杭之间,水陆饶沃之产,实过两郡”,是比拟苏杭的重镇。昔日荣光犹在耳际,上世纪90年代,湖州还进行过一场解放思想的大讨论,发出为了太湖不再“倾斜”的呐喊。

到了新时代,这个被长三角“万亿级城市”包围的小个子,深切感受到崛起的紧迫感。

2021年,在《政府工作报告》中,湖州首次提出,要打造在长三角地区更有影响力、在国内同类型城市中更有辨识度的“新势力城市”。

更早的时候,2020年,湖州市委书记王纲在公开场合发表了题为《重估湖州价值》的演讲,希望企业家们能重新认识湖州。

湖州的潜力,自此彻底被激活。迭代的人才新政、引领生产力新布局的“五谷丰登”计划、长三角(湖州)合作区的成立……一个个别开生面的举措,都让人们对这座黑马城市充满期待。

文化的力量,不止体现在精神层面,如果发掘得当,还能转化为看得见的经济增长。

湖州市第九次党代会上,湖州提出了“绿色低碳共富”的新使命。这是对“两山”理念深化认识的“湖州诠释”——

抓住产业升级和民生增收两大关键,以高质量、高技术、高效益的先进生产力,挖掘生态“富矿”中的富民绿金。

文化产业的路径探索上,湖州依然没有偏离这条主线。

湖州市人民政府官网公布的数据显示,2021年全市252家规上文化及相关产业企业实现营业收入180.1亿元,同比增长21.9%。这个增速——

快于全省6.7个百分点。

无独有偶,在今年初浙江省委宣传部公布的第六批成长型文化企业和成长型文化培育企业里,湖州入选数量均排在前列。

湖州的文化产业不止停留在一个个数字上。

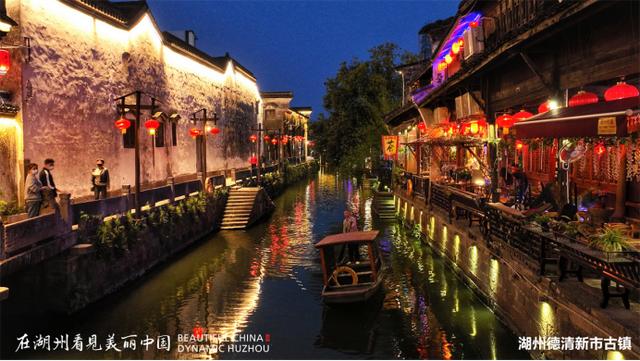

位于浙江省湖州市长兴县图影省级旅游度假区的太湖龙之梦乐园,总投资达到251亿元,是一个集星级酒店群、养老公寓、太湖古镇、国际马戏城、动物世界、海洋世界、欢乐世界、嬉水世界、购物中心、快乐农场、盆景园、湿地公园、太湖药师文化园、婚纱摄影基地、大型酒吧街于一体的大型旅游项目。

2022年1月,太湖龙之梦乐园被评为“第一批省级夜间文化和旅游消费集聚区”。

2021年12月,在西班牙马德里举办的联合国世界旅游组织第24届全体大会上,湖州安吉余村从75个国家的170个申请的乡村中脱颖而出,成功入选首届联合国世界旅游组织最佳旅游乡村。

早在2020年,余村就实现GDP近1亿元人民币,其中七成来自旅游业。景区、度假村、民宿(农家乐)、漂流、旅游商品,成为乡村收入的重要来源。

2014年至2021年,湖州全市乡村旅游接待游客从2341.22万人次到5426.87万人次,增长了131.79%;乡村旅游经营总收入从32.12亿元到136.997亿元,增长了326.51%。

文化旅游,还只是湖州文化产业的冰山一角。通过这些举措,湖州实现一、二、三产业的高度融合和转型升级,既壮大了乡村集体经济,又推动了乡村文明进步,保护了乡村生态环境。也正因此,湖州成为了全国城乡差距最小的地区之一。

以文兴业,在湖州得到了完美诠释。

04 结语

笔者以前想到文化,总觉空洞虚幻。

但看完湖州,文化突然变得可触摸,可捕捉,可剖析。

传承千年的文脉,可以塑造一座城市的性格底色,这叫以文铸魂。

一座城市的底色,能够决定它的经济发展模式和路径,这叫以文化人。

城市的文化和底蕴,可以通过潜移默化的方式润泽城市的人民,这叫以文惠民。

由发展模式所带来的路径选择,可以反哺经济发展,实现生态与现代化的齐头并进,这叫以文兴业。

这种可感知的文化氛围,让湖州成为一座有吸引力的城市。数据显示,仅2020年,湖州新引进的大学生和其他各类人才就达15.9万人。截至目前,湖州共建有市级院士专家工作站132家,省级站28家,共柔性引进院士176人次,特聘专家774人次。

从择业到择城,新一代的年轻人才,用脚做出了投票!

由此可见,把城市的发展根植于文化自信之上,“浙北再崛起”的动力会更加强劲。

而文化的力量,穿越千年,还将继续生根发芽。