马有络头方能驯服

“羁,马络头也;縻,牛蚓也”。又《汉宫仪》云:“马云羁、牛云縻,言制四夷如牛马之受羁縻也”。羁縻制度建立的初衷是为了处理中原王朝与周边少数民族的关系。

由于古代交通不便,国土疆域又相对广阔,文化语言存在巨大差异等原因,中原王朝无法对其实行有效的直接统治。只好退而求其次,只求边疆宁靖即可,因此在少数民族地区设置特殊的行政机构,一般是承认原有的社会组织形式和管理机构,承认地方酋长、首领的统治地位。

羌汉同源

至于跟中原王朝的关系,每个朝代都有差异,有些有朝贡关系,有些是册封关系,但是都有一个特征,就是这些羁縻机构的首领都享有很大程度的自治权利,这种自治权利是远远超过流官管理的地区的。

羁縻制度是一个历史范畴,它有着萌芽、发展、高峰、衰落、客观过程,最终走向了消亡。这是由我国历来是一个多民族的国家,并且各民族之间发展不平衡的特点决定的。这些少数民族地区内部的政治、经济、文化与中原文化差异较大,有着自己的独特性,中原地区如果用自己的方式去治理,就会产生很多问题。出了问题,如果一味地使用弹压的方式,会浪费很多人力、财力,有没有什么得益,因此因地制宜地设立适应当地情况的羁縻制度,就成了当时情况下的一种很划算的选择。

汉武帝的茂陵

羁縻制度的萌芽时期:秦汉

关于羁縻制度的萌芽,有几种观点,一种认为是秦汉时期,另一种认为是在商周时期就出现了。但是我们看商周时期,诸侯和天子的关系都很松散,即便是有跟周边的少数民族的朝贡关系,这种关系更像一种往来的关系,还谈不到羁縻的程度。直到秦汉时期,天下实行了大一统,有了郡县制度,才谈得上对于周边少数民族的羁縻。

汉朝时,中原政权进入河湟地区,与在河湟地区的原住民羌族发生了一些关系。西汉政府在河湟地区设立护羌校尉,在西汉时期还好,到了东汉,中原政权力量衰弱,护羌校尉又腐化堕落,激发了当地的矛盾,遭到羌族的不断反抗,先后发生了五次起义,虽然最后都被镇压,但是东汉也由此衰落了。

西域风光

护羌校尉的统治要更直接一些。汉朝在西域设立西域都护府,保留的自治权就要多一些。西域都护是一种军事长官,他在西域驻扎,但是并不管理当地的具体事务,实际上汉朝还没有能力完全掌控西域,但是西域各国又不大,每一个国家的力量都无法单独跟汉朝军队抗衡,所以他采取都护府的形式。一方面可以促进各国之间的沟通,打破原来的封闭格局。另一方面,对于丝绸之路的开通和保护至关重要,汉朝打通了向西的贸易路线,各国也不用再受匈奴的侵扰,因此这是双赢的。

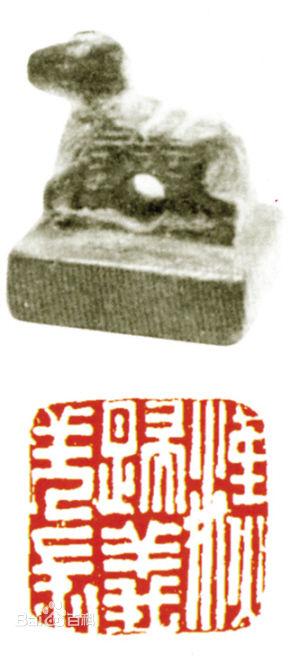

但是西域都护府并不管辖当地的民政事务,也不参与其他国家的税收。西域都护府的官员和士兵的工资是来源于士兵在当地的屯田和朝廷拨发,不需要各国负担。各个国家任然保留各个国家的国号,他们也并不需要向汉朝政府贡赋纳税,但是各个国家的官员的印信是由汉朝颁发的。具体的情况现在还未得知,只是西域各国的遗址出土了很多汉朝颁发的印章。

汉归义羌长印

汉朝对于之前曾经是自己敌对阵营的匈奴人的处理方式又是不同。匈奴是由很多部落组成,他们之前的关系,也并非铁板一块,因为利益和权力的斗争,匈奴内部也产生了分化,经常产生内讧。因为内讧,失败的一方在匈奴原来的地方就待不下去了,那怎么办呢?敌人的敌人就是朋友,他们自然而然地想到了,和匈奴对立,并且取得了一些胜利成果的中原政权。

(匈奴)诸王并自立,分为五单于,更相攻击,死者以万数,畜产大耗什八九,人民饥饿,相燔烧以求食,因大乖乱。

汉宣帝时,呼韩邪单于稽候狦被他哥郅支单于呼屠吾斯打败,他在匈奴混不下去了,于是他就带着部众投靠了汉宣帝,并且把长子铢娄渠堂送到了长安做人质,以示臣服。汉宣帝对于这个事很重视,在甘泉宫(陕西淳化西北)会见了呼韩邪单于,并且封他为王,位在汉朝诸王之上。有外国来归附,这是个有脸面的事情,但是如何安置这些人,其实是个让人很头疼事。

昭君出塞

一个是不能把他们安置在汉朝腹地,这样跟原来的居民争地争利,就制造了新的矛盾。再说他们来归附是因为他们在本国待不下去了,不得已才过来的,万一哪一天他们站稳脚跟了,又想造反,在腹地闹起来也是个麻烦。

二来匈奴是游牧民族,如果迁移到内地,让他们从事农业生产,怕他们也是不会的,会生活不惯。

放羊是匈奴的主要生产方式

于是汉朝综合多方面考虑,对于这些归附的南匈奴采取了一个一箭双雕的办法:利用南匈奴充实北部边塞。

从南匈奴的角度来看,他们急需一块汉朝土地来生存,并且要受到汉朝军队的保护,而且这块地方最好和他们老家的气候差不多,这样他们可以继续他们熟悉的游牧生活,这是他们的最低底线。其实当时的他们也不会有更多的要求了,他们都肯将太子交出作为人质,可见他们的迫切程度。

从汉朝政府的角度来看,接纳南匈奴,给他们土地,这是自己付出了。但是光付出没有收获虽然是种美德,但是总是不划算的。若是将匈奴安排在富庶的汉地,这个虽然是很好的待客之道,但是付出的代价有点大,也有些风险。若是这样做了,就有些憨了。

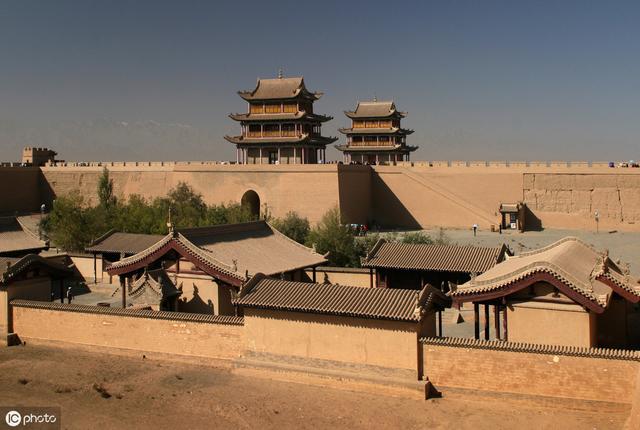

嘉峪关

现在汉朝和北匈奴还是对立的关系,边境地区对于农耕经济来说,价值不大,还要面临被劫掠的风险,但对于游牧民族,他们的牛羊可以随时赶着走,就可以规避北匈奴的劫掠。这些边境地区,就是不打仗也要作为缓冲区而存在的。

现在不如就把南匈奴安排在这些地方,这些地方适合游牧民族生存,他们自然是乐意的。虽然这些地方在北匈奴攻击时,最早受到冲击,但是毕竟是汉朝的领土,受汉朝军队的保护,汉军不可能不管,汉朝在南匈奴地区特别设置了护匈奴中郎将,这就是汉朝政府对于归附人的一种承诺。说是利用,其实是双赢的,呼韩邪单于先率众屯居于五原西部,后又迁往云中、美稷、朔方、定襄、雁门一带。

匈奴雕像

东汉明帝时,北匈奴力量恢复后,就开始攻击这些地方,于是汉朝军队就出动了,打败了北匈奴,这算是对归附的南匈奴实现了保护的承诺。后来这些南匈奴就融入到汉族中了,成为汉族的一部分。

除了军队的保护,在面子上,汉朝政府做的也是可以的,之前我们说对呼韩邪单于封王。后来呼韩邪单于第三次拜见汉元帝,自荐为婿,娶了宫人王昭君,封为宁胡阏氏。呼韩邪单于上书表示:愿意永保塞上边境。之后,汉与匈奴四十余年没有战争。说明汉朝这一时期的民族政策是十分成功的。

百越已经完全汉化

不同的行政机构:初郡、属国

初郡是在征服西南少数民族地区之后,因为这些地方的少数民族居民是原住民,而不是安置民。若是要实行顺利的统治,就要尊重当地原有的政治势力和风俗,必然实行不同的行政机构。那么这些新设的郡就被叫做初郡,与汉地的郡县是不同的。

“汉连兵三岁,诛羌,灭南越,蕃禺以西至蜀南者。置初郡十七,且以其故俗治,毋赋税。” 西汉北击匈奴以后,在匈奴故地河西地区,汉武帝在这里设置了威武、张掖、酒泉、敦煌四郡。

设置这些初郡的首要原则就要维护稳定,所以就要尊重原来的部落管辖范围、不改变原有的民族习俗。就连原来的部落首领也要维持不变,只要他在政治上拥护汉朝皇帝,对汉朝声明臣服。就连该地区的管理方式也维持不变,甚至不必向汉朝政府缴纳赋税,只要每年象征性地交一些土特产,维持君臣之礼,就可以了。这些制度都是汉朝初年曾经征收赋税的经验教训换来的,以前要收税,结果引发当地的强烈反弹,结果汉朝又要派兵镇压,算来算去,收的那点钱还不够出兵的钱的,于是就作罢了。

修路修桥,改善交通是民族融合很重要的措施

当然初郡不是永远就保持初郡的状态的,渐渐地,汉朝要修路,沟通这些地方同汉地的联系。还要从汉地招募一些地主、商人、贫农、罪犯去这些地方屯垦。有了这些听话的汉民,就可以向他们收税,可以满足之后委派流官的费用,随着融合的加深,就可以实行流官制度,完成初郡向郡县的转化。

属国,主要是汉朝安置北方少数民族的一种方式。

《职官志・百官五》又云:“属国,分郡离远县置之,如郡差小,置本郡名。”主蛮夷降者”,与郡同级。

这个属国跟我们现代汉语的属国不同。汉朝的属国的领土本来就是汉朝的,它是属于既有的郡县。对于北方归附的少数民族(蛮夷降者),汉朝政府从原有的郡县中,割一块比较偏远的地方安置这些人(分郡离远县置之),并且可以让他们保持归降前的国号,并且由他们的首领任本属国的最高长官:属国都尉,实行民族自治。

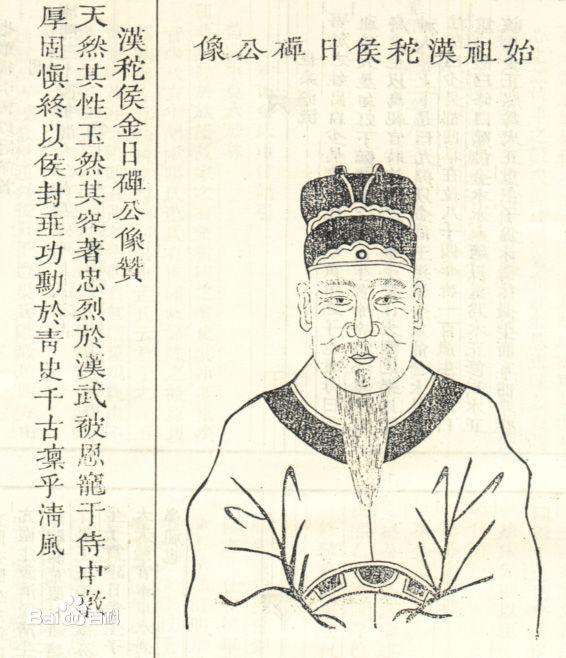

金日磾

比方说,我们之前讨论过的金日磾,浑邪王杀了他爹休屠王之后,带着四万人归附汉朝。汉朝就在陇西、北地、上郡、朔方、云中五郡的塞外设置了“五属国”安置他们。我们上面提到的南匈奴的安置方法,也是这种属国的方法。因为这项政策照顾到了各方面的利益,所以在汉朝政府有序统治时期都比较成功。这种属国的方式在汉朝边境的北方、西边、东边都得到推广:定安、天水、上郡、 西河 、 五原 、 金城 、北地、犍为 、 广汉 、 蜀郡 、 张掖 、 居延 、辽东都有属国的设置,大者领有五六城,小者一二城。

曹操

三国时期

三国时期,天下处于分裂状态,对于少数民族的统治减弱,更像是一种和谐共存的方式。

曹魏的羁縻政策

魏国要面临的少数民族有东北地区的挹娄、夫余、高句丽、濊貊等民族,西北地区的氐羌及西域诸族。魏国沿袭了汉朝的羁縻政策,设置了“鸿胪少卿”与“客曹尚书”管理少数民族朝觐和礼仪事宜,在边疆地区设置“护匈奴中郎将”、“护鲜卑校尉”、“护乌桓校尉”、“护东夷校尉”、 “辽东属国都尉”、 “护羌校尉”、 “戊己校尉”、 “西域长史”等官职。并给少数民族头领封王封侯。由于天下处于分裂状态,曹魏要把主要精力放在对付蜀汉、东吴,对于边疆地区的少数民族控制力量减弱,主要以安抚为主,只要他们不搞事就谢天谢地了。另一方面还要防止他们之间相互团结,在悄无声息中壮大起来,曹魏对这些少数民族采取分而治之的政策。

诸葛亮

蜀汉的羁縻政策

蜀汉的民族关系主要是西边的诸戎和南边的夷越,因为蜀汉一直想统一三国,他们是没有精力一直镇压其他民族的,所以他们的羁縻政策是“西和诸戎、南抚夷越”。

因为蜀汉也是以汉朝正统自居,所以民族政策也是如此,承袭汉制。设立“大鸿胪”和“客曹尚书”管理民族事务。但是蜀汉和汉朝不一样的一点是,汉朝蜀地这些地方本来就很偏远,不方便管理,但是现在他们自己就在这种地方了,不免要和少数民族更加频繁的接触。为了发展经济,积攒战争经费,他们要开发更多的田地,所以很多地方要使用汉官管理,便于征收赋税。

蜀汉为了开发“中南”地区,将中南四郡拆成七郡,使用汉官管理,使用懂农业生产的士兵和农民,进行屯田。这样农业经济也传给了当地的少数民族,深刻地影响了西南少数民族,使这些民族与汉族融合的更加迅速。

孙权

东吴的羁縻政策

东吴的少数民族主要有北边的五水蛮、西边的五溪蛮、东南的山越。由于东吴的地形差异没有曹魏和蜀汉那么大。汉族的农耕文化在东吴普及的最彻底,经济融合之后,民族也更深刻地融合了。所以东吴在民族地区直接设了十一个郡,直接派汉族官员进行管理,并且由军事监控机构:南部都尉、北部都尉来维持统治秩序。

司马昭

两晋时期的羁縻政策

有了之前的民族融合的基础,两晋时对于边疆少数民族的管理就开始强硬,但是此时民族之间的融合还不够充分,强行推进最终引发了一些意想不到的事情。

西晋时期,朝廷对于民族地区实行军事管制,强化朝廷的管理,希冀将这些民族地区纳入郡县管理体制。

在西域地区设西域长史府、戊己校尉,此处没有设州,可见对西域地区的掌控力度还是偏弱。

在西北设置雍州和护西戎校尉;凉州和护羌校尉,另设护羌戎中郎将。这时候比汉朝要前进了,开始设州。

在西南、中南地区有蜀汉、东吴的良好的民族融合基础,所以也设了州,有益州、宁州、荆州,并且有相应的军事管理职务,西夷校尉、南夷校尉、南蛮校尉。

在岭南地区设置广州、交州,有护越中郎将管制。

在东北地区设置平州、幽州,对应的管制职务是护东夷校尉、护乌桓校尉。

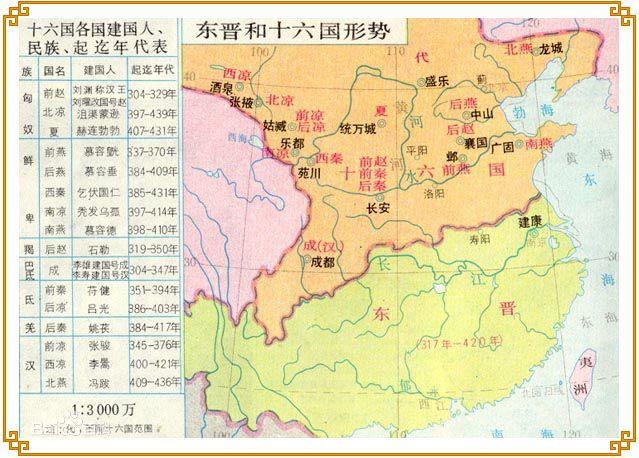

五胡十六国

东晋五胡十六国时期

五胡十六国时期就不消说了,少数民族地区在西晋王朝力量衰弱之后,完全放了羊。在没有管制的情况下,他们也获得了一定的发展,力量壮大,各民族纷纷南下建国,形成了五胡十六国的格局。这一段时间羁縻制度崩溃,各民族在战乱的痛苦中加速融合。

衣冠南渡之后,晋朝士族不可避免的更多接触南方的民族地区。但是此时要忙着与北方的强敌对峙。也没有太多的力量对南方民族地区实行对抗性的管理。只好划分势力范围,互不侵犯,也不太管制,只要双方相安无事就好。在东晋境内就设立了大量的“左郡左县”、“僚郡俚郡”,这些民族地区中,都是当地的首领作为长官,可以世袭,实行自治,保持当地的原有的生产生活方式。

李世民

隋唐朝时期的羁縻制度达到顶峰

隋朝建立的时期较短,羁縻制度没有太多变化。到了唐朝,统一全国之后,把周边原有的民族地区划拉划拉,这些地方因为还是靠近中原文化的,也有了前几朝羁縻的基础,民族融合程度高,所以直接设了州郡,实行直接统治是可以的。

但是随着领土的向外扩张,接触到了更远的其他民族的地区,这又要根据实际情况来实行不同的政策了。并且唐朝本身也有一个盛衰的过程,在不同时期,也实行了不同的羁縻制度。

在西南地区,这设置南宁、昆州、恭州等民族州,并且任命当地的民族领袖作为这些民族州的最高长官刺史,比如任命爨宏达为昆州刺史,后来又设南宁州总管府、南宁州都督府,都是这个爨宏达作为长官。

如此这些民族领袖可以有唐政府的保护,自己不用整天担心手下或者儿子下套推翻自己,唐政府也可以依靠这些民族头领的统治,维护这些地区的安定。这是一个对于唐政府和少数民族头领都有吸引力的一个方案,于是西南地区的头领们纷纷归顺唐政府,并且自动执行朝贡义务,西南、中南地区的局面很快安定下来。

这些成功的经验也被推广到了情况类似的岭南,唐初先后在岭南设置钦州、廉州、南越州、罗州、白州、春州、儋州、崖州、林州、振州、高州等羁縻州,令当地少数民族首领作为最高长官,实行管理。

靺鞨遗址公园

在东北地区,奚族聚居地设置饶乐都督府,在洓沫(粟末)靺鞨乌素固部落设置慎州,在以内稽部落设置威州。

这些州府的设置是有之前归附的基础的,在唐朝初建时,又归附唐朝,为了维护稳定,唐朝就继续了之前的政策,事后还有一些调整。这就是史书中所说的“天下初定,权置州郡”。

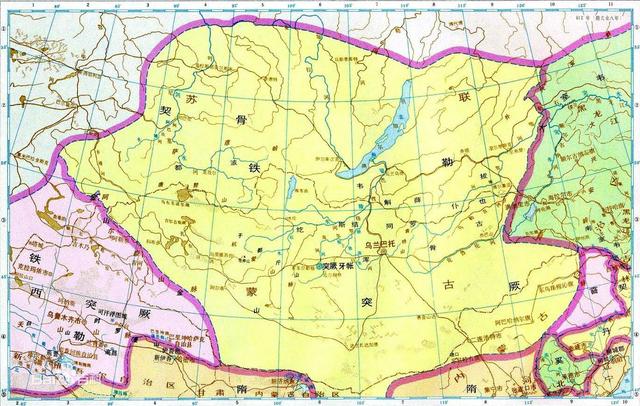

到了唐太宗时期,国力强盛,唐朝开始向外扩张。原先主要对立的民族突厥在西域等地也有很多辖制的民族国家,突厥对于他们的统治比较严苛,剥削也重,在唐朝和突厥互相对抗的时候,有一些民族国家就有了归附唐朝寻求庇护的做法。在唐朝消灭了东湥撅汗国(用两个通假字)之后,突厥各部一下瓦解,一些小的部落纷纷内附,人口数量非常大,安置问题一下子变得非常突出。那么究竟应该如何处置呢?

唐朝疆域图

对于这些归附的民族,唐朝政府内部也是有争议的。一方面有一些大臣有华夷之见,反对接纳这些人。但是如果这样,唐朝之后在北方和西北地区的工作就无法推进,其他民族会继续依附突厥对抗唐朝,唐朝往西去的贸易路线也会被彻底掐断。显然这种担心有些安全方面的考虑,但是拒绝归附的人,是行不通的,也违背了纳降人的传统。

这波归附的人的数量达到了十万之众,在汉地任何一个地方安置,一旦出现了问题,就是心腹大患。并且在腹地安置,会出现原住民和归附人争夺生存资源的问题,人数少可以,人数上万了,就行不通,更何况十万之多。

影视剧中的温彦博

在权衡了利弊之后,唐太宗采用了中书侍郎温彦博的建议,这个建议与西汉安置归附人的办法相似,就是在突厥和唐朝之间的边境,设置羁縻州,即给了归附人安置地,又利用了他们最为突厥和唐朝的屏障。这些人不能集中安置,防止他们聚众反水,所以要分开安置。唐朝政府最后在幽州至灵州的狭长地带,设置了顺州、祐州、长州、化州四个都督府,安置内附的十多万突厥人。当时唐朝还是很担心的,从他们给这四个州起的名字可以窥的一斑:顺、祐、长、化,希望这些突厥人能让上天保佑(同祐),早日归化,长长久久地归顺,不要生事。

这种安置方案现时看起来非常讨巧,让争论的双方都得到了满足,于是在其他游牧民族地区广为推行。

影视剧中的颉利可汗

有些州是在唐朝的领土上设的,随着唐朝领土的扩张,在占领区也开始设置这样的羁縻州。例如颉利可汗原本统辖的地区设置定襄都督府、云中都督府、下设六个羁縻州,长官都是原来的部落首领。

在唐朝征服回纥后,直接把回纥分成六府七州,设都督和刺史,因为铁勒回纥是归附的,所以这里的州府官员都由铁勒部担任。平了高丽后,原地设九府四十二州,又设安东都护府,用当地头领为都督、刺史、县令,并且委派朝廷流官,共同治理。

铁勒回纥

随着内附民族增多,这样的羁縻州数量激增,天宝年间统计,共设置856个羁縻州府,而同期的正州只有331个,羁縻州府的数量超过了正州数量的一倍多。

这些羁縻州的规模要比正州的小,这个是由安全起见。但是数量如此巨大,其实是隐藏着风险的。就像现在有些加盟店疯狂开店,但是后期管理跟不上,就会一夕之间崩溃掉。唐朝中期出现了一个值得警惕的现象。由于政府的管理缺位,有一些基础好的由羁縻州已经转化为正州,竟然因为管理荒废被降成了羁縻州!这个也反映了历史在发展过程中的波折性。

例如南方蛮夷地区所建的“ 牂 、琰、庄、充、应、矩六州皆为下州,开元中降 牂 、

庄为羁縻,天宝三载又降充、应、矩为羁縻。”先天二年(713年),泸州都督府所属的纳州, “与萨、晏、巩皆降为羁縻”。

唐朝羁縻州的建立还有一些隐患,有些羁縻州的建立是因为战败归附,有些是因为这些民族本身的力量不强大,慑于唐朝的军事力量而归附。他们的归附并非完全处于口服心服。在唐朝的控制力量衰落之后,他们终究要追求自己民族的前途的。

安禄山

西北地区的民族归附后,被安置在缓冲带,如果唐朝军队一直有威慑力,可以保证他们的生活安定还倒罢了。但是唐朝力量衰落之后,他无法保证这些羁縻州的安全,并且这些羁縻州的民族还要听调遣,参与唐朝的对外战争,比如沙陀人,他们在归附唐朝后,一直被安排在唐朝的边境,阻击外部的吐谷浑等民族,整天这样谁能受得了?吐谷浑强大时,他们不断地内迁,后来人口增多,唐朝又担心他们强大后不好控制,开始把他们分开安置。这样里面就隐藏下了很多问题,等到唐朝衰落后,这些应力就一下子爆发出来了。

唐朝的羁縻州,根据民族的不同,羁縻的政策也不同。对于南方农耕文化地区渐渐推进着羁縻州向正州的转化。对于北方和西部的游牧、渔猎文化区域,这种羁縻政策非常宽松,基本上处于自治状态。

唐朝的羁縻制度固然有很多问题,但是在唐朝,各民族的融合进程大大推进。我们要从历史的角度去认识问题,这一时期的羁縻政策的推广,为之后的民族政策积累了丰富的实践经验,是具有积极的正面作用的。

宋太祖

宋朝的羁縻制度

宋朝的情况与唐朝不同,虽然在汉文化地区实现了统一,但是边疆地区的出现了强大少数民族政权,这些政权的力量足以和宋朝抗衡,此时也谈不上谁羁縻谁了,因此宋朝的羁縻制度迅速衰落,主要的羁縻对象是西南少数民族。

“宋室既微,诸司擅治其土,遍设官吏,……威福自恣”,尤其是南宋之后,政权中心转移到长江以南,宋朝政府不得不改进对民族地区的政策,形成了不同以往的羁縻州府制度,这个制度为元朝羁縻制度向土司制度转化奠定了基础。

忽必烈

元朝形成土司制度

元朝本身是蒙古人建立,他们通过战争,扫平了北方以及西北地区,有些地方是朝廷直接管理,有些地方是归汗国直接管理,这些地方原来的汉文化的羁縻就不存在了。元朝面临的问题主要是对于他们来说偏远的南方少数民族地区。这些地区对于蒙古人来说,经济价值不高,因此他们愿意赋予这些地方自治的权力, 按照“世官、世土、世民”的原则,由朝廷册封世袭土司来管理当地。这种土司制度就代替了羁縻州府的制度。

土司府

明朝时的土司制度

明朝继续土司制度,并且达到了土司制度的繁荣时期,实行土、流并制,统于土司。但是土司制度只能是民族政策的一个过渡阶段,最终还是要归于朝廷的统一管理。明朝时,土司制度出现了很多问题,土司对内残暴统治自己的部众,对于朝廷也经常不满,挑起叛乱,围绕继承权问题,土司家族内部也有争斗,土司之间也不断发生战争,土司制度也开始衰落。明朝政府开始尝试着“改土归流”,使用流官制代替土司制度,但是没有实行,明朝就灭亡于农民起义。

雍正皇帝

清朝的改土归流

鉴于土司制度的落后性,雍正时期正式开始推广改土归流,取消土司世袭制度,在民族地区设立府、厅、州、县,委派流官进行管理。并且对于这些地区进行“清查户口,丈量土地,征收赋税,建城池,设学校”等措施,废除原来的土司税赋制度,改成全国统一的按亩征税,但是税率要比内地低。为了防止旧土司复辟,在这些地区还要增添军事机构,保证改土归流的顺利推行。

中间发生过几次旧土司叛乱,都被镇压下去,清朝的改土归流基本成功。但是有些地区依然保留着土司没有改变。直到新中国的建立,这些旧制度才被彻底废除。确立了以民族平等、民族团结、各民族共同繁荣为原则的民族政策,更好地处理了民族问题。

民族平等、民族团结、各民族共同繁荣

通过上面的梳理,我们可以看到中国历史上的羁縻制度是一个逐步演变的过程,也是一个民族融合的过程,大体的方向是前进的,中间也有波折,最终会实现融汇,成为一个共同体,这是符合各民族利益的。民族平等和团结是前提,文化要保持多样性,目标是经济上的共同繁荣,只有在经济上实现了共同的繁荣,才能真正地保证民族平等和团结的长久。