子卿犹奉使,恒向节旄看。——《塞外》

护照最早出现在清朝,目的是为了证明身份,以及便于和外界的联络,类似护照的物品可以追溯到先秦时期。先秦时期使者出使各地,使用的最多的是符节,也是用作身份的证明,也可以用来出入国境,是非常重要的凭证。

历史上就有一个著名的典故,叫做“苏武牧羊”。公元前156年,西汉的第七位皇帝即位,他就是尚武的汉武帝,在位虽然只有五十四年,但是他却使得西汉王朝进入了最鼎盛的时期。汉武帝为了解决匈奴的问题,在军事上主动出击,任用卫青、霍去病等人,并且统一了两广等地。

公元前100年,西汉王朝尽管处在鼎盛时期,但是汉武帝对于匈奴仍旧不放心,所以一心想着彻底消灭匈奴,因此又想派兵北上。匈奴方面探到了消息,于是马上派人来求和,并且将扣留的汉朝使者给放了回来。

汉武帝虽然尚武,但也是个知礼数的人,匈奴方面很有诚意,所以为了表示自己也有诚意,也准备把扣留的使者送回,派了苏武拿着旌节,代表大汉国出使匈奴。出使匈奴以后,没想到苏武的副官和虞常谋划,想要杀了单于身边的卫律,并且还失败被抓。

苏武并没有参与这件事,但也收到了牵连,卫律劝苏武投降,但是苏武表示,自己作为使节代表的是大汉,如果投降丧失了气节,那么就没有活下去的脸面了,于是拔刀自刎,好在卫律及时送医,这才保住苏武的性命。

此后,苏武受尽了折磨,仍旧没有投降,直到单于逝世,匈奴分裂成了三个国家,没有力量再和汉朝对抗,才再次派使者来求和。随后,在苏武的随从常惠帮助下,汉使者才得知苏武还活着,于是禀报汉昭帝,这才将苏武救出。

苏武回来的时候,已经四十岁了,在匈奴过了近20年的艰苦生活,头发胡须全都白了,回到长安的时候,全城的人都来迎接他。而苏武的手中,拿着的仍旧是出使时拿着的旌节,所有的人都被他感动了,没有一个不说他是个有气节的大丈夫。

符节是国家给予的凭证,不仅能够用作身份证明,以及出入国境,符节本身也代表了国家对外展示的载体。所以,符节的制作和形态都有所不同,称呼也随历朝历代而发生改变,但是都可以通过其所选材质,或者是上面的铭文等等,来反映出当时这个国家的大体样貌。

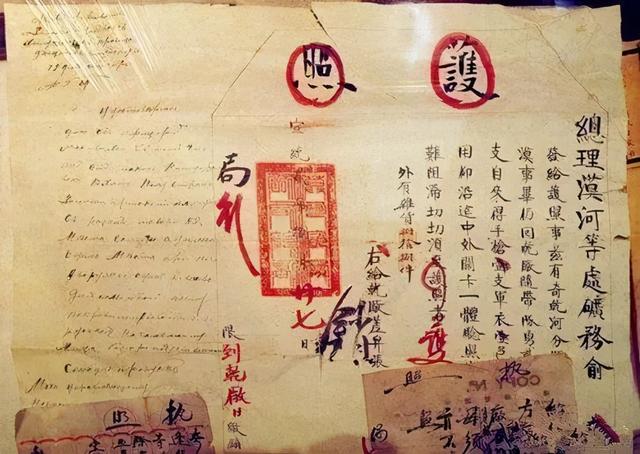

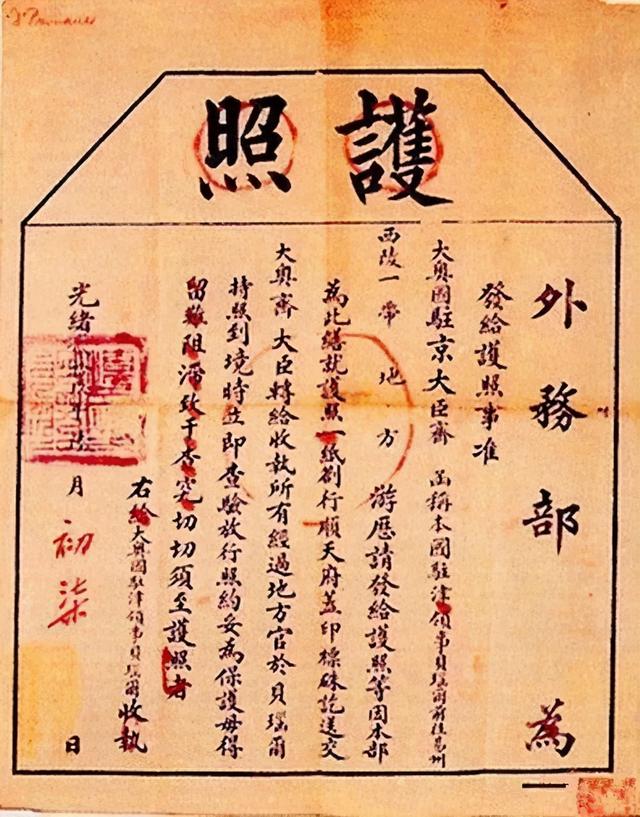

因此,符节还有着传、过所、公验、度牒等称谓,到了清朝的时候,符节被称之为“护照”,作用也是为了证明身份,并且用来出入国籍。当时,我国正处在内忧外患之中,西方文化对于我国的传统文化带来了很深的冲击,有识之士为了谋求改变,纷纷前往西方国家进行学习。

1689年,我国出现了第一本护照“信函式集体护照”,虽然只是一张纸,但这种“护照”主可以为奔赴国外的人,提供一个身份证明,持有这种“护照”可以多人一同出入国境,并且这种护照延续了很长的一段时间。

直到1840年,清政府开始进一步规范化护照,并且授权给了领事馆、海关发放护照的权力。这个时候,护照的形式发展成了“单人护照”,仍旧是一张纸,作用还是相同的,但单本护照只能单人使用了。

清朝虽然在不断衰败,变得贫弱起来,但护照上却失踪印着这样一句话,尽显清王朝鼎盛时期的霸气:“持照到境时,立即查验放行,照约妥为保护,毋得留难阻滞,致于考究,切切须至护照者。”

不过,一个真正强大的国家,是能够意识到自己的不足之处,并且努力的去改变自己,而不会始终沉浸在过去的强大中无法自拔。国家只有不断发展,不断朝着新时代前进,才能够真正的强大起来,这个时候不管护照上有没有写豪言壮语,人家同样也会承认你的强大。