2017年跨年演讲上,罗辑思维主讲人罗振宇推荐了他的2018年度图书——《枢纽:3000年的中国》。这本书以时间跨度与空间跨度为主线,着眼中国3000年历史,是作者施展历时8年的研究成果。

《枢纽》通过对中国历史的回望,不断还原“中国究竟是谁”。一个迅猛崛起的大国,只有说清自己是谁,自己想要什么,自己与世界的关系是什么,才能摆脱身份焦虑,理解到自我与世界的一致性,将其庞大的力量转化为建设性力量,成就自己的历史地位。

1月4日晚8点,施展与罗振宇在得到APP联袂直播,这是一场“打开脑洞”的直播,两人一起探讨了如何从历史看到未来、如何找到属于自己的中国式机会、以及应该站在什么视角去读《枢纽》等等话题。今晚,我们摘选其中施展老师的直播语录,与大家分享。目前,该书已经在“得到APP”首发,点击“阅读原文”即可购买。

得到直播·《枢纽》实录节选

施展

大家好!很感谢刚才罗胖的介绍!

的确我的这本书我思考了8年多,写作花了1年多时间,但是这里面的思想并不是我自己独立的结果,实际上是我们这个学术共同体共同的思想,研究了将近十年时间,然后才形成这样一个新的解释。

先说我们这个共同体叫什么?我们这个共同体叫做大观,我们也有一个对应的学术期刊就叫做《大观》,我们这个共同体一直在研究的问题就是如究如何理解中国在当今世界上的位置,以及中国未来的发展路线。

施展

你要想有效理解这问题的话,前提一定是抛开各种观念先行的状态,就是你不能先定义它是好的还是坏的,是需要被我们歌颂的还是需要被我们抛弃的,假如过度观念先行就导致我们对真实世界无法理解,那么你对未来作的任何判断肯定都会失误的。

所以我们研究的基本出发点就是要寻求对世界的理解,我们就先要把任何观念或者价值判断搁一边。不是说那个东西不重要,那个东西很重要,但是首先我们要先寻求理解,理解之后才有可能知道我们所喜欢的观念或者价值,第一它有可能处在什么位置,第二它如何有可能变成现实,第三它有可能未来会引导向什么样的方向。

要理解现实的话,有几个方向或者说有几个点需要认真地去研究和思考。首先,任何现实都是秩序性的存在,你要研究理解一个秩序,首先得有基础的物质性约束条件。一个观念把它想象得再美好,假如这个物质性约束条件你根本做不到的话,根本不支撑的话,你想象的观念或者价值,再美好也没有意义。

我举一个去伊犁考察的例子,在此之前,我学习制度经济学一直坚信产权概念越明晰,你的交易成本就会越发降低,整个社会的经济效率就会越发提升。而且这个在中国自从人民公社之后的经济史基本也可以证实,在人民公社的时候把过去小农变成了人民公社,于是人们就开始偷懒、相互推诿、吃大锅饭,经济效率极度下降。

就像我去伊犁考察的例子,在此之前,我学习制度经济学一直坚信产权概念越明晰,你的交易成本就会越发降低,整个社会的经济效率就会越发提升。而且这个在中国自从人民公社之后的经济史基本也可以证实,在人民公社的时候把过去小农变成了人民公社,于是人们就开始偷懒、相互推诿、吃大锅饭,经济效率极度下降。

这样一种变化使得人们想:假如把它全方位推广到全国,是不是更好呢?当我去伊犁考察的时候,与当地牧民交流我发现一个此前从没想到的问题。在伊犁这个地方,处于北疆,是游牧地区,当地都是哈萨克牧民,他们都是以部落单位活动的。对于牧民来说,最重要的生产资料就是草场。

到了人民公社改造的时候,在这个时候就把这里改造成了人民公社,草场是以人民公社为单位来划分了。但是对这些哈萨克牧民来说,实际上没有什么变化,他仍然是在以一个远远大于单个牧户的单位来划分草场,所以草场的产权结构、生产逻辑并没有遭遇实质性的变化。所以人民公社改造之后,内地农耕地区的经济受到了极大的影响,但是在草原地区经济没有什么变化。

可是80年代内地联产承包责任制改革之后,经济效率获得了很大的提升。在伊犁这个地方就想把草场划分到以户为单位。划分之后的结果是什么呢?头两年确实经济效率提升了,但是时间略长一点,几年后发现草场严重退化。为什么有这个问题?原因在于羊不能只吃一种草,必须吃多种草营养才足够,可是必须有足够大面积的草场才能长这么多草。

如何面积才够大?至少以类似人民公社为单位,羊才能营养均衡,才能长得好。以单个牧民的户为单位之后,草场面积变小了,长不了那么多种类的草,羊的营养不够,只好加餐,结果就是草场严重退化,这种产权单位、产权结构的变化一定跟草场的退化之间是有因果关系的。

于是我就开始反思,过去我们所学的产权概念是不是遭遇到了它的适用性边界呢?过去我们提的所有概念,或者说理论,都是在资源丰沛地区,在工业、农业经济地区提出来的所有这些理论。而这些理论在一种资源部那么丰沛的地区,它在只能以牧业为生产方式的地区是否遭遇到了适用性边界呢?不是说这种理论不对,第一是遭遇到适用性边界,第二是前提假设发生了变化。

此时,我们调整了前提假设或者初始变量之后,这个理论结构该做怎样的调整。在这个基础之上,我们再去思考经济问题、思考社会问题、思考政治问题、思考这一系列的问题,经过这样一个反思之后,你都会发现你的思维方式跟过去不一样了,你眼里的世界跟过去也不一样了,你理解的逻辑和道理都会进入到一个更大的空间,进入到一个更长的时间,进入到一个更丰富更立体的层次当中被你理解。

什么是相关变量,什么是无关变量,用什么识别?是用头脑中的意义框架识别。意义框架本身也是有适用性边界的,我用另外一个例子来解释。

比如刚才罗胖谈到了埃及那边,现在已经没有古埃及人了,都是阿拉伯人了,我要校正一下,他的说法不对,埃及那个地方,从血统来说当然还有古埃及人,他们自称科普特人。我从法国见到一个从埃及来的人,我觉得他骨骼清奇,他说是科普特人,我说你还信古埃及的宗教吗?他说我是基督徒,这是什么概念呢?既使他仍然流着古埃及的血,但是从文化身份认同上,他已经完全不是古埃及人了。

他的身份认同是由什么支撑的?就是刚才我说的意义框架,当然一个人可能同时会在N多个意义框架里交叉理解世界,而对于我们身份认同这个意义框架最根本的、最底层的意义框架是什么?实际上它来自于对我们的过去、对我们的历史的理解。

所谓历史是什么。历史我们可以把它比喻成就像盖一座大楼,你要盖大楼的话必须有砖头,但是再多的砖头也就是一堆砖而已,如果成为一个大楼?你还需要蓝图,是蓝图使得这些砖头获得意义和秩序,从而呈现为一座大楼。没有蓝图的话,再多的砖没有用。

这个蓝图是什么?首先,蓝图尽管它必须得要考虑到砖头的物理属性,但事实上蓝图仍然是独立于砖头存在的。同样一堆砖头,不同的蓝图可以盖出完全不一样的楼出来。

那么这个蓝图在这儿是什么呢?在这儿就是史观,甚至说得更学术化一点就是历史哲学,我的这本书就是在讨论历史哲学的问题,或者在讨论史观问题。

为什么要讨论这个历史哲学的问题?为什么要讨论史观的问题?一定是因为我们的自我身份认同。我前面说到了历史哲学或者史观是用来塑造我们最底层的身份认同的:究竟我们是谁。通过对我们过去走过来,来理解今天当下我们是谁。这里就涉及到过去有大量的史实,究竟哪些是相关的事实,哪些是无关的事实,哪些是我们的事,哪些不是我们的事,这些都需要通过某种蓝图才能把它识别出来。

于是这就导致我们如何勾画我们的蓝图,反过来它也会决定我们认为谁是我们、谁不是我们,什么是历史当中重要的事情,什么不是历史当中重要的事情。

基于这个思考背景,我们可以说对于当下中国史观需要重新做一个梳理,需要重新做一个界定。因为我们现在看到了很多状况,有可能是我们的史观出现了一些问题,导致我们对这些状况无法有效理解。

刚才谈到了重构中国史观的必要性。实际上重构史观这个事情并不是今天才出现的,我们可以看到在历史上曾经出现过很多次,也不仅仅是在中国出现,在其他国家也曾经出现过很多次。什么情况下才需要重构史观?一定是大变革时期。大变革时代,人们必须突破过去的认知边界,才能够理解全新的事实和秩序。你在这个基础上才有可能构想一个全新的未来,这种情况下,就有了一个重构史观的必要性。

因为我们前面谈到过所谓历史学在相对意义上就是未来学,你要想构想未来,前提是你先得到知道当下在哪。而要想知道当下在哪,你就必须得回溯到过去,看看你从哪来。

为了能够更有效地构想未来,我们必须得先来研究一下历史,研究一下我们从哪来。

不能仅仅依靠对于过去事实的重新把握,它同样需要对于过去史观的重新构想。举个例子比如在葡萄牙首都里斯本有一个海角叫罗卡角,有一个石碑刻着两行字:大地在此结束,大海由此开始。

大航海之前的历史上,欧洲人认为罗卡角是世界尽头,因为这是整个欧洲向西深处最远的地方,再往远处是波塞东的世界,没有人能活着回来,所以它成了欧洲人想象的整个世界的尽头。

但是到了大航海时代,它一下子成为人们进入大海最便捷的渠道,因此它就不再是世界尽头,而是世界起点。所以人们会说大海由此开始。罗卡角究竟是世界的尽头还是起点?人们对它的认知发生过很大的变化,这个变化是因为罗卡角在物理意义上发生过什么变化吗?什么都没有发生,究竟什么发生变化呢?是人们对世界的理解方式发生变化了,你究竟是站在大陆看海洋,还是从海洋看大陆,你究竟是从世界一个小角度看世界,还是站在全球的角度反观一隅,这就是视角的变化,它会导致所有的变化。

比如海洋霸国英国,假如你站在大陆角度,英国是最惨的国家,因为它孤悬海外,但是你站在海洋的角度,它不会受到陆地的威胁,各个方向都是海洋,可以最便捷地进入海洋,因此这成为它作为海洋霸主非常重要的先天条件。

这就是我要谈的为什么我们一定要重构中国史观,因为我们过去的史观面临一些困境。首先是中原中心论的困境。所谓的中原中心论的直接表征就是我们现在所看到的一般的历史叙述里面,基本上所谓的中国史都是围绕着中原史展开的。而北方的游牧民族,其他各个方向的少数民族基本上不怎么出现,出现的时候多半时候也不是好人。这种情况下,会导致一个问题,我们一直强调我们中华民族是一个大家庭,可是为什么这个大家庭里面就没有那些边疆少数民族的事呢?这对于历史的解释肯定有问题。

再一个,我觉得值得调整的是,我们的近代史基本上是一个悲情史观。我们认为中国在近代以来遭遇到了西方的入侵,在西方武力炮舰压迫下,不断地遭受屈辱,不断地挨打,使我们过去的光辉毁于一旦。

这会导致一个结果,就是认为中国跟世界是天然对立的关系,因为世界一直在欺负我、打压我,而在这样一种理解视角下,同样也会导致我们对于历史的理解、对于中国与世界关系的理解会出现一些严重的问题和误区。

我就这两个角度分别举一个例子。比如我们谈到了中原中心论的问题。假如你读过《天龙八部》的话,你都知道萧峰曾经当过大辽国的南苑大王,他是管理大辽国的汉族地区,或者说农耕地区。大家都知道,五代十国的时候,后晋皇帝石敬瑭曾经把幽云十六州割让给大辽,一直拿不回来。大辽是中国历史上非常非常重要的一个朝代,它是中国历史上第一次主动建构起长城以南跟长城以北,农耕和游牧地区,主动建构起二元的统治模式。长城以南按照儒家农耕的方式统治,以北按照草原游牧方式统治。

草原那边由于草原这些人都是流动性的存在,意味着你要想从他们身上征收赋税很困难。因为他天天到处跑,你不太容易找到他,收税的成本远远大于税收的收益。这种情况下会带来一个结果,你没办法依靠税收建立起中央财政,你就没有办法养活一个官僚体系,你就没办法进行大规模的治理,只能小规模、小部落的模式进行治理。人数上限有一个极限,150人,这是熟人关系能搞定的,超过150人就必须得靠规则治理,而规则又靠官僚执行,你又养不起官僚,所以只能以150人小部落的方式行动。

为什么草原上又有可怕的游牧帝国?由于自然条件所限,很多物产只能从中原获取,他要从中原获取物资有两个办法:一个是贸易,一个是战争。里面成本最低的肯定是贸易,问题转化为中原是否愿意跟草原贸易,中原不统一的时候,诸侯国竞争,他们会从草原买马,此时他跟邻居打仗的时候才有优势,谁不买下次打仗肯定会吃亏。

这种情况之下,只要中原有N多个诸侯国彼此竞争,对草原来说卖马的价格一定是一个市场均衡的价格,因为中原那边在竞争。但一旦中原这边已经统一起来,成为一个庞大的统一农耕大帝国的话,这个统一的帝国市场竞争关系就没有了,此时就会出现一个结果,中原地该可以规定一个很离谱的价格甚至彻底关闭贸易,草原部落受不了了,他们需要物资,又无法通过贸易获取,怎么办?唯一的办法就是抢,可是抢小部落又打不过,唯一的办法就是联合起来。只要联合起来,形成一个庞大的部落联盟,此时一个可怕的大游牧帝国就从天而降。这是我在《中国史纲50讲》里面谈到过的,中原的统一一定会导致草原的统一,但是中原没有统一之前,草原上不会出现强大的游牧帝国。

这种情况下进一步会导致一个结果。对草原来说,如何确保部落联盟的稳定性?前提一定是大可汗持续带人抢东西回来。因此对大可汗来说,至关重要的一个个人特质就是必须有战斗力,有战斗力、特别能打就意味着他不可能是一个小孩,必须得要是成年人。因此在草原上通常的继承逻辑就是哥哥死了弟弟上,没有办法像中原这边父终子继,因为父终的时候,子有可能还没有成年,这样的继承顺序草原有可能无法继承。

兄终弟继,如果弟弟全都死掉之后,谁继承可汗?达不成共识,草原就会内战,所以我们有一句话:胡虏无百年之命。这是我在课题里多次谈到的。

什么情况下有可能超过一百年呢?除非是这个草原帝国不用依靠可汗的强大战斗力,也能够稳定地获取到财政来源了。那么这种稳定的财政来源从哪来?只能是从农耕地区来。所以,我们看到大辽帝国是第一个历史破了百年的长寿游牧帝国,一直到了200多年,为什么它能做到?在于它拥有燕云十六州,并且他在长城以南和以北有两种治理模式,北魏时也建立起了二元帝国,但是后来试图用农耕把游牧吸收掉,所以失败了。

因此这个继承逻辑可以发生改变,这个事对于大宋非常重要。因为对于大宋来说,大宋是靠财政方案来解决这个问题,假如对方非常不稳定,隔一段时间崩溃了,你根本不可能用财政方案解决。而大辽是一个稳定的帝国,又因为幽云十六州在他手里,才能跟大宋谈方案。中原和草原之间一方面有彼此之间相互极为深刻的塑造关系,以至于你脱离一方解释不了另一方,没有中原统一,草原就不会统一,这是他们之间极为深刻的相互塑造关系。

为什么大宋能够发展出那么美轮美奂的文化,为什么能够发展出那么高水平的经济?跟他能够用财政方案解决对外军事安全问题有着巨大的关联。

因为用财政方案解决这个问题,是成本最低的一种解决方式。假如天天靠军事关系解决的话,一定是财政压力巨大无比。从这个角度我们可以看到,过去的中原中心论的史观理解中国历史有一个严重的问题。

再从另一个角度来说,我们刚才谈到了近代史的悲情史观也是有问题的。我们用另外一个例子,曾国藩平定太平天国的例子。太平天国是19世纪起来的,起来的时候中国人口已经到了一个临界点了,即将流民四起天下大乱了。任何朝代到后期一旦出现这样一种规模的农民大起义,这个帝国一定彻底完蛋了。

但是大清不仅没有完蛋,挺过去了,接下来还中兴了一下。为什么其他的朝代做不到?流民起来肯定往有吃的地方跑,就是最富庶的地方:财政核心区。流民一旦涌入,意味着帝国彻底完蛋了。没钱养兵没钱缴费,帝国一定完蛋。

大清为什么能扛过去呢?并不是太平天国没有占领大清的财政核心区,整个江南都被占领了。本来财政即将崩溃,根本养不起可用的兵了,于是就让曾国藩、李鸿章、左宗棠下去想办法,于是就练出了湘军、淮军等等。给的军饷相当高,靠什么养?朝廷说你们可以征收厘金,就是过境税。

给出如此之高的军饷就意味着离津规模大,离津规模大前提是内贸规模大,而内贸规模如何变大呢?是因为足够大规模外贸的拉动,这个又是怎么来的呢?是因为鸦片战争之后,中国被迫从广州一口通商变成了五口通商,对外贸易规模极具扩大,从上海、宁波去到海外的产品很多是从两湖产的,运到上海、宁波一定要经过曾国藩、李鸿章控制的地盘,于是就产生了离津。

西方打过来确实给中国带来了很多的屈辱,被迫签了城下之盟,开放了很多不得已开放的东西。但是也使得大清帝国意外获得了一种新的自我霸权的手段,假如没有西方打过来的这么一个事,帝国面对太平天国起义的时候,一定崩溃。因为西方打过来,意外的让这个帝国续命。这里并不是说西方欺负我们是多么好的一件事,而是说西方与中国之间的遭遇,这种互动、这种碰撞并不是最简单的悲情史就能解释的,反而使中国跟世界发生了更加复杂的互动过程,这个过程使得我们理解中国和世界的时候必须有一个更加复杂、更加立体的视角。 这个过程对中国并不是用一句悲情史就能够解释的,甚至即使是在中国非常悲惨的时候,历史的复杂性仍然在起着作用。

我们可以在里面看到极其复杂的基理,这个也是理解中国与世界关系极为重要的前提。包括对于我们当下,假如我们对于近代史的悲情史观的话,就会获得一个很不一样的视角、心情、态度和方向。

所谓重建观念系统,并不是对更多事实的发现,而是更多脑洞的打开。通过开一个全新的脑洞,过去完全同样的事实可以呈现完全不一样的意义。就像我们前面所谈到的罗卡角的问题,它究竟是世界的尽头还是世界的起点,取决于你理解世界的观念系统。

说到这里,我们用一个有可能更加开脑洞的故事来解释一下为什么我会这么讲。我用大家都很熟知的科学革命作为例子,科学革命大家都知道,它的起点是哥白尼的天文学革命,就是从过去的地心说转向了日新说这样一种全新的宇宙观。

从地心说到日心说的转化,过去我们经常说这是理性战胜了信仰,科学战胜了愚昧,因此人类终于突破过去的困境,走入到一个科学理性昌盛的未来等等。这是我们过去通常的解释。

假如你仔细读一下科学史的话,你会发现并不是这个样子。历史实际上是什么样子呢?我们可以这么说,所谓的科学革命并不是理性战胜了信仰,科学战胜了蒙昧,而是信仰战胜了理性,又把自己包装成了新的理性。

哥白尼为什么在那个时代会提出这样一个问题,为什么会尝试重新解释宇宙的结构?因为那也是一个大变革时代,哥白尼时代地理大发现开始有一段时间了,大量全新的东西进入人们的视野。此时,它使得人们过去熟悉的那个秩序、那个世界已经彻底崩溃坍塌了,没有崩溃坍塌的地方,人们也感受到了大变革时代的到来。依靠过去的体系观念已经完全不奏效了,你必须寻找到新的观念体系才有可能努力尝试解释新的世界,去把握住未来。

可是这个新的东西、新的观念体系框架靠什么呢?靠你掌握更多的事实。事实本身并不能告诉你意义,新的观念体系和观念依靠的就是刚才我们所说的想象力。所以,面对这种大的变革时代,想象力是咱们能够重新理解世界、能够重新理解事实的一个重要起点。

而我的这本书我一会就会谈到,这本书本质上来说是一本重建史观的书,史观是什么呢?史观相当程度上就是要给你提供更多的脑洞,要帮你刺激出更大的想象力,并且通过更多的脑洞、更大的想象力,使得你可以发现过去你所熟视无睹,从来没有意识到它的重要性的新的事实。于是你对于世界的理解也会出现全新的变化。

我们当下毫无疑问正是处在一个大变革时代,你在这种大变革时代,毫无疑问你也是需要一个新的历史观的。通过这种新的历史观才能够帮助你突破现在的某种观念上、思想上、精神上的边界,使得你在遭遇到瓶颈的时候,对于未来充满焦虑的时候,仍然可以做到一转念海阔天空。

史观是什么?就是我前面说到的蓝图。在这本书里,毫无疑问你可以看到很多的史实,或者说你可以看到很多刚才比喻的砖头。但是我觉得更值得你关注的是我在这本书里如何尝试勾画一个蓝图,重新解释、重新定位这些蓝图。

有一个例子,比如像我在昨天的驻场答疑讲岳飞的时候,谈到另外一个人物,很多人去读完之后称赞,这的确是一条好汉。过去这种人、这种事绝对是一个无关变量。但是一旦我们突破了史观、突破了中原中心论,而是把视野放在更大的中原、草原、海洋多元结构之下,来理解什么是中国,来理解作为一个体系的中国。我们能够这么做的话,过去的很多无关变量就会变成相关变量,通过这样一个全新的蓝图,你就可以为已经现存的相关变量赋予全新的意义。而过去你根本意识不到的无关变量会变成相关变量参与到我们的生活中。

你在读我这本书的时候,一方面你会注意到很多过许你没有注意到的史实,但是我推荐你要仔细看一下我究竟如何勾画这个蓝图,我用了什么样的方法和结构重新构想这一切。当然不是说我的研究、我所提供的蓝图本身就是唯一正确的,但是我可以跟大家讨论、可以跟大家聊的是我对这些新的史观的构建,对于这个蓝图的构建还是有信心的,可以打开一些新的问题欲,可以帮助人们敞开新的讨论。这种新的讨论有可能最终把我的结论都否定掉了,这也没有关系,但是这样一种努力、这样一种思考尝试的过程有可能帮助我们重新理解世界、重新理解自身、重新理解中国,以及在此基础上重新构想我们的未来,构想我们究竟是谁。

所以我在书里,对于究竟何为中国给出一个结论:从对内角度来看,中国是一个多元复合体系;而从对外的角度来看,中国又是一个世界当中海洋秩序跟陆地秩序之间的一个枢纽。为什么中国有能力担当起它的这个枢纽地位呢?就是因为中国内在是一个复杂多元的体系,中国内部既有大陆的一面,比如咱们的西部地区,也有海洋的一面,比如咱们的东南沿海地区。使得中国可以同时嵌入在海洋世界和大陆世界,内部同时具有多元属性,才能构成连接两个世界的枢纽性的存在。

我一直在强调,中国是拥有超大规模性的。正是这样的超大规模性,使得中国的体量最够大,能够担负起这样一个世界海路枢纽的功能,能够担负起这样一个责任,有这样的能力。所以,我在《枢纽》这本书里面所要谈论的是,究竟什么是中国,究竟如何理解中国,如何理解我们的过去,如何理解我们的未来。对于我们过去的理解跟对于我们未来的理解是一体两面的,它们是穿在一起的。我实际上是用一个统一的方法论把中国从古代到现代,甚至到未来,对于它的走向逻辑的理解,给作出了一个打通式的统一连贯的解释体系,这是从时间上来说。

从空间上来说,古代的中国,中原、草原、西域绿洲、雪域高原、海洋,对这几个方向,它们彼此之间的相互构造性、相互生成性、相互依赖达到了如此之深的深度,以至于你脱离其中一方完全无法解释另一方。我把所有的逻辑都找到。这是就中国古代的秩序而言。

对现代的秩序而言,我把它嵌入到世界的海洋秩序与世界大陆秩序更大的空间中。可以看到我从时间和空间两个方向,用超大规模的要素做一个底层线索串联起来,找到了一个统一连贯的解释框架。用这样一个解释框架,使得我们的历史不再像刚才罗胖所说的,过去所感觉到的断裂性存在,而是进入到一种连续性的存在。通过这种连续性的存在,我们才有可能通过对于过去的重新理解,而有效的理解当下我们在哪,进而能够更好地把握我们的未来。

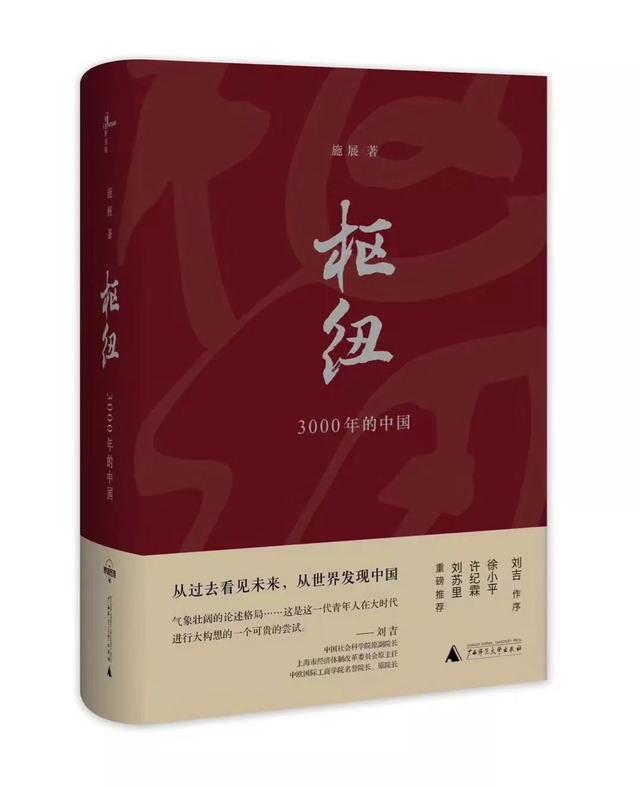

《枢纽:3000年的中国》

施展 著

得到APP独家线上发售

点击“阅读原文”即可购买

-END-

这是我们为你准备的第944次推送

点击“阅读原文”

即可购买本书