特约撰稿丨青柳

一个多月前,河北邢台17岁男孩刘某州因不堪忍受网络上各种不友善评论而选择轻生。

时至今日,事件的波澜还在泛着涟漪,该事件留下的一个拷问还没有解决——面对网络铺天盖地的非理性言论,到底该怎么办?

很难想象,一代人不到的时间,互联网就会发展到今天这个地步。十几年前,人们还在兴奋、激动地接入互联网,寻找一切可以触达的远方;今天,网络生活几乎就是活着本身,网络足以让一个人变得透明,人们害怕被互联网宰制。

关于网络,人们常用“拥抱”来形容。但“拥抱”也意味着毫不设防、肉身接触,网络终究是个工具,不会总是善意。而网络一旦露出狠戾的一面,过于接近的距离,让人们很容易受伤。

▲我国网民规模逐步扩大(图/中国互联网络信息中心)

最新的《中国互联网络发展状况统计报告》中显示,截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,这也是首次突破10亿大关。

这个数字很壮观,但也是让人“后怕”的。这意味着几乎所有中国人都上网了,从概率学上说,无论哪个平台,人们都不太可能完全摆脱恶意评价,遭遇这种事几乎是必然的。

2021年10月15日,短视频网红“罗小猫猫子”在直播时仅仅因为观众起哄,于是喝下农药自杀,之后甚至曝出匪夷所思的“配冥婚”;

2020年杭州一女子仅仅是取个快递,就被编造了一个“少妇出轨快递小哥”的故事,在短视频平台上流传,最后只能诉诸法律解决。

2018年,深圳一男子因在QQ滴滴交流群辱骂乐清被害女孩,被深圳警方拘留。而随后相似的事件在东莞也发生了。

网络恶意言论,越来越以一种难以预测、变化多端的方式出现。除了评论、私信,人肉搜索、网络侮辱、网络诽谤、微信群辱骂等等,都可能是网络暴力的衍生形式。

这些个案,事实上造成了普遍的紧张,人们越来越感到,哪怕我是普通人,但也未必能幸免。一句话、一个截屏、一段录像,就可能引发“灭顶之灾”。

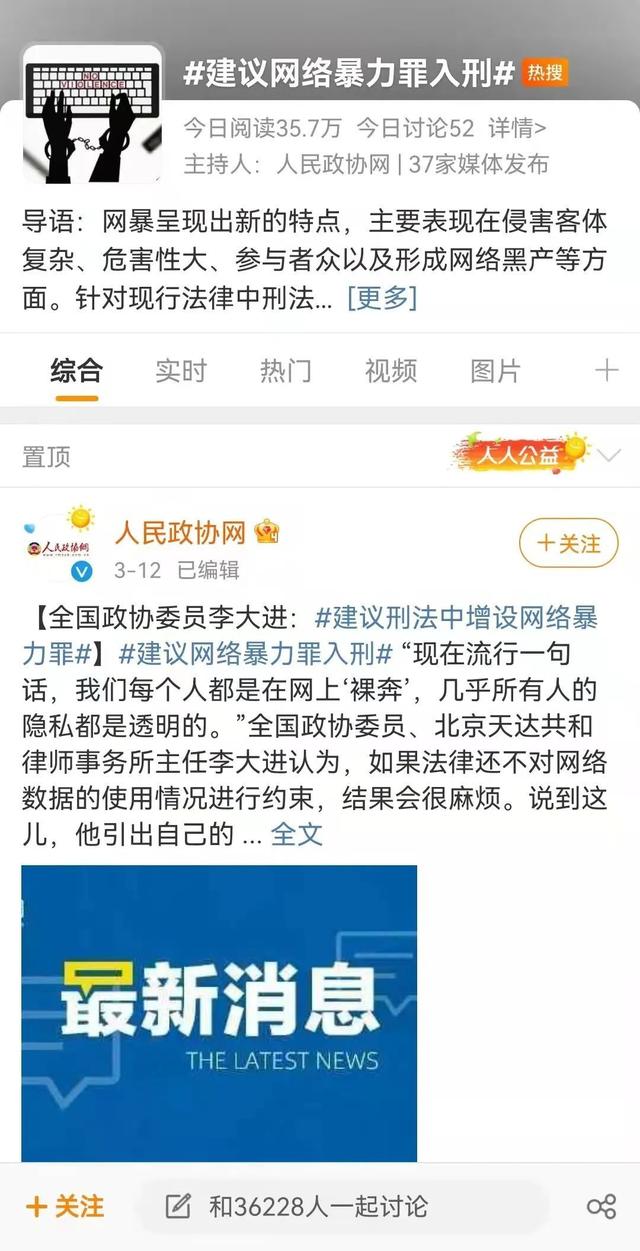

今年的全国两会上,全国人大代表李东生建议打击网络暴力,完善网络治理法律法规。消息一出,很快就备受关注。

他提的建议具有三点:

第一,完善网络暴力的司法解释,针对打击网络暴力进行专门立法;

第二,加大网暴事件中施暴者惩治力度,对情节严重的提起公诉;

第三,落实网络平台主体责任,提升网络暴力应对效率。

除了李东生代表,在今年两会上,张雄等40位代表向大会提交联名议案,建议为反网络暴力专项立法。

他们之所以都强调专门立法,也是因为网络暴力在现有的法治格局里时常悬空。网络世界的匿名性,发言的随意性,侵权行为的不特定性,指数级地增加了追责难度。

一个显而易见的事实是,对于侮辱诽谤这种基本属于自诉的案件,受害者想通过一个个账号,找到真实的侵权人,需要通过诉讼,这些都非常困难,而事后投诉和追诉效率往往太低。

▲ 电视剧《开端》中对王萌萌的网暴(图/视频截图)

另一个难点则是关于网络行为与现有法条的对应常常难以匹配。比如网络暴力如何界定确实是空白,恶意评价到底该怎么定性,现在并不清晰。尤其是心理创伤很多时候是主观的感受,有些人参与骂战不亦乐乎,而有些人对“高矮胖瘦”之类的评价都无法承受。

那么恶意评价到何种程度可以算作“暴力”,网络暴力究竟是一种民事责任,还是适用治安处罚甚至刑事处罚,如何对应侵权后果,这些都是目前法律的疑难之处。

这就是尴尬所在。网络暴力的司法解释不充分,而且执法难度巨大、有法难依;特殊群体比如未成年人,他们的心理健康状况又容易造成不可控的后果;网络平台应该承担反网络暴力义务尚不清晰等等,这些共同造成了网络暴力立案困难、取证艰难、受害者陷入维权困境等难题。

▲杭州被造谣女子提起刑事自诉立案后展示通知书(图/网络)

就比如杭州被造谣女子的官司,官司打了大半年时间,最后虽然胜诉,但也仅仅针对始作俑者,那些传播起哄的人,其实并没有受到惩罚与惩戒。

很悲哀的是,网络暴力事实上是法不责众的,谁也没见过那些施暴者挨个出来道歉。而更多的案件,甚至都没能进入司法视野,只不过是网络热点的转移,自然而然地冷却,受害者只能自我消化心理创伤。

网络文明,永远是一个多方协力的结果。好消息是,我们看到了这个问题由于引发了巨大的民意关注,因此进入了更显著的治理视野,受重视的规格越来越高,机制性的改变正在层层推进,人们有理由期待法治层面的回应。

至少从近段时间的社会舆论看,专项立法渐渐成为共识,网络暴力的法治解决被视为根本之策。

换句话说,网络暴力若无法控制,法治威严何在?

但现实也很冷峻:改变需要时间,考虑到具体情形的复杂,形成从立法到执法的治理链条,产生明显的社会效果,不会是一朝一夕的事。

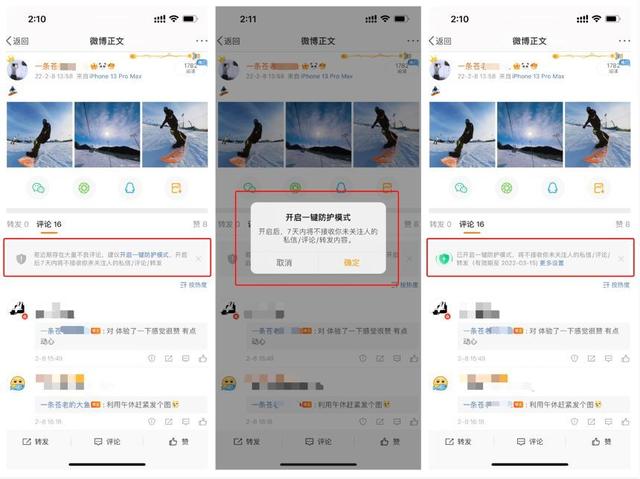

这两天,我看到新浪微博一个通知:3月11日正式上线“一键防护”功能,近期将面向部分用户进行测试,后续将面向更多用户逐步开放。开启后,用户能够在一定时间内,隔离未关注人的评论和私信攻击。

这个功能终于来了。说实话,我很支持这种办法。

面对无所不在、无孔不入的互联网,今天我们更需要一种消极自由:自主“断网”,有一块“风能进、雨能进、网民不能进”的地方。

一道屏障,让我们躲起来。这不是认输,而是另一种意义上的胜利:扑面而来的恶意,可以被一个按键轻松挥去。

我特地研究了下微博的“一键防护”功能:当用户收到大量非正常评论时,将在评论列表顶部、消息箱顶部位置提示用户是否开启隐私防护功能。这是一个很强的提醒,告诉用户“你有一个办法”。

这个功能默认是7天时长,但并不是只能用7天,用户可以手动选择继续开启。这把选择权最大限度还给了用户,人们可以自主选择接入互联网的时机,直到自己完全准备好。

此外,抖音也升级了网络暴力管理系统,上线国内首个“发文警示”功能,引导用户友善评论。同时,用户可以根据自身需求从“所有人”、“仅粉丝”、“仅互关朋友”、“仅自己”四个选项选取谁可以对自己发布的内容进行评论。

此外,抖音还新增了名为“心情暖宝宝”的平台助手,如果用户多次违规发布私信、评论,算法可以自动匹配触发“心情暖宝宝”,用消息对话尝试缓解用户的抑郁情绪,甚至引导用户去人工求助、线下就诊。

这应该成为今后各大网络平台的改进思路。网络世界需要给每个人一把锁,如何开启、何时开启交由用户自己决定。从个体层面来说,“自主”或许比“开放”更重要。

互联网是抽象的,人们进入互联网的实体只能是一个个网络平台。在这个语境下,平台就是互联网这种基础设施本身,也应当尽可能地实现“公共服务职能”。把用户接入互联网并不是全部使命,提供救济途径,是平台服务的题中之义。

对“带节奏”的造谣者进行跨平台信用联合惩戒,或许也该提上日程。网络暴力很有可能是跨平台的,比如在一个平台出现舆情,另一个平台发酵暴力。如何跨平台惩戒,这不能被忽略。

当然,解决网络暴力,仅靠网络平台来改变是不够的。用户可以屏蔽,但恶意不会消失;自己收不到私信,但阻挡不了不友善言论的蔓延。根本的治理办法,依然是形成从线上到线下完整的治理闭环,施暴者必须承担相应的代价。

但平台层面的机制改善,至少提供了一个窗口期,让人们可以获得一个并非治本但相对有效的办法。在这个时间差里,社会应当也必须抓紧,去找出更彻底的解决办法。

这当然还是要回归法治。#建议制定反网络暴力法#、 #打击网络暴力刻不容缓# 、#网暴入刑如何有效落地#等话题在近段时间密集出现在热搜,都在反映解决方案的共识正在达成:唯有一整套完善的法治体系,网络暴力才能得到最根本的规制。