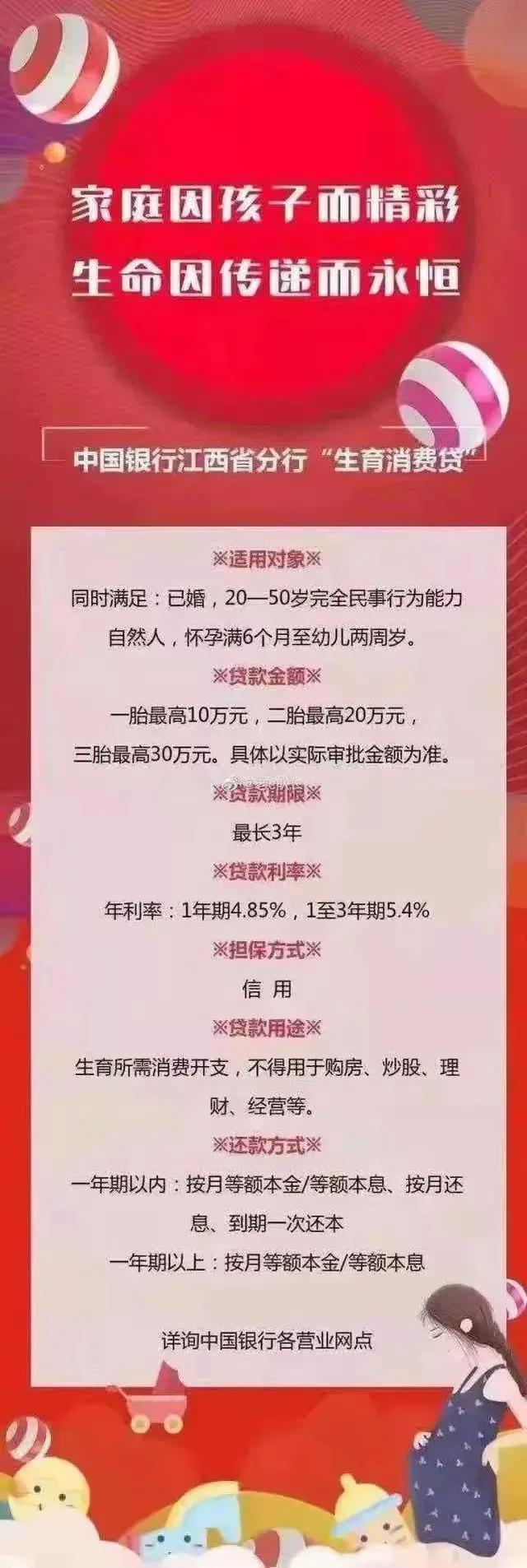

近期,一则中国银行江西分行将推出一款“生育消费贷款”产品的消息,再次在网上引爆了舆论。

从这款产品的海报中,可以看到,年满20岁至50岁的完全民事行为能力自然人,怀孕满6个月至幼儿两周岁期间,生一胎可最高贷款10万元,二胎最高20万元,三胎最高30万元。

这一产品的上市,迅速引起了网友热议,“能生养三胎的,还差这30万吗?”“养孩子都需要贷款,还是先把自己养活吧”“无法接受贷款养娃”……这些热门评论均收获了不少点赞。更有三胎家长直接站出来表示:“现在养娃成本高,并不是一款贷款可以覆盖解决”。

其实,这样的“生育消费贷”矛盾之处,也是最让大家无法接受的点在于:不差钱生娃的人根本不需要这种贷款,而真正缺钱却想生孩子的人,这笔贷款并无法解决什么问题,况且连生孩子都需要贷款的人,哪来的经济基础去一边养娃一边偿还贷款呢?而再进一步思考,把消费贷与生育联系在一起,就有了一种把生育产品化、工具化的意味,是否就遮蔽了生育本身丰富的意涵呢?

其实“三胎贷”并不是独创,早在二胎政策刚放开的时候,就有不少银行在第一时间推出了“二胎贷”。2016年3月8日,邮储银行、中邮消费金融等在北京成立“邮你有家”消费产业联盟,并推出全国首款针对“有孩家庭”的消费金融产品“二胎贷”,最高额度为20万元,产品期限3期到36期可选。

当时针对“二胎贷”,其实更多的看法是,这只是一种噱头大于实用的消费贷方式罢了,现在的“三胎贷”其实在本质上并没有什么分别。

据消费金融专家苏筱芮介绍,生育相关的消费贷场景并不鲜见,此前多家金融机构布局“月子分期”等类似业务,通过月子中心等具体场景切入生育消费,此类场景的优势在于利润较高且属于刚需范畴,但劣势在于场景端尚未成熟,客群的消费潜力、消费习惯仍具有挖掘空间。

当时的“二胎贷”在不久之后就因为社会的舆论进行了下架,这次的“三胎贷”也是如此,在消息被曝出后,中国银行江西分行官方微信号发布了关于“生育消费贷”的情况说明。据介绍,“生育消费贷”有关信息是内部评估信息,目前尚处在方案评议阶段。就目前评估看,现有消费贷款产品能够覆盖相应需求,暂无此类产品推出计划。同时相关银行职员发表声明说,“这只是银行的一个想法而已,具体实施流程及所需材料还没出来”。

这次这件事,也从侧面反映了,由于现在银行个人住房贷款、经营贷款的业务监管愈加严格,为了能够提升贷款数据,为了从消费贷场景竞争中“脱颖而出”,各个银行也是想破了脑袋,拓展场景形成差异化竞争路线,第一时间紧追实时热点,从个人消费贷款的创意角度来提升宣传营销效果。当然,虽然想法是好的,但对社会热点没有筛选的消费,加强社会焦虑,是否能够真正带来正向的收益呢?

央行金融市场司司长邹澜此前在国新办发布会上表示,个别银行打着所谓金融创新的旗号,挑战社会痛点,引导居民过度负债,触及社会公序良俗的底线,脱离了金融服务实体经济的本职。监管部门支持银行在风险可控、审慎合规的前提下结合实体经济的实际需要来创新针对性的产品服务,对于有悖公序良俗、与国家大政方针背道而驰的做法及时予以纠正。

其实,银行通过社会热点或者痛点,来吸引眼球无可厚非,但在评价一款消费贷产品的优劣的时候,符合市场需求,以及考量社会舆论带来的影响,都同样重要。监管部门已多次强调:严禁金融产品过度营销,诱导过度负债。事实上,生育消费贷与装修贷、教育贷等场景消费贷不同。育儿是家庭中长期、结构性支出,养娃成本最终还是得回归家庭长期收入。如银行只为拓客,变相削弱风控,将为不良贷款滋长留下隐患。