毕磊和吉娜的家位于广州大桥旁,角落的客厅被江景包围。对他们来说,这个满是古董物件的房子,是收藏岁月的展厅,也是第一个真正的家。

最近,毕磊和吉娜发现了一个1760年英国制造的钟。市面上的古董钟大多是19世纪以后制造的,这个18世纪的钟现在还在运转,每21小时响一次。很长一段时间,它横跨欧亚大陆,从西欧诸岛向东移动,为一位日本收藏家所有。此后在东京新宿爵士咖啡馆“kima”展出了40年。1977年,它还在一本西方古董杂志上发表。在详细清点宝藏的时候,年代、时代、跨度,还有很多描述时间的词汇都被他们反复提及。他们在时钟持续摆动中捕捉到轻微的嗡嗡声。

餐桌上摆放着钟表,还有日本橡木的手动音响,B&: O CD机,1980年迪特里希设计的早期明治烛台和竖琴椅。

毕磊在中国北方长大,和吉娜一起在巴黎和东京生活,疫情过后定居广州。

“这是我们第一个真正的家。以前的住宅都是流动的,这次进入稳定阶段。”

作为全球买手,在相伴相知的十年间,毕蕾与吉娜走过约300座城市,40多个国家,一切经历都印刻在物件中。旅途中不同的风土人情使他们萌发了将现代审美与传统技艺相结合的念头,于是开始更深度的旅居,与手艺人一起设计制作产品。毕蕾说:“好的物件等待被发现,旅行就是去发现、去寻找。”他们向往与在地特色不期而遇。

毕磊和吉娜设计了一系列咬不动面包的胸针。它们是与旅行中到访的工匠合作手工制作的。

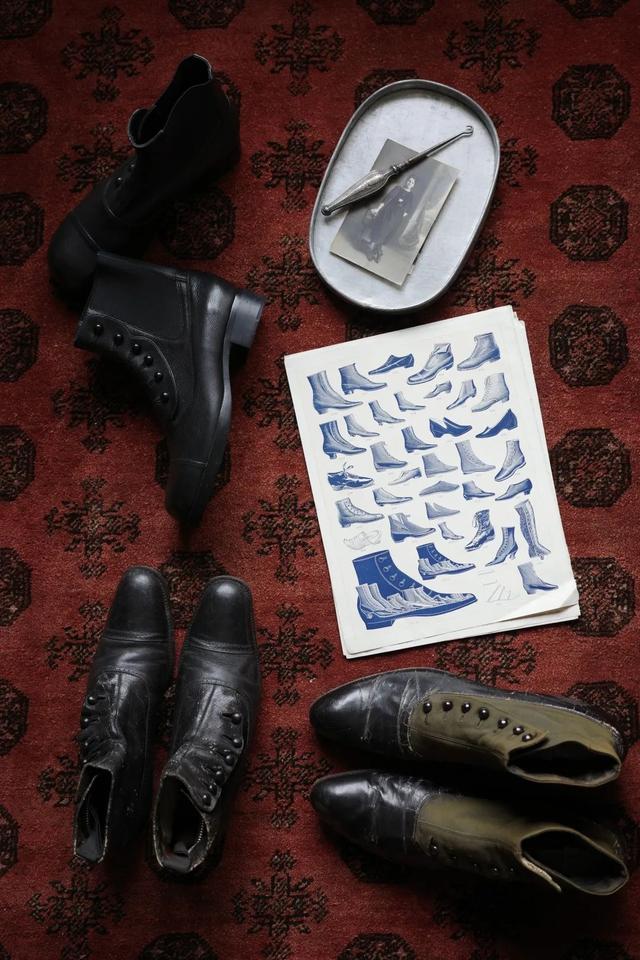

19世纪末流行的纽扣靴让毕磊和吉娜着迷。他们着手修改这种古老的靴子形状,设计适合日常生活的靴子。

最近最新的设计是小银珠耳环,放在鄂温克族民间手工艺人的桦树皮盒子里。“我们不卖旅游纪念品。我们只是想区分那些机械生硬的饰品,做一些即使不完美也有生活温度的物品。这也是对推广民族产品的一种坚持。”两人在产品介绍中这样写道。淘商品,爱惜商品,卖商品,物尽其用。他们把买家的职业定义为“在一个频率内获得完美的转移”。同频是审美的共鸣,而这种传递不仅仅是人与人之间的物品交换,更是物与人的对话,思想的交融。

金珠是吉娜经常佩戴的首饰,身后的Globe-Wernicke书柜可以拆卸使用。柜子上,大正时期的扇座上有北欧艺术家的雕塑陶土。

毕磊用痴迷来形容她对《大正时代》的喜爱。那时,电在城市里很流行,据说东京每个人都有电灯。裸露的灯泡让夜晚变得明亮柔和,小时空流向这一刻。一百年后,霓虹灯亮了。窗外是广州桥、河水、市政的大型绿植。无尽的奔波中也有安静的游船树。在流转中,织物、木材、纸张、和谐内敛的材质,让空房间安静下来,古董在明暗交错中最细致的魅力呈现出来。

在这样空间里,毕蕾和吉娜将逐步完成百年前东洋商店的构想,这是他们认真营造的第一个家。

靠墙放着陶的李朝民画。“民间画”一词来源于日语柳宗越,用来指代大阪画等日本民间画。它滑稽有趣,也有丰富的含义。

撒在Thonet摇椅上的裙子是由19世纪的设计改良而来,车尾的纺织车也源自19世纪。不同颜色的木纹,静静地展现着百年抹不去的魅力。

看过了多样的风格,他们最终选择了打造一个具有东方色彩的home 空房间。他们认为空之间的风格是自然呈现的,

“空间能代表一个人的性格和喜好。我们把营造家的周期放长,不求快,但这里的一物一件都得是自己真正喜爱的。”

客厅的一侧,储物柜旁堆放着大量东方艺术的书籍,书籍上放着马塞尔·布鲁尔设计的镍台灯。

吉娜说,“空与人一致,你用的东西,你的环境也要与你一致。我们不喜欢过多参考别人做过的事情。在当今这个快时代,每个人都是艺术家,有很多精彩的想法。人会有很多自己喜欢的东西去效仿,但我希望每个人最后都能保留自己想坚持的那部分。”

虽然也认同着其他民族文化的智慧,但两人的家居空间自然而然地生长成了现今的东洋风格。

土库曼地毯上随意排列着Kaare Klint设计的Safari椅子和两盏上世纪50年代的臂灯Jielde,远处邱启申设计的伸缩椅Flexible Love成为客厅的一个架子。

毕磊展示的藏品对应了日本历史上最重要的三个朝代。大约一百年前,江户传说中浮世绘的色彩并不暗淡;明治维新带来了西方式的曙光,文化艺术肆意生长,给人力量和浪漫爆发力;大时期,日本迎来了前所未有的繁荣。人们呼唤纯粹的艺术,试图摆脱以前的精致工艺...“这套盔甲让空显得庄严肃穆,是江户时代武士的装束。”可穿戴盔甲,真人大小的物体有着凛然的气势,给空的角落带来凛然的气息。

陈方与中医穴位上穿盔甲的小木头人绑在一起,盔甲下有趣地搭配了一双19世纪的法国木鞋。

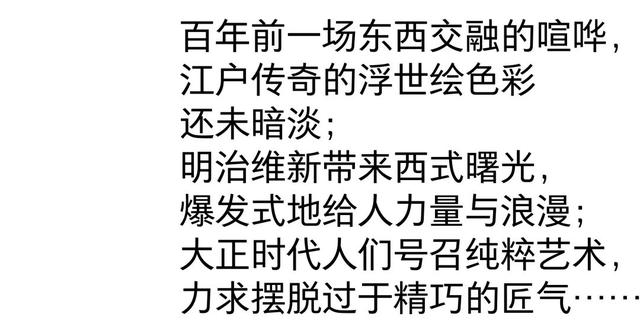

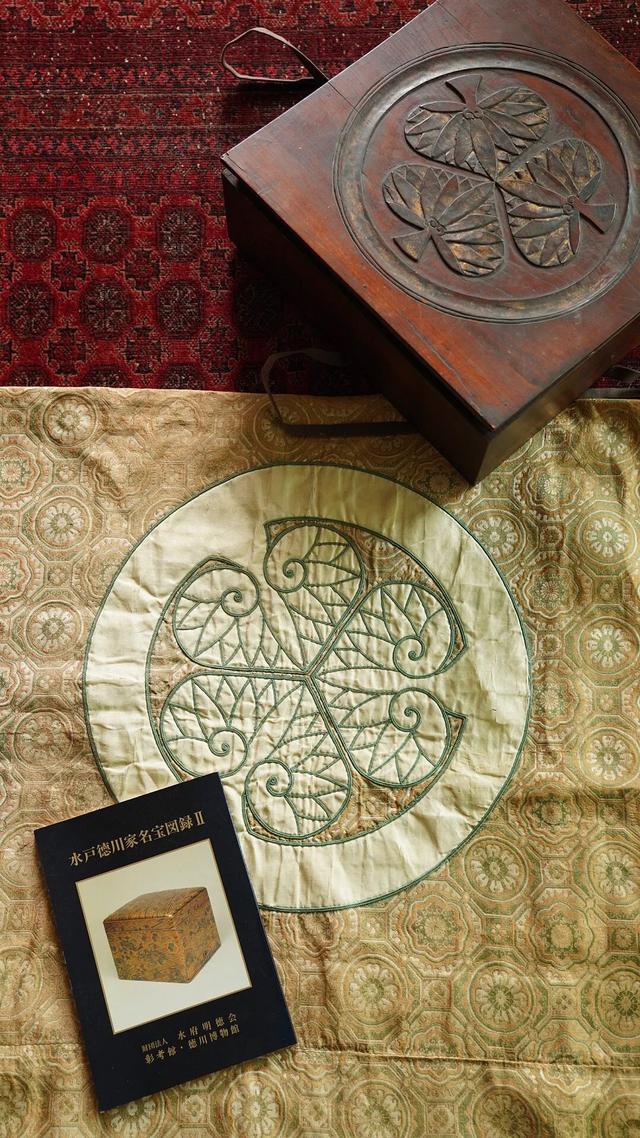

真正能为我们勾勒江户局势的,是他的一部战争大幕集。窗帘类似于帐篷。这块布是德川用来建造临时司令部的最里面的一块。出于对这段时期的热爱,毕磊夫妇慢慢讲述了这段幕后的故事。现在,百年前那场战争用的幕布已经叠得整整齐齐,似乎把过去的战争都包裹在里面,静静地等在角落里,等待人们去缅怀。

将窗帘折叠起来,精致的编织线历经百年收藏依然完好无损。

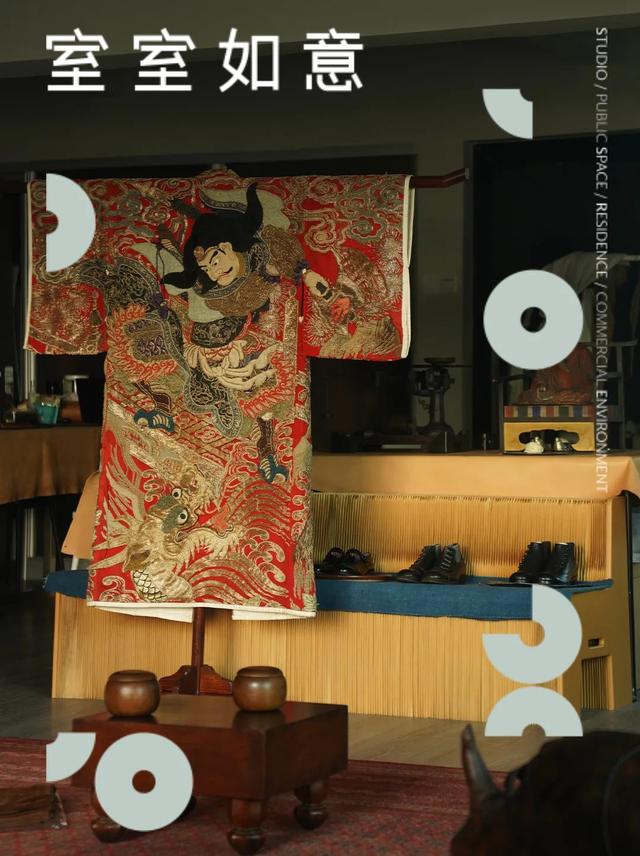

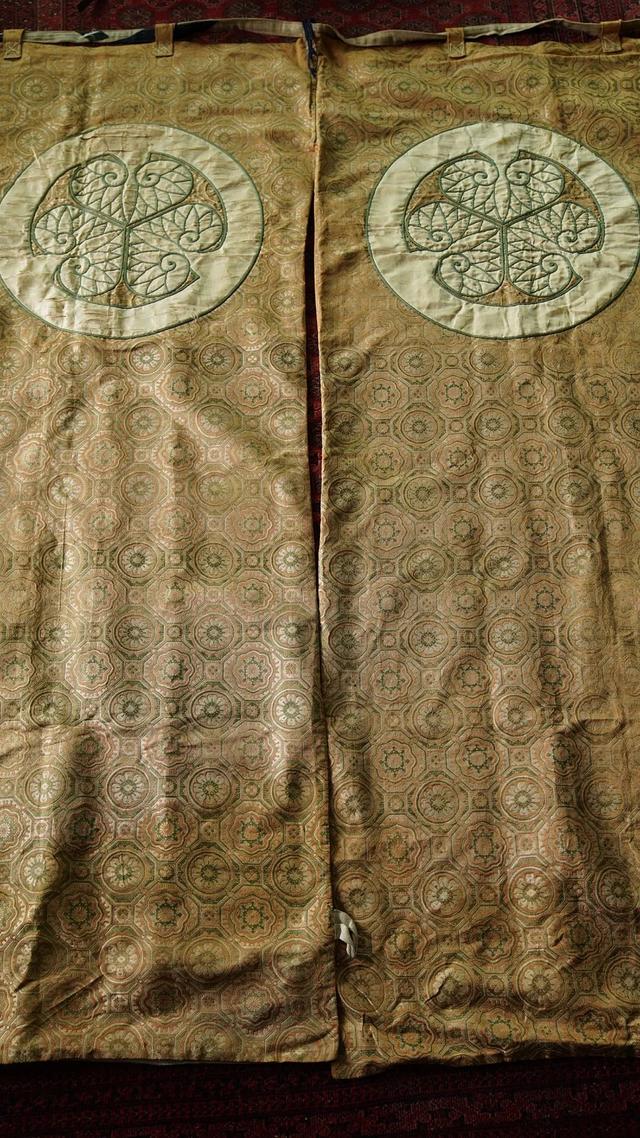

盔甲的对面是一件绣有许多金线的和服。毕磊和吉娜已经收集了许多这样的和服。

庄重与壮丽的对比,让空紧张起来。这种最具东方色彩的服装,最能表现明治时期追求高超技艺的风气。

在那时,这样一件和服制作工期甚至可达5年。毕蕾用手机找出一幅莫奈的作品——《穿日本和服的女子·卡美伊》。画作中莫奈的妻子穿着的和服厚重而华丽,与眼前这件收藏极其相似。画中美人旋转,活力使厚重的衣角堆叠起伏。如今,眼前这件华美衣裳无言,金线无声反射阳光,勇士和龙相争百年。也许它也见证了东西方交融的喧嚣。

上图:和服架放置在大正时期外国馆使用的转椅(左)和1930年左右的十四行诗14号椅(右)之间。

下图:毕磊和吉娜收集的其他和服。

“大正时代是我最痴迷的一个时期,我想复原一座100年前的商店,这是我一直以来的目标。”大正短暂却稳定,自1912年始,1926年便结束了,距今正好百年。毕蕾认为现今日本的风格和审美基调在这一时期得以确定,他收藏了许多相关的工业产品,其共同之处在于对标西方,或模仿,或努力展示日本传统,或推陈出新。一座一百年前的商店,货物、装潢、礼仪乃至客人,都是必不可少的元素。这项事业处于进行时,一切都在精心而缓慢地自然生长。

敲响了宏伟时期造型各异的咖啡店的钟声。

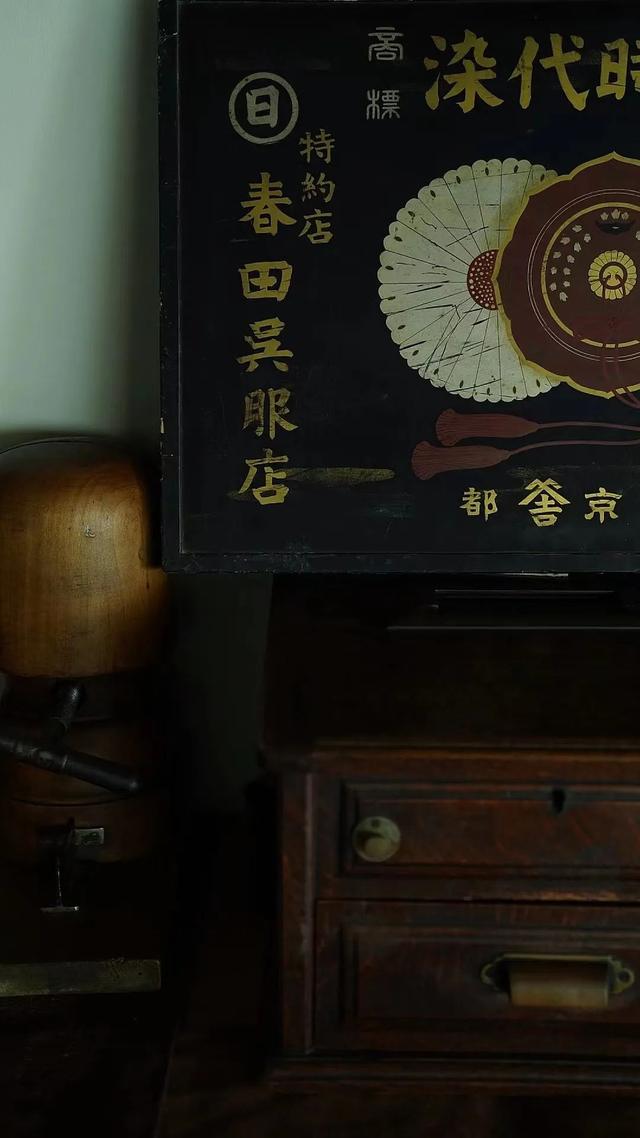

左上:明治15年(1882年)京都春田五福店(和服店)的招牌。

右上:19世纪20年代商店里杂货的放大镜。

左图:明治时期精工制作的八角钟,京都三条店使用的秤,大正时期使用的储物器。

右图:19世纪20年代意大利制造的电子管分体式收音机。

把墙拆掉,把四个房间改成一个房间。落地窗将更多的光线引入其中,使房间空宽阔、灵动、明亮。毕磊和吉娜创造了一个极其宽阔的工作区域,而相对私密的客厅空则被缩小到只能满足基本需求。

“客厅的空间对我们而言非常重要,因为我们大部分的设计工作需要在家中完成,美的环境能带来更多灵感。家的陈列很像店铺,住在里面会有住在商店的错觉。”

毕磊和吉娜从京都买的明治学习桌,里面有德国跳蚤市场的梳妆镜,拍卖的古代木梳,欧洲贵族的纯银梳子,还有一个锡盘。

货架上摆放着日常穿的鞋子和靴子,陈列着大量来自日本东北的传统木偶“芥菜籽”。

商店只展示物品,但漂亮空的房间不能只堆着。吉娜说房间里的几盏阿卡里纸灯可以告诉我们如何建造房间空。纸灯内有暗含坚韧的竹签支架,纸灯外是桑皮做的纸,细腻干净。这些作品出自日裔美国艺术家野口勇之手,融合了东方传统美学和西方现代理性。

房子的角落里有不同风格的Akari纸灯。

毕磊喜爱纸灯独特的雕塑感,不同的组合营造出不同的氛围。每一盏灯都一盏一盏的亮起,光线所及之处,传统与纸张渐旧,带给空温暖的呼吸感。

Akari 在日语中有“光”的意思,艺术家认为照明是一种连接,连接物与空间,物与人,甚至是人与人。

明里纸灯深受毕磊夫妇的喜爱。轻巧的纸灯可以轻松移动到任何角落,在不同的组合之间营造出不同的氛围。

这个角落很亮。相比之下,轻需要与之有一个沉重的平衡。

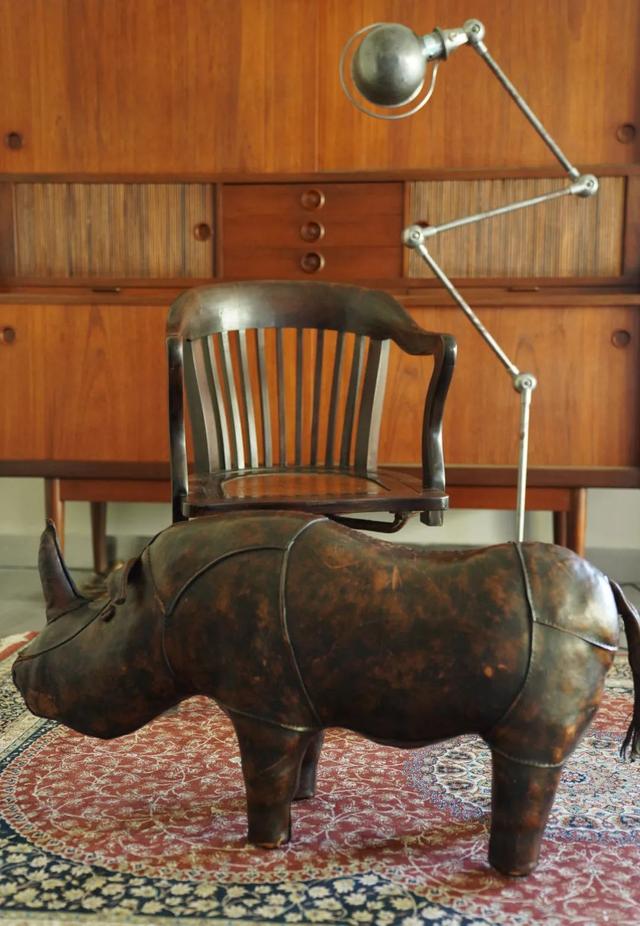

若说古董中沉淀的“岁月“是一种隐性的重量,那么金属材质、朴而不拙的木质家具则是可触可感的厚重。生产于1960年代的OMERSA脚凳敦实而饱满,扎实的木棉花及木材刨丝填充金属钢骨架,整个物件似一方小镇纸,让空间内敛、稳定起来。由包豪斯巨匠Marcel Breuer设计的Nickel Table Lamp具有很强的几何感,金属材质所独具的重量感让这盏台灯如同一座雕塑。

左图:OMERSA犀牛脚凳是毕磊夫妇在客厅最喜欢的物件。

右图:非洲瑟努夫部落的奶凳和犍陀罗佛像。

非洲酋长椅、日本美女、泥塑脸和19世纪的木偶...

当毕磊逐一介绍家中物件时,家中随处可见的人像元素仿佛成了家的主题。

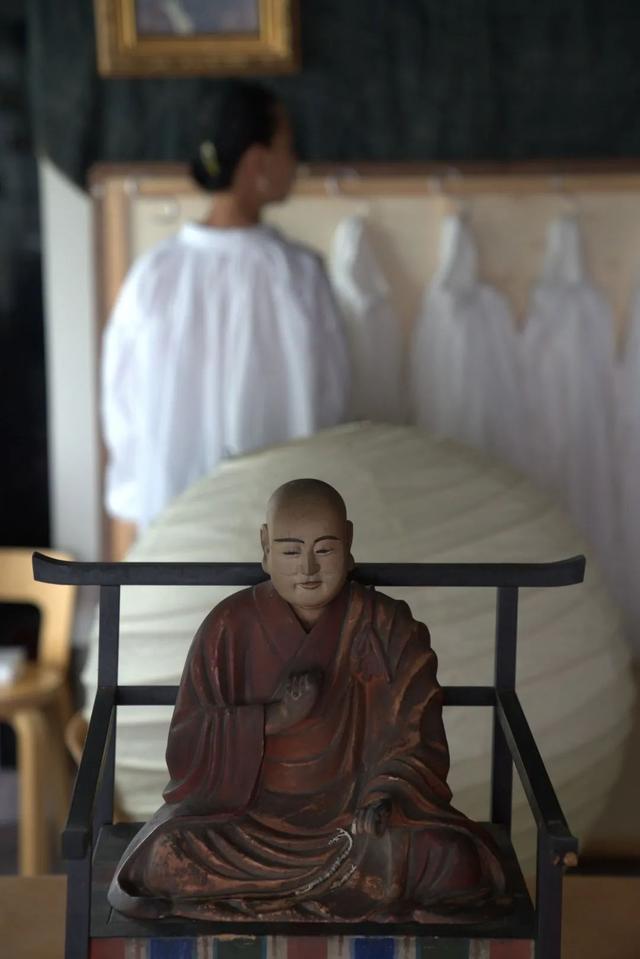

毕蕾说:“我们才发现家中竟有这么多肖像。或许这是出于我们对具象事物的喜爱。两个人生活太单薄了,和这些像朋友一样的肖像在一起很热闹。”最特别的人像当属江户时期的空海法师的塑像,“它曾在古寺里被供奉了很长时间。这是我们婚后第一件收藏品,也是跟随我们最久的一件物品。”对二人来说,空海塑像有某种魔力,“当我们外出时,它帮助我们照看房子。我一个人喝酒的时候,就和它聊天。这已经形成了一种习惯。它就像一个家庭成员。我想它可能会伴随我们一生。”

空客厅中间的海大师雕像,对毕磊和吉娜来说,就像一个家人一样重要。

现在出行极其不方便。被世界疫情阻隔,就像一堵无形的墙。起初,两人觉得疫情对全球买手职业的影响很大,完全限制了他们的气质,但现在他们很享受呆在家里发展新技能。

“对我们来说后疫情时代也许会让我们更积极,反而有时间停下来整理,更清楚自己要什么。”两人如是说道。

开放式的客厅没有沙发,只铺了一张土库曼地毯,放了一个方块。毕磊和吉娜的日常生活在这里展开,从各地收集的购买物品在这里汇聚整合。

去年,毕磊和吉娜参与了一个纺织企业博物馆的规划,以展示亚麻收藏品。在这个过程中,他们学到了很多古老的纺织专业知识,在热爱的基础上开拓了新的思维和视野,新的展览和创作也在酝酿中。“目前来看,我们不必重复以前的模式,这对我们的职业没有好处,而是对自己的一种培养。”他们正在经历的,也可能是某种意义上的“推倒围墙”。

作者:杨

编辑:韩瑞

由穆跃彪安排