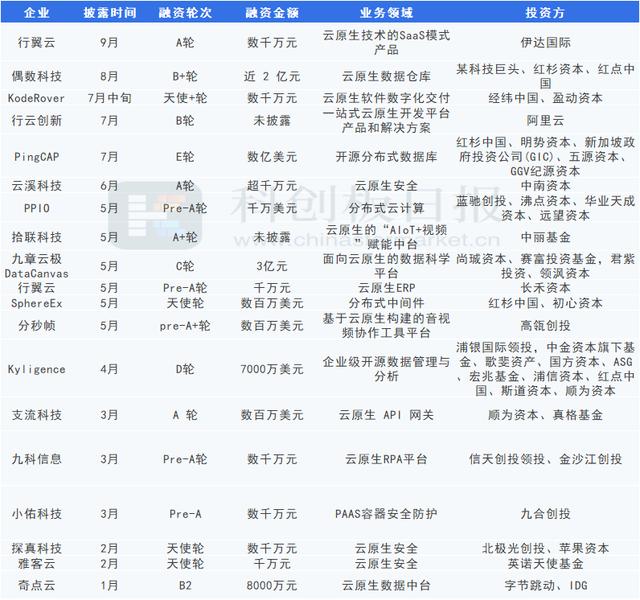

1月9日,微信在广州举办公开微信课堂Pro活动,这是微信一年一度的秀肌肉时刻。前几场,腾讯高级执行副总裁、微信事业群总裁张小龙做了几个小时的演讲,都是互联网圈津津乐道的话题。

但今年,张小龙没有做演讲,而是通过一个10多分钟的视频,与现场观众分享了他对信息传播和互联互通的思考。张小龙说:“其实我不是故意来现场的。”

张小龙解释说,对于团队来说,前期是考验产品能力,现在更多的是考验组织能力。所以,“这一年,我更愿意把时间交给同事,让他们带给我们团队的思考。”

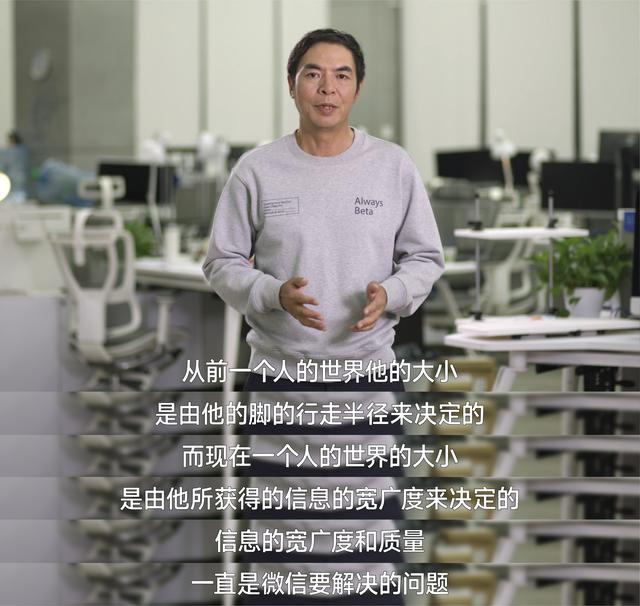

“信息的广度和质量一直是微信要解决的问题。”在视频中,张小龙简单谈了一下对广泛信息连接影响力的思考。

一个是隐私的转移。

张小龙表示,精准广告和用户隐私是有矛盾的。“作为一个平台,因为我们有大量的数据,应该用什么,不应该用什么,其实是我们一直在思考的问题。在此,我们也倡导同行一起关注这个问题。”

第二,信息获取是被动的。

张小龙说,他推送什么信息,就决定了用户会看到什么信息,处于什么样的世界。“所以,我很少说分发这个词,我觉得推荐可能更尊重一点。”

第三,社会关系的扩展和复杂化。

微信好友上限5000。张小龙说,现在近百万人接近5000个好友。“虽然他们不是真正的朋友,但他们也促使我们扩大朋友的数量。”但是,扩大好友数量的限制,“说实话,我们真的很害怕它的影响,我们会反复思考。”张小龙说。

第四,信息传播的速度。

张小龙说,有句话叫“谣言传播千里”,耸人听闻的内容可能会获得更大的传播机会,这是人性使然。所以张小龙说,作为一个信息传递的平台,我们也有很多办法,比如用更多的参与者和强大的机制来帮助平台仲裁。

第五,信息选择的难度。

张小龙指出,包括微信官方账号,看似可以随便关注,其实选择有限。对于微信最近推出的《看一看》中的社交推荐,张小龙表示,看起来效果还不错。朋友间互相推荐是扩大人们选择的一种方式。

六是信息的多样性。

按照张小龙的说法,虽然头大的尺寸会有最多的浏览量,但是在一个人人都可以创作的时代,希望长尾巴的小号有自己的生存空。

七是搜索的难度。

1月,微信宣布将微信搜索升级为“微信搜索”。张小龙表示,希望搜索能够进入每一个小程序,让大量的小程序能够支持各种长尾搜索需求。

在视频分享中,张小龙也谈到了微信发展中的“两个小错误”。

“一个是公众平台长期只有pc网页版,限制了内容创作者的范围。"

“另一个是,也是更重要的是,公众平台最初的想法是基于连接品牌和用户,取代短信成为群发工具,有效避免垃圾短信。群发内容不是重点,但是各种内容都应该是可以的,比如文字、图片、视频等等。但是我们不小心把它做成文章作为内容的载体,使得其他形式的短内容没有出现,这就使得我们在短内容上有些缺陷。"

张小龙为微信的新功能做了一个剧透,说:微信的短内容一直是发力的方向。如果进展顺利,我们可能会在不久的将来与您见面。春节快到了,微信在红包上有了一些新的创造。

以下为张小龙微信公开课PRO演讲全文:关于信息互联的七点思考

公开课的朋友们,你们好。

又到了一年一度的微信公开课。很抱歉这次没来现场。我在这里向大家问好。

其实我不是故意来现场的。记得第一次公开课,我提到参加各种会议可能是浪费时间。

我也说过,用产品说话才是我们应该做的。如你所见,微信从未召开过发布会。在我看来,新版本的上线页面就是微信的上线,直接覆盖数亿用户。

但是同事说服我,公开课不是会议,是开发者的会议。的确,外界对微信可能是好奇甚至是误解,所以公开课的确是微信阐述自己理念和想法的好机会。

但是去年我想,现在微信团队这么大,我们面临的问题从早期的“怎么办”到现在的“怎么办”。在早期,我们专注于每个功能,思考如何做到最好。

现在是考虑我们应该尝试什么以及如何组织的时候了。对于团队来说,前期是考验我们的产品能力,现在更多的是考验我们的组织能力。

我希望我们的团队在每个领域都有杰出的深度思考者。所以去年我就在想,我不一定每年都来公开课。这一年,我更愿意把自己的时间交给同事,让他们把我们团队的思想带给大家。

当然,我个人也有一些小想法可以在这里和大家分享。

信息互联的影响

可能永远不会有一个时代,几亿人每天花那么多时间在手机上浏览各种信息。微信大概是人们花时间最多的应用了。

所以我常常想,微信作为一个基础的信息传递工具或平台,我们一个不经意的动作,都可能引起信息洪流的改变。

我们知道基因编辑是非自然的选择。因为人类强行改变了自然进化的进程。同样,技术进步也改变了自然选择。

人们在屏幕上看到的视觉信息,比现实中眼睛看到的要多。人们看到远处的影像,听到远处的声音。曾几何时,一个人世界的大小是由他双脚的行走半径决定的。现在,一个人世界的大小是由他所获得的信息的广度决定的。信息的广度和质量一直是微信要解决的问题。

然而,人类对信息广泛联系所带来的影响的思考却落后于网络的发展速度。随着互联网的发展,尤其是近年来移动互联网的发展,每个人都是随时在线的,面对着海量的信息。

这在历史上是不可想象的,即使在十年前也是如此。人真的能控制这种信息互联吗?还是技术在引导甚至控制人们的生活方式?

我们可以从几个维度来看待这种影响,包括隐私的转移、信息获取的被动性、社会关系的膨胀性和复杂性、信息传播的快速性、信息选择的困难性、信息的多样性和搜索的困难性。

I .隐私权的转让

从历史上看,技术越先进,个人隐私就越少。人们在获得便利的同时,其实也在不自觉地一点点缩小自己的隐私。

比如精准广告和用户隐私其实是矛盾的。作为一个平台,因为我们有大量的数据,应该用什么,不应该用什么,其实是我们一直在思考的问题。在此,也倡导同行一起关注这个问题。

二。信息获取的被动性

你看到的,或者你读到的,决定了你是谁,决定了你的想法。让信息触手可及。然而,从信息的海洋中获取什么样的信息是一个非常具有挑战性的问题。

其实很多人并不愿意主动获取信息,而是更愿意被动获取。记得几年前我说过“推送改变世界,因为用户更懒”。包括微信,也是以推送为主。你收到的每一条信息都比你真正想得到的信息被赋予了更高的优先级。

那么,推送什么信息,就决定了用户会看到什么信息,处于什么样的世界。这是我们应该经常思考的问题,也是我们努力的方向。

所以我很少说分发这个词,我觉得推荐可能更尊重一点。

三。社会关系的扩展和复杂性

是人类社会关系的总和。现在社交关系越来越体现在微信上的好友、群、好友之间的互动。比如中学生和大学生因为群体而活跃。

以前有个学术词叫邓巴数,意思是一个人最多有150个朋友。但是在微信里,明显就坏了。人们维护朋友的能力比移动互联网之前的时代突然提高了很多。

我们以前限制一个人最多5000个好友,现在近百万人接近5000个好友。虽然他们不是真正的朋友,但他们也促使我们扩大朋友的数量。

我记得当附近的人上网的时候,我其实有一种淡淡的不安,因为在以前,我们和附近的人之间的界限会被打破,我不知道是好是坏。

这种思维其实会贯穿微信的演变过程。就像我们很容易扩大5000好友的限制,但是说实话,我们很害怕它带来的影响,我们会反复思考。

四。信息的快速传播

一方面是信息传播速度比以前快。也许在一瞬间,一个事件能以几何级数在很多群体中迅速传播。

另一方面,正所谓“谣言传播千里”,耸人听闻的内容可能会获得更大的传播机会。这是人的本性。

我们可能很难用技术手段作为判断内容质量的标准,但是作为一个信息传递的平台,我们也有很多方法,比如用更多的参与者和强大的机制来帮助平台仲裁,就像我们对待原创和抄袭非常相似一样。

动词 (verb的缩写)信息选择的困难

看似我们在海量信息面前可以自由选择看哪些,不看哪些,但实际上我们不可能有时间一一筛选,所以看到的永远是偏的。

包括微信官方账号,看似什么关注都可以,其实选择有限空。我们在节目中试验了社交推荐,看起来效果还不错。朋友之间互相推荐,是扩大人们选择的一种方式。

不及物动词信息的多样性

虽然头部小号会有最多的浏览量,但是在一个人人都可以创作的时代,我们希望长尾小号有自己的生存空空间。这也是之前微信官方账号忽略的一部分。这个我以后再说。

七。寻找困难

相比web互联网,移动互联网的各个app更加碎片化,信息难以打开和搜索。我们做小程序的时候,有一个梦想,希望搜索能够进入每个小程序的内部,让大量的小程序能够支持各种长尾的搜索需求。

当然,小程序仍然是我们需要不断改进的领域。只有小程序足够繁荣,才能支撑搜索内容的丰富。

[/s2/]论“信息多样性”的外延[S2/]

这里说一下我们对信息普及和生活的影响,其中提到了信息的多样性。这里也是。

微信初期,我说过我们做基于手机的app,而不是PC。pc端只是辅助。如果没有,我们就无法向所有人推广我们的产品。

回想当年,我们犯了两个小错误。一个是公共平台。很长一段时间,只有pc网页版,限制了内容创作者的范围。

再一个,也是更重要的一个,公众平台最初的想法是在连接品牌和订阅用户的基础上,取代短信成为群发工具,有效避免垃圾短信。

群发的内容不是重点,应该是各种内容,比如文字、图片、视频等等。

但是我们不小心把它做成一篇文章作为内容的载体,使得其他形式的短内容没有出现,让我们在短内容上有了一些缺陷。这也是我之前说微信官方账号本身不是为媒体准备的原因。

我们非常重视每个人都能创造的东西。朋友圈之所以默认发照片和视频,是因为我当时有一个认知,十亿人发文字不容易,但是发照片是每个人都可以做的事情。

所以相对于微信官方账号,我们缺少一个人人都能创造的载体。因为不可能要求每个人每天都写文章。

所以之前公开课上也提到了,微信的短内容一直是我们应该发力的方向,如果顺利的话,可能会在不久的将来和大家见面。毕竟表达是每个人天生的需要。所以这里也是新版本的一个小预览。

春节快到了,我们在红包上也有一些新的创作,可能也会吸引你发挥你的创意。这里也是一个预览。

我今天的分享就到此为止。虽然这次没有参加现场演讲,但相信同事们也会给大家带来精彩的报道。

再次感谢。