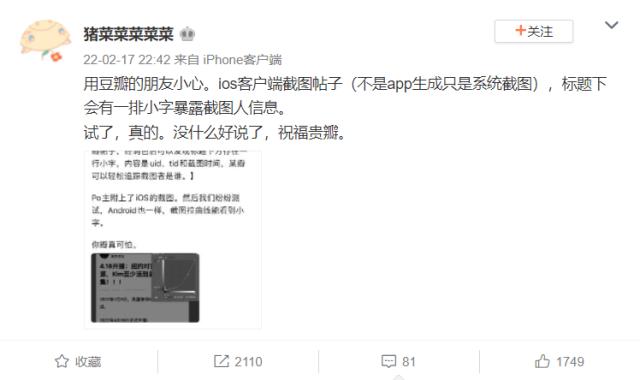

【PConline八卦】最近豆瓣App截图含有水印的消息绷紧了很多人的神经。有网友发现,在豆瓣App的截图中,有一个肉眼难以识别的水印,水印的内容是截图人的UID等信息!这意味着豆瓣App中的截屏可以根据水印轻松追溯截屏人的身份到一定程度。对此,豆瓣回应称,这是豆瓣集团的反处理机制。

隐藏水印的App截图,默认情况下很难被察觉,有些手机开启夜间模式后还能清晰看到。

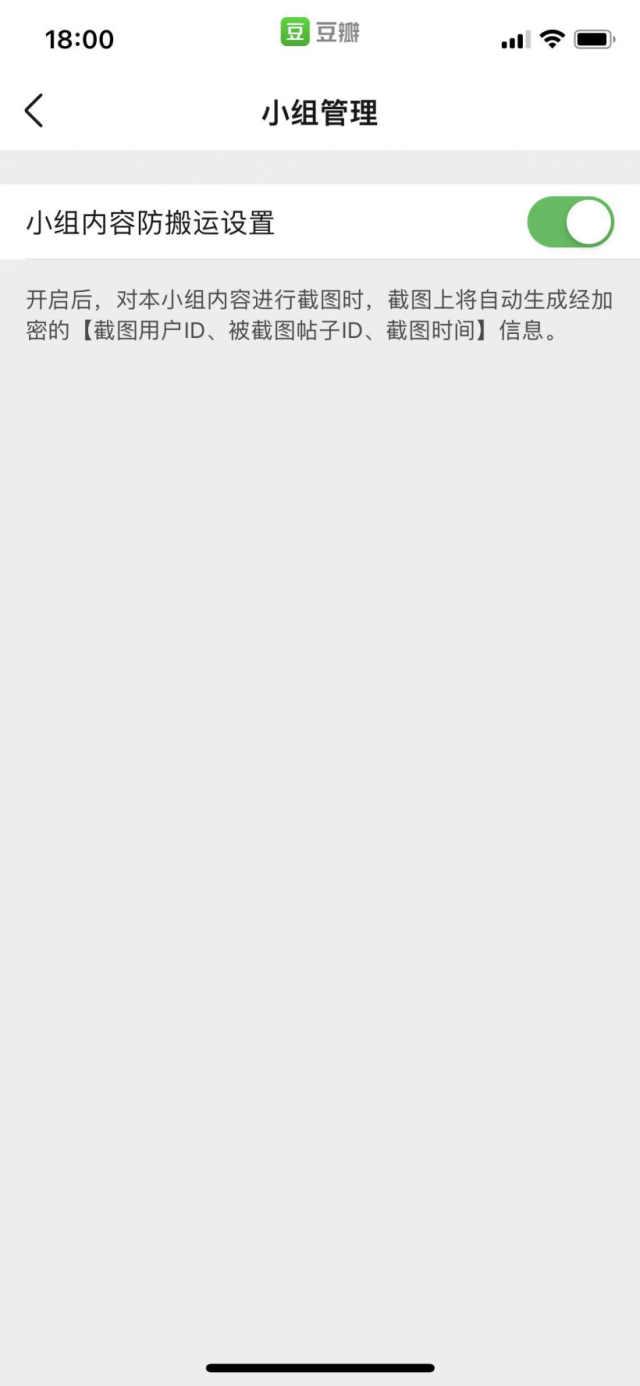

说明:豆瓣组长开启内容反处理设置后,对群内容进行截图时,会自动生成加密的截图用户ID、截图帖子ID和截图时间信息。但网友发现,这些信息对于截屏人来说是察觉不到的,水印文字的颜色与背景相似,只有在开启夜间模式的情况下才能显眼地观察到。

其实豆瓣App的这种做法被业界称为“盲水印”。顾名思义,盲水印很难被检测到,但是如果你知道其中的窍门,你可以通过一些技术手段来检测和恢复水印。盲水印一般用在一些需要保密的场合,比如企业内部。在企业内部论坛或聊天工具中添加员工信息身份盲水印。如果将员工截图发送到外网,很容易通过盲水印定位泄密者并进行处理。

豆瓣显然不是一个内部使用的App。现在,一个面向公众的应用居然启用了追查身份的防泄密机制作为威慑,这才是让很多网友震惊的地方。

据了解,如果豆瓣群开启了“反处理”功能,主帖底部会有明显的字样。即便如此,豆瓣盲水印的影响一直挥之不去——豆瓣能做到这一点,其他app是否应该效仿?这样会带来一些好处吗?

今天我们来谈谈盲水印和互联网社区这个话题。

防不胜防的盲水印我们先简单了解一下盲水印的相关技术。

豆瓣用的盲水印,它的策略是融入背景色。虽然看似相对隐蔽,但远非无敌。

有些图片的盲水印肉眼根本检测不出来,需要通过特定的算法进行恢复才能观察到。同时,这种盲水印还是很难去除的。即使含有盲水印的图片被反转、裁剪、分块、涂抹,仍然可以通过算法恢复水印。

a是原图,B是盲水印的图像,肉眼看不出区别。

这种盲水印既实现了“盲”的隐秘性——水印对他人不可见,又实现了“印”的可靠性——如果要追踪,无论图片如何处理,在大多数情况下都会保证水印不被破坏。

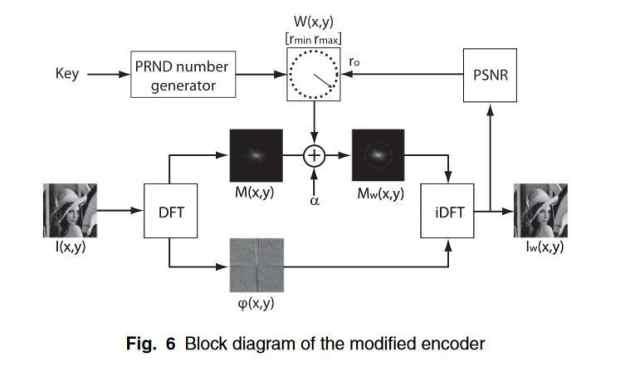

这种盲水印是如何实现的?原理并不复杂。通常对图片进行离散余弦变换、小波变换或傅立叶变换,得到图片的频谱信息,然后将水印的编码信息叠加在图片的频谱上,再进行逆变换,这样生成的图片会有一个几乎检测不到但可以精确恢复的盲水印。

基于离散傅立叶变换的盲水印添加方法

这种盲水印也很简单。网络上有可以实现的开源算法。以“盲_水印”为例。

blind _ watermark:https://blind watermark . github . io/blind _ watermark/#/zh/

是一个关于盲水印的开源项目,依赖于Python。安装blind_watermark后,只需几行简单的命令,就可以将文本或另一张图片作为盲水印添加到图片中。

盲水印一个给图片添加盲文本水印的例子

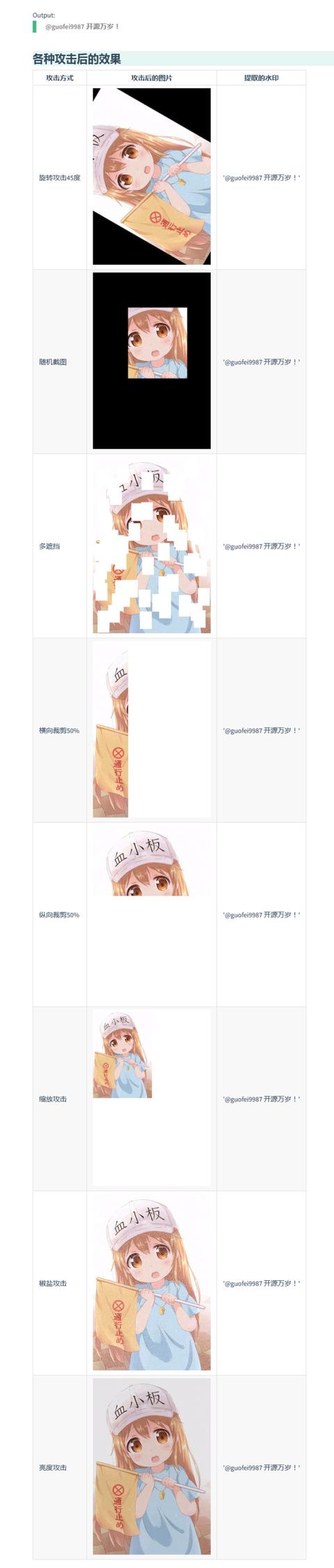

加入盲水印后,即使经过各种修改,水印仍然可以恢复。而这一切都可以通过开源和免费方案来实现。

即使在各种修改之后,水印图仍然可以提取水印。

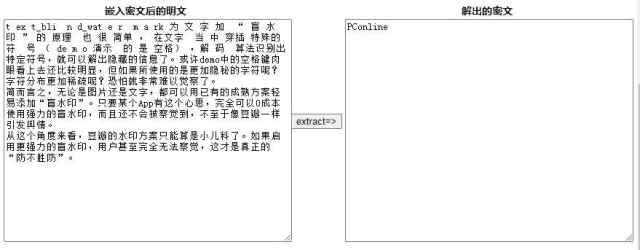

除了图片可以加水印,文字也可以标记。下面是一个“text_blind_watermark”的例子。

text_blind_watermark(演示):https://www . guofei . site/pictures _ for _ blog/app/text _ watermark/v1 . html

text_blind_watermark给文本添加“盲水印”的原理也很简单。在文本中插入特殊符号(demo demos空grid),解码算法识别出具体的符号,就可以解开隐藏的信息。也许demo中的空键是肉眼可见的,但是如果使用更多的秘密字符呢?人物分布是否更稀疏?恐怕很难察觉。

总之,无论是图片还是文字,都可以通过现有的成熟方案轻松添加“盲水印”。一个App只要有这个想法,就可以零成本使用强大的盲水印,不会被检测出来,也不会像豆瓣一样引起舆论。

从这个角度来说,豆瓣的水印方案只能算是小儿科。如果启用了更强的盲水印,用户甚至根本察觉不到,才是真正的“无敌”。

为什么豆瓣小组要添加盲水印?如前所述,盲水印主要用于防泄密,企业内页、电影屏幕都是盲水印的常见应用。由于盲水印是不可见的,并且拥有泄密者的信息,所以通常被用来追踪和威慑泄密者(即所谓的“捉内鬼”),在某种程度上,盲水印具有区分“敌我”的功能。

比如企业内部会议的投影,水印可以防泄密(图为毕节网的产品演示)。

这是非常微妙的。豆瓣作为一款面向大众的App,为什么会有“捉内鬼”的需求,甚至有区分“敌我”的需求?

豆瓣官方的说法是添加盲水印是为了“防止运输”,似乎并没有完全平息舆论。如果一些版权网站,比如小说网站,视频网站,用盲水印来防止运输,也是有道理的。然而,即使是版权网站,往往也只是在水印中加入版权信息,或者禁止复制文字或下载内容。水印通常不会掺杂用户的个人信息,往往会明确告知水印的存在。豆瓣作为一个社区App,用个人信息作为盲水印“防处理”似乎有些不妥。

版权网站往往禁止抄袭(如起点)作为保护内容不被抄袭的手段。为什么要豆瓣水印截图?

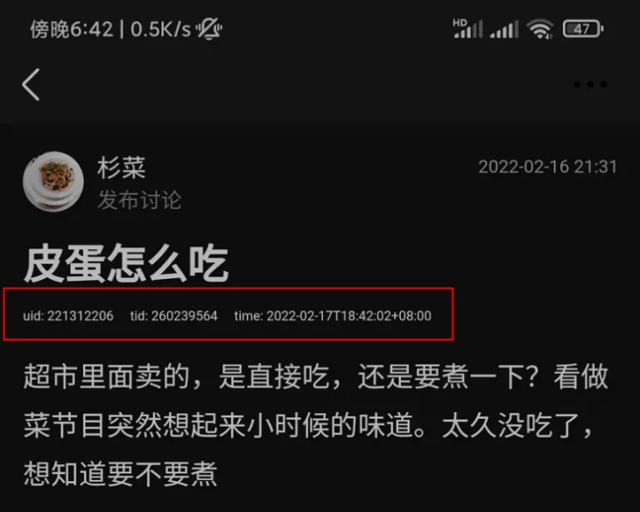

这次盲水印机制启用的是豆瓣的SNS社区豆瓣团队,而不是豆瓣的全站。豆瓣群分为不同主题的群。每个群都需要申请加入才能进行讨论,而其管理员“群长”可以对加入群的申请进行审核,并决定是否留下。如果组长启用了“反处理”,则意味着可以通过截图盲水印追踪到截图持有人的身份,并进行处理。

换句话说,如果群主认为该群成员的截图导致群内讨论内容传播,是不合适的,可以禁止该群成员发言。盲水印“反处理”机制将鼓励小组成员停止泄露在小组中讨论的内容。此外,豆瓣组长已经拥有删帖等权限。这样一来,组内的讨论内容会更容易变得更符合组长的管理意愿,组内的意见也会更加趋同。

显然,豆瓣集团要想团结观点相近的人,盲水印会是一个非常立竿见影的机制。我们可以想象一下,如果在QQ群微信群中也启用了盲水印机制,那么很有可能群成员就再也不敢轻易截图了,把群聊记录留下来认证或者公开,否则一旦被发现,就面临被踢出群聊的风险。有了“抓内鬼”的能力,网络社区管理者的权威将得到加强。

豆瓣团加的盲水印,有利于建立更加统一的讨论基调,聚集观点相近的人,可能非常符合豆瓣想要营造的社区氛围。但是,盲水印毕竟包含了个人信息。作为一个公共App,在这方面使用个人信息,可能会间接导致相关信息的广泛传播,涉嫌侵犯隐私。或许正因为如此,豆瓣集团已经明确表示开启了防处理功能,这样用户就不会完全没有知情权。

但从技术角度来说,App在截图中添加盲水印而不被察觉并不难。如果更多的网络社区想建立一个价值观相近的圈子,认同这种运营理念,神不知鬼不觉地加入更强大的盲水印,也是可以的。

总结盲水印作为一种追踪内部泄密者的手段,如此大规模地应用于公共社区,必然会引来很多讨论。作为普通用户,或许大家都不希望个人信息被用于此类用途。希望相关部门能够严格监管,进一步规范平台个人信息的使用。