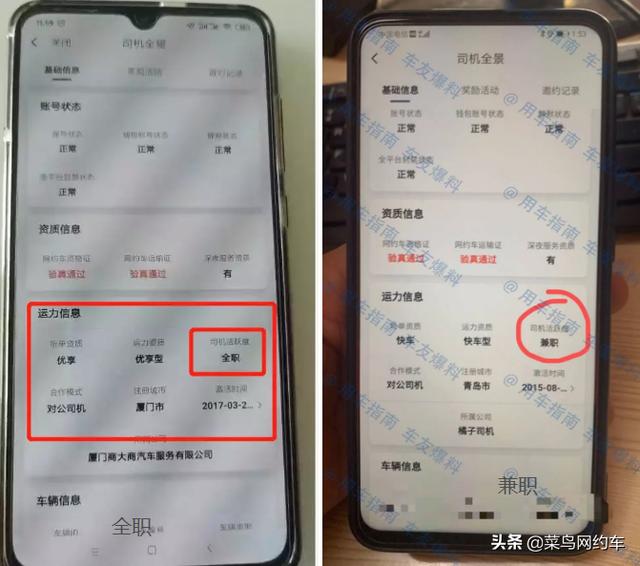

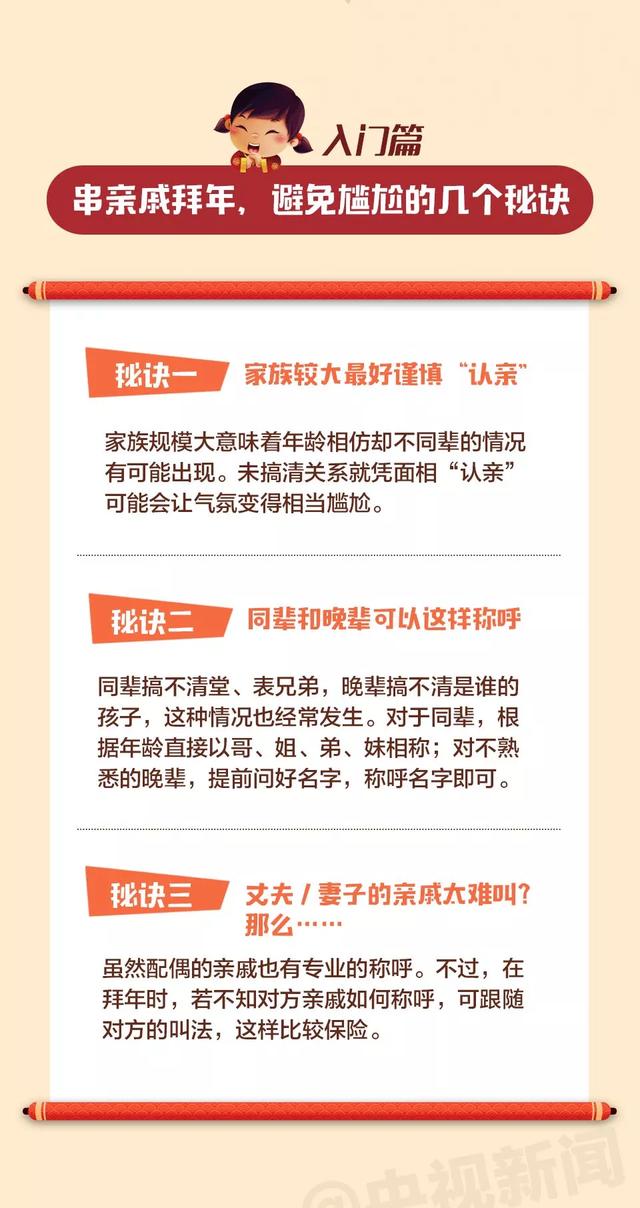

每次过年回老家,都是认七姨八姨的时候。赶上亲戚大聚会,一圈叫下来,才知道亲戚的储备“用的时候恨的少”。想象一下,孩子拽着妈妈的袖口问“妈妈的叔叔该叫什么?”

妈妈的叔叔...“阿姨”?好像不太对...

拜了这么多年,好不容易才明白叔叔、伯伯、伯母、伯伯、伯母的区别,现在知识量也不够了。

为了避免到时候尴尬,放假前,今天就先跟着方志君一探究竟吧。

本文为《地方志·江苏》独家稿件。欢迎读者转发朋友圈和微信群。媒体及微信官方账号转载请获得授权

收藏,也就是我们常说的亲人!

江苏人,称呼亲人为“家”,“爸爸”、“妈妈”、“哥哥”等。父母死时叫“父”、“母”、“考”、“父”;叫你老婆“我老婆”、“我炉子”、“我老婆”、“我老婆”;孩子们被称为“狗”和“小女孩”。

称呼曾祖父太公、太太、太太、爹地、姥姥、以及曾祖母婆婆、好婆婆、曾祖母、太太。称呼阿姨的孩子表哥的奶和表哥的爸爸、爷爷奶奶外公外婆外公外婆外公外婆外公外婆外公外婆是“卫爸爸”和“外爸爸”

表示母亲母亲,母亲,母亲,母亲,母亲,母亲和母亲,表示继父继父和继母,表示叔叔比父亲大。称呼父亲、姐姐“阿姨”、配偶“叔叔”,称呼自己的孩子为“表哥”、“堂弟”在叔叔、伯伯的孩子前面加“唐”、“伯伯”字样,称他们为“表亲、兄弟”。

称呼兄弟的妻子“嫂子”,兄弟的妻子“嫂子”,兄弟的孩子“外甥”和外甥女,而男人称呼姐妹的孩子为“外甥”,称呼你的妻子和父亲为“泰山”、“岳父”、“张越”。称呼妻子、母亲为“太水”、“婆婆”、“丈母娘”。

叫姐夫姐夫、姑父、姑父、嫂子小姑、老婆、小姑;称呼你的妻子、侄子、侄女为“内侄”、“内侄女”;称呼老婆、姐姐、孩子“姨侄”“姨侄女”。称呼儿子的老婆“媳妇”;女儿老公“闺房女婿”;称子女“孙辈”;称呼女儿和孩子“孙子”、“孙女”;女婿,儿媳父母“公婆”,“公婆”。

称曾祖父母的兄弟“叔伯的妻子”老叔伯的妻子,称孩子表亲的妻子”;曾祖母和姐姐“阿姨”,配偶“阿姨”和她的儿子“阿姨”和“阿姨的奶”。

称祖母的父母“祖母的父亲”和“祖母的妻子”、祖母的兄弟“祖母的父亲的妻子”和他们孩子的堂兄妹”。祖母和妹妹“阿姨”,配偶“阿姨”和他们的孩子“阿姨”。叫妈妈和父母叔叔和爸爸,叔叔和奶,爷爷和奶奶,妈妈和哥哥叔叔,配偶阿姨,谁的

表亲的子女“表亲侄子”“表亲侄女”,表亲“表亲”,又称“回头表”;称姑姑、兄弟的子女“侄子”、“姑姑、侄女”;称表亲的孩子“表亲的侄子”、“表亲的侄女”;称呼姐妹的孩子“姨侄”“姨孙女”。

当然,由于地域差异,有很多地方,同样称谓的人,可以有很大的不同。

在江苏,“爸爸”是爸爸还是爷爷?

“爸爸”这个词在中国的南方和北方被广泛使用。地处南北交界处的江苏,苏南苏北是“爸爸”的父亲还是爷爷?这个问题特别特别。

这也源于中国的南北差异。南方人的“爸爸”指的是“爷爷”。北方人的“爸爸”是指“父亲”。

那么,为什么不同地方会有代沟呢?

中国的信用历史,大约有5000年。“爸爸”这个词出现的相当晚。第一部汉字书《说文解字》(简称《说文》)出现于汉武帝永元十二年(100年)和皇帝(121年),共有9353个字和1163个“崇文”(即异体字),共计10516个字。一万多个汉字中,没有“爸爸”二字。也就是说,在汉代以前,中国没有“爹”,也没有“爹”。

没有“爹”,古人是怎么称呼父亲和爷爷的?《礼记·内则》说:“父在何处,孙见于祖宗,祖宗也名。”也就是说,在先秦时期,中国人称呼父亲为“父”,祖父为“祖”。没有“爸爸”二字,无所谓。

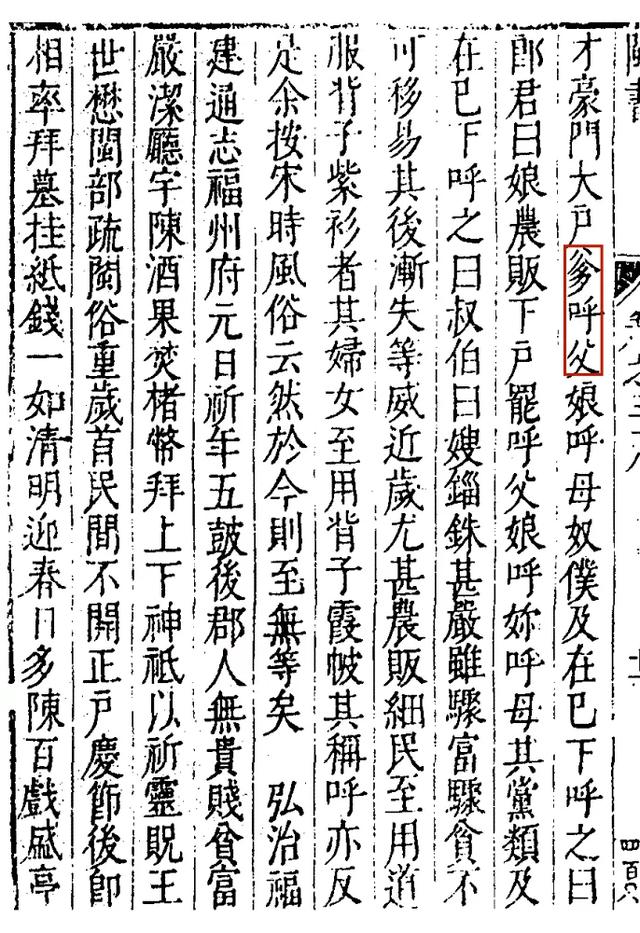

“爸爸”一词最早出现在《广雅》中。《广雅》是中国最早的百科词典,出版于三国魏明帝太和时期(227-232),共18150字。广雅:“翁,公,易,爹,爹,爹。”《广雅》中的“爹”,与“父”同义,指的是父亲,不是祖父。

(崇祯)闵书

南方人和北方人对“爸爸”的不同理解,与“爸爸”一词的由来有关。《大宋再造广韵》(简称广韵)是北宋真宗时期(1008年)修订的韵文。《广韵》对“爹”的定义是:“爹,羌人叫爹。《通雅》明末清初著名学者方以智也是这样写的:“爹,羌人呼父,读之则盖。”可见“爸爸”并非源于汉语,而是羌语。

羌族,曾经是一个强大的古代中华民族,最初居住在今天的青海,南至四川,北至新疆。东汉时迁都今甘肃,东晋时建立后秦政权(公元384-417年)。尽管有起伏,但总的来说,羌人一直生活在中国的西北地区。正因如此,北方汉人受其影响,也称“父”“父”。

(甘龙)华阴县志

北方人直接受羌族影响,南方人间接受羌族影响。所以北方人叫爸爸“爹”是对的,南方人叫爷爷“爹”是不对的。然而,语言中有一个约定俗成的因素。如果大家都这么说,那就没法说谁对谁错了。文化,只关乎身份,无所谓对错。

在中国历史上,南北方不同民族之间的融合非常频繁。南方人和北方人对“爹”的不同用法,出现在宋代。张明村神写了《雅俗词集》:“南方人管父亲叫父亲,管爷爷叫父亲。”陈明师院俚语解读:“南方人称父亲为父亲,祖父为父亲;北方人管父亲叫父亲,管爷爷叫爷爷。”

苏州话没有严格的敬语和非敬语。对于你我他,表述大致如下:我叫“欧”;我们称之为“倪(念同倪)”或“向倪(念同倪)”;你叫“伊(与内谐音)”;他被称为“李”或“恩爱”。它们被称为“En Du(读为nedo)”,而“杜杜”在苏州话中是复数的意思,相当于……

苏州话叫爸爸有很多种方式。现在老一辈的叫法是爸爸(音同调调)和老头(音同来特子)。年轻人的名字叫爸爸(读作宝宝)。当和别人谈论他们的父亲时,他们一般会说叶和老人。比如“我们爸说的”,可以说是“叶妮说的”,也可以说是“老妮说的”。你为什么不来听呢?

来源:姑苏网

不过现在有些晚辈把父亲的姐妹统称为娘娘,按照年龄分别叫大娘娘和小娘娘。父亲的妹夫或妹夫称为公公(发音同福福),父亲的祖父一般称为太公(发音同桃公)或公公(发音同莱桃雅),父亲的祖母一般称为太婆(发音同符涛)或太太(发音同莱太太)或老太太。

现在只要是属于

太公太婆一代,不管是宗亲,外族亲戚,还是老婆亲戚,都叫太公太婆。哥哥的老婆叫嫂子(用赛子发音),姐姐的老公叫姐夫(用贾府发音),姐姐的老公叫姐夫(用美府发音),哥哥的老婆叫姐夫(用狄新府发音)。儿子叫尼子(念尼子),女儿叫南恩(念努恩)或姑娘(念五太)。儿子的妻子叫新娘(发音为新妇),女儿的丈夫叫女婿(发音为nvxv)。兄弟或弟弟的儿子叫侄子(读作zezi),女儿叫侄子的(读作zenuen),姐姐或妹妹的儿子叫侄子的(读作桑娜),女儿叫侄子的(读作wwasangnnven)儿子叫孙子(读作孙子),女儿叫孙楠恩(读作sunnuen),女儿的儿子叫孙子(读作纳森),女儿叫孙子南恩(读作wasennuen

来源:姑苏网

现在上了年纪的夫妻之间,习惯上互称老大爷老大娘,公公叫公公。丈母娘叫丈母娘(发音为臧牧娘),老公的爸爸叫爷爷(发音为阿公),老公的妈妈叫奶奶(发音为阿福),现在基本都是统称爸爸妈妈。

夫妻双方的亲戚现在都在互相喊话,喊也没什么特别的。

魏中国,礼仪之邦;中国文化博大精深。古老的文明,当它继续辉煌;传承光大任重道远!

来源:姑苏网

*(本文指南京地方志、苏州地方志、镇江地方志、盐城地方志、连云港地方志、徐州地方志、淮安地方志、南通地方志、常州地方志、扬州地方志、泰州地方志、无锡地方志、宿迁地方志等地方志书。感谢编辑)