最近各大app推送这些广告的频率越来越快,并且很好的利用了个性化算法。有时候他们“比你懂你”,有时候他们会给你推一些小的盲目广告。。。

总的来说,用户受“算法”之苦已经很久了。

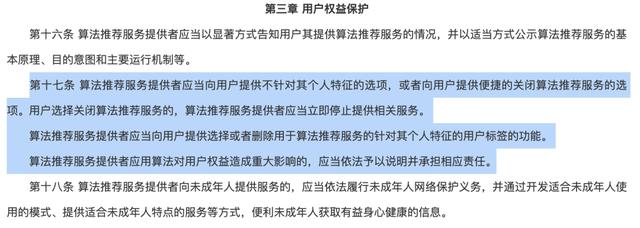

之前,国家网信办联合四部门,重拳出击互联网公司,制定了个性化推送、排序选择、检索算法等一系列规范和标准。

比如不允许强行开启算法推荐,必须将选项返回给用户;对于电商来说,不允许根据消费习惯和喜好定制不同的购买选项,尤其是在价格差异方面;以及不允许诱导用户消费或沉迷等等。。。

那么,距离《互联网信息服务算法推荐管理规定》正式实施半个多月,各大app都做到了什么程度?

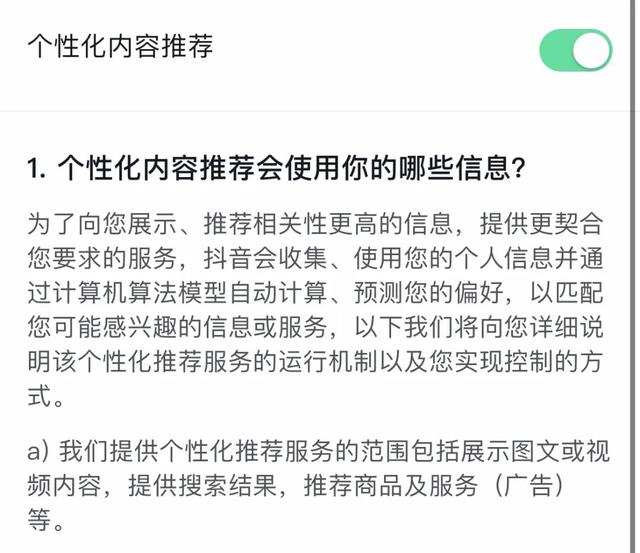

根据目前的一些报道和统计,像Tik Tok、微信、淘宝这些常用的软件程序都更新了算法开关。

我明白了。先来个关机。

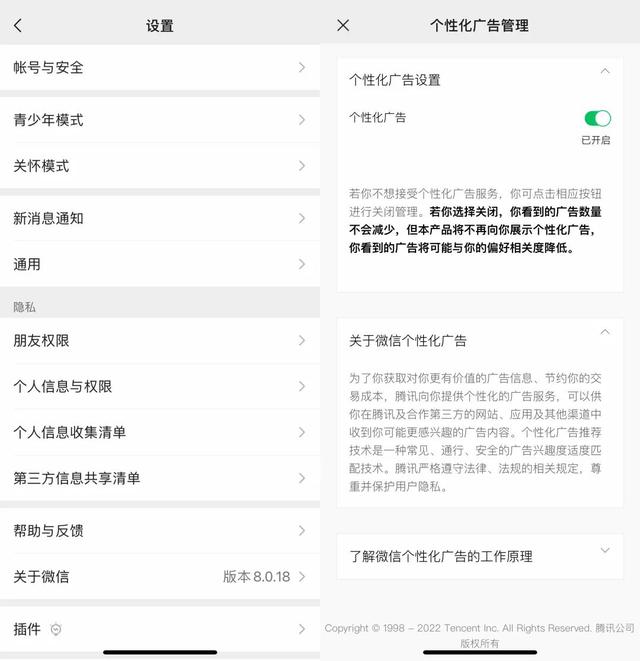

其实目前对于iOS 8 . 0 . 17版本和Android 8 . 0 . 18版本之后的微信,在设置菜单中可以看到很多都是关于“隐私”的页面。

每个人都需要的个性化广告开关归入第二类“个人信息和权限”。值得一提的是所有软件的这个开关只能关闭基于你自己喜好收集的推荐广告。

不会减少你看到的广告数量,也不会关闭广告。我们需要知道这一点。

举个例子,如果你是一个严重脱发的患者,它曾经推荐给你植发,你关掉后可能还会看到美发。。。

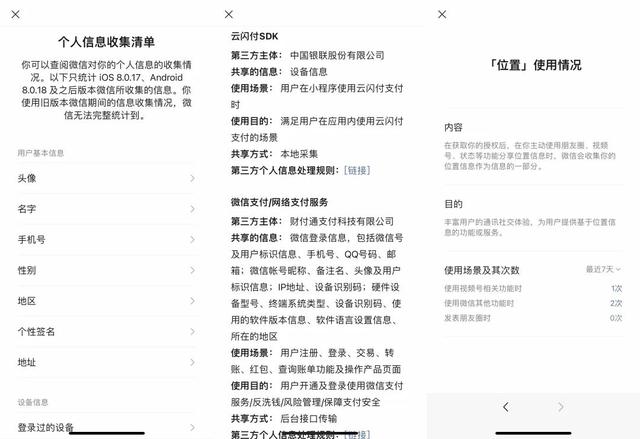

此外,微信还向大家开放了“个人-第三方信息采集列表”。简单来说,它会告诉你我收集了你的哪些信息,我用它做了什么,最近用了多少次。。。可以追溯到最近一年。

稍有不足,像定位信息,除了显示你在发朋友圈或者看视频号的时候用过,还有一些“其他”的功能,但是这些功能是做什么的就不详细解释了。

同样开放了这个信息采集列表的app还有美团、大众点评等。

麻烦的是这两个软件每次进入个人信息采集列表都需要短信验证。

在美团-大众点评的个人信息采集中,不外乎“订单记录”和“浏览记录”。

关闭个性化广告和个性化内容推荐后,如果不想让他们使用你之前的数据,还可以清除App上的所有历史操作。

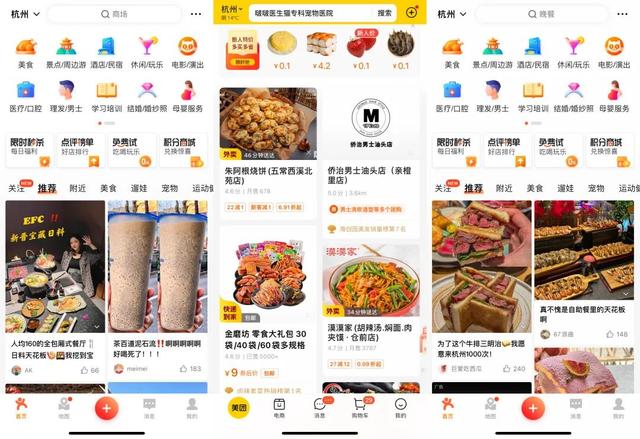

刷新页面后,我附近有很多以前几乎没见过的店铺和餐厅,包括美团和大众点评的外卖界面。

平时不怎么喝奶茶,终于看到上面的推荐了。。。

从这个角度来说,所谓的个性化推荐虽然能精准定位你的口味和喜欢的店铺,但也确实对你造成了一种信息闭塞。

就好像我一直在吃川湘菜,但想尝试一点清淡口味的时候,却很难刷新一家合适的店。

在这种情况下,关闭个性化推送明显改善了我的饮食。

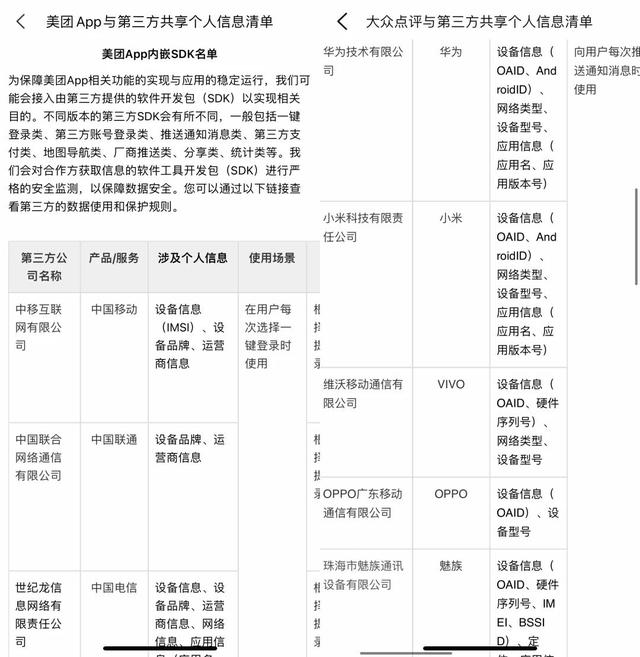

对了,这两款应用比微信更有诚意的是,它的第三方收藏列表明确标明了你的信息会分享给哪些公司或机构。

这包括小米、华为、腾讯、中国移动、中国联通等等。。。有的是“一键登录”便携设置;有的是为了给你推送信息。

不幸的是,史超仍然找不到阻止这个信息共享门户的方法。

如果到目前为止,微信、美团等。,已经把国家的管理规定执行的相当好了,那么微博的运营让我感觉规定虽然执行了,但是还是有点达不到的意思。

且不说推送信息的效果有没有大的变化,光是这个封闭的入口就已经很繁琐很烦了。

相比微信的“隐私”菜单,美团的“设置-隐私管理”二级目录,微博的整个流程是一个“设置-隐私设置-个人信息和权限-个性化广告推荐”的四级操作路径!

真的,贾先生,看来我还是有点逼你了。。。而且微博也没有提供如何使用我们信息的相关信息。

但是微博在利用收集到的数据进行推送的结果上,确实有了很大的改变。

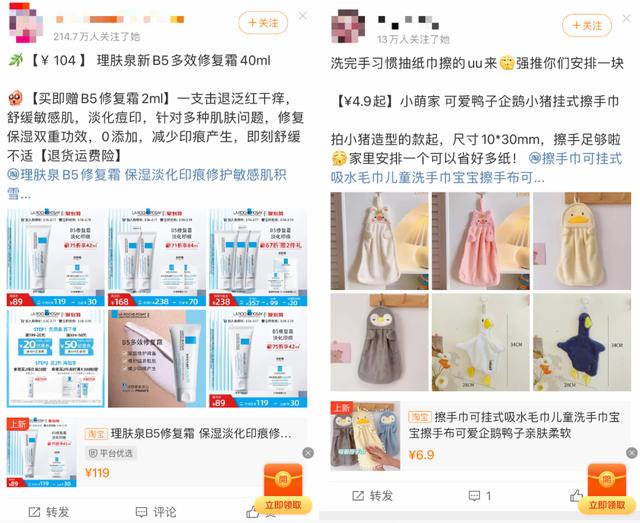

举个例子:史超作为一个科技宅男,最初在微博里推荐的画风大致是这样的。

当我关掉个性化推荐,然后清理缓存,关掉再重新打开,微博就变成了一种独特的画风,有手机,有美颜,有家居(可爱)。

笑,没人想知道我喜欢看什么!

另外。。是什么让微博和微信觉得我喜欢玩这些游戏?世界上有人扮演Kenzo。

至于另一个使用率很高的软件:Tik Tok。也让人在个性化推荐关闭的默默无闻中郁郁寡欢。

Tik Tok的个性化设置关闭入口不在隐私设置中,而是在一般设置中。

而且所有的app都一再强调,这样不会直接关闭广告,只会让广告和你的关联度下降的更厉害。

此外,像淘宝、JD.COM这样的购物app也是推荐算法的重灾区。像史超这样的购物一般都是目的性很强的,可能感觉会好一些。但是据我们公司的一个女合伙人说,她经常只是逛逛,点开一些产品看看。

本来逛网上商城最大的便利就是看到的商品种类比线下花样多,结果。。。看到一件衬衫,你要看很久。

甚至接下来,一些无关的应用如Tik Tok和b站可以立即被推荐种草视频。。。

虽然作为一款购物软件,合适的个性化算法可以起到很好的导购作用,但从以上两个案例来看,显然是走得太远了。

淘宝和JD.COM醒目地设置了个人-第三方信息采集列表的入口,都在“设置”的一级目录中。

但说到真正关闭个性化广告的入口,淘宝的路径相对不简单。

相比之下,JD.COM还在“隐私”门户上创建了“简要版”,与算法推荐无关。同时,菜单更加复杂,增加了一圈操作步骤

到现在为止,这些互联网app给史超的印象是有一个学一个,同类型软件的处置方式基本相同。

就像这两家公司同时设置个性化设计的特定“标签”,你可以保留算法推荐机制,剔除一些你不感兴趣的区域。

在某种程度上,这样的算法推荐必须更加精细化。但是,史超认为这样做有一点问题,那就是你会被频繁推荐给你感兴趣的东西,所以你会不自觉地冲动消费。

这也是一种“妥协”的处理方式。本质上,某种程度上,关闭个性化推荐并不是限制人们购买,而是保护个人隐私不受侵犯。

目前从史超观察到的几个app的整改情况来看,虽然我们在入口和一些信息宣传上做了不同的事情,但是实际关闭后的广告推送确实没有原来那么精准。

毕竟它只提供了关闭精准投放的选项,与广告本身的数量无关。

另外,其实对于Tik Tok和b站这样的视频软件,其实史超还是希望有一些个性化的推送服务。

就像我比较喜欢看一些足球视频一样,没有算法的帮助,我也不能轻易刷这类内容。相反最好不要让算法推荐过多介入,比如美食、旅游、购物。毕竟,互联网的魅力之一是人们可以充分享受生活的多样性。

总而言之,算法推荐有好有坏。

好处是它确实可以帮助我们快速准确地获取信息;让算法推荐方向的是开发者为算法保留了一个“简单粗暴”的逻辑。

另一种其实是想让算法成为人们生活中的主导因素。换句话说,我们实际上希望算法是完美的。但实际上,以现在的技术,这根本做不到。。。

无论如何,算法推荐只能是自始至终帮助人们生活的一部分,而不是让我们跟着它走。

如果有人告诉我,他可以给我一个参考建议,但他是否接受,取决于我。我大概会让他先说说。

但是他一上来就说,“我知道你在想什么!听我说,你看,我已经为你准备好了一切!”

我只想让他离开这里。