引言和背景介绍

吃饭的时候最开心的事就是赶剧。在食堂这样的公共场所,一副耳机可以让你同时享受美食和戏剧的双重快乐;在工作中,即使是轻微的噪音也可能让你在不知所措的时候感到烦躁。这时候,降噪耳机可以帮你完美的“与世隔绝”;夜深人静,室友休息,耳机也能发出悠扬的音乐陪你入眠。

耳机已经进入现代年轻人生活的方方面面。据一份调查报告[1]显示,某大学77%的学生有使用耳机的习惯,其中约有一半的学生每天长时间佩戴耳机,甚至有六分之一的学生会选择将耳机音量调到最大。学生也倾向于选择更小更轻的入耳式耳机,只有9%的学生会选择听力损失更小的耳机。

然而,与此同时,现代人的听力等耳部健康问题也越来越严重。世界卫生组织2021年发布的《世界听力报告》显示,目前全球有五分之一的人(约15亿人)面临着或多或少的听力障碍,其中约有4.3亿人面临着严重的听力损失。报告称,到2050年,听力损失的人数将达到25亿,其中7亿将更加严重。

怎样才能在享受耳机便利的同时,避免耳机带来的健康问题?为此,我们特别选取了学生最关心的四个话题进行详细解读,并给出了一些贴心的专业建议。

各种耳机的使用特点是什么?

入耳式耳机,又称入耳式耳机,广泛应用于生活中的各种场景。在普通耳机的基础上,将橡胶塞插入耳道,获得更好的气密性,大大增加了耳机的演奏效果。这种气密性有效降低了外界噪音的干扰,隔音效果很好,即使在嘈杂的环境下也能很清晰的听到耳机低音量的声音。同时,在听音乐时,入耳式耳机实现了耳机与耳朵的紧密接触,减少了漏音,增加了低频时的质感和量感,增加了音乐细节的表现力,但值得注意的是,这款耳机不适合有耳疾的人使用,日常使用可能会划伤耳道,感染病菌。所以使用入耳式耳机时更要注意卫生问题。

耳机耳机由扬声器和耳机两部分组成。与传统的入耳式耳机不同,耳机头戴式耳机去掉了连接和固定耳机两个单元的横梁,取而代之的是配有挂钩,使其牢固地挂在耳朵上。耳机最大的优势是超高稳定性,目前广泛应用于各种运动场景。同时,耳挂式耳机的佩戴方式使其为用户带来比同级别耳机更宽广的声场,有效降低听诊效果,给我们带来独特的听觉体验。另一方面,这种佩戴方式必然会导致声音泄露。用户通过耳机听到的音乐或对话很容易被他人听到,个人隐私很容易泄露。而且相对于入耳式耳机,入耳式耳机的隔音性能更差。

耳机顾名思义,是一种戴在头上,不插入耳道的耳机,与入耳式耳塞不同。它由两部分组成,信号发射器和带信号接收放大装置的耳机(通常为动圈式)。发射机连接到信号源,或者可以在发射机前连接一个前级或耳机放大器,以改善音质和调节音质。耳机对耳朵的伤害最小,耳朵和耳膜都不会受到伤害,所以很受大众欢迎。不仅如此,耳机的声场表现不错,佩戴舒适。但是体积大,耗电多,不方便携带。所以经常在某个场景下长时间使用。

降噪耳机是保护听力还是加倍伤害?

2019年10月29日,苹果发布了第三代TWS耳机Airprods Pro,其最大的卖点就是降噪功能[2]。作为市场的风向标,苹果的进入使得各大厂商纷纷涌入降噪耳机领域。这个原本比较小的功能,已经逐渐被主流用户所熟悉和习惯。相信每个有过噪音困扰的同学都应该用过或者了解过降噪耳机。那降噪耳机是怎么工作的呢?是不是让我们承受了双重噪音??接下来我们综合分析一下降噪耳机的工作原理。

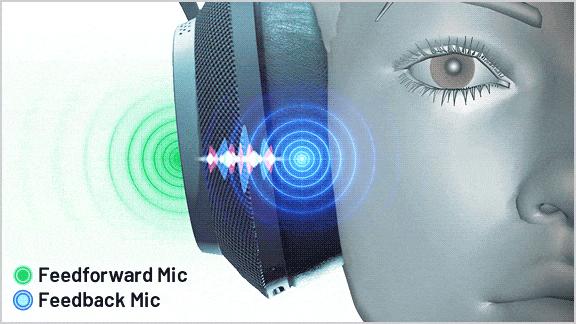

耳机降噪技术主要分为两类:被动降噪和主动降噪。

被动降噪是通过被动器件的物理特性隔离声波,利用硅胶耳帽、戴皮套等材料尽可能将耳道与外界隔离,减弱声波的传播。

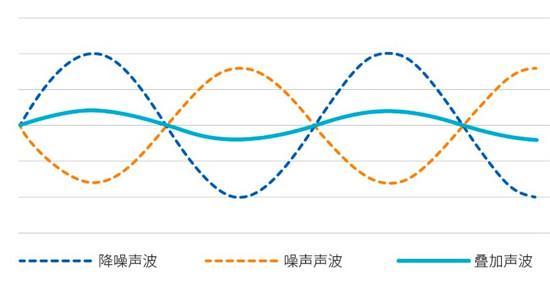

主动降噪是指耳机通过内置麦克风采集外界环境噪音,然后通过降噪芯片的实时处理,传输一段相位差为180度的声波,从而抵消外界噪音,达到降噪的目的。

目前市场上流行的主动降噪耳机一般采用被动降噪和主动降噪相结合的方式,以达到更好的降噪效果。声波的传播是通过介质分子的振动,而主动降噪是通过波的干涉来降低分子的振动,从而减少噪声的传播,所以不存在所谓的“双噪声”。其实相对于普通耳机,降噪耳机在一定程度上保护了听力。降噪耳机一方面减弱了环境噪音对我们耳朵的伤害;另一方面,由于人耳的掩蔽效应,我们总是在嘈杂的环境下调高耳机的声音来掩盖噪音,这样对耳朵的伤害会更加突出,而在使用降噪耳机时,我们可以清晰地听到音量较低的音乐

但是,有些同学可能会奇怪,为什么我戴上降噪耳机后会觉得闷,头晕。笔者也有亲身经历。根据综合调查和实验,引起不适的主要原因可能如下:

1)开启降噪后的高频残留噪音。消噪后中低频噪声基本消除。但由于技术限制,频率越高的声音越难消除。残留的高频噪音会让人有耳鸣的感觉,听觉敏感的人容易头晕。

2)降噪后的次声。次声波是频率小于20HZ的声波,在自然界中很常见。一定频率的次声波容易与人体器官产生共振,引起呕吐、头晕等状况。正常情况下,人耳无法感知次声波,所以降噪耳机不会对这个频段的声波进行处理。但是,当我们能听到的所有声音都被抵消时,次声波就很容易被感知,对次声波敏感的人此时可能会感到不适。

3)“热胀冷缩”增加耳道内压。前面我们提到过,主动降噪的原理是声波的抵消,但干扰抵消后,声波携带的能量不会空消失。这部分能量在耳道内转化为空气体的内能,使温度上升,由于热胀冷缩的原理,耳压会增加[3]。虽然温升很小,但人耳的敏感度很高,可能会让人觉得耳朵闷。所以降噪效果更好的耳机会抵消更多的声波,可能导致耳道内压更高,人体感觉更明显。目前各大降噪耳机厂商也在努力解决耳内外气压平衡的问题,希望下一阶段有所突破。

综上所述,降噪耳机在减少噪音伤害,保护听力方面确实有优势,但是佩戴体验因人而异,不同品牌的耳机特点也不一样。你试了之后就可以决定你的选择了。

是什么决定了耳机的舒适度?

耳机作为与人体头部密切接触的电子产品之一,与人体头部的功能结构、形状、大小密切相关。长期使用不适合人体头部大小和形状的耳机,容易产生疲劳,进一步降低工作效率。不合理的耳机造型不仅佩戴时容易脱落,还容易造成局部压迫感、肿胀感、疼痛感等不适耳机通常在尺寸和重量上都比入耳式耳机大很多,人体工程学问题相对更突出。

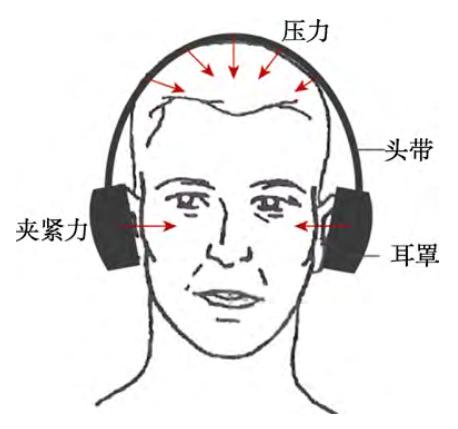

耳机组件主要分为头带和耳罩。耳机质量通过头带对用户头部施加压力,头带拉伸后耳罩会对耳朵产生的夹紧力,如下图[4]用户头部受力分析。

水平夹紧力的影响最大。耳朵的皮肤很薄,遍布神经和血管,长时间承受很大的夹紧力。敏感神经受到压迫[5],会导致头痛头晕。在头部能够牢固佩戴耳机的情况下,耳机越轻,夹持力越小,长时间佩戴舒适度越高。

所以,结构上,头带要有足够的宽度来减轻压力,耳罩要有足够的自由度和活动范围来贴合耳朵。圆形耳罩和椭圆形耳罩在被动降噪上有所不同,但舒适度基本相同。当然,耳机的整体尺寸和重量也要合理。

材料方面,头带材料是影响夹紧力的因素之一,金属优于塑料[4],拉伸时能产生较小的夹紧力。基于用户舒适度反馈,由记忆海绵和人造皮肤制成的耳垫舒适度较高。

另外,毫无疑问,更好更舒适的耳机…会更贵!

听力损失后能恢复吗?

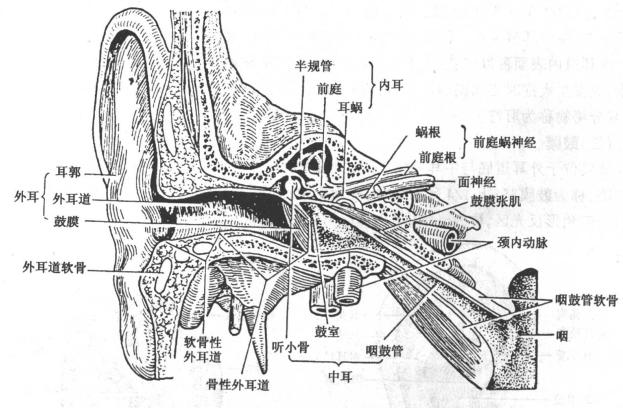

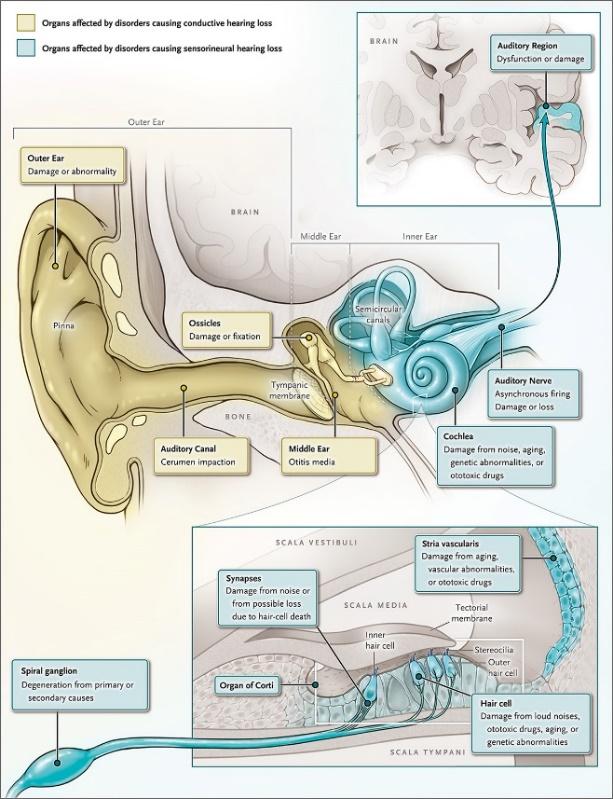

听力障碍的来源可能有很多,如衰老、基因突变、噪声暴露、药物治疗的副作用、吸烟、肥胖、慢性疾病等原因都可能引起听力障碍[10]。其中,不规范使用耳机属于“噪声暴露”导致的听力损伤。如果音量过大,美妙的音乐也可能变成损害我们听力的“噪音”。

噪声暴露也可分为长期暴露和短期暴露。例如,如果你习惯性地使用耳机播放大声的音频内容,可能会导致对人的听力起重要作用的耳蜗毛细胞和螺旋神经节神经元的丢失,而且由于哺乳动物耳蜗毛细胞是不可再生的,这种情况造成的听力损伤往往是永久性的,学术上称之为“永久性阈移”[10]

短期暴露(比如参加音乐派对)就比较复杂了。过去,研究人员一直认为暂时的阈移不是不可修复的,几天或几周内听力就可以恢复到暴露前的水平。然而,最新的动物实验表明短期噪声暴露可导致毛细胞带状突触的丢失[11],这种损伤是否存在,是否可以修复,在学术上还没有定论。

关于使用耳机和保护听力的一些建议

1。国际公认的“60-60”原则

使用耳机时,一般音量不要超过最大音量的60%,允许越低越好,以免过度刺激耳朵[12];连续使用耳机的时间不要超过60分钟,成年人每天佩戴耳机的时间最长不要超过3~4小时,佩戴30 ~ 40分钟后要让耳朵得到充分休息。

2。对于长期戴耳机的人,建议选择耳机

入耳式耳机接触面积小,耳蜗内部压力大。耳机接触面积大,压力低,对耳蜗纤毛细胞刺激相对较小,使用起来更安全。

3。注意耳机的使用环境

在上下班、工作等嘈杂环境中,尽量不要使用耳机,或者使用降噪耳机,减轻高音量对耳朵的负担。

4。如果使用耳塞,请注意卫生

使用耳塞时要注意保持耳塞的清洁,尤其是“油性耳道”的人。定期用湿巾和棉签清洁耳塞,避免滋生细菌。

5。不要戴着耳机睡着

睡觉时,如果戴耳机的耳朵压在枕头上,会损伤耳廓,加重对鼓膜的刺激。同时,如果整夜戴着耳机,耳朵会持续受到刺激而得不到休息。

6。减少掏耳朵

如果用挖耳勺等工具掏耳朵,很容易损伤耳道,甚至引起炎症感染。同时,还有健康问题。平时可以服用维生素B、维生素C、鱼肝油等。在医生的指导下对耳部健康进行干预[13]。

7。适当按摩穴位

耳垂前后的翳风穴(耳垂与耳后高骨之间的凹陷处)和听会穴(耳屏前下部和下颌关节突后缘的凹陷处)可不定期按摩,对促进内耳血液循环,保护听力有积极作用。

使用。

8。确保用药安全

我们在就医时,应尽量避免使用耳毒性药物,如氨基糖苷类抗生素(如庆大霉素、卡那霉素、链霉素、新霉素)。

9。常规听力测试

很多人已经意识到了定期体检的重要性,但往往忘记了听力项目的检查。在一个充满声音刺激的时代,定期检查听力很有必要。尤其是在嘈杂环境下工作或长期戴耳机的人,更应该定期检查听力,及早发现和治疗听力障碍,确保听力健康。

作者简介

胡常森,清华大学水利系2021级硕士研究生,主要研究方向为项目管理。

艾蒿,清华大学集成电路研究所2021级博士生,主要研究方向为超导量子计算。

徐小涵,清华大学航空航天空学院2018级博士生,研究方向为压缩机智能设计。

翁齐乐,清华大学未央学院2020级本科生。

参考

[1]乔景新;高;杨海迪;郑意庆;;大学生使用耳机的调查报告[J];中国听力语言康复科学杂志;06, 2017

费延峰,曹祖阳,李建伟。主动降噪耳机的研究[J].电声技术,2020(5)。

赵凯华。波叠加时的能量佯谬[J]。物理与工程,2008,18(005):2-4。

[4]林欢等:基于人机工程学的耳机舒适性设计。

[5]舒适耳机半参数化设计优化研究△听力学与言语病理学杂志2015年第23卷第6期

[6]正常人体解剖学,阎振国,中国中医药出版社,2002

[7]什么是耳挂式耳机-太平洋IT百科全书(pconline.com.cn)

【8】分析这四种耳机的优缺点。买耳机前一定要看看(sohu.com)

[9]入耳式耳机_百度百科(Baidu)

[10] Cunningham L L,Tucci D L .成年人的听力损失[J].新英格兰医学杂志,2017,377(25): 2465-2473。

[11]库贾瓦SG,利伯曼MC。早期噪音暴露加速年龄相关听力损失:浪费青春的证据。神经科学杂志2006年;26:2115-2123

[12]徐平。戴耳机掌握六六原则[J]。解放军健康,2016(03):22。

[13]陈文涛。如何保护耳朵健康[N]。公共卫生杂志,2021-08-10(031)。

资料来源:勘探技术评论

编辑:云开叶落[/s2/]