最近,邢在陕西山区的一个小山村里被拍到。车子一进村,他就听到一连串“缠着、修着、卖着簸箕”的喊声。为了寻找名声,他看到老人坐在一棵大槐树下。摩托车上的喇叭里传来呼喊的声音。他正在专心工作,修理旧簸箕的工作在当地农村一般被称为“缠簸箕”。

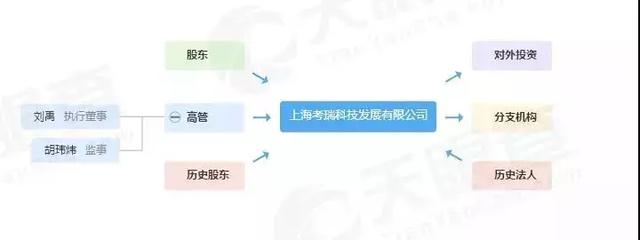

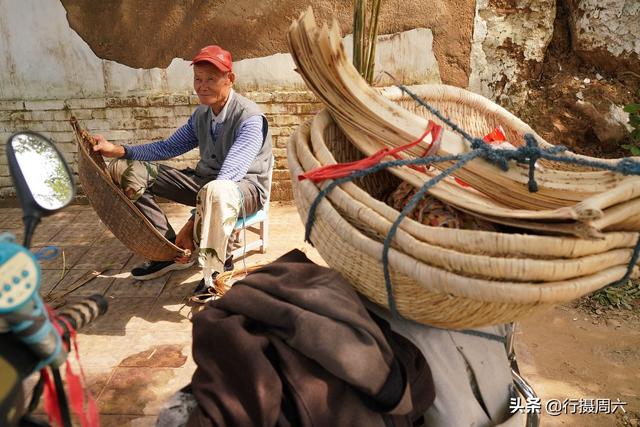

68岁的大爷李,家住100公里外的夏县农村。叔叔说他的旧簸箕编织技术是祖传的。在早期的家乡,许多人以编织簸箕为生。几乎几个村的人都会编簸箕,产品远销晋陕豫黄河金三角。自然,织簸箕的人多了,缠簸箕、修簸箕的人就出来了。用现在的话说就是售后服务人员。小时候很早就跟大人学了编织簸箕的老手艺。从我开始到现在至少有50年了。我曾经是制造簸箕的专家。近年来,农村产业调整发生了很大变化。簸箕在日常生活中的作用已经越来越小,销量成了大问题。年轻人喜欢工作,织簸箕的人越来越少,能坚持下来的人也少之又少。但是我一直觉得祖上传下来的手艺不能轻易失传,所以坚持做这个生意。当新的簸箕销售出现问题时,他专注于售后维修。大部分的簸箕都是农村用的,他就开着摩托车下乡了。

簸箕编织用的材料大多是柳条和藤条。大叔家在中条山区,生产用的材料过去不是个顾虑。但是现在种柳条的人少了,用来修的藤几乎都是从山上采来的。他说,修簸箕多是边缘磨坏的地方,其实就是用新藤加固边缘容易磨坏的部分。看似简单,但也是一个没有编织的技术活。

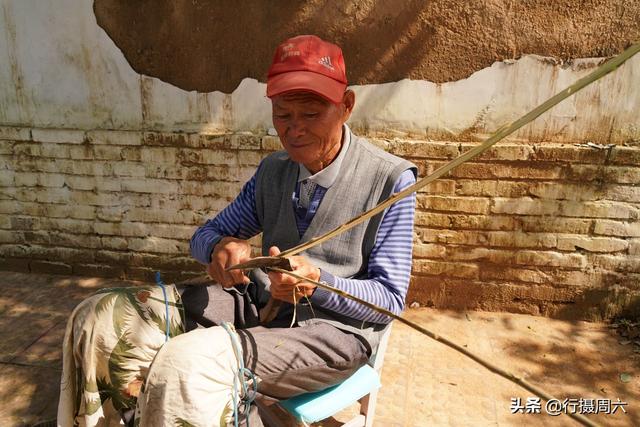

李大爷老实巴交,摩托车上带的材料都是竹子。他说竹子是用来加固里面磨损的部分的。藤条和柳条和人骨一样,都是肌腱,所以加固后的筋骨相当结实,不易使用,可以保证34年不腐烂。他非常熟练地看到一根细竹,然后把它放在一边作为备用材料。他双手的熟练程度超出了我们的想象,一双布满厚厚老茧的大手看到了常年做这种工作留下的心血。

说话间,李大爷已经修完了第一簸箕,一共铲了七个地方,收费31.5元。来修簸箕的大爷反复检查,觉得很满意。他告诉我们,他的簸箕用了40多年,底部一直完好,就是这边的那帮人容易磨坏,很多地方都损坏了。不修的话会慢慢烂晾衣架,丢了太可惜了。虽然现在农村用的簸箕不多了,但是你家里没有也活不了,花几十块钱修修还是可以用几十年的。

李叔叔是一个非常细心的人。他把剁碎的竹条和藤条排成一圈,泡在脸盆的水里,防止变干和破损。

李大爷带的修理工具很简单,就是一把短镰刀,两把铁锥子,一支铅笔。他说这些工具足够家里织簸箕了,工作用的工具不多,主要靠积累的双手。这些工具陪伴了我几十年,已经是我工作的好帮手了。

摩托车后座上,舅舅还拎着三个新的簸箕和一些修理材料。他说,现在农村人都是一些老人在用簸箕,年轻人几乎不在家,用的簸箕还是少,买新簸箕的人就更少了。出门的时候能卖几个算几个。做生意,要看人吃饭。要价一般150元,一百二三也有卖的。主要是看人,有钱人不讲价。可能有人会问,簸箕卖150元太贵了吧?其实一点都不贵。现在做一个簸箕差不多要一天,别说材料和工艺,就是一个人干一天也要100多块钱。

大叔在这个小山村接了三份工作,手是第二份。他看到大妈旧簸箕的破损,说要标上11块补丁,也就是铲11个地方。大妈和他讨价还价,以40元成交。李大爷说,他经常在这一带跑,熟人会比较便宜,宁愿吃亏也不愿意让村民满意。其实每次出来成本都挺大的。住酒店吃饭需要花钱。如果你做得好,你可以赚一些钱。如果你做的很差,你只能吃吃喝喝。为了降低成本,大叔在一个叫翟店的镇上长期租房,每天早出晚归,绕着村子50公里跑一圈。可能是因为业务独特吧。最多的时候一天也能挣500左右,年轻的时候能挣200、300。

李大爷的孩子现在都在外打工,只剩下3亩口粮田自己种。其他地转包给别人,他老婆帮儿子带孩子。闲着没事就花几个月的时间修簸箕,算下来年收入两三万。他挣的钱补贴他的家庭。他说赚钱不多,主要是放不下老祖宗传下来的老手艺。现在织簸箕养家糊口,很现实。从40块钱收到大妈的钱后,舅舅当场做了一个检查,一个上午做的工作。他已经赚了120多块钱了,然后还要继续去前面另一个农户家修簸箕。

其实大叔,现在修簸箕挣的是手艺和功夫的钱。藤和竹不花钱。基本上都是自己在山上收的。也可以说赚钱就是纯利润。看起来小生意不错,但是年轻人不喜欢,不想做。这是一个只能养活一小部分人的小企业。大叔要转到另一个村民家,小心收拾东西。他看起来很严肃。看来大叔是个很敬业很细心的人,所以他的工作能让村民满意。

“包簸箕,修簸箕,卖簸箕。”摩托车前面的小喇叭开始连续播放,声音在山沟里传得很远,我们看不到他,但还能听到喊叫声。在越来越远的喊叫声中,我们仿佛看到,古老的簸箕编织行业,古老的手艺,离我们越来越远,最终总有一天会彻底消失。李大爷在山沟里艰难地支撑着老手艺。从社会进步的角度来看,继承方面存在问题是肯定的。毕竟人类在发展,社会在进步。你不这么认为吗?【想看更多人的故事,请点击关注】