——本文为红网第七届“评论之星”大赛参赛作品。

《青年记者》近日发表文章《AI新闻写作的受众接受度研究》。调查显示,AI新闻写作的受众接受模式是“信任-不喜欢”模式,这一模式引起了广泛关注。

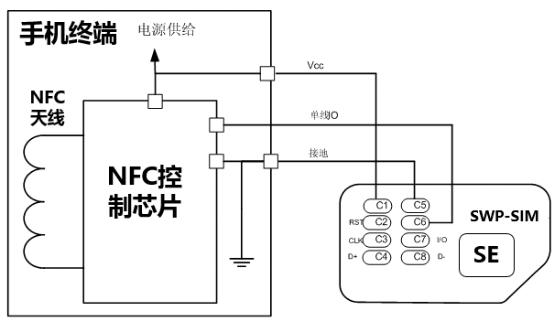

受众虽然对AI新闻写作的模板化、简单化不满意,但仍然选择信任AI新闻写作本身的客观性。此前,腾讯财经研发的自动化新闻写作机器人,根据算法第一时间自动生成稿件,即时输出分析判断,一分钟内将重要信息和解读传递给用户。

这再次让一些媒体记者担心:“以后记者会越来越少。”一些网民预测,未来五年“记者和编辑将失业”。未来机器人会取代记者吗?这已经成为我们不得不深思的问题。

写作机器人可以面对海量数据,快速大规模处理,瞬间读取分析数据,筛选出热点事件,快速生成新闻。但是记者的工作是一种复杂而高级的脑力劳动。机器人也是人类发明的。机器人再精巧,也代替不了人脑。所以,机器人抢不走记者的饭碗。

首先,新闻是有温度的,需要人的情感。机器人做新闻是给人看的,很可能昙花一现后优雅地死去,就像报纸的静态版面一样。因为人类的思维是机器人短时间内无法模仿的,所以分析和观点报告需要信息源、知识积累、逻辑思维等多方面的能力。在这些方面,机器人写手比不上记者。目前,由于机器人新闻在思维上没有创新,其相关报道仍局限于那些数据需求多、报道经验成熟的新闻事件(如企业财务报道、体育报道),无法进行深度报道或与采访对象交流,从而完成主题宏大的新闻报道。

其次,机器人手稿无论内容多么丰富,逻辑多么严密,都不符合著作权法中作品的独创性要求。在新闻信息的采集阶段,AI程序自动抓取处理产生的信息和数据没有经过“深度学习”,没有反映创作者的思想、情感和技术指标的内容,最终的分析报告和结论只是对公开数据和信息的筛选和分析。所有这些结果都只是计算机程序的计算结果,这样在同样的条件下,通过同样的技术条件,使用这个AI的人会得到同样的结果。

再者,从目前的科技发展阶段来看,AI还处于弱人工智能阶段,创造能力、目的、水平都取决于人的因素。在未来很长一段时间内,AI作品的原始定位是离不开用户的,即没有人的操作就无法独立运作。此外,新闻机器人作为一款设计良好的计算机程序软件,在获取和处理海量信息数据的过程中,可能存在侵犯个人隐私和滥用用户数据的隐患。

我们应该拥抱科技,善用机器。对于记者来说,机器人不应该被视为对他们职业的威胁。而是要以开放的心态看待他们,把他们视为编辑部的一员,通过恰当的使用,使他们成为人类记者和编辑的同事和助手。人类仍将具有不可替代的优势,未来的世界将由人类和机器人合作创造。我们不应该把机器人和人类对立起来,而应该建立和谐友好的“人机关系”。

文/高东艳(江苏海洋大学)