阿拉登·小武

兰新大剧院是娄烨导演的第十二部故事片。作为一部以20世纪40年代初为背景的谍战剧,电影的主线是盟军间谍鱼雨回到上海,通过表演和营救前夫获得日本电报密码的故事。虽然影片选择了看似讨喜的商业片壳,却引起了评论的两极分化。负面评价认为,影片失去了娄烨一贯的优势,人物僵硬扁平,缺乏情感力量的支撑,人物关系复杂但过于概念化,细节模糊。根据正面评价,该片既延续了娄烨作品一贯的题材和风格,又将作者身份融入了类型片的叙事中。

本文认为,《兰新大剧院》是mainland China近年来发布的影像创作中为数不多的具有鲜明左翼创作意识和风格的作品。影片通过手持摄影和独特的镜头语言,创造了一个有存在感但意义不确定的黑白影像。影片借助戏中戏等多种文本/空之间的互文装置,深入探讨了现实与文艺的关系(比如文学作品能否避免被缝入齐泽克的意识形态秩序,能否穿越幻象),以及如何将象征性的身份转化为行动资源。也许可以算是中国新左翼文艺的最新发展。这可能是娄烨创作团队的一个重要转折点。

沉默的意义

蓝欣从情节和人物设定的整体框架上借鉴了虹影的原著小说《上海之死》。通过处理于进与养父休伯特(盟军情报局头目)、左翼戏剧导演谭娜、重庆军统白以及前夫倪泽仁之间的复杂关系,我们可以看到,女主角于进为了推进获取日军代号信息的任务,不得不在不同身份之间切换。

上海之死原文转载。

但影片在主旨和主题的探索上,与虹影原著有一定的距离。事实上,通过对人物关系和关键情节的改编、剧中戏份的替换以及多重文本的互文,影片似乎形成了一个“暧昧”的符号系统。而饰演玉子的巩俐刻意表现的内敛,以及后期创作者更为碎片化的片段,使得观众在固定的段落或场景中更难获得可预期的整体阅读。由此产生的竞争意义系统可能会让影院观众感到困惑。作为类型片,人的动作背后的情感弧线一旦缺乏确定性,就会致命。但是,这并不是编剧或表演失误造成的。通过追溯影片中涉及的不完整文本,我们可以更容易理解影片的意图。

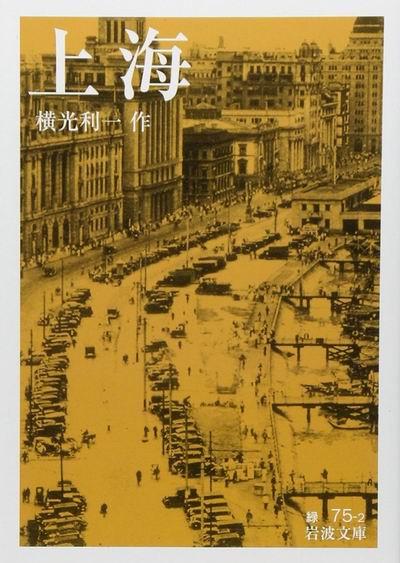

事实上,影片中的戏份被《周六小说》替换成了虹影原著中的“狐狸走在上海”,这部小说是根据日本新感觉派横光健一的小说《上海》改编的。我们很容易忽略这部总是在单一场景中重复同一条线的剧,因为它似乎并没有为我们提供了解影片中真实生活的信息——作为一种租界谍战的类型,但它确实给我们的印象是一部那个时代可能出现的左翼剧——它涉及罢工和罢工领袖的爱情(“革命+爱情”的左翼文学类型),尽管它的标题表明了相反的情况。

恒光里一“上海”

周六派文学作为20世纪30年代被左联树批判的资产阶级保守文学,显然是上层帝国文人创造的颓废消遣。然而,易立的《上海》却完全游离于中国现代文学史的叙事语境之外。小说采用的一条主线是1925年“五卅运动”期间,在上海的日本雇员三木与中国共产党党员秋兰相爱的故事。以原著为参照,在上海反帝爱国浪潮和日本纺纱厂罢工运动高涨的情况下,两个本该势不两立的敌人相爱了。他们不仅相爱了,而且背离了自己的民族身份。基米两次把罢工的秋兰从日本兵镇压工人的行动中解救出来。在小说的结尾,秋兰为这段禁忌之恋付出了代价:她被革命战友当作间谍处死。这里当然也是“革命加爱情”,但爱情是作为被占领革命的意识形态话语所排斥的残余而存在的,被指责为不道德的结果,因为它暴露了意识形态秩序的裂缝。

五卅运动的照片

这样,我们更清楚安排谭娜排演这部戏是不合适的。现实中几乎无法被任何政治势力欣赏:作为一部改编自日本小说、没有鲜明抗日主题的剧,是不会被国家政权认可的。日方也会反感日军对中国人民的镇压,反感日军不为军国主义服务的形象。总之,这出戏很难评判。当我们对《周六小说》做了这样的补充,剧场的意义就明确了。但是,我们不是占据了领导权,而是被驱逐到了边缘位置。

因为空的意思从来不缺空。它充满了我们可以看到的星期六小说。所以这部剧确实可以填充为一个跨阶级的才子佳人的变种——类似于《茶花女》(虹影原著中的《狐狸走在上海》就是这样一部剧)。它可能是潘西和坦娜浪漫关系的重演,也是他们爱情的结晶——观众很可能会这样期待。或许,恰恰相反,不是租界岛内星期六派的复兴,而是左联领导下的革命文艺——虽然1935年左联解散了。然而,不同的意义系统在观众的帮助下争夺这一地位。

不限于此,在其他关键情节中,比如玉子告诉养父休伯特虚假信息,完成任务后选择回剧场赴约,意义也是不确定的。这些漂浮的能指最终形成一个链条,决定了我们对主要人物和影片的最终理解。所以观众的任务似乎就是一个拼图游戏:把这些漂浮的碎片拼凑成一个统一的画面。

例如,观众可以尝试将玉子的选择纳入民族主义的意识形态秩序中。玉子把错误的信息告诉他的养父,是为了加速日美战争局势,迫使美国尽快对日宣战,以减少中国的损失。在这里,于进扮演了一个爱国女英雄的角色。她符合自己在中国的民族身份,从而背叛了作为同盟国利益代表的父亲——我们作为观众很容易这么想。或者说,这种欺骗也可以理解为爱情得不到满足的一种报复。余堇在最后一刻背叛了养父,因为他对利用自己当间谍有芥蒂。按照这种理解,休伯特的错误在于没有像一个真正的父亲那样无私地爱她。我们甚至可以在这里得到尼采的暗示:“对爱的回报的期待,不是爱的需求,而是一种虚荣心。”然而,这种理解将玉子带入了父权制家庭中女儿角色的秩序中。事实上,在虹影的原著中,我们可以发现玉子的形象充满了这两种意义。

甚至,为了躲避日军的突袭,虹影笔下的玉子宁愿从国际饭店的房间里跳下去自杀。作者强调,这是为国牺牲。电影改变了余的死,但还是无法让观众经历意识形态的幻觉。她回到战区,不就是在拯救同胞,抗击日寇吗?当她去码头酒吧赴约的时候,她不是要全身心地投入和Tanna的爱情吗?如果这样理解,这确实是奴性的迎合尼采的格言:付出而不是回报。为了国家,为了爱人,这个女人真的应该这样牺牲。这样看来,我们可以取代潘西,享受真正的荣耀。这不就是我们从意识形态偶像那里得到的吗?

问题是我们无法从这个编码游戏中获得快感,或者获得完成这个整合游戏的回报。真相直到影片最后一刻才揭晓,从插曲效果到面具般的“僵硬”表现。她真的爱她的前夫吗?还是她爱上了导演,养父甚至日本人?她热爱她的国家?这里没有答案,影片也没有给任何刺激——极度不友好。在这里,它不配合这种缝纫工作。当电影结束时,我们似乎获得了意义,却又感到空虚空。这就是这部电影试图带给我们的。

如果我们把文学作品看作是一种说话方式,那么它们永远是按照语言的顺序排列的。如果我们拒绝被意识形态俘虏,我们能说出不可说的话吗?或者说,文学作品可以在意识形态之外说话吗?蓝欣的回答是沉默。意义的沉默。当然,这种沉默永远是骗人的行为(比如谍战片),就像潘西欺骗养父一样,但也只有这样才是真的。关键是要有演戏的意识,要有作弊的能力。于是我们看到了不完整的真相,在诊所里难以听到的密语,在舞台上无法完成的戏剧,拒绝完整的电影。当葛兰西的意识形态完成了对艺术的清洗,艺术可以用什么样的编码方式将秘密作为真理传达给观众?艺术如何加密真相,向观众展示加密解密的方式——整套编码工具?艺术应该为了争夺意义的空差距而搞阵地战吗?而且,这些真的可能吗?

穿越幻影

对于艺术家来说,打破“第四堵墙”往往似乎是一个重要的话题。但是,无论我们是否打开剧场舞台,决定让观众沉浸其中,还是参与其中,如何才能脱离语言本身的符号秩序,说出不可言说的东西?——这难道不是打破“第四堵墙”的真正目的吗?我们在蓝欣看到一些非常探索性的尝试。

一个巧妙的设计是模糊戏剧和电影真实世界的界限。在语言上,舞台与电影现实无缝衔接,单一的黑白色调也掩盖了舞台与电影现实在灯光、布景上的差异,给观众一种模糊的虚实感。空,无法区分真实场景(dock bar)和剧中设定的舞台。戏里戏外演员的服装没有什么区别。甚至,剧中的台词作为区别于现实生活言语的符号,也取消了与电影现实的区别。

阅读虹影原著(狐步舞上海)的台词,会发现这种语言风格是刻意远离日常生活的。在第16章的原著中,女主角的第一句台词非常特别:

“这些行道树和电线杆的腿都有春天的颜色,所有建筑的腿也都涂上了春天的颜色。伸出你那沾满粉跨的腿,穿着高跟鞋的修长美腿和穿着玻璃丝袜的羞涩美腿,优雅地,从安静的小巷和向来热闹如节日的南京路走来.....染一点玫瑰,染一点紫罗兰,红,绿,蓝,白,光影,光影,看你彩虹般的美丽。上海,你是地狱里的天堂!”(p181-182)

但是,这种远离日常的程式化,造成了舞台与舞台的明显区分。因为我们知道,现实生活中几乎没有人会做这么长的抒情独白。正是这种区分在类型化戏剧中确立了明确的象征意义方向,从中我们可以确定女主角的既定性格和她的命运。如果我们熟悉这个背景,我们就会得到我们预测的观点。但这种指向性正是影片试图取消的。作为观众,我们不断面对镜头语言对意义确定性的挑战。比如电影的第50-51分钟,当坦娜告诉司机去码头酒吧的时候,我们期待这是电影《现实》中的一个场景,这样坦娜和玉子的关系就可以在这里清晰地发展,我们对这种关系的想象显然是浪漫的。当两人的对话顺利进行的时候,观众们都认为这部电影符合我们的预期——这是一个昔日恋人重逢,重续旧情的时刻。

然而,玉子被遗忘的话语提醒我们,这个地方仍然是一出戏中一出戏的排演。然后其他演员停止排练,镜头切到戏里戏外的男女演员和观众。所以我们知道我们的期望是错误的。

这里,我们以为彩排暂时结束了。在下一个片段(51: 30-52: 40),镜头从幕布旁边的演职人员切换到玉子和谭娜。最后一个场景,两个人的对话已经开始,作为画外音存在,仿佛演职人员在偷听他们的对话。这里,观众对浪漫的期待又开始了。但当他们两个随着镜头的移动踏出片场大门的时候,他们仿佛来到了另一个光线昏暗的未知地方。他们在这里接吻,但是谁在和谁接吻呢?或者说,是接吻还是表演接吻?回头看看,前几个镜头里的演职人员是在偷窥现实还是在表演?观众还是没有得到他们想要的。这是两次用镜头语言对观众的调侃。

这种现实与现实的暧昧(为了营造有意义的沉默)在玉子完成任务返回剧场时达到了一个高点,以至于边界被彻底打破。我们看到了台前幕后的平行剪辑。幕后是强奸和枪击,而舞台上的玉子试图向谭娜传达危险的信息。虽然规定了这里的台词,但玉子要做的其实是——不要演秋兰,要让谭娜意识到此时的秋兰不是秋兰。而谭娜——和台下的观众一样——并没有意识到这一点,尽管幕后的枪声预示着混乱已经提前到来。他们仍在执行规定的动作。作为一个闯入者和叛逆者,玉子在使用语言的同时,发现语言很快融入了既定的符号秩序。但是,作为电影观众,我们显然意识到了这里的问题:于进想要否定她自己的演技和我们原本期待的意义体系。如果我们认为Tanna还在按部就班地做她的角色扮演,那就太可笑了——但也许确实如此。入侵者的枪战是由反叛者玉子引起的。结果,边界(秩序)被短暂打破,裂缝产生,混乱出现。

玉子对行动的自我意识和否定(也可以理解为主观性,即思想秩序对主体的缝合)创造了真正的主体,这实际上通过诊所的场景给了我们非常明确的暗示。诊所——双面镜——监控室构成了一个剧场的模型——这里也是一出戏中的一出戏,而双面镜的两面,三郎太·古塔尼、玉子、休伯特和索尔,构成了一对观看/被观看的关系。在这里,由于她对养父和盟友的义务,玉紫需要扮演古古已故的妻子美代子。摄像机镜头穿过双面镜,在诊室和监控室之间来回切换。听音室里的休伯特和索尔,其实就像银幕前的电影观众,看着银幕上的一幕幕。虽然玉子看不见她的养父,但她知道她的养父正在看着她。然而,就在要获取的关键信息准备就绪时,声音突然消失了。两人之间的对话沉默了。实际上,它暗示着交流脱离了语言的符号秩序,所以不能被站在镜子后面偷偷凝视的“父亲”(他者)符号化(编码和解码)。这也是整个双面镜项目的核心,但“父亲”发现自己碰不到。

对于观众来说,我们听不到这些密语,仅仅是因为我们和“父亲”处于相同的观看位置。或者说,如果他者(社会)不能召唤出作为符号主体的受众,那么思想秩序就失效了。这又回到了我们早先说过的话。在他者的注视下,观众必须完成这个整合的拼图——在这里,不是“我”编码,而是“他”编码我。我们之所以收不到声音,是因为这个时候语言已经离开了市场,处于意义空的混乱中。我们无法知道语言失败的真相。不管是机器出了故障,还是信号被干扰,这都不在理性的计划之内。甚至——这是死去的女人美代子的“幻影”。因此,它不是噪音,而是寂静和虚无。

认同社会症状

让我们回到影片中女性角色的刻画上来。如果娄烨的创作主题在蓝欣延续的话,那确实是对女性的关注。但是,在过去,这种关注始终难以摆脱对女性的一种本质主义理解。

事实上,一个常见的女性主义批评在于指出她过去作品中的女性人物总是在情欲中将非理性推向极致。我们可以在《苏州河》、《风中之雨》等作品中看到这个形象。女性总有希望导演质疑和反抗理性的秩序,但这样的形象塑造也算是另一种凝视。在这种理性/非理性的建构中,女性依然是刻板印象。似乎非理性比女人本身更重要。结果是女性反抗,被逼到了边缘,但她们的反抗还是在符号化的秩序里。比如她们总是要通过寻求男人的爱来对抗可知或不可知的庞然大物。

当娄烨把镜头聚焦在理智之外的情感和感受时,他总能找到那些主流生活视野之外的性别和关系。但这种非理性主义一旦遭遇历史叙事,我们很容易找到一种西西弗斯式的自恋式的抒情,具有极大的个体反抗性。比如《紫蝴蝶》试图捕捉的个体爱情自由与集体政治约束之间的矛盾,当然是客观存在的。然而,电影的立足点是通过呈现个体的创伤经历来揭露宏大叙事的虚假。女性不断接受组织划分的身份,组织赋予的情感和价值观一次又一次地削弱着个体的情感和价值观。当这个逻辑演绎到极致,就出现了《紫蝴蝶》最后一组复仇蒙太奇:日本飞机轰炸上海的纪录片镜头,配以民国时期的爱情流行歌曲《我得不到你的爱》。爱情被提升为一个主旋律,真正解构了集体主义的神话叙事。但这样的二元对立还是可以很容易地融入到另一种意识形态秩序中(大师可以参考意识形态的拼接)——比如一种宣告历史终结的自由主义(但其中也包含了压制女性的男权家庭秩序)。毕竟,爱作为一个能指是浮动的。试图逃离一个抽象的普遍性,却立刻被另一个抽象的普遍性抓住。

在蓝欣,创意团队注意到了这些问题。因此,在处理人与人之间的关系时,我们可以找到一种解码工具,以识别受损、受压迫和边缘的身份为关键。如果我们自愿接受阿尔都塞意识形态机器的召唤,把我们观众的主体缝起来,我们只会从这部作品中得到失望。但如果相反,我们拒绝这种探究,那么我们就得到真正的主体。

基于此,我们发现玉子和日本人谷垣征四郎也可以实现情感交流。玉子似乎在扮演一个日本人的日本妻子,但她最终扮演的是一个死去并被牺牲的女人。这个女人和其他许多被遗忘和被排斥的女人一样,最终成为国家战争和政治斗争的牺牲品。当这个女人复活时,这种不可象征的东西给了玉子一种解放。因此,宇金与美代子的融合超越了民族主义对民族身份地位的锚定和父权家庭秩序对女性地位的锚定。一个死去的被忽视的女人的话,我们活着的“父亲”是听不到的——美代子在电影里是多么边缘的人物,谁会认同一个只出现在照片里的角色呢?(谁会认同片中被索尔瞥见的酒店洗衣烫衣小姐?正是在索尔的位置上,我们瞥见了。)

我们还可以在白云裳和余堇身上找到一种爱。与虹影原著中两人的女性竞争关系不同,影片中可以看到他们跨越政治组织身份的紧密结合。白云山原本的任务是借三色堇之手替重庆军政府杀了倪泽仁,但影片中我们甚至不能确定重庆军政府派人杀了倪泽仁——当白云山看到余和倪泽仁在远处下车时,她只是把烟扔了,回到车上。当白云裳在酒店房间里向于青莲讲述自己的生活时,她本没有必要这样做——但失去父母的孤儿是他们共同的身份。她的原名是白玫,但只有魏昱在乎这个名字。(白梅在介绍“梅”字的由来时,提到了父亲对母亲的思念,所以白梅只是代替父亲的一个死去的女人。)最终,他们不仅在性别认同上彼此认同,还为了同一个戏剧事业成为了战友。毕竟,当白玫因被男人虐待而死去时,玉子会对她的死深感悲痛。

余堇对其他男人的爱,不是因为他们是占据观看位置的男人,而是因为他们被压迫的地位。正如我们在上一篇文章中所分析的,这部电影从未满足于观众所期待的玉子和谭娜之间的爱情。在他们重逢的场景中(15:40开始),谭娜带着于紫罗兰去了剧院的办公室。他多次抑制不住自己,流露出想和于青莲亲热的冲动。然而,宇青莲刻意避免了这样的举动,只是在离开前给了一个有求必应的拥抱。剧中两个角色唯一的一次戏外吻戏安排在日军离开的宴会上(1:1:40开始)。日本军官以武力和实力提出了与俞堇合照的要求,相机此时在日本人手里。于青莲事后对谭娜的亲密行为,真的是对一个被虐待过的弱势族群的认同。在这里,连情人的身份都算不上。爱情不再缝进个人对自由的需求,也不再按照异性爱情的顺序。而国家认同不是集体霸权对个人的强制,而是对弱势群体的关怀。

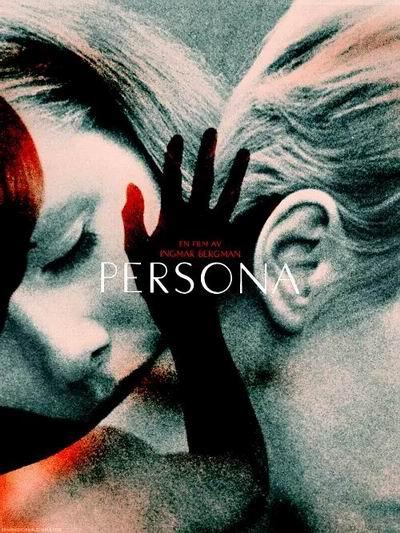

因此,当玉子离开酒店回到剧院试图拯救塔娜和白梅时,她的行动为被压抑的作家和艺术家增加了另一层认可。这绝不是美化艺术至上的本体论,而是承认艺术是一种为受伤者伸张权力的政治机制。艺术作为一种讲真话的方式,可以对主流政治秩序和葛兰西的意识形态领导提出质疑和拒绝,并表现为一种现实的政治可能性。当她最后去码头酒吧赴约的时候,她显然选择了死亡——如果她不能爱,不能说真话,那么她将陷入永恒的沉默。在这里我们可以找到伯格曼《假面》的影响,女主角伊丽莎白因为意识到自己在家庭和社会中的角色而陷入失语状态。)

伯格曼的面具

在最后一个场景中,鱼雨保护了身边那个脆弱的人——一个把爱和理想注入艺术却没有学会用枪反抗的人。他会在最后一刻痛苦不堪。因为在权力的胁迫下,他视为珍贵的爱情成了杀死爱人的诱饵。这是对他不作为的惩罚。他得到了爱情,但玉子给他的不是爱情。也许他终于能醒过来了。

在本文的最后,请允许我们用楼爷反复阅读的马尔罗的《人类处境》来做结论。主人公乔说,“人们愿意在物质利益之外死去,所有的理由都是为了把人类的状况融化成尊严,同时或多或少地证明其合法性:基督教之于奴隶,民族之于公民,……”(P245)这是人们的一种思想状况。马尔罗通过他人之口表达了对这种情况的质疑:“我们最缺乏的是武士道精神。但剖腹产自杀的日本人可能会成为偶像,这是弊病的开始。”当进行剖腹手术的战士成为偶像,开始吃人的时候,它所要求的剖腹手术就是普遍的伤害。但是,不吃人的人有可能吗?首先,让我们认同那些被伤害的人。它们是社会的疾病,是我们作为异质性挖掘出来的具体普遍性。

编辑:秦无

校对:丁晓