最近网上有一个小变化:人们互问早上好,不再简单地说“早上好”,而是很有气势地敲出“早上好,工人”。

“工人”是一个新梗。不管你是不是所谓的“农民工”,最近你应该看到了很多围绕“农民工”这个词的笑话。

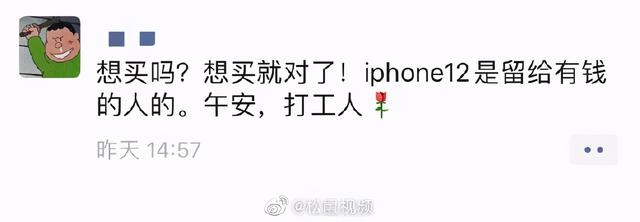

还有一个更有代表性的是这样的:

“我过安检的时候,探测器一直在响。安检的姐姐让我把东西都拿出来。查了一下,一直响。然后,她问我是干什么的。我说我工作了。她说,好家伙,难怪我探测到了钢铁般的意志。早上好,工人!”

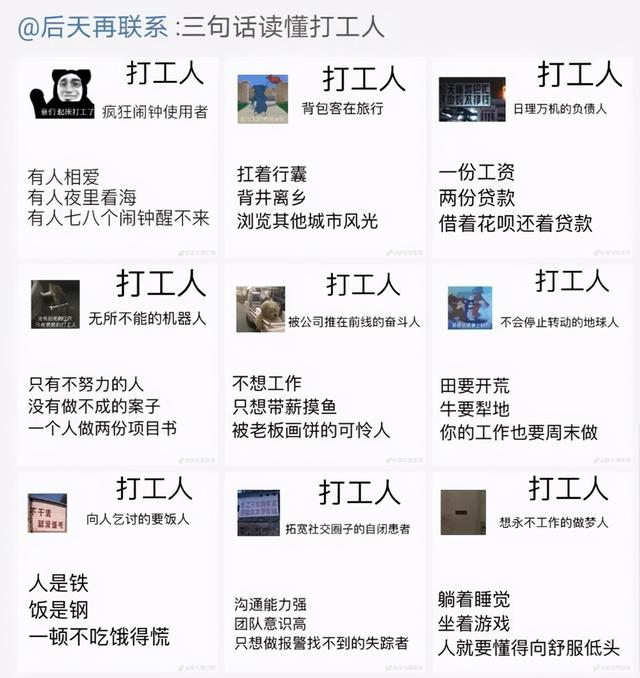

这些关于农民工的笑话大多是这样的:六个笑话,三个笑话,外加一个荒诞。

继“安全日记”、“社畜”之后,“农民工”成为各行各业劳动者的口号。

2

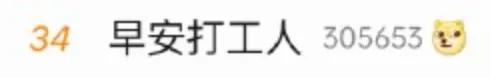

“生活中80%的痛苦来自于工作,但我知道如果我不工作,就会有100%的痛苦,所以在工作和没钱之间,我选择工作!”

“你在拼多多到处找人砍价。他在滴滴打车,求助。我在电子厂呆到半夜。我们都有美好的未来!早上好,工人!”

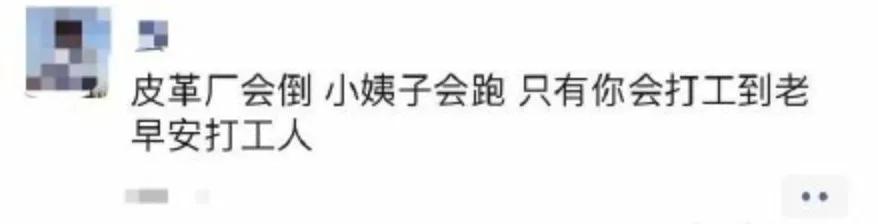

“制革厂要倒了,嫂子要跑了,只有你干到老。早上好,工人!”

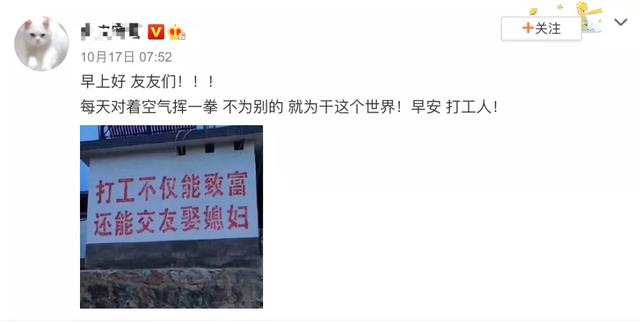

不知道什么时候,一个强大的“工人宣言”开始在朋友圈传播。

同样,我们也看到了很多属于劳动者的网络热词:比如来自日本的“群居动物”,“搬砖”,一个简单而有力的上班代名词...这些话精准有力,火的有理有据。

“工人”也是个好词。

最早出现在香港的“兼职”一词,指的是“受雇于他人”,是“从事有酬工作”的口语表达,含义中性,不褒不贬。

直到上世纪80年代,改革开放之初,这个词才传到南方,在广东省为首的地区流行起来。随着南方打工热潮的兴起,全国各地的工人纷纷奔赴异国他乡,“打工”一词在全国范围内变得普遍起来。

但它的含义也发生了变化——也就是我们现在所理解的:一种临时的、可支配的劳动。

这时候诞生了很多新词:打工仔,工薪族,工薪族皇帝...

到现在,人们都用一个“人”字来点缀,合成了一个热词:农民工。

与他人相比,“农民工”这个词,不分性别、地域、年龄,是一个通用的群体代名词,有力量,有自豪感,有使命感。

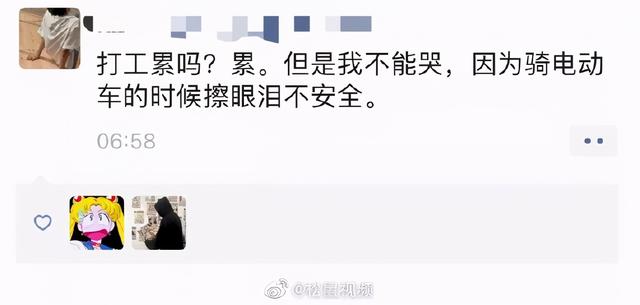

很多人这样描述农民工的存在:起早贪黑,拿着微薄的工资,努力工作。平凡流露出追求,试图在屈辱中表现出倔强。

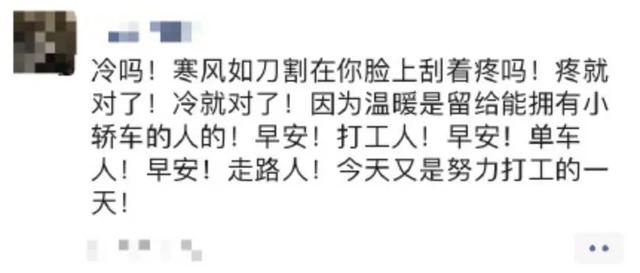

这也是工人梗系列的核心:工人在苦难中获得乐趣,认清现实。

农民工的梗大多是正面的,透露着一种“土气”的灵感感。

人要自由自在的描述自己空并不容易。

总是鼓励同事认可自己。

一句“早上好,工人”似乎激发了人们心中所有的动力。

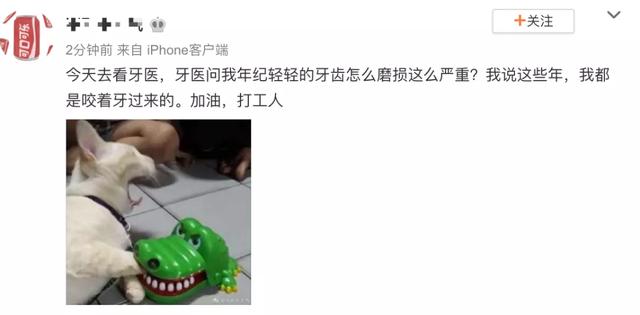

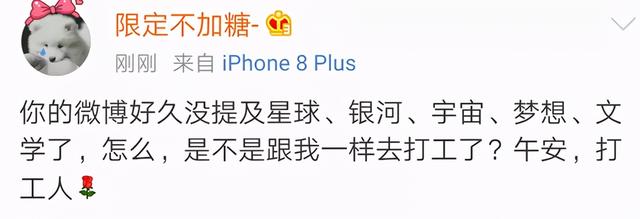

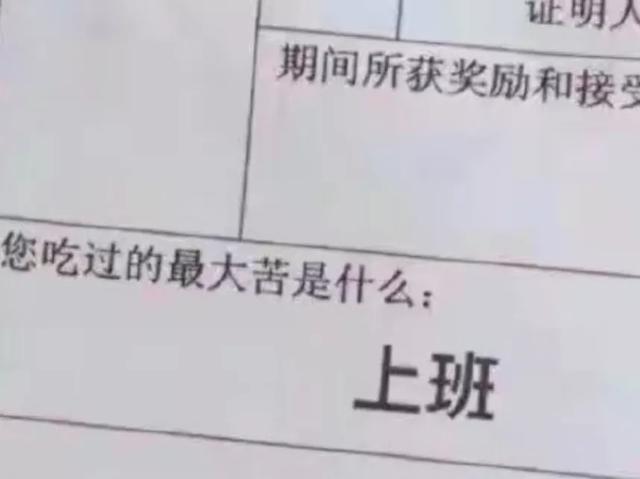

围绕“农民工”这个梗,自嘲是主旋律之一。

接下来是“奥利给予”的鼓励。

在段子构建的这样一个农民工宇宙里,每个人都是恶业中的农民工:付出太多,工资低,嚼不动老板的蛋糕,早上起不来床。

心里有各种苦,却要为一桶米弯腰。

不过,虽然语气悲凉,但大部分民工的衍生表情或段子还是那么向上。

每个人都不喜欢工作,但每个人都是工作者。

而最火的一句“早安工作者”依然承载着对新一天的期待。

2

在农民工的stem里有一句特别有趣的话:我们希望在天堂飞翔,两只鸟合二为一,抱怨自己是一个农民工。

像你看到的这些梗,也说明了一个现象:人们不再以做农民工为耻。

回溯十年,事实并非如此。当时人们避开了“工人”、“打工仔”等一系列略显简单的称谓,选择称自己为“奋斗者”、“某企业的员工”,或者白领、蓝领。

人们希望看起来体面和有前途。心中不仅有诗和海,还有成为CEO的大好前景和机会。

但这几年来,年轻人认清了现实,对自我称呼的要求也没那么高了。

最早的词是“搬砖”,从百度贴吧流传开来。这个词本来是指一些环境差,工资低的体力劳动。到现在,人们已经直接用它来代替“上班”了。

然后是“群居动物”。它来源于日语中的“公司”(俱乐部)和“家畜”(家畜),合起来的意思是“公司的家畜”,指的是一些为了公司而放弃生命的劳动者,多被日本员工用来自嘲。

“社畜”不水土不服地穿越到中国,从此成为广州工人的自我主张。

现代人说是为公司出发,其实早就说了“我要为事业奋斗”。

但他却理直气壮地说:“我们的牲畜都去搬砖了”。

如上所述,“农民工”也是如此。这个词恐怕也会被劳动者视为自吹自擂,长期使用。

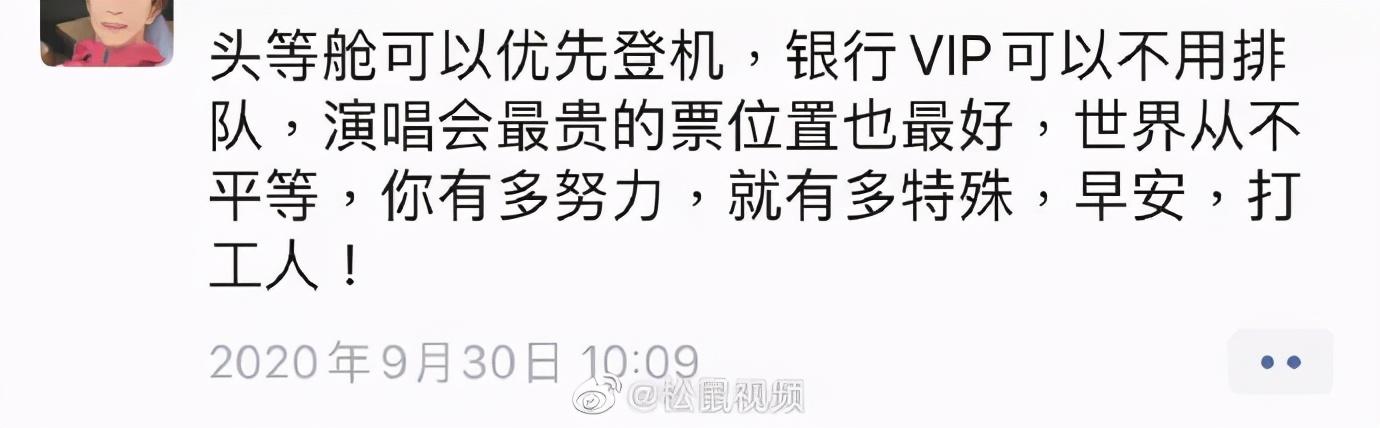

同样,还有很多自我矮化的身份解读,都表现出同一个迹象:大多数人开始明白自己是工作的“工作者”。

这就是自虐,躺着自嘲。

之所以愿意这样自嘲,不仅仅是意识到事实后的释然,更是“看清生活真相后热爱生活”的英雄主义。

人们逐渐意识到大多数人都在一起工作。做点贡献,吃个饭。你分不清高低,也没什么区别。

用一句话形容一个农民工,可能是:认清现实,放弃幻想,但不要停止前进。

3

“农民工”梗的火,某种程度上也算是一种轮回吧。

同样是在“打工”这个词开始兴起的80年代,“打工文学”诞生了。

简单来说,“打工文学”就是一种由农民工写的、为农民工写的或为农民工写的文学作品,其本质是描写农民工的生存体验。

深圳作为农民工的热门目的地,诞生了这种文学:一个来深圳的农民工发表了一篇以打工为主题的短篇小说,使得全国各地的农民工都开始书写自己的文学作品。

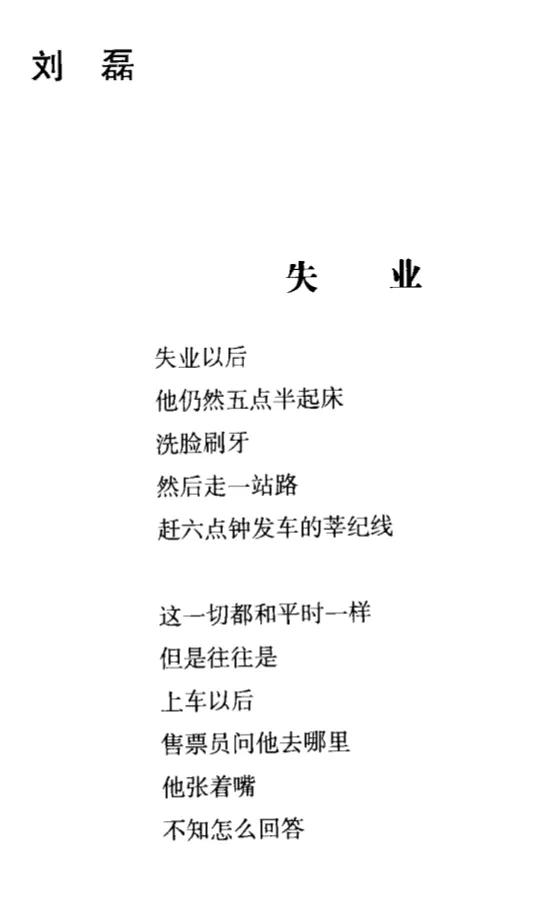

诗歌是劳动文学最流行的载体之一。

翻开一本诗集,移民诗人的作品有着鲜明的特点:大多写乡愁和痛苦。

著名移民诗人刘评论说,流散、流亡、身份危机和身份焦虑是几乎所有背井离乡的农民工的共同情结,也是移民文学的重要母题。

虽然近年来,作品文学逐渐衰落,但仍在继续。2014年自杀的在职诗人许立志,曾经用他的诗歌打动过无数人的心。

他写了《路灯下夕阳回家》:

我还写过“我吞下一个铁做的月亮”:

今天的“农民工”段子,或许也算是“农民工文学”的一种表面回归。

现代“工人”的苦难也许比不上当年的工人,但对于今天的人来说,走进未知的钢铁森林,也可以称得上是一种精神上的放逐。

但农民工故事的价值,可能仍然称不上“农民工文学”:它们是中国互联网专业化的现代诗,更浅,更通俗,更戏谑。不过还是有点看和抱怨的功能。

我们大多数人作为劳动者,可能写不出“我吞下一个铁做的月亮”。

不过没关系,至少每天早上,你可以发一句:

早上好,工人。