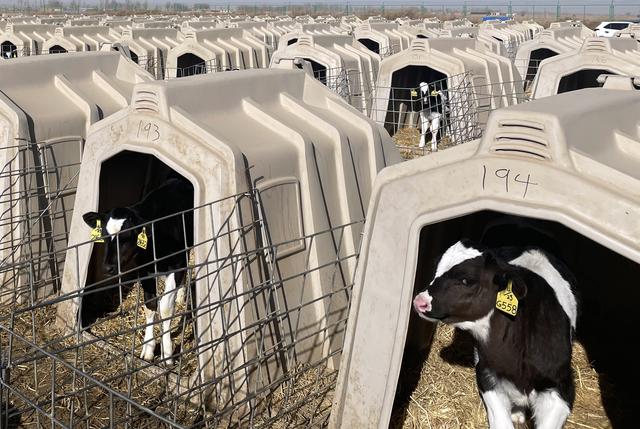

内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇胜丰村东信奶牛养殖专业合作社犊牛小区。受访者供图

新华社呼和浩特1月31日电(记者李运平、恩浩)临近岁末,内蒙古河套平原刚刚经历了一场降温天气,但巴彦淖尔市临河区干召庙镇胜丰村的小牛们却生机勃勃,在500多个保温小牛岛中自由跳跃“练劲”。

“小牛是不安分的。没有,今天早上才穿的小背心都是免费的。”55岁的饲养员孙宇在喂食的间歇停下来,给小牛穿上保暖背心。动作又快又快,就像给自己的孩子穿上新衣服一样。

“除了保暖,我们还注意喂养。出生5到7天要喂3升,半个月后增加到4升。”如今,说起养牛来头头是道的孙玉亭,曾经是附近村子里建档立卡谋生的贫农。通过在干召庙镇盛丰村东信奶牛养殖专业合作社学习,他和爱人去年成了“奶牛保姆”。“加在一起,一个月能赚9000左右,加上土地出让的成本。今年家庭收入能有十几万,比过去多了五六倍!”孙玉婷对一年来的变化很满意。

内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇圣丰村东信奶牛养殖专业合作社的工人正在给奶牛喂食。受访者供图

走进东信奶牛养殖专业合作社,标准化牛舍摆放整齐,皮毛光滑的奶牛正在悠闲地进食,技术人员通过电脑屏幕实时分析“牛脚环”传回的身体数据。2012年以来,盛丰村一直依托专业合作社发展养牛产业。存栏奶牛从最初的30头增加到现在的3800多头,找到了一条智能化、高品质、新标准化的奶牛养殖新路。

“合作社每年新增1500多头小牛。为了节省养殖场建设等费用,带动更多村民致富,我们以‘放小牛收大牛’的方式,将其中的800多只分给100多户村民。奶牛16到18个月后按市场价回收,公牛由村民自行处理。”胜丰村党支部书记贾说。

“我领养了100多头牛,现在一年赚50多万!”一年来,通过“放犊收大牛”的合作社模式,村民薛家不仅还清了所欠的饥荒,还购买了新的饲料加工设备,聘请了专业养殖人员。“我家牛年真的走对了路,过上了‘牛年’!”说起今天的幸福生活,薛笑得很开心。

内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇胜丰村村民薛在喂牛。受访者供图

贾说,盛丰村还通过集中流转土地种植牧草、农户订单种植燕麦草、青贮玉米等饲料,整合资源优化产业结构,实现良性循环发展,辐射带动周边村庄1500户农民增收致富。“2022年,我们将号召更多的村民加入养牛业,让大家真正享受到奶业振兴和乡村振兴的红利!”

胜村是巴彦淖尔市奶业发展的缩影。据巴彦淖尔市副市长郭占江介绍,近年来,巴彦淖尔市积极争取各类项目资金,支持规模化牧场发展,推动中小型养殖场转型升级,完善农业企业利益联结机制,带动种养大户增收致富,通过奶业振兴促进乡村振兴。

内蒙古巴彦淖尔市临河区干召庙镇胜丰村村民薛在喂牛。受访者供图

内蒙古河套地区位于北纬40度的农作物种植黄金带,耕地1358万亩。是中国北方重要的粮油奶生产基地,素有“塞外粮仓”、“草原菜篮子”之称。随着中国奶业振兴战略的实施,河套地区奶业正朝着规模化、标准化、集约化、生态化方向发展。目前,全国有110多个规模化养殖场,存栏奶牛22万头,年鲜奶87万吨。