(报告出品方/作者:中国银河证券,周然)

一、锂电正极龙头,业绩拐点显现(一)起源于矿冶研究院

北京当升材料科技股份有限公司成立于 2001 年,是一家由科研人员创业、从事新能源材 料研发及生产的北京市高新技术企业。公司成立初期主要从事电子陶瓷添加剂及氧化钴粉等 材料业务。经过多年的积累扩张,公司已经成为国内锂电正极材料的龙头企业。

公司产品广泛应用于电动汽车、储能、消费类电子、无人机等领域。公司业务范围遍布日 本、韩国、欧洲、美国等国家和地区,全球包括韩国三星 SDI、LGC、SKI、日本 AESC、松 下、索尼、比亚迪等在内的国际锂电巨头均是公司客户。

(二)深耕主业锂电正极

锂电池产业链大体分为上中下游:上游原材料包括矿产资源、石化产品和化学试剂等;中 游涉及锂电材料、电芯及电池检测等;下游为终端应用。

公司聚焦产业链中游的锂电正极材料的研发、生产和销售,是国内率先出口锂电正极材料 的供应商,产品质量达到国际领先水平,产品销量不断攀升。

公司主营锂电正极及智能装备。锂电正极材料作为公司的传统业务,目前主要产品包括多 元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料,产品广泛应用于动力电池、储能电池、高 端数码电池等市场领域。

多元材料(LiNi1-x-y-zCoxMnyMzO2)是新型锂电正极材料,容量高、成本低、安全性好。目 前三元材料(NCM/NCA)是主流产品,相较钴酸锂,成本优势突出,在充电宝、电动玩具、 电动家居等低端 3C 产品的市场渗透率保持上涨态势;能量密度高,已占据高端电动车市场的 主要份额;随着技术快速进步、成本下降,在储能市场尤其是高效储能领域有望实现快速增长, 并将推动应用市场规模的大幅提升。另外,市场上已出现四元材料(NCMA)产品。

公司 2015 年并购的中鼎高科主要从事智能装备业务,销售产品包括圆刀模切机、激光模 切机等,应用在消费电子、物联网 REID、医疗等领域。

正极材料是业绩的主要来源。2020 年,公司锂电材料及其他业务营收 30.14 亿元,占比 94.7%,智能装备业务 1.70 亿元,占比 5.3%;锂电材料及其他业务毛利润 5.30 亿元,占比 86.7%,智能装备 0.81 亿元,占比 13.3%。

(三)卸下包袱拐点显现

2015-2018 年高速发展。随着江苏海门的扩产、中鼎高科的并购,公司在 2015-2018 年迎 来业绩高速发展期。公司 2018 年营业收入和归母净利润分别增长至 32.81 和 3.16 亿元,而 2015 年营收和净利润仅为 8.6 亿元和 0.13 亿元,对应的 15-18 年 CAGR 达到 51.4%、86.7%。

2019-2020 年受到坏账及减值拖累。由于下游客户比克以及猛狮等经营不善以及中鼎高科 的业绩不达预期,公司 2019 年归母净利亏损 2.09 亿元。截至 2021 年 4 月 8 日,公司应收款 项坏账准备已累计计提 3.90 亿元,中鼎高科商誉减值已累计计提 2.90 亿元,计提比例达到总 金额的 87.2%和 92.7%,计提比例充分。公司已基本卸下历史包袱、轻装上阵。

2020 年触底回升。2015-2018 年,公司锂电材料销量增速均在 20%以上,2019 年同比下 降-1.9%,主要系新能源汽车需求不佳影响动力电池出货量。2020 年,全球新能源车销量回暖, 叠加电动两轮车、3C 数码等需求加大,公司新增产能也开始释放,公司销售量达到 2.40 万吨, 同比增长 58.4%,实现营收 31.83 亿元,同比增长 39.4%,归母净利 3.85 亿元,同比增长 284.1%。 分季度看,20Q1 受疫情影响较大,Q2 开始迅速回升,随后三季度的营收同比增速分别达到 87.4%、160.1%、204.0%。

21Q1 业绩高增。公司 21Q1 实现营业收入 12.64 亿元,同比增长 203.9%;实现归母净利 润 1.49 亿元,同比增长 353.5%;扣非后归母净利润 1.15 亿元,同比增长 152.19%。

(四)控股股东实力雄厚

公司实际控制人为国务院国资委,通过控股股东矿冶科技集团间接持有公司 25.39%的股 权。矿冶科技集团有限公司成立于 1956 年 4 月 8 日,最初院名为重工业部选矿研究设计院, 是隶属于国务院国资委管理的中央企业,是中国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综 合性研究与设计机构。

控股股东实力雄厚。矿冶科技集团在采矿、选矿、有色金属冶金、工艺矿物学、磁性材料、选矿设备、环境工程等研究领域具备国家领先水平。集团矿产资源丰厚,管理层大多为矿冶研 究总院背景,技术出身,对上游矿产资源有深入的了解。

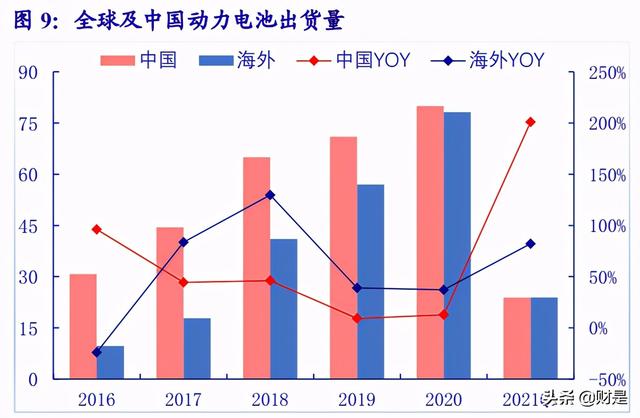

二、产业全球化,技术高镍化(一)电车迎来黄金时代,电池率先受益

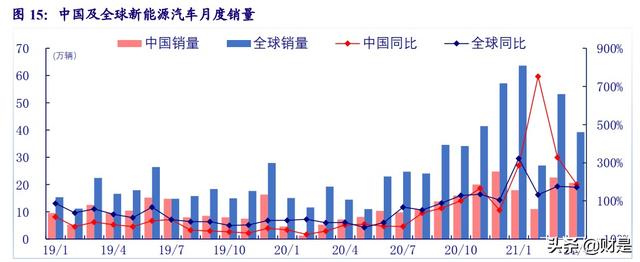

2021 年电动车高增元年。随着全球主导型经济体的碳排放承诺进一步清晰,围绕绿色经 济的扶持和激励政策更加积极。从传统车企巨头到造车新势力,具备较强产品力的新能源车型 将在 2021 年全球市场密集上市,优质供给的涌现将创造和引领需求。2021 年全球市场或将迎 来中国与海外需求共振。2021 年 4 月中国新能源汽车销量达 20.60 万辆,1-4 月累计 72.13 万 辆,同比高增 291.8%,渗透率已由 20 年底的 8.8%提升至 9.2%。全球 1-4 月共销售 183.04 万 辆,同比增长 203.2%。

中国市场处于高速成长期,从 2010 年不到 1 万辆到 2020 年 136.7 万辆,销量增长迅猛。 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》规划,2025 年我国新能源汽车新车销售量达到 当年总量的 20%。我们预计 2021 年国内新车销量有望达到 220-240 万辆,同比增长 46.3%- 75.6%;2025 年销售 560 万辆,5 年 CAGR 达 32.6%;叠加单车带电量增长趋势,对应的动力 电池 2021 年装机量有望达到 109-119 Gwh,2025 年提升至 331Gwh。

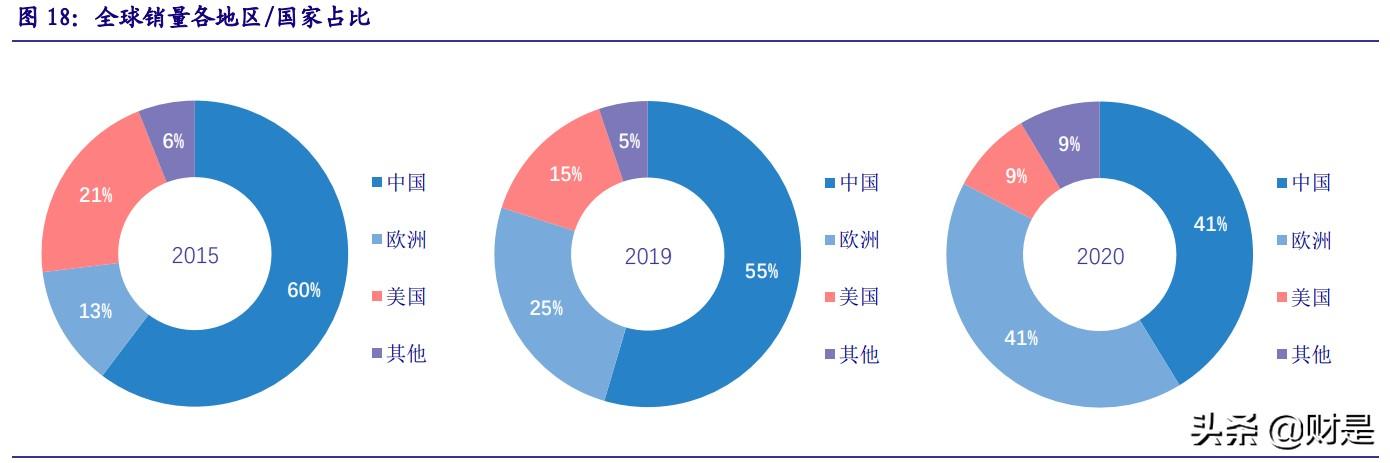

近五年海外销量占比持续提升,2020 年首次突破 50%,成为全球主要市场,销量增速接 近 95%,海外市场迎来爆发期。欧洲方面,在碳排放考核和各国补贴的刺激下,电动车销售保 持高景气;美国方面,拜登政府推行清洁能源计划,提出在 2030 年前建立 50 万座充电桩,政 府采购 300 万台新能源汽车等,21 年 5 月 26 日参议院又通过了新的《美国清洁能源法案》提 案,大幅增加新能源汽车补贴力度。我们预计 2025 年海外销量有望达到 770 万辆,5 年复合 增速 31.7%,动力电池装机量达到 499 Gwh,全球合计动力电池装机量约 830 Gwh。

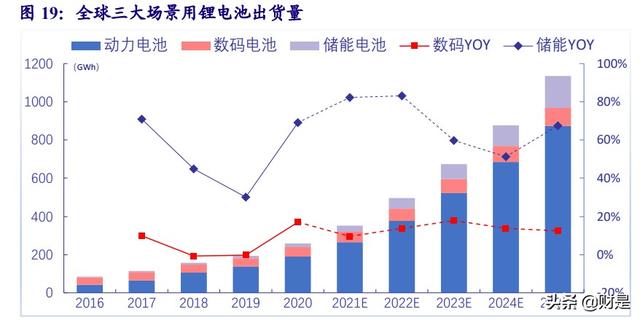

锂电池应用领域主要集中于动力、储能和 3C 数码。2020 年全球动力电池出货量达 190.5GWh,受益于全球新能源汽车的高景气度,动力电池出货量有望维持高增长。

2020 年全球储能用锂离子电池出货量达 19GWh,占全球锂电池出货量的 7.3%。4 月 21日,国家发改委和能源局发布《关于加快推动新能储能发展的指导意见(征求意见稿)》,其中 明确到 2025 年我国实现新型储能技术装机规模达 30GW 以上,储能用锂电池迎来爆发增长 期。2020 年数码用锂电池出货量 50.0GWh,随着全球手机行业疫情后持续复苏,以及 3C 设 备单机带电量的提升,数码用锂电池需求或将持续释放。

(二)正极产业方向:全球化、集中化

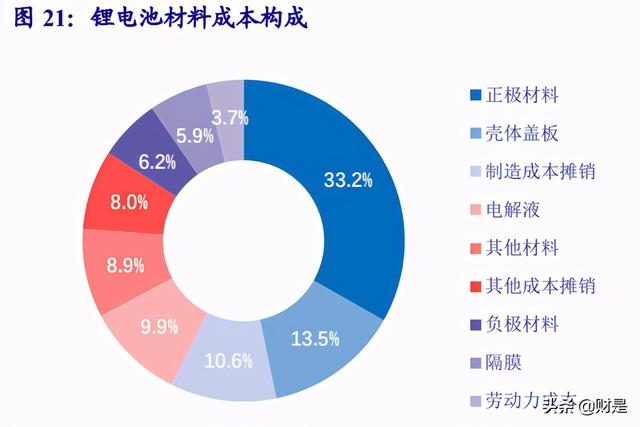

作为核心部件,正极性能直接影响电池质量。锂电池工作原理:在充电过程中,锂离子从 正极晶格脱出,经由电解液,通过隔膜到达负极,与负极电子结合成锂原子并插入到负极晶格 中。同时,电子通过外电路到达负极与锂离子结合,由于电势差电子在外电路定向移动形成充 电电流。放电过程相反。正极是锂离子最主要来源,其材料性能直接影响了电池的能量密度及 其他参数。正极在成本中比重较大,约占 30-40%,其成本直接影响了电池整体成本的高低。

正极材料价值量高。2020 年全球正极材料出货量为 60.2 万吨,相较 2018 年增长 44.0%。 按照 2020 年正极均价 11.2 万元/吨测算,2020 年全球正极材料产值高达 674 亿元。三元是目前锂电池正极材料中主流路线之一,根据 GGII 统计,2020 年全球三元正极材料出货量为 42 万吨,同比增长 22.5%。按照 14 万元/吨测算,2020 年全球三元正极材料产值达到 588 亿元。 预计 2025 年全球三元正极材料出货量将超过 150 万吨,2021-2025 年 CAGR 达到 29.0%。

四大环节中,正极格局最为分散。以国内市场为例,2019 年正极、负极、隔膜、电解液 CR5 的占比分别为 34%、77%、72%、72%,正极材料市场的集 中度是最低的。龙头企业加速扩产,海外市场持续突破。目前,正极材料企业加速 IPO,头部 企业将在未来竞争中获得更多优势,市场竞争或将进一步加剧。此外,正极材料市场一直普遍 存在高端产能供给不足、低端产品过剩的问题。

全球化趋势明显。背靠中国巨大的消费市场,凭借出色的成本优势、日益精进的技术积累、 持续扩大出货规模,中国厂商已经跻身全球一流正极材料企业行列。2019 年,在全球三元正 极市场中,住友金属保持龙头地位,LG 化学正极跻身第二,中国企业容百科技、长远锂科和 振华新材的排名上升较快。此外,全球集中度有所下降:CR3 由 2017 年的 38%降至 28%,CR5 由 50%减至 40%。

国内市场,2019-2020 年行业集中度呈上升趋势,CR10 从 2019 年的 70%提升至 2020 年 的 84%,集中度有所提升,格局开始优化。

2002 年天津巴莫成立,主要产品为钴酸锂和三元正极材料,2020 年公司国内三元正极市 占率为 11%,21 年 5 月 24 日,华友钴业公告,收购部分天津巴莫股权,交易完成后将持有公 司 26.4%的股权和 65.0%的表决权。

2002 年长远锂科成立,以三元正极材料生产为主营业务,2020 年三元正极销量 1.62 万吨, 截至 2020 年底,公司具有三元正极产能 2.96 万吨。公司已递交 IPO 材料正在筹备上市,已经 过第二轮交易所问询。

1997 年厦门钨业成立,主营业务包括钨钼等有色金属、稀土和电池材料生产,2002 年已 在上海交易所挂牌交易。厦门钨业的子公司厦钨新能主营正极材料业务,2020 年三元正极销 量 1.59 万吨,截至 2020 年底,具有三元产能 2.22 万吨。公司当前正处于 IPO 上市流程中。

高端领域仍存差距。在具有较强技术壁垒的高镍正极领域,国内厂商无论在技术上和产能 上都与优美科等日韩厂家尚存一定差距。

(三)正极路线之争:多元铁锂并驾齐驱

三元是主流技术路线。自 1980 年,索尼推出首款商用锂离子电池以来,其间经历了钴酸 锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等阶段,目前最前沿的正极材料已更新至第四代富锂锰基材 料。但由于技术问题,富锂锰基材料还未实现量产。其中,三元材料的能量密度最高、续航能 力最强。

三元材料指的是镍、钴、锰或铝三种化学元素组合成材料。三元正极材料的一般分子式为 Li(Ni1-x-yCoxMny)或 Li(Ni1-x-yCoxAly),具体材料的命名通常根据三种元素的相对含量而定。 例如 NCM523 中镍、钴、锰的占比为 50%、20%、30%。

各元素作用不一,配比是关键。镍用于提高材料的能量密度,但镍含量过高会发生锂镍混 排(Ni2+与 Li+的半径接近,Ni2+很容易占据 Li+的位点),导致锂的析出,而直接影响材料的首 次效率和循环寿命。同时,随着镍含量提高,三元材料的热分解温度降低,热稳定性变差,电 池发生爆炸的风险提高;钴可以稳定材料的层状结构,降低锂镍混排的负面影响,降低阻抗值, 提高电导率、循环和倍率性能,但钴价昂贵;锰或铝作为基础金属,用于降低成本,提高安全 性和结构稳定性,但含量过多会破坏层状结构,降低电池的比容量。

三元广泛应用于动力电池领域。目前市场化的锂电池正极材料主要有三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂和锰酸锂。其中,三元材料凭借高能量密度、循环寿命长、安全性能高等明显优势,因 此被广泛应用于电动汽车领域,目前在消费电子和储能领域也有少量应用。

新技术推动铁锂回暖。磷酸铁锂具有成本低、安全性高、循环寿命长、高温性能优良等优 点;缺点是振实密度和压实密度低,影响电池能量密度,且低温性能差。近年逐步发展成熟的 宁德时代的 CTP 技术和比亚迪的刀片电池技术能够提升电池能量密度,一定程度上弥补了磷 酸铁锂电池的缺点,使得磷酸铁锂动力电池重回乘用车市场领域。

CTP(无模组电池包),即 Cell to Pack,宁德时代将电芯直接集成为电池包,省去了中间 模组环节。多片塑料材质的散热板将电池壳体隔成一个个电芯收容空间,方壳电芯整齐地插入 像抽屉柜的电池壳。同时,方壳电芯侧面贴有导热硅胶片便于散热。这样做能够减少约 40%的 零部件,有效的提高了 Pack 包的梯级利用率。

刀片设计提升成组效率。比亚迪的刀片电池技术是把单体电芯拉长做薄,做成近 1m 的超 长电芯,电芯形状扁平窄小,因此形象化的取名“刀片”,多个“刀片”以阵列的形势直接装到 电池包壳体内,省去了横梁、纵梁以及螺栓等结构件,使得电芯既是能量体,又是结构构件。 该技术减少了模组结构,大大提高了成组效率,降低了成本。

虽然新组装技术提高了磷酸铁锂电池包的能量密度,但是磷酸铁锂材料本身的克容量低 (小于 170mAh/g),对锂电压低(不足 3.5V),即使在新设计下,磷酸铁锂电池包的能量密度 有天花板(小于 200wh/kg)。

多元与磷酸铁锂长期并存。经过技术改进,比亚迪的电池系统普遍可达 140Wh/kg,续驶 里程实现 350-400km。但是新技术并没有从根本上改变电芯的活性材料成分,磷酸铁锂电池包 在理论上很难突破 200 Wh/kg。而目前在三元电池中,北汽的电池系统能量密度最高可达 200.2Wh/kg。相比之下,高镍多元的技术进步空间更大、续航里程上限更高,受争议最大的安 全问题也将随着固态电池技术从根本上解决。高镍多元将在高端乘用车领域长期保有一席之 地,仍然是未来的主流路线之一。值得一提的是,今年的上海车展亮相了近 80 款新能源车型, 有约 43 款中高端新能源车型搭载或者计划搭载高镍电池。

(四)正极技术趋势:高镍高压单晶高倍率

高镍化

三元正极材料主要通过提升活性物质比能量,具体来说就是提高克容量和增加电压。其中, 提高镍含量是提升克容量的途径之一。随着钴需求量的不断攀升,2019 年全球钴消费量已达 13.5 万吨,而钴已探明储量较少,产量偏低,供求矛盾突出,导致价格昂贵。目前行业公认的 发展趋势是在保持基础元素(锰或铝)不变的前提下,提高镍含量,降低钴含量。

高镍生产工艺更严苛,客户认证周期更长。对于 NCM333 和 NCM442,由于镍含量较低、锰含量较高,使得晶体结构较为完整,工艺相对简单。对于 NCM622 和 NCM811,虽然成本 降低,但高镍低钴导致晶体结构稳定性下降,表面残碱含量也随之升高,对技术要求更高,大 规模量产的难度也更大。同时,基于安全性考量,整机厂商对于 NCM811/NCA 产品的测试认 证程序更为复杂、认证时间更长。

高压化

高电压,高能量密度。除克容量外,增加电池能量密度的另一个途径是提升电池两端电压。 若保持正负极活性物质克容量不变,即一次放电通过电池的电荷量不变时,提高电压可以提高 电池释放的能量,从而提高电池的能量密度。

改良电解液和正极包覆材料以应对循环寿命和安全性问题。在高工作电压下,三元材料的 循环性能、倍率性能等电化学性能会变差。以团聚型 NCM523 正极材料为例,其常规型循环 寿命超过 2000 次,而高压型仅略超 1000 次。同时高压与高镍一样,存在安全性降低的问题。 研究表明,以碳酸锂为添加剂对现有电解液改性,以及采用特殊材料(如氟化铝、氟化镁等) 包覆,可以提高循环性能和倍率性能。同时包覆层保护了正极材料免受侵蚀,维持了良好的结 构稳定性,提高了安全性。

单晶化

单晶与团聚形貌差异较大。单晶材料是相对于传统的二次颗粒材料而言的,传统的 NCM 团聚材料多为 200-300nm 的一次颗粒团聚而成的二次颗粒,而单晶材料则直接由直径 2-5μm 的独立球型颗粒构成,控制好烧结的温度及锂源与三元前躯体的比例可获得分散均匀的单晶 颗粒。

单晶化打破了能量密度高和热稳定性差的两难困境。与团聚颗粒相比,单晶颗粒由于比表 面积小,压实密度高,即使经过多次充放电,也不会像团聚材料出现裂痕,因此电池的循环寿 命长,稳定性好,解决了高镍材料热稳定性差的问题。此外,单晶材料与电解液的界面反应少, 高电压下,团聚材料的产气问题有明显改善。 电池产气导致鼓胀和变形,还会使得极片之间 贴合不紧,引起电池性能的衰降,影响循环寿命。

单晶加速渗透。由于压实密度高、高电压下性能稳定,2017 年下半年宁德时代等国内龙 头电池企业开始在动力电池上使用单晶三元材料作为正极。

高倍率

高倍率降低电池容量及保持率。倍率是一个电流值,即在规定时间内充入或释放完全额定 容量所对应的电流大小。1h 充入或释放额定容量所对应的电流为 1 倍率(1C)。当倍率增加 时,电池充放电所需的时间减少。充放电倍率的大小对锂电池的容量有明显的影响,因为在大 电流充放电时不仅存在着严重的电极/电解质界面极化,还有嵌入离子在电极中的浓差扩散极 化。经过多次高倍率充放电,电池容量保持率相比低倍率充放电有明显下降。

高倍率动力电池正在成为标配。2020 年以来,国内外主力电动乘用车续航普遍突破 600 公里,随着需求端的“里程焦虑”逐步缓解,快充功能逐渐成为消费者购车时考虑的首选因素 之一。国内方面,广汽埃安日前发布全球首个 6C 超级快充技术,该技术可实现 8 分钟充满 80% 电量。华为与北汽新能源联手打造的极狐阿尔法 S 宣布,搭载华为快充技术,充电 10 分钟续 航 197 公里,充电 15 分钟电量可从 30%充至 80%。吉利旗下全新品牌车型极氪 001 支持最高 360KW 超级快充。东风岚图 FREE 汽车也宣布,正在研发基于超高压平台的超级快充技术等。 上汽集团旗下的新品牌智己汽车 L7 上,还支持无线快充技术。此外,蔚来 ET7、小鹏 P7、高 合 HiPhi X 等新造车企业的新车型上也都配备快充功能。

国外方面,2021 年 1 月 5 日,拥有 72 个充电桩的全球最大特斯拉超级充电站 V3 版落户 上海,能够支持最高 250kw 的功率充电,对 Model3 可达到 10 分钟充电 42%。宝马 BMW iX xDrive50、奥迪 A6e-tronConcept、奔驰 EQS、福特 Mustang Mach-E、大众 ID.4 X、沃尔沃旗 下极星 Polestar 2 等外资中高端新车均支持快充。高倍率充放电对电池要求高,能够支持快速 大电流充放电,助力特斯拉汽车能够达到百公里加速 3.4s。在解决了能量密度的核心需求之后, 功率密度需求或将成为电池厂商和材料厂商新的战场。

(五)正极兼容性强,受固态电池影响小

对更高质量电池的需求日益旺盛。根据工信部数据,2018-2020 年电动车单体能量密度均 值分别是 265、270、300Wh/kg,同比增速 6%、2%、11%,新能源电动车对电池的高性能要求 逐渐提高。目前的三元体系能量密度很难超过 350Wh/Kg,如果想获得更高的能量密度,就需 要寻求新型的动力电池。

固态电池——下一代电池。固态电池是一种使用固态电极和固体电解质的电池,不可燃、 耐高温、不挥发、无腐蚀。其工作原理与液态电池相同,只是以固态电解质替代了电解液、电 解质盐和隔膜,电化学窗口宽、电压高,可以有效匹配锂金属负极和高电压正极,无论在能量 密度、安全性以及适用寿命等方面均有出色表现。

政策扶持,产业布局。2020 年 11 月,国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035 年)》,提出加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电 池系统短板技术攻关,加快固态动力电池技术的研发及产业化推进。各大电池企业、材料企业 以及整车企业争相在固态电池领域进行布局。

固态电池的产业化尚需时日。技术上主要受制于三个方面:

(1)缺乏降低正、负极侧在初 始和循环过程中界面电阻的方法;

(2)高容量、高倍率、低体积变化的金属锂负极技术方案待 开发;

(3)兼具离子导电特性和力学特性的电解质膜技术不完备。技术领先的丰田公司曾向媒 体表示,固态电池实现量产还需要 5-10 年的培育期。

正极兼容性强,受影响较小。在固态电池中,电解液和薄膜将直接被固态电解质取代。根 据钜大锂电智库,理论上固态电池可以通过采用金属锂负极达到 500Wh/kg 以上的能量密度, 比石墨负极提升很多,负极材料也将从石墨逐渐替换成金属锂片。而正极材料方面,目前最具 潜力的 NCM811 和 NCA 都可以很好的兼容固态电池。所以,在电池四大材料环节中,正极受 固态电池影响最小。

三、产品高端,产能释放,海外优势突出(一)优势一:产品定位高端,紧跟市场脉搏

公司作为锂电池材料行业集自主创新、成果转化、产业运营于一体的领军企业,拥有行业 首家“国家认定企业技术中心”、“国家技术创新示范企业”、“中国轻工业高能锂电材料重点实 验室”、等创新平台,具有完善的锂电材料研发、分析测试、性能评价及电池可靠性、安全性 评价的先进硬件设施;形成了一支具有行业影响力的包括国家百千万人才、国务院政府特殊津 贴专家、首都科技领军人才、北京市科技新星等高层次技术人才的科研团队。

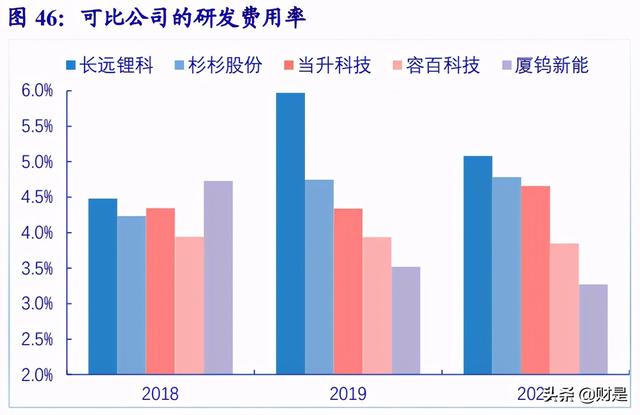

研发投入大。公司自成立以来一直专注于正极材料的研发和生产,作为国家企业技术中心, 拥有一支经验丰富的高端研发团队和一流的研发平台。2018-2020,公司研发费用率分别为 4.3%、4.3%、4.7%,研发人员数量占比为 13.9%、13.9%、19.4%,处于行业前列。

拥有多项自主知识产权。公司开发了具有自主知识产权的多元素球形前驱体共沉淀技术、 正极材料均匀锂化与结晶技术、多元素掺杂协同改性技术、掺杂-包覆改性一步合成技术、微 粉级颗粒表(界)面多层次协同修饰技术、前驱体废水梯次利用与综合回收再利用技术等 40 多项关键技术。

产品覆盖面广。公司陆续推出了三元材料、锰酸锂、钴酸锂三大系列 50 余款动力、储能、 数码锂电材料产品,成为中国首家出口国际市场的正极材料企业。公司车用动力高镍材料三元 材料、储能用三元材料率先大批量应用于国内外高端市场,NCM811 三元材料成为全球首款批 量进入欧洲本土市场的高镍正极材料。公司高倍型正极材料在国内无人机、航模、电子烟等高 倍率市场占有率达 60%以上。 截至 2020 年底,公司累计获得授权专利 146 项。公司新品研发能力强,创造了正极材料 行业的多个“第一”。

产品高度匹配行业趋势。2015 年,公司率先开发出高镍动力多元材料。2018 年,单晶 NCM523 开发完成,有效解决了产气问题,已向国内外动力电池大客户批量供货。目前,公司 已开发出高镍单晶型材料(Ni>85),产品各关键参数处于行业领先水平。同时,公司为 NCM811 产品配套研发出具有特殊晶体结构的前驱体,使得产品的比容量、循环性能、高温存储稳定性 更加优异。

高镍技术领先。公司在高镍领域已获得 8 项重要专利。公司研发的第三代 NCM811 产品 较上一代在容量、能量密度和稳定性上均有明显提升。公司 8 系产品首次效率普遍达到 90%, 多个产品的首放电比容量达到 215mAh/g 以上。另外,产品在中值粒径、压实密度等参数也优 于同行平均水平。

小型锂电领域是公司的传统优势业务,钴酸锂产品在航模、无人机等高端领域占据了较高 的市场份额。为应对全球市场变化,公司采用了“研销联动、技术先行、高端市场、差异化竞 争”的创新营销策略,变被动为主动。在钴酸锂价格大幅波动的形势下,公司加快产品升级换 代,主动将高倍率多元材料引入小型锂电市场,给客户提供了一个兼具高性能和低成本的解决 方案。未来,公司有望巩固其在小型 3C 数码市场的领先地位,扩大倍率市场的优势,抓住电 动工具及新兴市场的机遇,进入国际电动工具巨头的供应链。

研发新产品。公司对固态锂电、富锂锰基等下一代正极材料产品加快相关研发工作。 公司已完成了第一代固态电池体系建立及配套关键材料研究,所研发正极材料固态电池体 系中的部分充放电性能接近液态锂电池水平。2020 年,公司获得一项关于固态锂电池关 键材料的专利授权“一种固态锂离子电池用正极复合材料及其制备方法”。公司致力于新 产品体系建立及配套关键材料研发,解决新产品未来商业化进程中的难题,为进一步巩固 和提升公司的技术优势和市场竞争力奠定基础。

(二)优势二:客户开拓出色,海外基因深远

率先出海。2001 年,公司研发出第一款钴酸锂产品。2006 年,公司通过三星 SDI 质量认 证,实现对其批量供应,成为国内第一家批量出口锂电正极材料厂商。2007 年,公司通过 LG 质量认证,实现对全球锂电龙头的供应。2008 年,公司成功研制多元材料及前驱体产品,并 在 2009 年拿下比亚迪、日本高端客户等的批量订单。公司的钴酸锂、锰酸锂、多元材料均率 先实先出口,逐步绑定海外优质客户。目前,全球前十大锂电巨头均是公司客户,公司目前是 全球唯一一家同时向中、日、韩、欧美高端锂电客户提供高品质锂电正极材料的供应商。

公司在海外客户的拓展上成效显著,与核心客户三星 SDI、LG 化学、SKI 等的合作持续 深入,动力方面的出货逐渐放量,海外业务占比不断提升。2020 年公司多元材料实现海外销 量为 10,035.44 吨,占多元总出货量的 47.3%,实现销售收入 11.88 亿元。公司海外客户的渗透 率远高于其他正极材料企业,随着海外新能源车销量的爆发成为全球主力市场。未来公司海外 业务收入的占比有望持续提升,带来超预期的业绩增量。

公司是 SKI 全球正极主供商, SKI 出货量正处于高速提升期。根据 SNE Research,2020 年 SKI 装机量 7.7GWh,同比增长 285%。随着欧美新客户的不断开拓,SKI 业绩增长的确定 性较高。SKI 目前两大正极供应商是当升科技和韩国本土企业 Ecopro。Ecopro 是全球核心高 镍正极生产商,也是全球第二大 NCA 型供应商。未来,当升科技有望跟随 SKI 的出货提升实 现可观的业绩增长。

公司有望受益于海外车企自建电池厂红利。出于产业链管控及技术摸底等考量,车企已开 启电池端布局。特斯拉早在 2014 年启动了超级电池工厂计划,并于 2018 年投产;2021 年 3 月,大众在“电池日”公布,计划到 2030 年在欧洲建设 6 家电池工厂,总产能达 240GWh。 此外,通用、Stellanties、丰田、奔驰、戴姆勒、福特等海外车企在电池环节均有布局。

(三)优势三:精准布局,产能进入释放周期

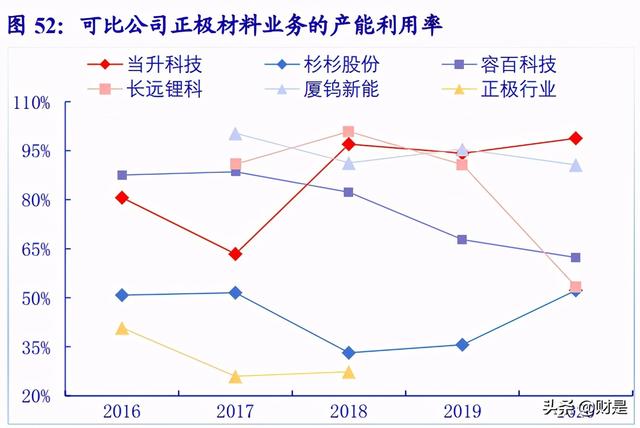

精准布局。正极材料市场一直普遍存在高端产能供给不足、低端产品过剩的问题。公司对 市场趋势判断精准,严格把控产能扩张节奏以及产品结构:在市场发展初期风格偏谨慎,行业 增长确定性增强时,迅速大规模扩产。公司的产能利用率及产销率多年维持在较高水平。

产能利用率连续 3 年领先。2018-2020 年,公司产能利用率均在 94%以上,远高于可比 公司。同期,杉杉股份和容百科技产能利用率不足 70%(容百 18 年除外)。较高的产能利用率 有利于公司摊薄折旧、人工等刚性成本,维持单吨毛利水平。在全行业受到疫情影响的情况下, 公司 2020 年锂电材料的单吨毛利润仍然可以达到 2.21 万元/吨,处于行业领先水平。

三大生产基地:河北燕郊、江苏海门和常州金坛。河北燕郊工厂于 2007 年建成投产,目 前具备 2880 吨钴酸锂产能和 3120 吨 NCM523 产能,总产能 6000 吨。

江苏海门工厂分三期,一期 0.4 万吨 NCM523/NCM622 产能于 2013 年投产,二期一阶段 0.2 万吨 NCM523/NCM622 产能于 2016 年投产,二阶段 0.4 万吨 NCM811/NCA 产能于 2017 年投产,三期 0.8 万吨 NCM811/NCA 产能于 2019 年年底投产;此外,江苏南通在建 2 万吨钴 酸锂,建设期为 23 个月,项目总投资为 109,642.53 万元,预计可实现年均销售收入为 387,000 万元,年均净利润 17,233 万元,项目内部收益率 14.52%(税后),总投资回收期 8.18 年。

常州当升于 2018 年 10 月设立,一期项目规划 NCM811/NCA 产能 2 万吨,预计今年全部 达产;二期项目 NCM811/NCA 在建,总产能 5 万吨,建设周期 36 个月,拟投资 247,118.53 万 元,预计可实现年均销售收入为 584,727 万元,年均净利润 33,061 万元,项目内部收益率 14.42% (税后),总投资回收期 8.14 年。

常州当升产品定位高端。江苏海门生产基地的高镍产品被认定为团聚型正极材料,而常州 锂电新材料金坛产业基地的主要产品为新型高镍单晶型锂电正极材料,生产线按照 NCM811、 NCA 的要求设计,同时具备生产多元材料 NCM523、NCM622 的能力。目前规划产品主要应 用于动力电池领域,未来可根据市场需求拓展至储能电池以及数码消费类电子等多个领域。公 司常州金坛新材料产业基地远期规划产能 10 万吨,未来产能储备丰富。

地理位置优越,融入产业集群。常州市地处长三角核心经济区,交通便捷,区位优势明显。 新能源汽车及锂电产业集聚效应突出,周边聚集了 SKI、宁德时代、比亚迪等一大批优质的新 能源汽车产业链企业。常州布局有利用公司整合优质客户资源,强化战略合作,便于产品就近 消纳。

产能进入放量周期。常州金坛一期 2 万吨今年落地,2021 年底公司产能提升至 4.4 万吨, 同比增长 76%。根据募投项目规划,预计 2023 年底公司产能有望达到 9.4 万吨,较 2021 年翻 番不止。

(四)优势四:成本管控得当,盈利能力突出

三元正极材料的生产过程是将镍、钴、锰的硫酸盐混合共沉淀后,经过过滤洗涤干燥形成 三元前驱体,前驱体与锂盐混合、高温烧结形成三元材料。区别于普通三元,高镍三元使用的 锂盐是氢氧化锂而非碳酸锂。

多元布局上游材料。2017 年 8 月,公司与澳洲企业 CleanTeQ 的全资子公司 Scandium21 达成合作项目 Syerston:Scandium21 向当升科技持续提供 5 年的硫酸镍、硫酸钴产品。2018 年 9 月,公司与鹏欣资源关于 SMCO 氢氧化钴项目的达成战略合作(氢氧化钴是用来制备硫酸 钴、氧化钴等原料)。2018 年 12 月,公司大股东矿冶集团与金川集团就上游矿产资源展开合 作,保障钴、镍等原材料稳定供应。目前公司自产部分前驱体,保有一定外协比例来均衡成本。

正极材料业务刚性成本大。相较于其他环节,正极材料的产线、厂房等固定资产投入更大, 折旧摊销等制造费用占比更高,产能利用率需保持在相当水平才能实现盈亏平衡。

原材料价格波动大。电解镍价格自 2020 年 4 月低点 9.22 万元/吨持续反弹至当前价格 13.30 万元/吨,涨幅 44.3%;钴价格 18 年峰值达 68.5 万吨,当前价格 35.30 万元/吨,下跌 48.5%;电解锰价格 2020 年中开始迅速上涨,目前 1.71 万元/吨;金属锂价格 2018 年中之后 价格持续下跌,当前价格 62 万元/吨。

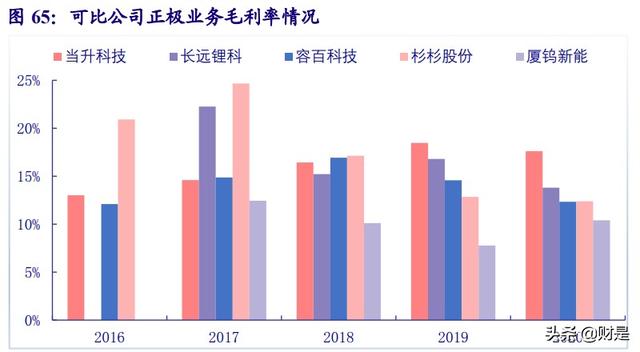

成本管控能力强。正极材料业务的原材料成本高。公司 2020 年原材料占业务成本的比例 高达 88.4%。2016-2020 年公司毛利率始终维持在 15%-20%之间,受原材料价格波动较小。公 司近年来三费+研发费用率总和控制在 10%以下,彰显了公司出色的成本把控能力。

毛利率占优。近年来,正极材料行业竞争日益激烈,上游材料商涨价、下游电池企业降本 压力大,整个行业处于以量补价的大环境下,利润率水平大体呈现下降趋势。而公司定位高端 市场,产能控制有效,产品处于供不应求的状态,盈利能力表现相对平稳。公司 2016-2019 年 锂电业务毛利率稳步上升,2020 年微降至 17.6%,处于行业领先地位,高出可比公司 3-7 个百 分点。

盈利能力强。除了 2019 年,受到应收账款减值以及商誉减值的影响,公司 2016-2020 年 ROE 均维持在较高水平。公司 2020 年 ROE 和 ROA 分别达到 11.3%和 8.2%,21Q1 ROE 为 3.8%,同比提升了 2.8 个百分点。公司 2020 年 ROA 较可比公司大体高出 1-6 个百分点。

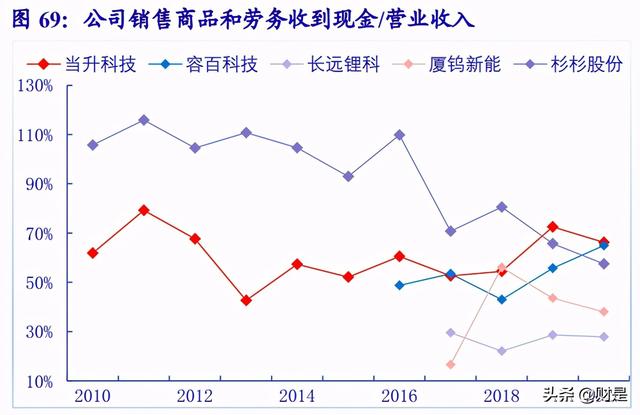

现金流充裕,资产负债率低。公司销售商品和劳务收到现金/营业收入维持在 60%左右, 2019-2020 年均处于行业领先水平。同时,公司保持一贯稳健的经营作风,自 2010 年上市以 来,资产负债率均未超过 50%,截至 2020 年仅为 35.86%,未来融资空间较大。良好的现金流 及较低的资产负债率为后续产能扩张保驾护航。

本次增发计划,公司已于 2021 年 5 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京 当升材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特 定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 6 月 4 日,公司发布公告,深交所发行上市审核机构对公司申请文件进行了审核,并形成了审 核问询问题。

(五)优势五:国企背景,民企作风

人均创收能力强。尽管依托国企背景,但在实际经营中,公司民企作风明显,具备较高的 管理效率。截至 2020 年底,公司员工总人数 1149 人,其中硕士及以上学历占总人数的比例为 10.62%。公司人均创收能力名类前茅,2020 年达到 277.05 万元/人,遥遥领先其他可比公司。

公司全面推行市场化经营机制,建立市场化选人用人机制,通过市场公开选聘管理层,并进行提名、聘任与考核。近几年,公司完善了薪酬与绩效考核制度,推行“岗位+技能+绩效” 工资制度,“以结果为导向,以价值为导向”,实行全员绩效考核制度:

销售人员按照销量以实际资金回笼计提工资奖金,与资金占用、销售费用、市场开发 目标等挂钩考核;

技术人员按照研发成果和新品销量计提奖金,与成果水平、新品利润、研发费用等挂 钩考核;

生产人员按生产报交,与质量、成本、安全、交货期等挂钩考核;

管理人员按公司综合业绩目标完成情况计提奖金,与管理要求和工作计划完成情况 挂钩考核。

推行长效激励机制。公司在 2015 年做了首期员工持股计划,2020 年做了第二期核心骨干 股权增持计划。截至 2020 年 10 月 16 日,公司股权增持计划的买入期限已届满。此次增持以 二级市场竞价方式合计买入公司股票 202.58 万股,占总股本 0.46%,成交均价约 26.18 元/股, 总金额 5304.02 万元,其余未买入股票的资金将用于申购新股及配置长江养老理财产品。参加 本次股权增持计划的公司董事、监事和高级管理人员共 8 人,合计认购不低于 2000 万元,总 人数不超过 135 人。本次股权增持计划的锁定期为 1 年。此外,公司还在推进市场化薪酬分配 制度改革。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库官网】。