前几天, 日本广播协会报道的一条新闻,直接把日本民众给整懵圈了。

事情是这样的:东京警方意外发现自己搞丢了两枚软盘,软盘中储存着的,是东京目黑区公营住宅申请者的个人信息,一共 38 位。

这些数据原本掌握在目黑区政府手里,可是呢,目黑区政府和东京警视厅签署过一份协议,政府需要定期向警方上报本区公营住宅申请者的信息,以便警方审查其中是否存在黑社会人士。

此次弄丢的两枚软盘,正是目黑区政府在 2019 年 12 月和 2021 年 2 月的上报内容。警方表示,这些数据原本放在只能用钥匙打开的档案室里,丢失原因有待调查。

这件事在咱国内没引起太多注意,但在日本,那可真是炸锅了。

日本网友纷纷表示:纳尼,这居然不是假新闻?人类眼瞅着都要迈进元宇宙了,可日本的公务人员居然还在用软盘这种老古董!

日本官方宣称尚未发现有个人信息遭到泄露,对此网友纷纷猜测,之所以信息还没泄漏,肯定是因为盗贼找不到能够读取软盘的机器,由此看来,这操作倒也算一种变相的“数据加密”了。

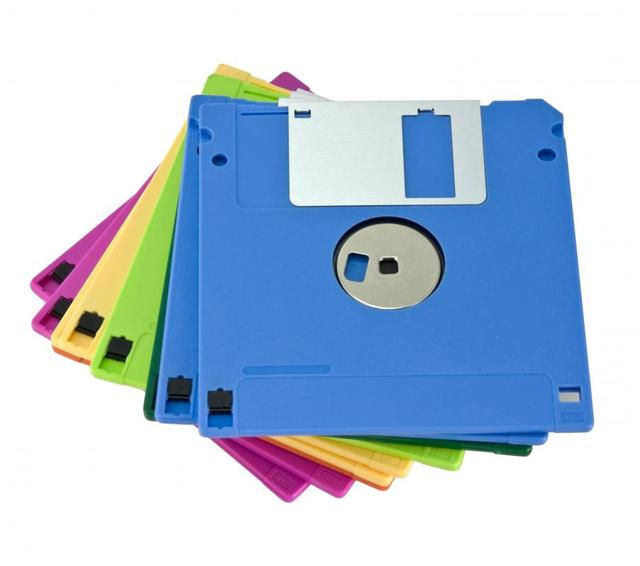

软盘这东西销声匿迹已经很久,直白点说,它已经被生产力淘汰了。别说 00 后,很多 90 后都没听说过,要知道,一张 3.5 寸软盘的容量只有 1.44M,理想情况下能储存差不多 70 万个汉字,两本《呼啸山庄》就满了,和如今动辄 1T 的机械硬盘相比,软盘的战斗力简直就是渣渣,内存小、易损坏,根本无力抵挡技术洪流的蹂躏。

和软盘一样,磁带也早已淡出了你我的生活,尽管当年被英语听力各种疯狂摩擦,但在爸妈眼皮底下偷听周杰伦还假装奋笔疾书的时光,也是其乐无穷。从风靡老一辈的双卡录音机,到曾经席卷校园的小巧随身听,磁带浇灌了互联网匮乏时期的大众精神家园。

但、等等,别急着默哀,磁带和软盘的悲喜并不相通。

软盘是真的被留在了历史角落,可磁带却在你我看不到的地方,比如数据储存量庞大、且对数据安全要求极高的互联网公司、银行、政府等,继续为生产力进步发光发热。

这还是当年大明湖畔那个平平无奇的磁带吗?是的,别怀疑。

2011 年,由于一次更新失误,谷歌一不留神删除了 40000 个 Gmail 账户中的电子邮件,发现这个错误时,相关人员瞬间后背发凉,要知道,这对客户来说可不是小事儿。

幸好,被误删的数据还被同步保存在磁带中,谷歌迅速作出反应,安排人员第一时间从磁带备份中恢复了所有被删除的数据,所有人悬着的心这才落地。

磁带的储存原理很简单,我们都知道,信息是可以数字化的,在互联网时代,信息是二进制下的 0 和 1,而在电路中,信息则是高低电压。

磁带内部的黑色带状物表面铺满了磁粉,录入声音的时候,读写头根据电路的高低变化产生磁场,改变了磁条上原本均匀的磁粉分布,声音便被成功记录。

当需要读取声音时,只需反过来,根据磁粉排列所产生的磁场生出感应电流,声音就被播放出来了。

1963 年,飞利浦公司发明了全球首个盒式磁带,单面可以储存 30-45 分钟的音乐,磁带开始成为最受欢迎的多媒体储存方式之一。你所熟悉的那种磁带叫做卡带,之后还有盘带、数字音频磁带等多个种类。

家用卷盘式磁带录音机

可好景不长,光盘、MP3 等新型存储设备的出现,让磁带的市场受到挤压,但磁带之所以挺住没被淘汰,很大程度上与一个协议有关:线性磁带开放技术 LTO (Linear Tape Open)。

1997 年,IBM、惠普和希捷公司共同开发了 LTO 协议,协议设计之初就是希望磁带可以和普通硬盘一样读写。

与普通磁带相比,LTO 磁带采用更小的磁性材料垂直排列,单位面积内能储存更多数据,而且因为“开放”的特性,LTO 磁带能够兼容不同厂商提供的产品,适用性更强。

这么多年来,LTO 技术一直在升级,已经从 2000 年的 LTO-1,发展到 2020 年的 LTO-9,升级从未止步。如今,2000 元内就能到手 12TB 的 LTO-8 存储磁带,而且容量越大,性价比越高。

对了,如果你去电商平台搜索 LTO 磁带,细心的话就会发现,磁带的存储量不是一个特定值,而是标注了一个范围,比如 6TB-15TB。

注意,这两个值,前者指的是未经压缩的数据储存量,后者指的是它压缩后可以存储的大小。

在存储领域,磁带非常乖巧地遵守着摩尔定律,基本每隔两三年,磁带的容量就能增加一倍。这样算下去,LTO12 磁带的容量可以达到 144TB。

2021 年年底,昆腾宣布与 IBM 就下一代 LTO 技术建立合作伙伴关系,二者将合作开发 LTO-10 磁带的驱动器和介质,以加快上市时间、容量和性能。

一般来说,硬盘的储存时限只有 5-8 年,可磁带呢,储存十几二十年都不在话下,再加上技术的不断演进,磁带的读写速度有了极大提升,可以达到千兆每秒,储存容量上限也在持续刷新。

你瞧,这和你上学时听英语听力的磁带可完全不是一个等级。

所以,尽管磁带不如硬盘使用便捷,还需要搭配专门的读写设备使用,但对于互联网公司、银行、政府等需求者来说,一是数据安全重于成本,二是人家也不差钱,尽管一台磁带读写设备高达数万元,但这也不是什么大事。

还有非常重要的一点是,磁带是一种离线媒介,无需联网即可使用,这在匿名黑客盛行的今天,能够帮你更安全的锁住数据。

话说回来,人类是喜欢储存的生物,从原始文明的壁画,到元宇宙的 NFT,人们一直在探索能够长久储存念想的方法,在这个过程中,优胜劣汰的例子比比皆是,比如软盘和磁带。

那么问题来了:为什么有的技术能一直创新,有的却被按下了终止键?

先说答案:每种技术都有自己的进化路径,与人类的需求方向相同则生,相背则亡。

《技术的本质》中表达过这样一个观点:技术并非出自人类的凭空想象,而是源于对现象的捕捉。你也许没有意识到,技术的进化之路,与自然界生命的进化之路颇为相似。

比如说,碳和硅是两种可以组成生命的物质,但两者相比,碳的性能优于硅,于是地球上的生物便基于碳而来;碳分子有众多排列组合方式,但双螺旋结构最稳定,于是生物的 DNA 都是这种结构;在所有能够处理光信号的蛋白质中,视紫红质的性能最好,于是所有动物的眼睛都选择了它,包括人类。

类似的例子还有很多,它们的存在说明一个问题:进化是一个不断发现和解决问题的过程。生命的进化由一系列最优生存解决方案组成,同样,技术的进化也由一系列最优需求解决方案组成。

19 世纪后期,有人对 1700 余位科学家做了一个调查问卷,统计结果表示,有高达 62% 的人称自己的发明被别人抢先了。

换个角度理解这句话:有超过一半的研究,是在多位互不相识的研究者身上同步进行的。独立的研究者之所以能够聚焦于同一个技术方向,这背后的潜在力量,就来自需求,也就是技术本身的进化宿命。

在很多地方,你仍然能够买到历史悠久的农业用具,比如锄头、镰刀等,历经千年,虽然材质、外观等都有了很大改变,但它们与原始文明中的石刀、石斧并无本质区别,这就应了凯文·凯利的一句话:科技与生命在进化上的最大差别在于,生物物种可能灭绝,但科技物种几乎不会。

有价值的技术,能够穿越时间的洪流,始终与需求齐头并进。而好的技术引领者,不一定是最先赢得技术突破的那个人,而是能够用技术带领社会跨过需求鸿沟的人。

比如苹果手机,拆开就是一堆元件,它的成功,源于技术层面的创新组合。特斯拉如此,元宇宙同样如此。

这也侧面印证了一句老话:历史是由无数的偶然组成,但推动历史发展的却是必然。、

参考资料:

1、https://techcrunch.com/2011/02/28/gmail-failure-2011/

2、https://world.huanqiu.com/article/46AFrBTRazA

3、https://en.wikipedia.org/wiki/Cassette_tape

4、https://medium.com/@aaronnfung/a-history-of-cassette-tapes-is-that-a-fossil-760f40729333

文 | 木子Yanni

嗨,这里是浅黑科技,在未来面前,我们都是孩子。

想看更多科技故事,欢迎戳→微信公众号:浅黑科技。