相信做过质粒构建的同学应该都很容易看明白shRNA的设计过程,如果还不懂的,可以参考以下两篇文章看看:

1. shRNA序列设计:从载体结构到设计操作案例

2. 知识分享:手把手教你设计shRNA

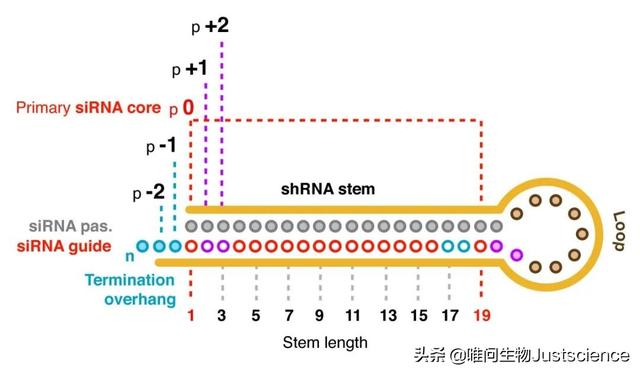

随便插个图,装的高逼格一点↑

看完之后,我来给大家分享一下这两天设计shRNA时遇到的一个疑难杂症(或许是因为我基础差的缘故),一个特殊内切酶BsaI引起的困惑!

起初,我认为是单酶切,然后隔壁老张也说了单酶切的缺陷:没有方向。再然后我就蒙圈了.......难不成那么多文献里面报道的方法里面给的shRNA序列都错了?虽说都是低分的期刊,但是我相信还不至于那么多不靠谱的研究者都出现了同样的错误。虽然最近很忙,但是我还是想硬刚一下。于是我开始四处寻医,问了好些人后,最终从代理商那得到伦理一个关键信息:BsaI单酶切竟然TMD能起到双酶切的效果!大牛们请原谅我的大惊小怪... 接下来我详细记录一下此次过程,便于将来有需要的小伙伴参考。

装逼×2↑

我们要设计的是一个靶向人PROK1的shRNA,根据最上面链接中的方法得到的序列(5'-3')如下:

CCGG CTCCATGGACTTGAAGAACATCTCGAGATGTTCTTCAAGTCCATGGAG TTTTTTG,其中CCGG的内切酶AgeI的酶切位点(识别并切割A^CCGGT);下划线为最终发挥靶向目的基因作用的特异性siRNA序列;加粗字体为茎环(loop)序列,注意这个茎环序列有点个性,本身也能反向互补,看着也挺迷惑人的;CTCGAG后面的则是与siRNA反向互补的序列;最后的TTTTTTG是为了保证shRNA转录出来后其末端有连续的4个U而设计的。

如果粘性末端设计为CCGG,那么必须要求质粒上有能被识别并且留下粘性末端为CCGG的酶切位点,据我所知也就是AgeI了:A^CCGGT。然鹅...我们现有的质粒上并没有!只有BsaI酶切位点!而且,很多文献中报道的粘性末端也不是CCGG,而是CACC,但是人家却是声称用的是BsaI单酶切。这是咋回事?我再次仔细看了BsaI的酶切特点,结果发现,它的识别序列和切割序列原来是两个概念!即,识别序列为:GGTCTC;切割序列为:GGTCTCN^NNNN,N为任意碱基。如下图所示:

因此,我们可以推测,已发表文献中CACC不是双酶切后留下的粘性末端,而是BsaI单酶切产生的效果,也就是说上图中切掉的那四个N正是CACC。同样,另外一端留下来的粘性也是该质粒特异性的序列。

综上,在我们这个特殊质粒的情形下,PROK1 shRNA的sense序列应该是下面第一行这样:

其他的也不多说了,说多了容易错,装逼被发现会遭雷劈的。