其实,越王句践的成功,几乎由三分之二,得算在文种范蠡的头上。特别是范蠡,不仅为句践出谋划策,而且不离不弃,堪称感人。当年,句践夫妇在吴国为奴,受尽了屈辱,随侍同来的范蠡也跟着他们一起受苦,却没有变节。有一次,吴王夫差在宫中召见句践君臣,句践跪在前面,范蠡随后站着。

夫差对范蠡说:“如今你陪着句践沦为奴仆,关在一个小小的石室里,岂不悲哉?这样吧,只要你肯改过自新,去越归吴,寡人定当重用,包你吃香喝辣,高官厚禄,家中有屋又有田,生活乐无边!”

句践听到这儿,忍不住涕泪交加,伏地痛哭:好你个夫差,不但侵略我的国家、抢掠我的子民、折磨我的身心、禁锢我的自由,现在还打起寡人爱臣的主意来了,你好狠!

好在范蠡已经看透了夫差是个好大喜功之人,明白这块馅饼不过是块画饼,所以并不吃夫差这一套,他说:“臣在越不忠不信,不能辅越王为善,致得罪于大王。幸大王洪恩浩荡,使我君臣得以保住性命,心中已经很感激了,哪里还敢奢望什么富贵。”

事后,句践感动地握住范蠡的手,露出了他那标志性的深情眼神:“范大夫对寡人之情何其厚矣,寡人保证,复国之日,越国当与君共享之,如果非要在这个保证上加一个期限的话,我希望是,一万年!”

但是,范蠡也不吃句践这一套,他精通相术,深知“越王为人,长颈鸟喙,可与共患难,不可与共荣乐。”况且,句践在吴国受辱三年,范蠡是唯一的见证者。句践后来虽然成功了,但那些耻辱就是他心中永远的痛,哪怕范蠡曾经那么坚定的拒绝过夫差的诱惑,但句践的内心仍然没有安全感。有时人性就是这么悖谬,越是曾丧失了尊严的,日后就越在乎尊严,一旦得志,就会千方百计地洗刷自己曾经的耻辱。如果有人曾经见证过他的耻辱经历,那么他也会用尽一切办法除掉此人。

打个比方,句践的心就像一只被摔破的瓷碗,虽然用胶粘上了,但随时会碎裂,随时会割伤人。所以,当吴国被越国所灭后,句践在庆功宴上却面无喜色,范蠡就明白,自己必须要急流勇退了。

范蠡本是一个楚人,给越王干活属于打工性质,对于越国的兴衰,他并没有历史责任,也没有特别深厚的感情。

这一点,范蠡和伍子胥不同,伍子胥是个性情中人,有仇必报,有恩必还,即使为此失去性命也在所不惜;而范蠡则是个冷静的智者,他所作出的所有选择只顺从理智,从不感情用事。

换句话说,伍子胥是个热血派,范蠡是个哲学家。

一个哲学家,一个冷静的智者,往往对于自己的人生是很有规划的。范蠡既然帮助句践复仇称霸,就已完成了自己的政治抱负,剩下的时间,他打算转换跑道,重新规划自己的职业生涯,去经商,去挑战人生另外一个高峰。

这也很好理解,就像现在大公司的高管,在一个岗位呆腻了,受不了那里的职场政治了,就换一个心情,换一个方向,重新开始,有真才实学的人,到哪都有饭吃。

像范蠡这种“花心”的人,是绝不会再一棵大树上吊死的,他需要在各种不同的领域获得成功,寻求各种不同的刺激。

总之,范蠡不想再做打工人了,他再也不想每天打卡上班,提心吊胆,看老板的脸色行事了。

于是,范蠡找到句践,要炒老板的鱿鱼,他说:“现在大王既已报仇雪耻、功成名就,就不再需要范蠡了。而且我身居相位,时日已久,紧绷的神经到了崩溃的边缘。所以请大王接受我的辞职信,世界那么大,我想出去看看!”

句践本来就对范蠡文种这些大功臣不放心,怕他们功高盖主。现在范蠡主动要求放弃权位,句践当然求之不得,但是身为春秋最佳男演员,当然还是要好好展现一下演技,将表面功夫做足。

于是句践故作哀伤,挤出几滴眼泪,假意挽留说:“天下的诸侯都肯定你,越国的百姓都信任你,寡人的霸业也需要你。现在你说要离开我,将要去远方,寡人就再也没什么可以倚靠的了。范大夫,求求你,不要走,请你不要离开我……”

范蠡却并没有被句践的演技糊弄,他心里非常清楚,自己就是句践内心的一根刺,只要存在一天,就会给句践造成极大的心理压力,就会让句践骨子里的自卑心态发作,这对双方都没有好处。所以无论如何,他也必须离开,这就叫“一别两宽,各生欢喜”。他说:“天下没有不散的宴席,大王,你就让我走吧!”

句践接着演戏:“不行。你留下来,我把国家分一半给你;你非要走,我就杀你全家!”

范蠡说:“你要杀就杀吧!自古以来,君王虽可生杀予夺,但臣子也可自行其意。”

句践见范蠡去意已决,便不再演下去,说:“好吧,你走吧,寡人会想念你的。”

范蠡躬身道:“请大王自勉,范蠡就此告辞!”说完收拾家产,跑去北方做生意去了。

据说他离开越国后,乘船来到齐国,改了个稀奇古怪的名字叫“鸱夷子皮”,据台湾历史小说家高阳的推测,范蠡取这名字是皮质酒囊的意思:用得着时,虚能受物,腹大如鼓,用不着时,不妨掩而藏之,范蠡以此自况,正就是君子用行舍藏的意思。

这个理由说不通,范蠡这个人高调的很,即使到了齐国,还不断地在出风头。他先是在海边开了个养殖场,靠养鱼贝珍珠大发其财(后世《陶朱公养鱼经》相传是越国范蠡所撰),很快赚到了几十万钱。齐国人看他如此厉害,就请他来当副总理,主抓经济。但是范蠡当官没几天,又觉得这个工作没有挑战性,遂辞官不做,跑到经济开发区陶邑(今山东定陶),又换了个名字叫“陶朱公”,先做牛羊买卖,后做高利贷生意,没过多久,家资积累到上亿,一跃成为比尔盖茨级的人物,最终与在晋国盐池贩盐的猗顿,以及卫国的官僚资本家子贡,并称春秋三大富豪。

范蠡的又一次成功,得益于他最终找到了赚钱的最快法门——放高利贷。作为中国历史上第一个吃金融业螃蟹的商人,暴富,自然无比简单。

至于《史记》上说他曾三致千金,两次散尽家财,重头再来,此言不可信。这估计就是范蠡的高利贷生意罢了。老子《道德经》曰:“欲先取之,必先予之。”散的越多,赚的越多,范蠡将人性看的无比通透,所以才能成为这中国最早的金融大鳄。在两千年前以小农经济为主的时代,范蠡能从政界转型到商界,华丽转身,光辉闪耀,真可堪称传奇。

接下来我们再看看文种的结局。

文种这个人,又和范蠡不同,他没有经济头脑,除了读书当官,其他什么都不会,所以范蠡可以想走就走,他却不能走,也舍不得走。

其实,范蠡在临走之前,也曾经劝过文种,他说:“人生命运有盛有衰,幸运至极必遭厄运。能够懂得进退之道,而又不失正义的人,才是一个真正的贤人。所谓飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹;越王句践这个人人,脖子长长,嘴巴尖尖,看人像鹰,走路像狼,可以共患难,不可同富贵,你也走吧,否则早晚性命不保。”

对于范蠡的话,文种并没有放在心上,他是那种典型的聪明一世糊涂一时的人,他根本不相信句践会害他,反而认为范蠡很傻,辛辛苦苦打拼下来的权位,怎么能说放弃就放弃呢?

而范蠡走后,句践非但没有杀范蠡的妻儿,反而加封了百里土地给范家,这个地方叫苦竹城(今绍兴县娄宫镇),距离山阴城十八里。并下令:有谁敢侵扰我范爱卿的家人,严惩不贷!

不仅如此,句践为了寄托自己对范蠡的思念,还叫工匠用黄金给范蠡铸了一尊像,规定群臣每隔十天都要朝拜它。开大会的时候句践也喜欢把这金像摆在自己宝座旁边,就好像范蠡从来不曾离开,还在和大家讨论政事一般。

是呀,得不到都是最好的,离开了才知道想念,这跟谈恋爱是一个道理。

文种见句践如此念旧,如此重感情,心中十分感动,他觉得范蠡这个人真的是多虑了,我们大王是个大大的好人,他怎么可能加害我们这些立有大功的忠臣呢?

文种错了,很傻很天真的不是范蠡,而恰恰是他自己。

既然已经大功告成了,句践就不再需要一个居功自傲的所谓忠臣了。更重要的是,句践处于春秋末世,齐晋等强国的君主都被国内权臣威逼,朝不保夕,鲁卫二国国君更是被国内权臣驱逐,被迫逃奔越国。这都是句践亲眼所见,亲身经历,他不得不对文种等功臣深以忌惮。

更何况,在灭吴期间,文种为句践谋划了多少见不得人的密谋,就这,句践也不能留着文种。

更糟糕的是,文种身处嫌疑之地,却不懂得藏拙,常常居功自傲,迟到早退,被句践疑忌后,居然还敢耍脾气称病不上朝。

这样的员工,老板怎么会喜欢,句践动了杀机。

朝中的小人们见此情状,也相当贴心的开始进谗言,说文种心怀怨望,想犯上作乱。有人告状,这事情就好办了,句践便亲自来到文种家,说:“你的胸中怀有阴谋兵法,能够消灭敌人,夺取国家。比如说你的灭吴九策,轻轻松松,就为寡人攻破了吴国,实在厉害!”

文种见句践提起了自己的功劳,还以为大王要跟他和好,大喜,说:“嘿嘿,小意思啦,我胸中还有很多计谋还没来得及用,吴国就灭亡了,可惜……”

句践笑:“没什么好可惜的,寡人有个主意,您不如到地下去,帮助越国的先王去对付吴国的祖先,也免得浪费了您的高才,如何?”

啊……晴天霹雳!

范蠡说中了,没想到句践这小子真的要杀我……

文种痛苦的伏倒在地,继而仰天长叹:“哎呀,我后悔呀!要是早点听范蠡的话,我就不会落得如此下场了!”

句践不理他,扔下那把曾饱饮伍员之血的属镂剑,昂首而去。

“属镂剑?”文种捡起宝剑,突然大笑:“居然是那把杀死伍子胥的属镂剑?哈哈哈哈,我用反间计害死了伍子胥,如今这把凶器居然又加诸到了我的项上,真是讽刺啊,哈哈哈哈……”

同伍子胥夫差一样,临死之前,文种也留下了一句遗言:“南阳之宰而为越王之擒!后百世之末,论者必以吾配伍子胥,而忠臣必以吾为喻矣。”

意思是:我这个楚国南阳的地方官,现在竟然被越王擒获了!百世之后,后人们一定会拿我和伍子胥相提并论,忠臣们也一定会拿我来作比喻的。

文种伏剑自杀后,句践将其埋葬在山阴城外的西山,又发楼船卒三千余人,为文种建造了一条呈鼎足状深入山底的墓道,后人因此将这座山称为种山。

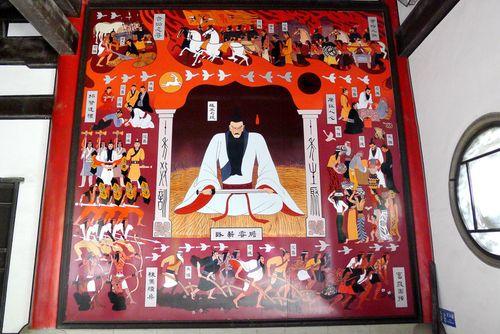

图:文种也进入了钱塘江的潮神队伍

传说,文种葬后一年,伍子胥从海上驾潮而来,冲开文种的坟墓,把他带走。这两个生前的冤家,同死于一把宝剑,死后居然又携手同游于海上。伍子胥在前,曰“潮”;文种在后,曰“汐”。两人生殊途,死同归了,真可谓造化弄人。