图片来源于beckywasserman.com

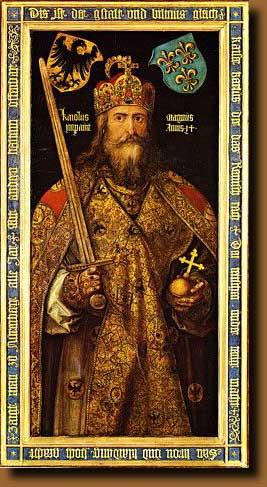

勃艮第金丘之南的博纳丘顶级霞多丽白葡萄酒产区“科通-查理曼”(Corton-Charlemagne)于1937年获得INAO认证为“特级园AOP法定产区”,但其葡萄种植历史悠久,可追溯到古罗马时期。

查理曼皇帝(Emperor Charlemagne,即神圣罗马帝国的皇帝“查理大帝Charles the Great”)以自己的名字命名科通山的这块葡萄园,而且仅允许生产白葡萄酒,传说是因为他妻子不想他的白胡子被红酒浸染变色。

但其实这段传说只是后人杜撰,不过查理大帝与科通山葡萄酒产区的故事却属事实。在了解科通山的特级园之前,让我们先看看查理大帝与葡萄酒的故事……

图片来源于thoughtco.com

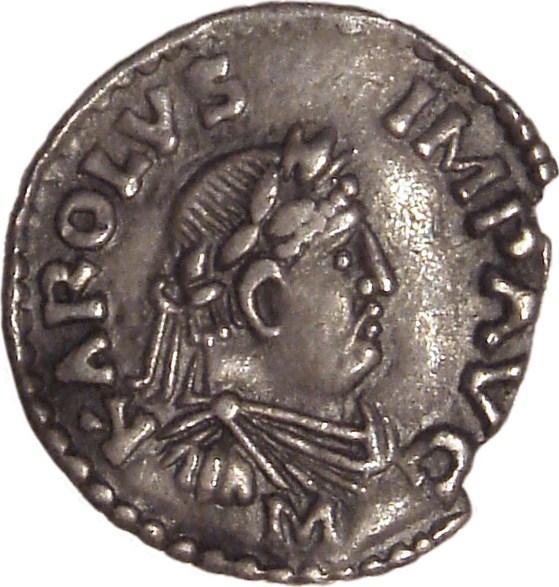

1、查理大帝确实拥有科通山葡萄园公元8世纪,法国还不是如今的法国,而是墨洛温王朝(Merovingian Dynasty)统治下法兰克王国(Frankish Kingdom)的一个小国。

719年,查理大帝的祖父铁锤查理(Charles Martel)被任命为首相大臣,并通过强令法兰克王国统一而成为实际的统治者。

那时,从阿基坦(Aquitaine)到卢瓦尔河谷(Loire Valley)等法兰克南部的领土都被撒拉逊人(Saracens)占领,而且撒拉逊人几乎已经征服了整个伊比利亚半岛(Iberian Peninsula)。

732年,铁锤查理这位杰出的军事领袖,在图尔(Tours)击败了撒拉逊人。图尔之战后,他说服一直不敢反抗撒拉逊军队的勃艮第人(Burgundians)勇敢作战。

之后铁锤查理重新整顿勃艮第,并没收了教会在科通山的几处土地或葡萄园,最后这些地产都传给了他的孙子查理大帝。

图片来源于wordpress.com

查理大帝出生于742年,并于771年成为法兰克国王,也就是如今法国、比利时、卢森堡、荷兰和德国西部的日耳曼部落统治者。

775年,为了补偿撒拉逊人对索留(Saulieu)圣安多斯修道院(Saint Andoche)造成的破坏,查理大帝又将这些地产捐赠给了修道院的教徒们,那时葡萄园种植的都是红葡萄。

接下来的1000多年时间里,修道院都靠查理大帝捐赠的这片葡萄园盈利,直至18世纪末法国大革命后被没收分割拍卖。

图片来源于beckywasserman.com

虽说大家认为查理大帝这次捐赠的地产已在1360年的火灾中被毁,但是阿罗克斯-科通(Aloxe-Corton)地区的居民坚信后来还是有部分地块幸存下来。关于此处葡萄园地块的文字记载是在1375年一份租约中,提到有1.5公顷查理大帝的葡萄园(Clos de Charlemagne)。

另外,其实查理大帝在在卢瓦尔(Loire)、洛林(Lorraine)、阿尔萨斯(Alsace)和莱因高(Rheingau)等地也拥有一些葡萄园,而且他还是位喜欢美酒和美食的人。

在《庄园法典Capitulare de Villis》中,就有针对他的葡萄园一系列的管理规则,他对葡萄园非常关注:

“专人负责管理我们的葡萄园,悉心照顾好每一处地块,将酿好的葡萄酒装在坚固的容器里,确保葡萄酒不会变质。另外,他们还负责从商人那里购买一些葡萄酒,以供给皇室的酒庄使用;如果购买的葡萄酒超过了实际需求量,就需要告知我们以便记住此类情况。他们还要负责安排好将我们自有酒庄葡萄酒定期运送给我们。”

图片来源于thoughtco.com

查理大帝一生的使命是实现日耳曼民族大统一,并让臣民都皈依基督教。他跟祖父和父亲一样都是非常能干的军事家,所以他在统治期间不断征战以实现他的目标。

800年12月25日,教皇利奥三世(Pope Leo III)在圣彼得大教堂加冕查理大帝为罗马皇帝。在位期间,他促进了卡洛林文艺复兴(Carolingian Renaissance),是欧洲文化和知识复兴的最大功臣。

814年在他去世时,罗马帝国的版图覆盖了西欧大部分地区,并且巩固了基督教在西方国家的地位。如今,查理大帝还被人们尊称为“欧洲之父”。

图片来源于thoughtco.com

2、查理大帝下令在科通山种植葡萄?传说,查理大帝注意到科通山高坡上的积雪总是最先融化,觉得这些地方应该很适合种植葡萄,于是他下令在科通山这些高坡上种了葡萄。同样的传说也流传在莱茵高的约翰山酒庄(Schloss Johannisberg)。

然而事实是根据杰西斯·罗宾逊(Jancis Robinson)在《牛津葡萄酒指南Oxford Companion to Wine》一书中的介绍,阿罗克斯第一处葡萄园的历史可追溯到696年,而且由于阿罗克斯的平原地区都是沼泽,因此从逻辑上来说,早在查理大帝还未出生时科通山上就已经种植葡萄了,而并非他下令才种植。

图片来源于burgundywines.co.il

3、皇后不想查理大帝的白胡子染上红酒渍?查理大帝身高1.95米,在那个时代这样的身高真有些异乎寻常,远远高过他的臣民。

在查理大帝去世以后,与他同时代的法兰克学者爱因哈德(Einhard)写了一本传记《查理大帝的一生Vita Karoli Magni》,书中这样描述查理大帝:

“身材异常高大威猛……无论是站着还是坐立,他的模样都令人印象深刻,头很圆,眼睛很大且有神,鼻子也比常人稍大,头发花白但仍然很有魅力,只是他的脖子又肥又短,而且肚子也很大。”

在法国,人们称他为“l’ empereur à la barbe fleurie”,也就是指有花白胡子的皇帝,因为传说他有着圣诞老人般的大白胡子。他还是位喜欢美酒和美食的人,

“除了在生命的最后那四年常发烧,他的身体一直很健康。生命垂危之时,他腿脚不便,但即使这样,他还是固执地我行我素,不愿听医生的话,他甚至讨厌医生,因为他们总是叫他不要再吃烤肉,而要吃煮熟的肉。”

图片来源于thoughtco.com

查理大帝的最后一任妻子卢特加德(Luitgarde)(有人说是第第四任,也有人说是第五任),是德国一位美丽的公主,她被同时代的人形容为:

“令人钦佩的姣好外貌,但更令人钦佩的是她的举止和品德,慷慨大方、和蔼可亲、仁慈善良,心灵和她的人一样美,她喜欢艺术,而这让她的内心变得更美。”

据说,查理大帝十分爱慕这位德貌双全的皇后,虽然她很年轻就过世了,但是查理大帝此后便没再娶过别人。

“随着查理大帝年岁渐长,大胡子也越来越白,他的妻子卢特加德一直非常注重丈夫的威严形象。当查理大帝喝红酒时,白胡子会染上酒渍,她觉得这样会使大帝有失威严,所以就建议他改喝白葡萄酒。之后就下令在科通山的一片土地种上了白葡萄,于是科通-查理曼葡萄园就此诞生,且一直留存到现在。”

这段传说被人们津津乐道,然而这不可能是真的。查理大帝与卢特加德在794年结婚,而他在775年就已经把科通山的葡萄园捐赠给了修道院,因此“妻子不想查理大帝的白胡子染上红酒渍”这一说法不成立。

不过,还有些人则猜想 ,那就可能是查理大帝的母亲贝特拉达·拉恩(Bertrada de Laon,也称Bertrada Broadfoot)觉得儿子白胡子上的红酒渍有失体面,所以劝说他把葡萄园改种白葡萄。

可惜,这种说法也不成立。因为争论的重点是到底有没有大胡子,历史学家一致认为查理大帝并没有大胡子,只不过是中世纪时期,人们习惯用胡子来描画当时的统治者,哪怕有的统治者本身并没有长胡子,也要用这种方式来展现他们的男子气概。

所以后人可能就此加以想象,编撰出这样一个与爱情有关的美丽传说,来为科通-查理曼葡萄园的历史更添一丝传奇浪漫色彩。

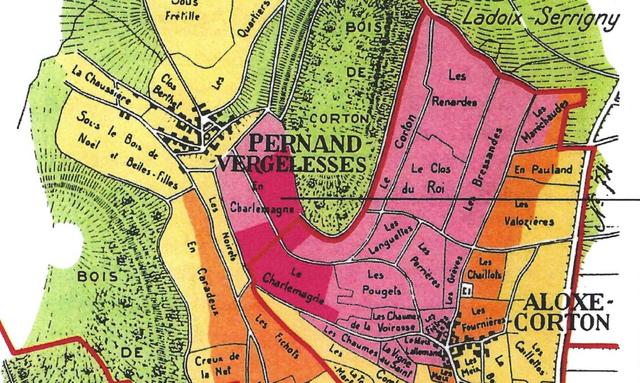

图片来源于beckywasserman.com

4、科通山葡萄园改种白葡萄可能是为了外交利益?根据科琳·勒福特(Corrine Lefort)2004年在法国酒类杂志上刊登的文章显示,查理大帝那时与麦西亚(Mercia)的奥法国王(King Offa)商业往来密切,奥法国王统治着强大的盎格鲁-撒克逊王国(Anglo-Saxon Kingdom),而且他很喜欢喝白葡萄酒。

奥法国王想用羊毛换查理大帝的白葡萄酒,为了满足他的需求,查理大帝就将科通山顶的地块改种白葡萄。

图片来源于alamy.com

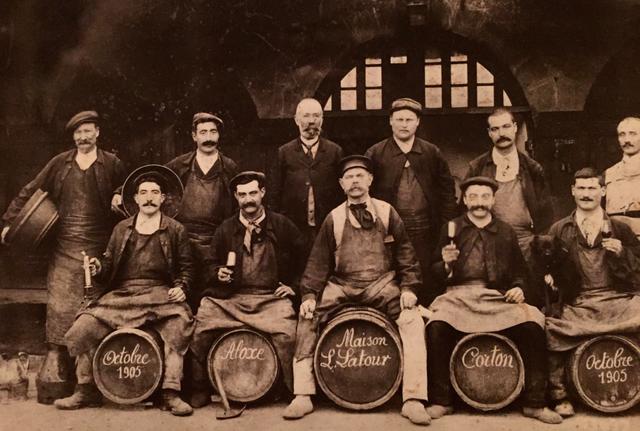

5、科通山本就有白葡萄,但是路易·拉图最先种霞多丽?很早开始,科通葡萄酒就享有很高的声誉,不过都是红葡萄酒。1824年,著名的酒评家安德烈·朱利安(Andre Jullien)评价科通葡萄酒是“一等优质红葡萄酒”(Vins rouge de premiere classe)。

包括克莱夫·科茨(Clive Coats)和马特·克莱默(Matt Kramer)在内的大多数作家,都轻视了在霞多丽出现之前,科通白葡萄酒或科通-查理曼本就有的名声。

马特·克莱默说:“这片伟大葡萄园的真正历史始于科通-查理曼种植霞多丽。你可能误以为这一切从葡萄园诞生时就已开始。可实际是,只能追溯到19世纪末期,当时是现任路易·拉图(Louis Latour)的曾祖父将他在科通-查理曼葡萄园的一些地块改种霞多丽。

图片来源于lostinwine.net

此举在当时来说是次改革性创新。因为在打破传统之前,科通-查理曼葡萄园主要种植三种葡萄:阿里高特(Aligoté)、白皮诺(Pinot Blanc)和灰皮诺(Pinot Gris,当地称Pinot Beurot)。(…)

这种19世纪才改种霞多丽的说法更符合实际,刚好也能证明为什么18、19世纪的酒评家没有把科通-查理曼列为勃艮第最顶级的白葡萄酒,而是各种各样的莫尔索(Meursault)、蒙哈榭(Montrachet)白葡萄酒备受称赞。”

首先,1855年,朱尔斯·拉瓦勒博士(Dr. Jules Lavalle)就算没有深入研究科通山白葡萄酒,但他确实将它们与巴塔-蒙哈榭(Bâtard-Montrachet)和莫尔索-佩里耶(Meursault-Perrières)相提并论,地位仅次于蒙哈榭(Montrachet)。

图片来源于louislatour.com

在此之前,1778年,考特佩(Courtépée)说过:“根据旁边树林命名的科通葡萄园,是一块拥有绝佳风土的葡萄园。曾经是著名的白葡萄酒产地,不过意识到红葡萄酒的品质也很好。”

其次,至于霞多丽19世纪才开始在科通-查理曼种植,这是19世纪作家的一种误解,因为在霞多丽这个品种还没有被明确识别之前,一直被误以为是白皮诺。

当拉瓦勒博士写道:阿罗克斯种植黑皮诺、白皮诺和灰皮诺时,人们不应从字面上理解真是白皮诺,因为霞多丽和白皮诺的区别到19世纪末才最终确定!

也就是说当拉瓦勒博士或其他酒评作家提到白皮诺时,其实几乎可以肯定说的是霞多丽。

图片来源于beaune-tourism.com

1896年,迪朗&吉谢尔(Durand & Guicherd)写道:

“白皮诺:普里亚特(M. Pulliat)说过它是黑皮诺的白色品种。弗克斯(M. Foëx)也提到它与勃艮第的白皮诺-霞多内(Pinot Blanc Chardonnet)不同。

我们一直在寻找真正的白皮诺,酒农说这种葡萄大片大片地种植在蒙哈榭的葡萄园。但这种葡萄只在山丘(Côte)葡萄园里偶然出现过。(…)

它可能只是黑皮诺的一种自然变种,或者可能本就存在了很长时间,但因为白皮诺和霞多内之间很容易混淆,所以就没有繁殖扩张。

霞多内(Chardonnet):霞多内是勃艮第特有的一个品种,并在此有着悠久的种植历史;莫尔索、夏沙尼-蒙哈榭(Chassagne-Montrachet)伟大的白葡萄酒就产自这种葡萄。

人们称之为白皮诺-霞多内或者白诺瓦尔恩(Noirien Blanc),其实是搞错了,因为它并不是白皮诺。”

图片来源于gourmethunters.com

参考资料:

科通-查理曼https://www.beckywasserman.com/domaines/bonneau-du-martray/corton-charlemagne-grand-cru/#.Xx0rADM1CuY

查理大帝https://www.history.com/topics/middle-ages/charlemagne

科通-查理曼https://www.robersonwine.com/system/downloads/tastings/burgundy/the-wines-of-corton-grand-cru.pdf

欢迎关注“七七小酒窝”,一个喜欢喝葡萄酒、吃辣、写文章、打篮球的高个子姐姐,专注分享葡萄酒文。