前言:岁月飞逝,母亲离开我四十六年了。母亲远去,幽思长存。母亲是世上少有的苦命人,在娘胎就右腿残疾。缺失母爱的婴幼儿时,在奶妈家长大。成婚后,十五年与父分居,中年三十八岁时丧夫,为养育我成人守寡一生。到了老年,她拖着一条病腿,漂泊半个中国,一生与不幸,困苦,孤独,抗争……每当想起母亲砍坷的人生,子欲养,而亲不在,痛彻心扉,泪流不止。母亲走了,给自己留下了终身的自责,内疚、悔恨。

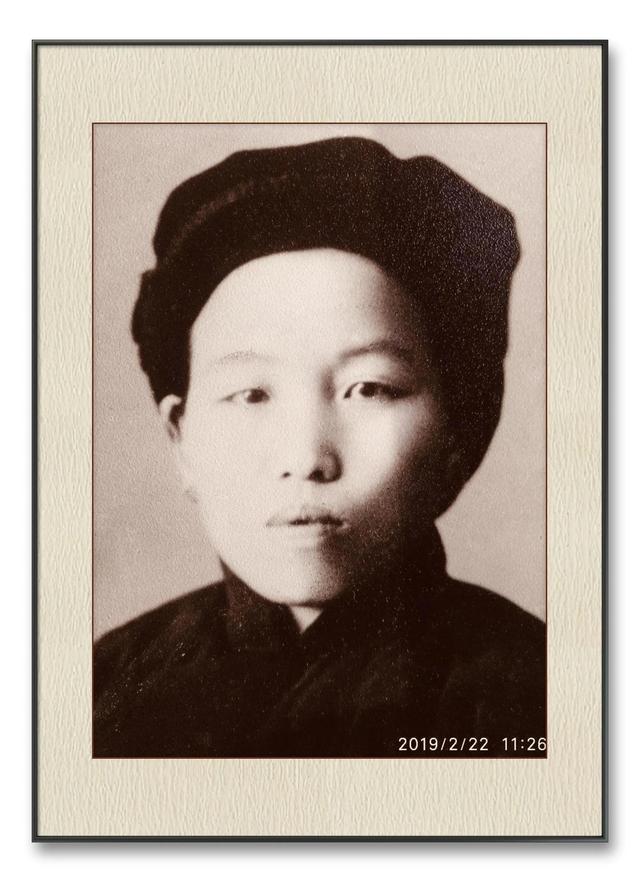

这是母亲34岁从老家到集宁与父团聚,一生唯一一张照片

母亲张娥云(1908.1一1973.4.13)出生于山西忻州市忻府区董村一户农家,父亲以卖布为生,家里有兄弟姐妹八人,母亲排行老三。她和姐姐是凤凰胎,由于在娘腹中受挤压,一出生就右腿残疾。不久,被送到三里以外,定襄西寇村奶妈家哺养。

奶妈(名黄姑)一家人善良、淳朴、厚道。待母亲视为己生。母亲从小乖巧听话,性情温顺、善解人意。五,六岁时就跟着奶妈学针线活,学做家务,烧火、做饭、打扫家她什么都会,深得奶妈、奶爹一家人的喜爰。母亲在奶妈细雨润物般的关爱下度过了她难忘的童年,她在奶妈家生活了十二年,离开时,娘俩哭哭啼啼,难舍难分。

母亲与奶妈一家人没有血缘,但似骨肉亲情,并把这种亲情延续了几代人。记的丰镇刚解放,奶姐天天带我到城皇庙玩,对姐姐的依恋一直埋藏在我幼小的心灵中。呼市解放后,姐姐一家人随在省政府工作的姐夫搬到呼市。多年来,两家人守望相助,母亲和我得到奶姐、姐夫许多关照。

1959年由于家庭生活困难,我辍学后,姐夫通过集宁熟人,把我介绍到乌盟气象局当通讯员。 1963年我申请入党时,姐夫亲手帮我写好了入党申请书。

1970年我爱人在呼市分娩,姐姐把她新城的房子腾出来为爱人坐月子。我平时去乌盟出差,经过呼市,都吃住在奶舅家,他们待我像亲儿子一般。是奶姐、姐夫改变了我一生命运,滴水之恩、涌泉相报。遗憾的是我还没有来得及感恩,奶舅、妗子、姐夫就走了,成为我一生的憾事。

母亲从奶妈家回到父母身边六年后,嫁给比她大十岁的父亲。不久,父亲随四爷爷就去集宁开粮店。那时的买卖人三年回一次家,夫妻聚少离多俩人十五年分居。父亲生意一天天做大,与父亲同在店里的二叔深怕父亲出轨,从集宁赶回老家与爷爷商量,把母亲接到父亲身边。但是父亲经常以不堪入耳的秽语伤害母亲。母亲总是以她的宽容、大度、贤惠、温柔、体贴来感化父亲。当父亲知错醒悟后父亲的买卖由于日本鬼子掠夺性征粮,使他十几年辛勤付出创办的“广兴店”日趋败落,濒临倒闭,财产损失殆尽。随之,父亲在去陶林分店(现察右中旗)的路上精神失常。1946年3月他带着对母亲的愧疚、自责、悲伤、绝望,口口声声喊着对不起母亲,对不起孩子,而后上吊离开人世。我三岁丧父,母亲三十八岁丧夫,这是人生最大的不幸

母亲十八岁嫁给父亲,刚过门时,爷爷家日子过的紧巴巴的。上有公公婆婆,下有三个未成家的小叔子,一进门就承担了爷爷家全部家务。母亲以孝为先,端饭奉水,伺候公婆,善待三个小叔子,为他们洗洗涮涮、缝缝补补,直到帮三个叔叔娶上媳妇。在爷爷家与婶婶们同吃一锅饭,她和婶婶们和睦相处、从来没有红过脸、生过气。那时,爷爷家四代同堂吃一锅饭,每天多时二十多口人,母亲做在人前,吃在人后。十五年如一日,每天忙忙碌碌把孝心、爱心全部奉献给父亲一家人。

1964年、1965年我两次回老家,长辈年海爷爷、纪云叔叔、婶婶、贵云叔叔、婶婶、付三叔说起母亲都赞不绝口。他们都说,在那个年代德海世系的媳妇中,母亲人品最好,特别是生了两个活泼,可爱的大胖孙子(我大哥,二哥)公公,婆婆更高看一眼,让智家族人羡慕不已。

1946年3月,父亲在集宁去世后,天真无知的我,整天又哭又闹让母亲上街买一个父亲,捡一个父亲。为了摆脱父亲离世后的阴影,饱经风霜的母亲带我去了丰镇。当时,两个哥哥在丰镇商号当学徒。母亲奶妈、奶哥(嫂)以及来厚姨姨都在丰镇。母亲在忻州巷租房住了两年,度过了父亲去世后,似天塌一般,最艰辛、最难熬煎的日子。

1948年冬天,(除二哥参军南下外)大哥、嫂子、侄儿文林分别从张家口、忻州老家回到丰镇。集宁解放后,又举家迁回集宁。一家六口人靠大哥摆烟摊维持生活。解放初的集宁,社会秩序混乱,土匪盗贼经常出没,大哥的烟屋,几经匪盗抢劫,后来只好举债拴车拉脚,但买来的骡子也死了。家中厄运接踵而来,再度陷入走投无路的困境。

1952年在玫瑰营的五叔,看到一家人生活没有着落,劝母亲去玫瑰营务农。当时,正赶上土改复查,家里又是军属,当地政府给母亲分了21亩土地,半个耕牛、两间正房。已经花甲之年,腿有残疾的母亲独自撑起这个家,这对于孤儿寡母来说,何其容易!

幸运的是,那时,玫瑰营驻扎着一个骑兵团。因为家里是军属,部队让母亲做醋,生豆芽挣些加工费,穷人的孩子早当家,我也尽力为母亲減轻重担,每天天还不亮,就到部队马场撮倒出的马粪、甘草节,使家里烧水,做饭有了燃料。下学后,在部队拉圾堆里捡些废品。星期天去靶场刨点弹头,在灯下炼成锡块卖给供销社,帮助母亲解决了家里点灯煤油,我上学纸墨笔砚开支。度过了最初到玫瑰营最艰难的日子。

第二年母亲把分的21亩地,按四六、三七分秤承租出去,吃的口粮不用发愁。1955年,参军南下的二哥有了音信,隔三差五给家里寄钱,公私合营大哥带车加入马车社(即集宁第二运输公司)有了稳定收入。每年给母亲送些燃煤、生活用品。母亲还养鸡、养猪、在房前屋后点瓜种豆,种些蔬菜。母子俩生活逐步有了着落。就这样一年年在农村渡过了七个春秋。母亲在农村所经历了难以想的苦难。至今让我不堪回首、刻骨铭心、终身难忘。

一,断炊

1952年春天,母亲和我刚到农村,吃粮全靠政府救济,每当无米下炊,母亲便带着我去村公所找张村长(即现在的镇长)像乞讨一样要救济粮。虽然村长每次给批一袋发点霉或全麦面粉,但是看见母亲低声下气的样子,心里总觉的不是滋味,不由地为母亲流泪。

还有一次、中午我放学后,母亲向邻居借了两元钱,让我去粮站买面。我还没走,邻居王大娘有急事又把钱要了回去。眼看着等米下锅,要断炊,母亲没了办法。说来也是天无绝人之路,那天我去粮站开票窗口捡了一张别人开出的面票,回家取了面袋,领了40斤面粉。想起这件事非常丢人。但是、为了不饿肚子也实属无奈。

二,挑水

那是到玫瑰营第二年,我上三年级那个冬天,天特别冷。那天早上,顾着挑水的叔叔一直没来送水。母亲着急淘豆芽,让我和她去抬水。数九寒天井台冰冻三尺,到井口就往下滑,好不容易提上多半桶水,我和母亲从井台往下抬时,俩人都滑倒了,湿透了衣服,水没有抬成,母亲和我含着眼泪,拿着空桶回了家。那天,因为我没有替换的衣裳逃学了。

三,劫难

1956年,我上五年级时,有一天中午放学回家。一进门看见坑上笼里,母亲己捏好莜面,坑边和地上血迹斑斑。一种不祥预感把我吓蒙了。母亲一生仁慈心善,待人忠厚,热情,从不招人惹人。邻院王大娘过来告诉我,母亲是被一个疯子用瓢砍伤胳膊,镇上干部己把你妈妈送到卫生院,我急忙跑到卫生院。看见母亲那么淡然,看我满脸泪痕,仅说了一句话:“孩子,娘没事,男子汉不能哭。”

这次劫难,母亲胳膊流了很多血,但是,想不到在母亲身上蕴藏着那么刚强、坚韧的力量,母亲的品行如灯塔一样,足以照亮,指引、温暖儿子一生。

1958年冬天,农村实行人民公社,由于家里沒有劳力,我随母亲回到集宁大哥家里。笫二年就辍学参加了工作,本想与大哥一道好好照顾母亲,让母亲晚年过上安定的生活。但是,大哥因一般历史问题被下放到固阳农村务农,我也在1961年11月被调到四子王旗工作。从此,母亲过上居无定所,漂泊流离的生活。

1962年,母亲到四子王旗看我,由于单位没有宿舍,母亲只好给气象站一个同事看孩子,当保姆,晚上就借宿在站长家里(站长长年下乡),就这样母亲在四子王旗住了半年多。期间,我末能给母亲提供一个较安稳的食宿条件,让我一直忐忑不安,但是,母亲说:“孩子!只要每天能看着你,守着你,妈妈受再多大的苦,也高兴。”这让我真正理解了“儿走千里母担忧”这句话的真谛。

母亲在四子王旗为陪我当保姆期间,站领导马成龙和他的爱人弓广清,对母亲一生砍坷命运,非常同情,并想帮助母亲留在儿子身边。便牵线给母亲找个老伴,介绍了旗(县)招待所烧锅炉的老职工何通。对这位单身大爷我也熟悉,他与母亲年龄相当、干净、利索、淳厚、朴实。但在征求我意见时,我以母亲在我儿时受了那么多罪,吃了那么多苦,我现在有工作了,以后,能养活母亲,谢绝了领导的好心好意。现在想起来后悔晚矣,我的反对并没有让母亲晚年过上一天好日子。

到了自己老了,才懂得是自己的不懂事,不孝顺,让母亲孤老终生。

1963年5月,母亲只身一人,拿着二哥的信封,从呼市乘火车去看在桂林的二哥。这对于一个没文化,从未出过远门,腿又残疾,行动不便的人,且在北京、武汉要两次中转、过长江还要轮渡,其困难可想而知。就这样母亲走了半个中国,行程3000多公里,历时七昼夜,一路艰辛到达桂林。终于见到少小离家,二十年未见面的二哥,诠释了母爱的永恒,亦无所谓远近,无所谓生死。

1964年冬,母亲一人回到离开了二十年的忻州的老家,探望养育了她十二年的奶妈、以及纪云、贵云叔婶老家亲人。正巧遇上从未见面,九十多岁的续婆婆病危(五保户)由于生产队派不出人,求母亲伺侯续婆婆,母亲端屎倒尿伺侯了半年多,直到办了丧事。1965年我回老家接母亲,又遇上集宁她的侄儿智万福,专门奔母亲回老家养病,母亲只好留下,在她精心伺侯下,半年之后,侄儿身体痊愈,养的白白胖胖。母亲这一生,她的孝心,爱心都奉献给自己的亲人,唯独没有自己。

1966年,文革开始,母亲多在呼市奶舅舅、商都三舅、侄女引成家轮流居住。母亲不论住在谁家,就把谁家拆洗棉衣(裤)针线活全包了。那时,棉布,棉花按人凭票定量供给,拆洗过冬棉衣,是每个家庭最头疼的事,母亲走到谁家,就给谁家缝缝补补拆洗棉衣。商都引成姐有七个孩子,每年母亲去了侄女家,都要把七个孩子过冬棉衣拆洗缝补的干干净净,整整齐齐。所以,母亲不论去谁家,都受到亲人们欢迎, 敬重。

缝缝补补

1968年6月,母亲再次来四子王旗看我。这次母亲来的目的,是为我的婚事。母亲几次对与我同住一个宿舍,时任旗(县)革委会付主任游俊说,小智二十五、六了还没对象。我这次来如果见不到他的女朋友,我就不走了。数日后,游俊真的给母亲领回一个姑娘。本来是哄母亲高兴。结果弄假成真,一年之后,这个姑娘成了我的媳妇,她就是我现在的老伴。

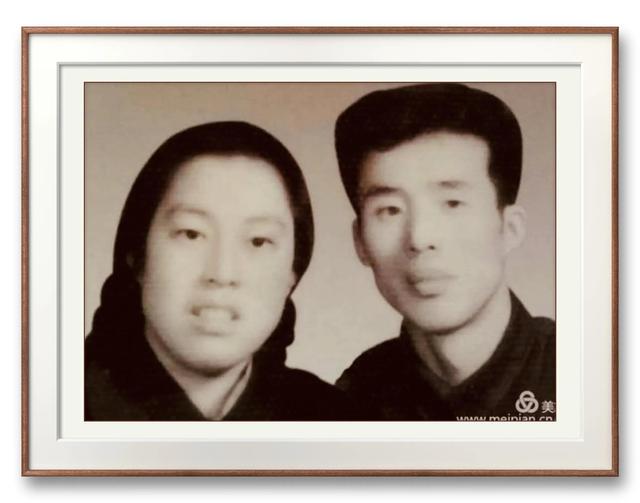

这是1969年11月我与妻子焦吉珍结婚照。

1969年夏天,母亲从呼市奶舅家回到包头固阳县羊场卜子村大哥家里,结束了多年漂泊流离的生活。母亲在大哥、大嫂、侄儿、侄女的精心护理下,心情舒畅,身体非常健康。

1971年5月,我从阳高学习班毕业,被分配到察右中旗工作。第二年春节、我带着爱人和刚跚跚学步的女儿红红,到大哥家过年。这是我参加工作十三年后,第一次与母亲、大哥一家人过春节,母亲看到我和爱人、孩子,热泪盈眶,那么开心、那么兴奋,这是多少年来很难见到的。节后,我们带着母亲回到我家。当时,我爰人在乡下地区医院工作,我在县城,母亲给我带孩子、做饭、料理家务,每天辛辛苦苦,却非常高兴。因为她和她最疼爱的小儿子一起生活,这是她多少年的期待。但是,不到一年母亲就有病了,尽管经过几个月的住院治疗,还是没有留住母亲。母亲来我家时,身体那么结实。回想起来,我真不该接母亲给我看孩子。我对不起母亲,对不起两个哥哥。母亲去世给我留下的是终身自责、愧疚、悔恨。

我含着泪水,写完了“泣诉我的母亲”。其苦心在于告戒我的晚辈:孝顺父母不能等待。

写于石家庄平山上东区

2022年5月25日