一、目的

为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任 , 确保风险有效受控, 构建安全生产长效机制,从根本上化解或降低安全风险,防范生产安全事故的发生。结合公司实际,制订本制度。

二、范围

适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。

三、编制依据

《中华人民共和国安全生产法》 (2014 年修订执行);

《云南省安全生产条例》 (2018 年 1 月 1 日执行);

《中华人民共和国建筑法》 (2011 年修订执行);

《建设工程安全生产管理条例》 (2004 年 2 月1 日起执行);

《企业职工伤亡事故分类标准》 GB6441-860;

《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB13861-2009。

四、术语和定义

1、危险源(风险点):危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、 可造成人员伤害、 在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事故的源头,是能量、危险物质集中的核心,是能量从那里传出来或爆发的地方。

2、风险辨识:识别风险点的存在并确定其特性的过程。

3、风险评价分级:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

五、机构设置

1. 企业是安全生产风险分级管控的责任主体, 在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组,负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作,对安全风险分级管控建设全面负责。

2. 公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构, 副组长为分管生产副总经理、分管安全副总经理;成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全科。

3. 项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长, 成员为项目技术负责人、安全员、土建 / 水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。 项目部各岗位管理人员、 作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中,确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、 场所、岗位、各项作业活动和管理活动, 确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。

六、职责

1. 公司职责:

①公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行,负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导;

②公司应建立风险分级管控管理制度, 明确各部门、 各岗位的风险管控职责;。

③公司应掌握风险的分布情况、 可能后果、 控制措施及可能存在的隐患;

④负责公司级安全生产风险评估工作的开展, 公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作,及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》;

⑤公司负责对一级风险进行管控, 对其他级别风险的管控进行监督指导。

2. 项目部职责:

①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行,负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导;

②项目部建立风险分级管控管理制度, 明确各各岗位的风险管控职责;

③项目部掌握风险的分布情况、 可能后果、 控制措施及可能存在的隐患;

④负责项目部安全生产风险评估工作的开展, 施工活动危险源识别、分析、评价等工作, 及时制定更新 《安全生产风险分级管控清单》 ;

⑤负责落实一级风险管控措施,实施二级风险管控工作,对三、四级风险的管控进行监督指导。

3. 班组职责:

①负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行,负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导;

②掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患;

③负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展, 对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部;

④负责落实一、 二级风险管控措施,实施三级风险管控工作,对

四级风险的管控进行监督指导;

⑤对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。

4. 施工作业人员职责:

①掌握本施工作业班组风险的分布情况、 可能后果、 控制措施及可能存在的隐患;

②对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组;

③负责落实一、 二、三级风险管控措施, 实施四级风险管控工作。

七、风险点的分类

根据公司生产的特点及生产现场的实际情况, 将公司范围内的风险点分成以下两大类:

1. 生产现场及其他区域的物的不安全状态、 作业环境的不安全因素及管理缺陷;

2. 作业过程中人的不安全行为。

八、风险点辨识的方法

公司及项目采用作业条件危险性分析法或风险矩阵分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。

1. 静态分析 :以安全检查表法( SCL)对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。

1)安全检查表编制的依据

①有关标准、规程、规范及规定;

②国内外事故案例和企业以往的事故情况;

③系统分析确定的危险部位及防范措施;

④分析人员的经验和可靠的参考资料;

⑤有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。

2 )安全检查表分析步骤

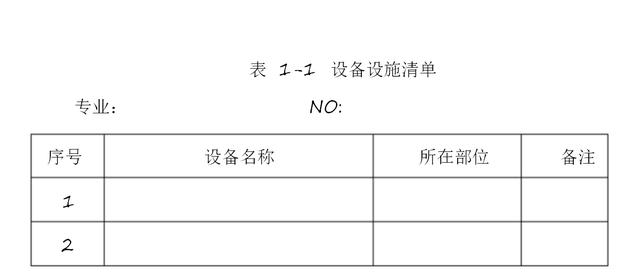

①按专业列出《设备设施清单》 ( 参照表 1-1) 。

②确定编制人员。 包括熟悉系统的各方面人员,如技术工、班组长、机修员、技术员、安全员等。

③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。

④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据。

⑤判别危害因素。 按功能或结构将系统划分为子系统或单元, 逐个分析潜在的危险因素。

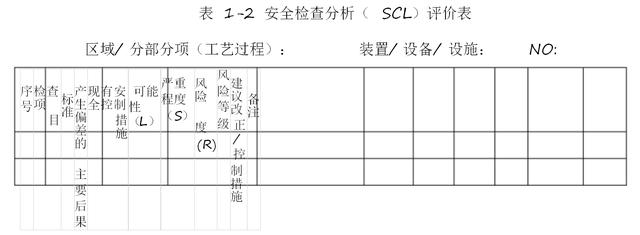

⑥列出安全检查分析评价表。 针对危险因素和有关规章制度、 以往的事故教训以及本单位的检验, 确定安全检查表的要点和内容, 填入《安全检查分析( SCL)评价表》(参照表 1-2)相应内容。

2. 动态分析: 以作业危害分析法( JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

1)作业活动的划分按作业区域 / 分部分项和作业类别(检维修类、生产操作类)进行划分。

2)作业危害分析的主要步骤

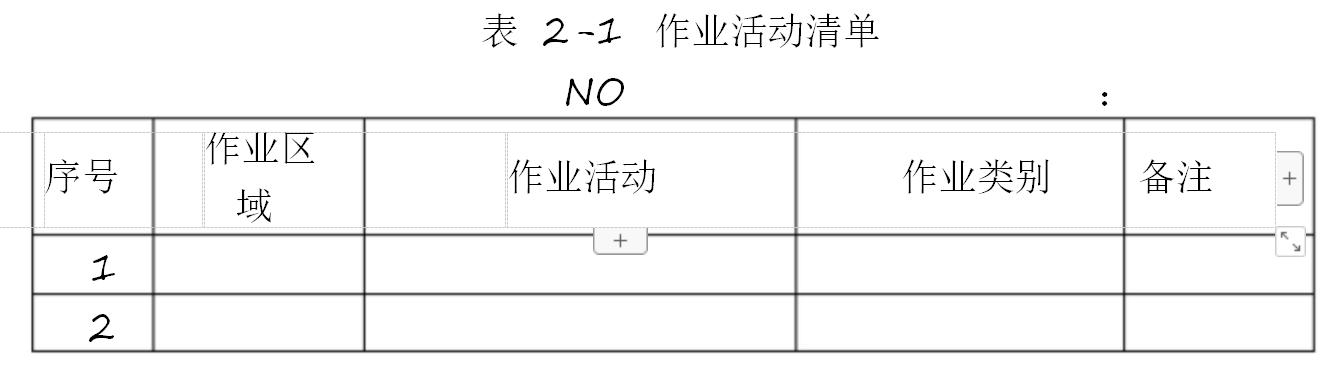

①划分并确定作业活动,填入《作业活动清单》 (参照表 2-1 )。

②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤 (注:应按实际作业划分, 要让别人明白这项作业时如何进行的, 对作业人员能起到指导作用。 如果作业流程长、 步骤多,可先将该作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几个小步骤) 。

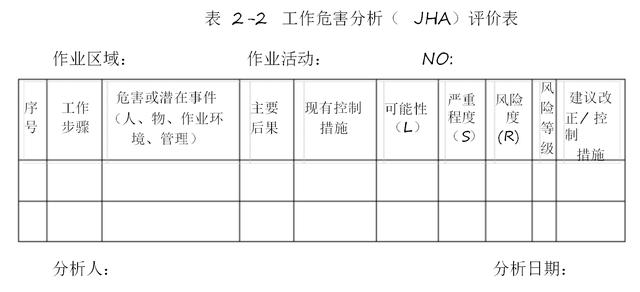

③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析( JHA)评价表》(参照表 2-2)。

④对危害因素产生的主要后果分析。 按照风险点的分类对危害因素产生的主要后果进行分析。

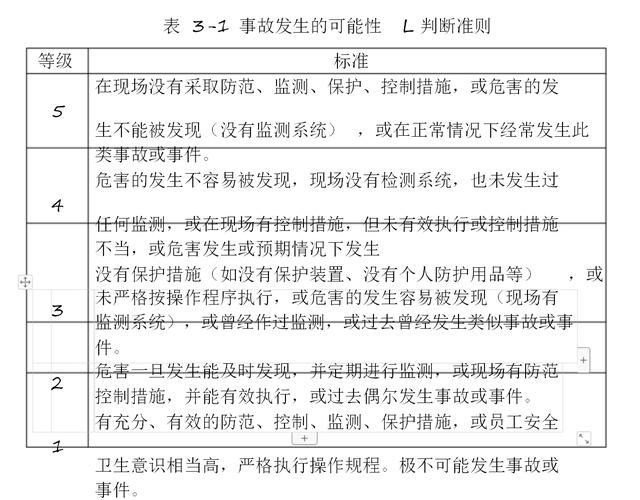

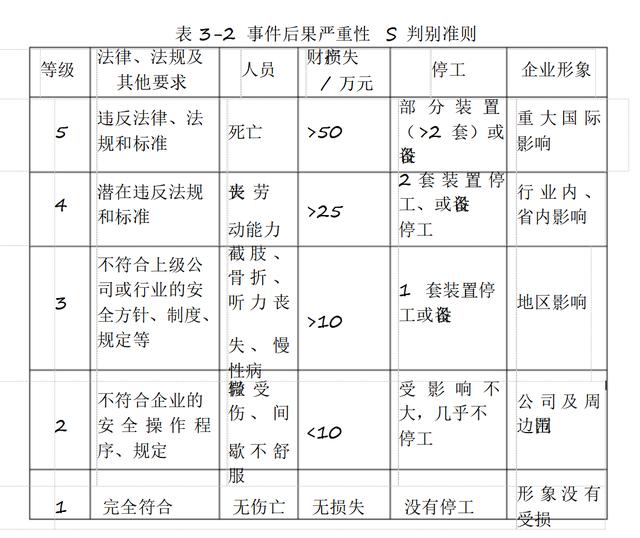

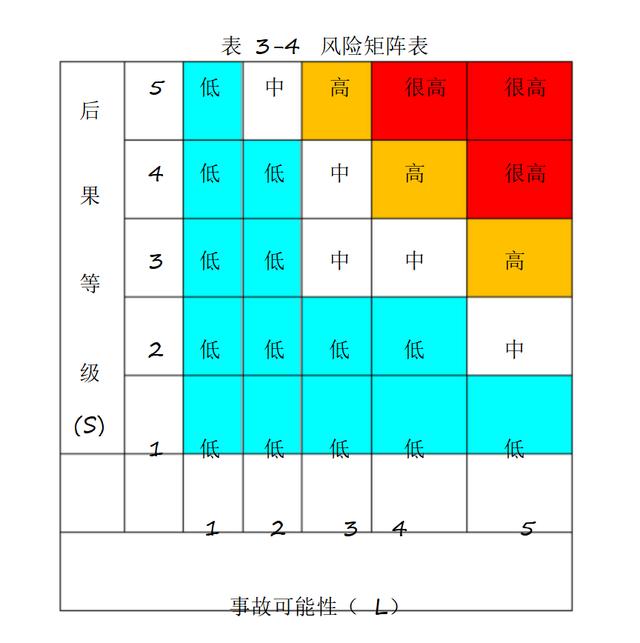

3. 风险矩阵法( L· S)

本方法的风险度 (危险性) 是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即: R=L× S

L 代表事故发生的可能性

S 代表事件后果严重性

R 代表风险值

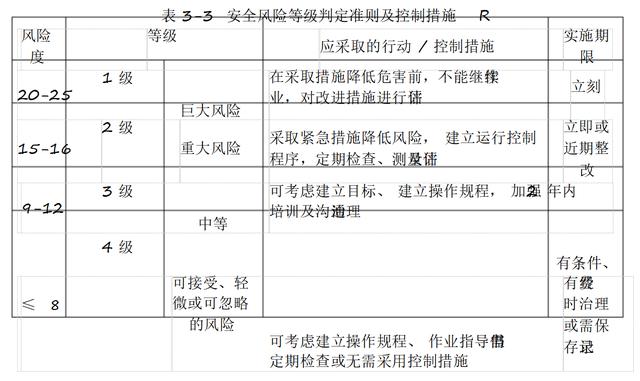

本风险矩阵法把风险等级分为 4 级,分别是:一级(很高) 、二级(高)、三级(中)、四级(低)。风险矩阵法( L· S)判断准则:

九、风险评价分级

根据风险危险程度,按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别,分为“红、橙、黄、蓝”四级(红色最高) 。

1. 一级风险, 即重大风险, 意指现场的作业条件或作业环境非常危险,现场的危险源多且难以控制,如继续施工,极易引发群死群伤事故,或造成重大经济损失。

2. 二级风险, 即较大风险, 意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态,现场的危险源较多且管控难度较大,如继续施工,极易引发一般生产安全事故,或造成较大经济损失。

3. 三级风险,即一般风险,意指现场的风险基本可控,但依然存在着导致生产安全事故的诱因, 如继续施工, 可能会引发人员伤亡事故,或造成一定的经济损失。

4. 四级风险,即低风险,意指现场所存在的风险基本可控,如继续施工,可能会导致人员伤害,或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险, 虽不需要增加另外的控制措施, 但需要在工作中逐步加以改进。

十、风险分级管控

项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划, 依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。 风险分级管控措施可以采用专项施工方案、安全技术交底、重大危险源公示、班前教育、 应急预案等, 公司及项目部根据风险严重程度和危害大小对不同等级的风险采用上述多项管控措施进行综合管控。一级风险的管控, 由公司制定管控方案,挂牌督办,项目部组织实施;二级风险的管控, 由项目部负责组织实施, 公司组织监督指导;三级风险的管控,由施工班组负责组织实施,项目部负责监督指导。四级风险的管控, 由施工作业人员进行实施, 施工作业班组长负责监督指导。

1. 风险管控原则如下:

四级:轻度(一般)危险,可以接受(或可容许的) 。科室应引起关注,负责 4 级危害因素的控制管理,所属班组具体落实;需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。三级:中度(显著)危险,需要控制整改。公司、科室应引起关注,负责 3 级危害因素的控制管理,所属科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。 在严重伤害后果相关的场合, 必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。二级:高度危险(重大风险) ,必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理, 具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。 当风险涉及正在进行中的工作时, 应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。一级:不可容许的(巨大风险) ,极其危险,必须立即整改,不能继续作业。只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险, 就必须禁止工作, 立即采取隐患治理措施。

2. 风险控制措施应包括:

(1)工程技术措施,实现本质安全;

(2)管理措施,规范安全管理,包括建立健全各类安全管理制度和操作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监督和奖惩机制等;

(3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识;

(4)个体防护措施,减少职业伤害。

(5)应急处置措施,将危险降到最低。

3. 在选择风险控制措施时,应考虑:

(1)可行性和可靠性;

(2)先进性和安全性;

(3)经济合理性及经营运行情况;

(4)可靠的技术保证和服务。

4. 风险控制措施评审:

控制措施应在实施前针对以下内容评审:

(1)措施的可行性和有效性;

(2)是否使风险降低到可容许水平;

(3)是否产生新的危害因素;

(4)是否已选定了最佳的解决方案;

(5)是否会被应用于实际工作中。

十一、风险管控执行程序

1. 安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划” ,经分管领导批准后下发执行。公司、部门 / 项目风险评估小组,对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实,直至班组、岗位,作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。

2. 依据辨识评价方法对本部门 / 项目危害因素进行辨识评价后,填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析( JHA)评价表”、“安全检查分析( SCL)评价表”,经本级风险评估小组进行汇总、评审后,逐级上报。

3. 公司风险评估小组组织审核、 修订后,将审核、修订意见反馈各部门/ 项目执行。

4. 风险培训,各部门 / 项目应制定风险评估培训计划,组织员工对本部门/ 项目的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训,并保留培训记录。

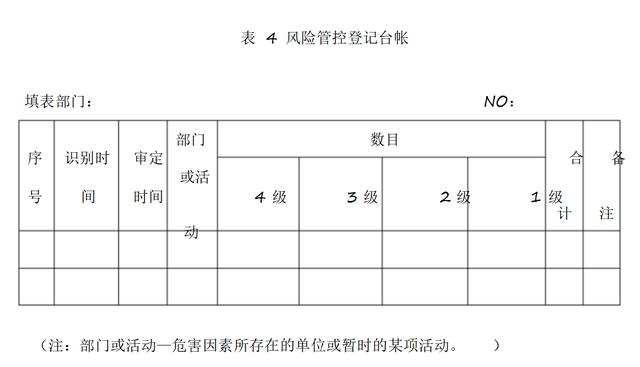

5. 风险信息更新,各部门 / 项目要依据辨识评价结果,建立本部门/ 项目的《风险管控登记台账》(参照表4),台账应结合实际定期更新(每年至少一次)。

当下列情形发生时,应及时进行危害因素辨识和风险评估。

(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更;

(2)操作工艺发生变化;

(3)新建、改建、扩建、技改项目;

(4)事故事件发生后;

(5)组织机构发生大的调整。

十二、文件管理

公司及项目部做好保存风险管控过程的记录资料, 并按当地建设主管部门要求纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时,其辨识、评价过程记录,风险控制措施及其实施和改进记录等, 应单独建档管理。

注释:仅供学习参考,非原创