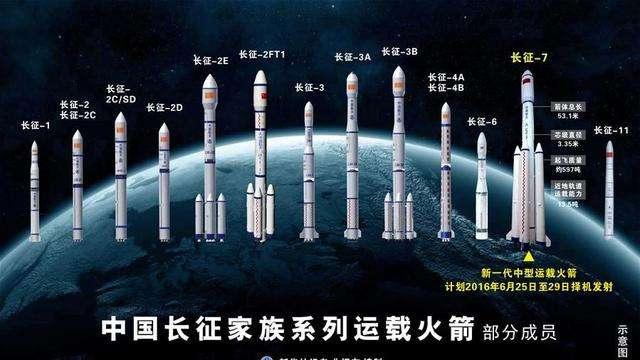

上个月我接到一个课程设计的任务,设计一个单元的太空科学与技术领域的课。我在之前的学习中很少接触太空、航天领域知识,完全处于一个小白、菜鸟的状态,因此倍感压力。怎么办呢?我找来相关的书籍和资料,每天阅读几页,但这样从零基础开始的学习过程毕竟是很慢的,眼看着时间一天天过去,只是初步把课程框架设计出来,决定以火箭为主题。火箭的相关知识特别多,英语水平不高的我每天在NASA网站上浏览各种关于火箭的内容,每天都会遇到很多个搞不清楚的问题,虽然我在思考问题的过程中很开心,但DEADLINE一直在提醒我,时间耗不起啊!

无奈中,我只能求助别人了。可惜自己在现实中也不认识航天教育领域的朋友,微信上也基本没有这方面的朋友。抱着碰运气的侥幸心理,我在微信朋友圈发了一条求助信息,看看有没有办法找到能拯救我的人。没想到我的运气还真不错,真让我找到了。中望3DONE刘璇老师帮我介绍了她的朋友,长春灵智科教的于寅虎老师,一位真正的航空航天教育实践者!

在接下来的时间里,我一碰到百思不得其解的问题就去请教于老师,在微信上给他留言,于老师每次都能及时回复,拯救我于水火之间。火箭的飞行高度是怎样的?火箭为什么要分级?火箭的结构是怎样的?火箭的燃料发展史又是怎样的?就这样,于老师远程的解答,帮助我一步步理清了火箭的相关知识,了解了国内外好几个不同类型的火箭,还加深了我对宇宙、太空的理解,搞清楚了不少现象和原理。在此基础上,我给设计了几个工程实践活动,让学生在动手做中对火箭有更深入的认识。

正是因为有于寅虎老师这样不厌其烦、不吝赐教的老师,我才能按时完成任务,增强了信心,并且在科学技术的学习历程中又打开了一个新世界。以后继续学习太空知识、设计课程再也不会感到困难重重了。另外,我也初步了解了于老师在航天教育方面做的一些课程,比如利用3D打印,还原人类航空航天历史系列之古代火箭兵器等等。有机会一定会去长春向他当面请教。

在我探索STEM教育的道路上,有太多太多的老师帮助过我。我特别爱问问题,而且很多问题可能是不成熟的、幼稚的,但老师们都会包容我,帮助我进步。在此介绍几位帮助过我的老师,向老师们致敬、致谢。如果有哪位老师我忘记提到请见谅。在设计课程的过程中,多次请教陕西师范大学材料科学与工程学院胡道道教授,胡教授每次都很有耐心地解答我的问题,提出课程设计方面的建议,引导我去探索科学的本质。为了对STEM、PBL等教育教学理念有更深入的学习和理解,我多次向北京师范大学教育技术学院董艳教授请教,董教授指导我深入地挖掘问题,不断思考,还给我分享了很多学习资料。为了搞清楚生态学的相关问题,我拜托陕西师大附小钟碧玲老师介绍生态学专家中科院于法稳老师,无论多么细微的问题,于老师都会耐心地指导我,让我在比较陌生的生态学领域得到很多新的认识,启发了我的思考。还有西安的刘鹏飞老师和卫莱老师帮助我解决了一些创客制作问题。这几位老师是我当面请教过的,还有很多老师我通过微信请教他们,山东大学生命科学学院冯力骏教授、物理学博士苍宇、中国科学院张双南老师、东南大学李骏扬博士、北京景山学校吴俊杰老师、无锡市科学教研员季荣臻老师、创客微信群HaiDIY里的老师和朋友们等等。

STEM中的S,科学,包含很多学科,另外再加上工程、技术、数学等等,如果我们不能深入地学习、认识这些学科知识与技能,又怎能将它们进行融合?在进行学科融合之前,作为STEM教师,首先要具备在学习过程中和理念提升过程中与他人融合的意识。不但要与团队中的老师们融合,还要争取一切机会向各个领域的人士请教。"三人行必有我师",没有师要去寻师,不行动碰不到师,碰到师就要珍惜!