戏曲曲艺

上期【戏曲曲艺】说到了《京剧舞台上的“美哉,少年”》。

戏写人生,当然少不了女性角色,只要有戏曲演出,哪怕是“两小”戏中也会有女性角色加入。本来北京观众最欢迎旦角,清代演出“京中素重旦色”,由于清朝禁止京中妇女登台,有清一代都是“乾旦”出任,快来跟文旅君一起了解下吧~

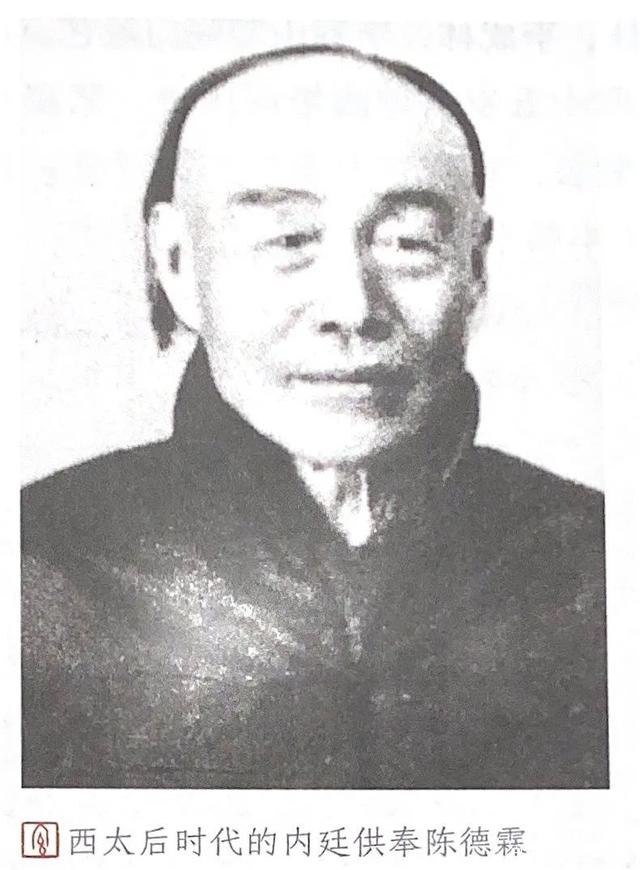

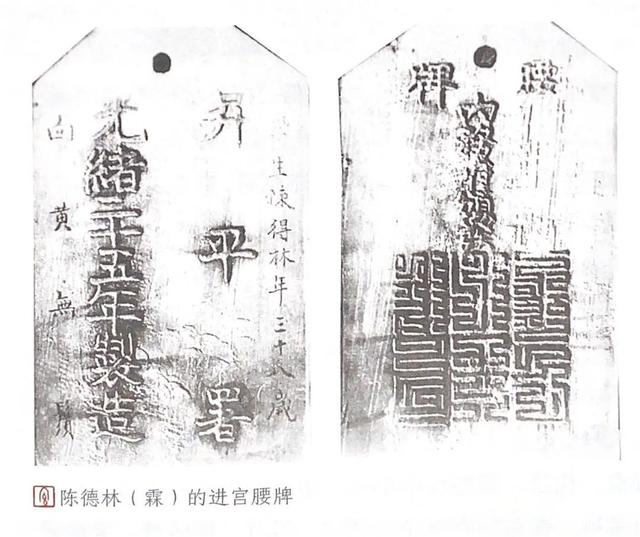

-陈德霖-

清末民初之时,陈德霖是旦行中一位引人注目的人物。他十二岁入全福昆腔科班习艺,与钱金福等为师兄弟,工旦。该班报散后转入“四箴堂”学刀马旦,并从朱莲芬学昆曲,和陆杏林、张淇林、李成林、李寿山等同门习艺。满师后入程长庚三庆班,四十五岁搭谭鑫培同庆班,艺宗胡喜禄、时小福,兼学余紫云,有“青衣泰斗”的声誉。其门下弟子众多,王瑶卿(半师半友)、王琴侬、梅兰芳、王蕙芳、姜妙香、姚玉芙为六大弟子。

-王瑶卿-

王瑶卿,父王绚云为著名昆旦。九岁由田宝琳(陈德霖之师)开蒙学青衣。十二岁拜师谢双寿,并向张芷荃、杜蝶云学青衣和刀马旦,并从钱金福学把子,打下了旦行文、武、昆、乱的全面基础。十四岁借三庆班登台首演《祭塔》崭露头角。十六岁虽因“倒仓”辍演,但经常向时小福、李紫珊(万盏灯)、陈德霖等请益。嗓音恢复重进福寿班,已入名演员之列。二十二岁时三进福寿班,青衣、刀马旦兼演,对《儿女英雄传》《雁门关》《混元盒》等本戏做革新尝试。1906年入同庆班,与谭鑫培长期合作,“汾河湾在县龙门,合演谭王有定论”。1909年,自己挑班演出,改变了生行领衔的局面,形成风格清新的“王派”艺术,时人把他同谭鑫培并称为“梨园汤武”。王瑶卿打破行当限制,改变以往旦行表演中唱、念、做、打只攻一端的旧规,兼取青衣、刀马、闺门、花旦和昆曲旦行各功之长,对唱、念、做、打都进行了新的创造,“非青衣、非花旦,卓然自成一宗”,为京剧旦行艺术的发展开拓出宽广的道路。梅兰芳曾说自己是“按他的路子完成他未竟之功的”。程砚秋扬长避短,创造“程腔”,是在他直接指导下完成的。王瑶卿晚年致力于课徒,弟子无数,有“通天教主”之称,“四大名旦”皆其门下,堪称桃李满天下。

《四郎探母》,王瑶卿、王凤卿合演

-阎岚秋-

阎岚秋,艺名九阵风(曾名飞来凤),工武旦、刀马旦,能演青衣、花旦,兼能反串小生。幼年在杨隆寿主持的小天仙科班坐科,曾在福寿班充当武行,得方二群传授,专演武旦。清末民初在北京搭班期间,与谭鑫培、杨小楼、俞振庭、高庆奎、尚小云、余叔岩、程砚秋等都有合作。他艺术上得岳父朱文英(艺名朱四十,曾入选升平署)传授,武功根底深厚,以开打勇猛严谨、出手迅捷著称。曾有九阵风“刮倒一杆旗,吹灭一盏灯”的评价,名震京、津、沪各地。他擅长“单指捻鞭,直立旋转”“胯下掏枪、翻身亮相”等技艺,武打多有创新,表演自成一派,推进了武旦表演艺术的发展。宋德珠、李金鸿、陈金彪及其侄阎世善等都曾得到他的教益。

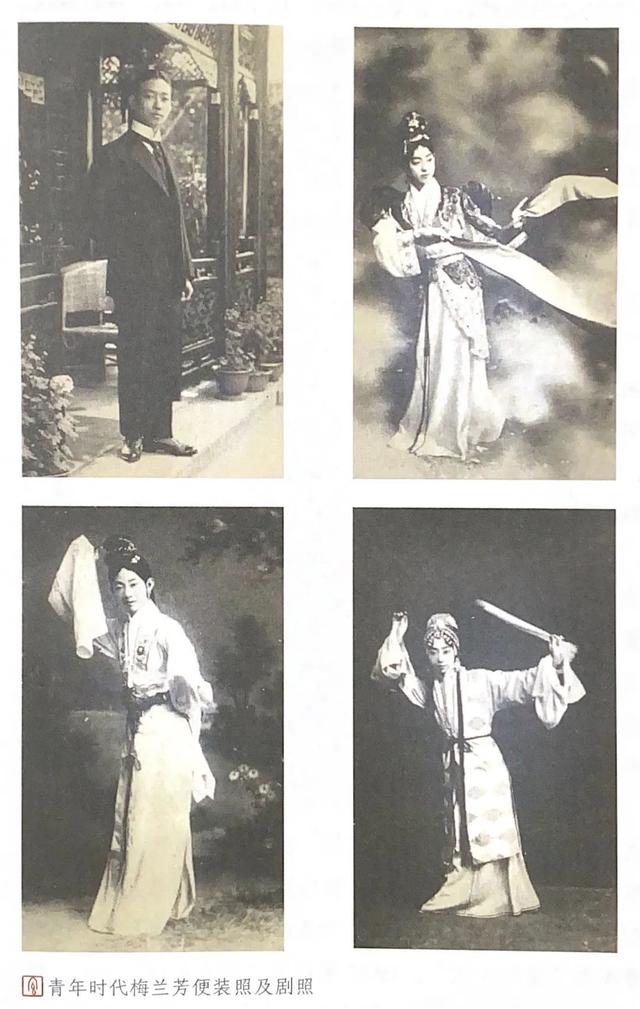

-梅兰芳-

梅兰芳,工旦。八岁开始学戏,九岁从吴菱仙学唱青衣。1904年,十岁的梅兰芳第一次登台。1908年,搭喜连成班演出,继续就教于吴菱仙的同时,向秦稚芬和丑角胡二庚学习花旦表演。1913年,梅兰芳首次应邀到上海演出,得王凤卿提携,主演大轴戏《穆柯寨》压台,受到上海观众的赞赏。同年返京后,搭翊文社,排出第一个时装新戏《孽海波澜》。1914年秋,再次应邀赴上海演出,上座经久不衰,年底方得以回京。1919年和1924年,曾两次应邀去日本演出,均受到热烈欢迎。1929年底,梅兰芳应邀赴美国演出,受到各界热烈欢迎与高度评价。美国波莫纳学院和南加利福尼亚大学均授予梅兰芳以名誉文学博士学位。“九一八”事变后,移居上海,排演了《抗金兵》《生死恨》等剧。1935年,梅兰芳应邀去苏联演出,受到观众及文艺界的热烈欢迎和很高评价。1937年抗日战争爆发后,梅兰芳身居沦陷区,毅然蓄须明志,拒绝演出,一直坚持到抗战胜利。梅兰芳崇高的民族气节,受到全国人民的赞扬。1956年,他第三次去日本时,曾作《别富士本栖湖》:“愿人心似绿波平,玉祥芙蓉倒影清。夹岸笙歌倾国出,北京唱彻唱东京。”祝愿两国友好,祈祷和平之心令人感动。在五十余年的舞台生活中,梅兰芳创造了众多优美的艺术形象,积累了大量优秀剧目,发展和提高了京剧旦角的演唱和表演艺术,形成一个具有独特风格的“梅派”,是京剧在国际上最具代表性的人物。

-程砚秋-

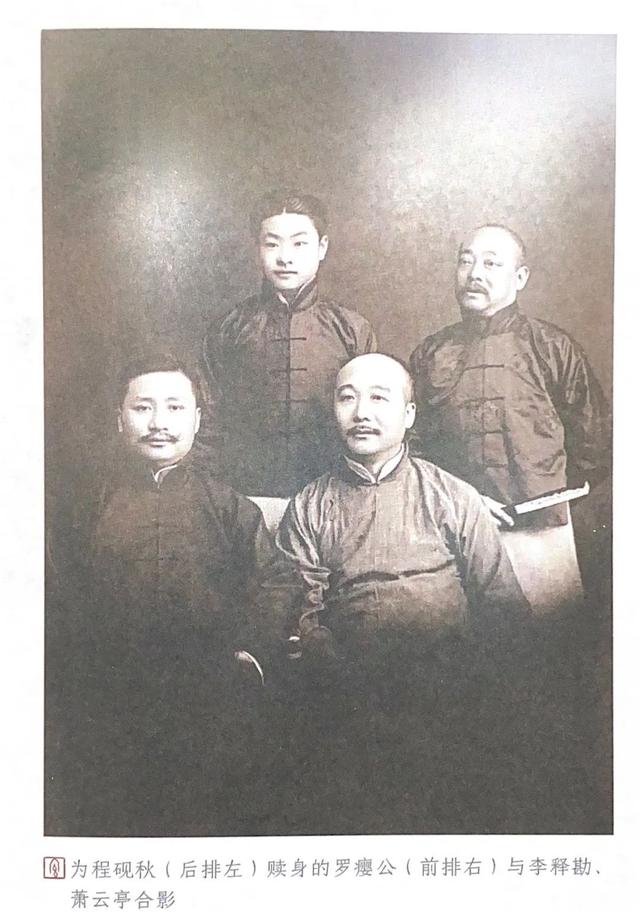

程砚秋(后排左),罗瘿公(前排右)

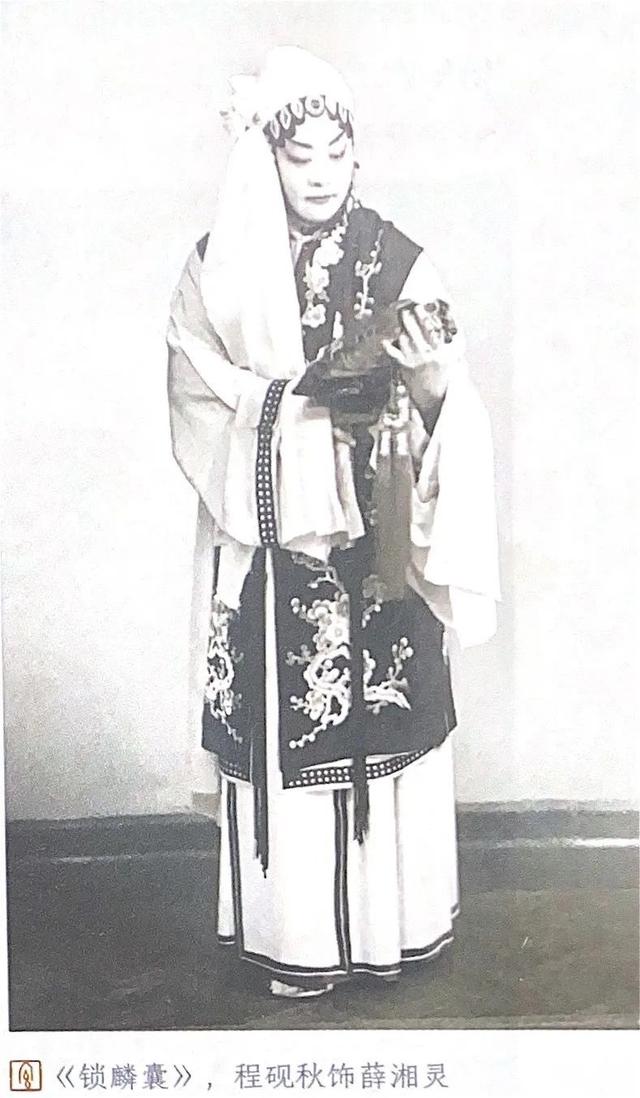

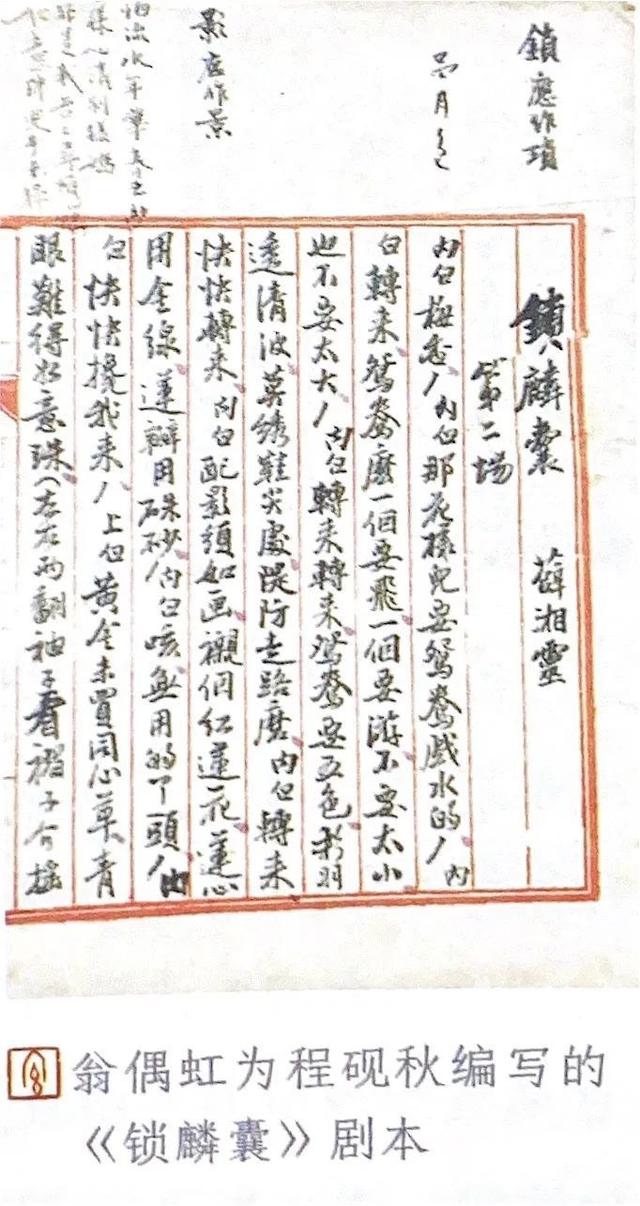

程砚秋,工青衣。满族,原名承麟,后改“承”为“程”姓。早年艺名程菊农,后更名艳秋,自1932年起,易名砚秋。他六岁拜荣蝶仙为师,初习武生,后从陈桐云习花旦,继而又从陈啸云攻青衣。十一岁开始登台,十二岁正式参加营业演出。因倒仓辍演,得罗瘿公之助,得从阎岚秋、乔蕙兰、谢昆泉、张云卿等习武把子及昆曲身段、唱法,后拜梅兰芳为师,更受教于王瑶卿。三年后重出,为高庆奎、余叔岩配演,声誉日隆。不久独立组班,在京沪杭一带演出,在不断的艺术实践和创新中,逐步形成个人的艺术风格,创立了“程派”。从20世纪30年代起,程砚秋便以擅演悲剧著称,风格独具的程腔,是程派艺术的重要组成部分。程腔缜密绵延,低回婉转,起伏跌宕,节奏多变。他所创唱腔善于从其他行当,甚至其他剧种、曲种及民间音乐中汲取营养,巧妙地融入唱腔而不露痕迹。他创造的“勾、挑、撑、冲、拨、扬、掸、甩、打、抖”十种水袖技法,可根据剧情自由组合为千变万化的舞姿,极大丰富了旦角水袖的表现力。1932年,程砚秋曾赴欧洲考察歌剧。1937年“卢沟桥事变”后北平失陷,他退出舞台,到京郊务农直到抗战胜利,其气节赢得了广泛的赞誉和尊重。学习程派并有成就的演员有:新艳秋、赵荣琛、王吟秋和李世济、李蔷华等。

-尚小云-

尚小云,工旦。他幼入三乐科班(后改名正乐)学艺,艺名三锡,初习武生,后改正旦。因扮相酷似乃师孙怡云,改名小云,以演青衣戏为主。和白牡丹、芙蓉草并称“正乐三杰”。1914年“童伶竞选”中被评为“第一童伶”,1918年被评为“童伶大王”,1927年名列“四大名旦”之一,足见其根底扎实和功力深厚。他青衣、刀马、武旦和武生兼长,演唱远承时小福,近师陈德霖,以刚劲著称。京白师法王瑶卿,韵白借鉴杨小楼,又得益于王瑶卿为其设计的峭拔高亢的唱腔。他的做功身段寓刚健于婀娜。尚小云排演过大量新戏,还整理加工一些传统戏,塑造了一批巾帼英雄、侠女烈妇类型的艺术形象,其独树一帜的表演被称为“尚派”。他在1937年开办“荣春社”科班,培养了以“春、荣、长、喜”排名的学生两百余人,如尚长春、李甫春、徐荣奎、杨荣环、景荣庆、马长礼等。弟子有雪艳琴(黄咏霓)、赵啸澜、黄玉华、梁秀娟等,李世芳、毛世来、张君秋和谢锐青等都曾受其教益,次子尚长麟能继薪传。

-荀慧生-

荀慧生,工花旦、闺门旦。原名词,字慧声,号留香,早年艺名白牡丹,后用慧生。幼年在义顺和梆子班从庞启发(侯俊山弟子)习梆子花旦,1909年以“白牡丹”艺名在天津首演,1910年入京,得侯俊山亲授《辛安驿》《花田错》等戏。后随师入三乐社科班,与年长一岁的赵桐珊,同龄的尚小云都以能戏极多知名。后从陈桐云学京剧花旦,问艺于路三宝、吴菱仙、陈德霖、王瑶卿等,并从乔惠兰、曹心泉、李寿山等习昆曲。1917年正式改演京剧,1919年同杨小楼、谭小培、尚小云赴沪演出,“三小一白”名重一时。1925年返京,与杨小楼、余叔岩、陈德霖、梅兰芳、程继先、高庆奎等多有合作。从20世纪20年代起,他就致力于京剧革新的探索,由于功底深厚,戏路宽广,又能吸取梆子旦角之长,表演融青衣、花旦、闺门旦、刀马旦于一炉,兼收京剧小生、武生等行当的技艺,从唱腔、念白、身段到化妆服饰等各方面进行了切合自身条件的改革和创新,30年代逐渐形成风格新颖的“荀派”艺术。他和陈墨香等合作,编演过多种剧目,流行较广并体现了荀派艺术特色的作品就达三四十出,虽然其中人物形象迥异,表演要求不同,但是经他演来都能鲜活生动。学荀较突出的有童芷苓、吴素秋、刘长瑜等。

本期关于京剧旦角我们就介绍到这里啦!下期一起来了解京剧舞台上的“四大名旦”。

图文资料来源:中国人民政治协商会议北京市委员会组织编写的《老北京述闻——戏曲曲艺》一书,若转载,请后台留言。