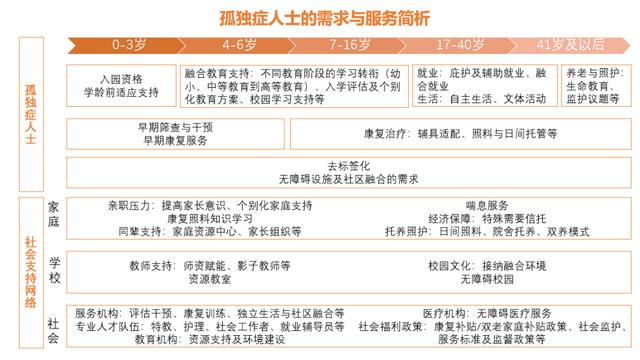

孤独症谱系障碍,简称孤独症(也叫自闭症),是一类常见的神经系统发育障碍疾病,以社交障碍、狭隘兴趣和重复刻板行为及感官异常为主要特征。目前为止,全世界还没有经过科学严谨验证有效的“治愈”孤独症的方法。

按1%的发生率估算,我国至少有超过1000万孤独症人群,并以每年近20万的速度增长。今年4月2日是第十五个“世界孤独症关注日”,中国残疾人联合会提出的主题口号是:“聚焦孤独症服务:构建社会保障机制,促进服务机构高质量发展”。

日前,深圳国际公益学院研究团队与腾讯公益发布《大龄孤独症人士的需求与服务报告》及案例,聚焦大龄孤独症人士相关议题,以期帮助孤独症人士在融合教育中成长,依靠自身能力独立生活,更好地融入社会。

报告第一部分面向服务孤独症人群的相关人士展开调研,根据数据收集得出几个方向性的结论:首先,公众普遍对孤独症的关注议题为“早发现,早干预”;其次,公众对于孤独症群体有一定的关注,但对于该群体的需求与服务仍相对陌生,认为自己非常熟悉孤独症及相关议题的人约为15%;另外,不同身份的被访者对议题的关注点存在较大差异;非常熟悉孤独症的被访者尤为关注“独立生活与社区融入”,而这也是大龄孤独症群体的痛点。

报告第二部分讲述了真实的“孤独症”人群——“星青年”们的融合就业案例,引导公众对较大龄孤独症群体的就业问题进行关注,共同探讨大龄孤独症群体的职场困境与突围路径。

公众对孤独症仍感觉陌生

孤独症相关议题被重视程度分析

报告显示,对于孤独症的细分议题,被访者更集中关注预防干预、独立生活和融合教育——“早发现,早干预”(39.2%)、“独立生活与社区融入”(38.1%)、“跟正常孩子一起上学”(31.8%)。

参加调查的样本人群对议题“自评对孤独症及相关议题的了解程度”,认为自己相对或一般熟悉的人占据了大多数,占75.8%;认为自己非常熟悉孤独症及相关议题的人仅占14.7%;认为自己相对陌生和一般陌生的人也较少,数据分别为8.7%和0.7%。

据此,结合身份标签的分析后报告得出,公众对孤独症群体有一定的关注,但对该群体的需求与服务仍相对陌生。

不同身份被访者的关注侧重

报告显示,通过不同身份被访者的交叉分析,不同的身份标签对孤独症所关注的话题显示出了些许差异:

一、孤独症相关公益行业的从业人员、医疗服务机构从业人员、教育机构工作者更关注与其职业相关的话题;

二、研究人员和政策制定者/政府相关部门的关注度一致集中在早发现早干预,更为关注从早期介入问题;

三、“星娃”(患有孤独症的孩子)父母感兴趣的议题分布相对均匀,涉及到群体的生命全周期问题;

四、关心社会议题的民众关注点集中在早发现早干预和独立生活与社区融入。

报告指出,从康复救助的角度来看,以上这些问题的解决,无论是政府、市场或家庭在小龄阶段都会有较大的资源投入。各地的康复救助覆盖范围从0-6岁、0-14岁、0-17岁甚至部分会覆盖到18岁,但此后往往需要满足一定条件才能继续享有福利保障,难以满足群体的个性化需要。家庭为服务付费的意愿也往往集中在“低龄”阶段,后期更倾向于储蓄防老,为大龄服务付费意愿相对下降,这导致许多关注大龄孤独症群体的服务机构只能勉力维持,服务专业性的提升也受到限制。

对就业的关注度攀升

值得一提的是,调研发现,41-50岁的被访者对孤独症群体成年就业议题的关注度显著攀升。得益于政策和社会关注,许多孤独症孩子在融合教育环境中成长。但出了校门,他们却因没有工作收入、缺乏福利保障,只能在家中依赖父母养育,反而与社会脱节,前期的康复训练成果逐渐衰退。

相关资料显示,孤独症群体的就业是一个复杂的问题。残障就业的政策导向、企业对残障群体就业的支持、家庭长期的训练和准备、社会服务机构的辅导支持,还有社会大众的接纳程度都是重要因素。

同时,报告指出,孤独症是一种谱系发展障碍,大多数孤独症群体在经过培训和服务干预后都能与正常人一样生活,少数的高功能人士甚至在特定领域的表现优于常人。

然而残疾人就业政策不够完善,缺乏企业为孤独症群体提供就业岗位,家长的准备不足,缺乏相应的就业支持服务,民众对于孤独症议题仍相对陌生……使得孤独症群体获得融合就业的比例极低。

“星青年”可以融入社会

身患孤独症的孩子被形容为“星星的孩子”,是因为他们似乎有一种不属于地球人的思维方式,就像来自遥远的星球一样。“星星的孩子”在长大后成为“星青年”。

有专业人士指出,“从孤独症生命全程支持的角度来看,康复最成功的标志之一就是孤独症青年成功就业。”该报告第二部分用案例表明,其实“星青年”都有各自的特点和所长,在接受职业转衔服务和生活支持服务后,也能很好地融入社会。

例如在北京的一家喜茶店里,26岁的女孩芊芊可以帮顾客制作一杯多肉葡萄。像芊芊一样的众多“星青年”们细致而有耐心,甚至比其他同龄人完成得更好。

不少“星青年”在进行学习、培训后,也可以到大学、科研所等研究机构工作,成为程序员、统计员,甚至是数学家。少数“星青年”更是拥有出类拔萃的记忆力,或是展现出独一无二的艺术和音乐天赋,强大的创造力和专注力能让他们在诸如钢琴调音、电脑动画设计等领域获得成功。

“星青年”佳洋从数字媒体设计专业毕业后,靠着自己扎实的绘画功底获得了一份设计师的工作;陈萌原本只是一位在医院帮忙整理病例的“星青年”,2021年,他接受了“融爱融乐”职业评估,通过系统的学习后,进入某品牌酒店从事西点厨房帮厨的工作。

同时需要注意的是,对于“星青年”的职场转型,用人单位的参与尤为重要:针对能力较强的“星青年”,他们可以提供融合就业岗位;针对能力一般的,则可提供庇护及辅助就业,这些就业机会能为“星青年”的独立生活助一臂之力。

从就业到独立生活,再到融入社会,“星青年”需要社会融合的持续支持:这包括行业机构提供社会化行为的教育训练,让他们实现情感交流、行为障碍以及心理方面的改善和提升;还包括帮助更多人提升对“星青年”的认知,学会接纳他们的特殊性,欣赏他们的闪光点,为“星青年”的成长营造更加友好的社会环境。

服务供给的六大困境

报告最后指出了现阶段为“星青年”提供服务的六大困境:

一、整体服务缺位

当前,针对大龄孤独症群体的政府及社会服务较为稀缺,而服务的稀缺性导致市场的乱象,即在政府和社会提供的服务不足的情况下,市场上提供的康复服务鱼龙混杂。

二、政策支持模糊

政府的康复救助政策和教育政策勉强能覆盖到成年(因各地政策差异,覆盖的最高年限从14-18岁不等),后续需要满足一定条件才能继续享有福利保障,政府福利难以满足大龄孤独症群体的个性化需要。

三、社会资源错位

以往社会的注意力主要集中在低龄孤独症儿童,对大龄孤独症群体投入的资源严重不足。大龄孤独症群体在结束教育后,多因没有工作收入、缺乏福利保障,只能在家中依赖父母养育,康复训练成果逐步退化,前期的社会融合努力也随之化为泡影。

四、机构人才缺乏

孤独症儿童形象深入人心,社会对于大龄孤独症群体的关注度却相对较低;许多关注“星青年”的服务机构只能勉力维持,服务专业性提升受限。而为大龄孤独症群体提供服务需要系统的专业知识和专门的训练。在这方面,专家和专业机构介入都比较缺乏。

五、家庭意愿下降

家庭为服务付费的意愿往往集中在“低龄”阶段的投入,后期更倾向于储蓄防老,为大龄孤独症群体服务付费的意愿相对下降。

六、社区友好度不够

社会层面对于孤独症群体还存在诸多误解,宣传倡导上的力度不足,也导致了社区友好度不够,融入社区的努力受到阻碍。

(注:因抽样偏差,难以反映总体情况,报告仅就问卷结果进行分析,仅用于本次调研议题参考)

结语:该报告根据对大龄孤独症人士服务不足方面所做的调研和梳理,为帮助“星青年”更好地融入社会、引导社会大众消除误解、助力社会资源帮扶以实现更大价值,提出参考和建议,具有较强的现实意义。正如报告中所说,只有更多人关注“星青年”的需求和服务,提高孤独症群体生命全周期的生活质量,才能让他们的成长“不孤独”。

作者:韩静

值班编辑:于俊如 责任编辑:张雪弢