今天,在香港整理过往文字,忽然看到当年所写追忆赵超构老社长的文章。想当年,新民晚报刚刚复刊,正是赵超构等一大批爷爷辈的老报人,领着我们一帮小年轻办报纸,让人终身难忘。

赵超构,笔名林放,老报人,杂文家。曾任上海《新民晚报》社长,上海市政协副主席。老报人,杂文家。在《新民晚报》工作期间,听到很多关于赵超构先生与毛泽东同志交往的旧闻轶事。可以说,赵超构先生与毛泽东的交往,足以影响《新民晚报》的兴替。

据说,赵超构先生曾经先后7次见过毛泽东,有几次是单独见面。

毛泽东重庆见记者,第二排黑衣戴眼镜者为赵超构

赵超构先生24岁踏入新闻界,1938年入南京《新民报》工作。他是当年《新民报》知名的“三张一赵”之一(“三张”特指张恨水、张慧剑、张友鸾)。他当过国际新闻版编辑,以“沙”为笔名,写了大量的评论和评论时政的文章。1946年,他出任上海《新民报》晚刊主笔。解放后,则长期任《新民晚报》社长。

赵超构初识毛泽东,大约是在1944年。那一年,他随国民党组织的中外记者代表团到延安采访。在被谩骂成“匪区”的延安,赵超构亲眼目睹了共产党和他们的军队,无论是高级将领还是士兵,都一律穿灰色土布军衣,一样住窑洞、吃小米,与百姓同甘共苦,使他深受震撼。那一次采访,赵超构曾在在延安同毛泽东同志长谈,并一起看戏。他们互称“先生”。这个向往民主和进步的青年,一定没想到在共产党中会有如此杰出的领袖人物。于是他满怀热情,在《新民报》上写下10万字的连载《延安一月》,多角度全方位地报道了共产党、解放区。该书对毛泽东、朱德、贺龙乃至林彪,也都有深刻的观察和精彩的描写。可以说,这是中国记者写的《西行漫记》。但是,后人知道得并不太多。

毛泽东看过赵超构的《延安一月》,有很高评价。他说,能在重庆这个地方发表这样的文章,作者的胆识是可贵的。他对这个来自“国统区”的年轻记者下了一个定语。据说,毛泽东见赵超构时,讲了句笑话:“赵先生,你的名字叫超构,你比你们那个宋高宗(赵构)高明多了。不过,我看你呀,是个自由主义者喔。哈哈!”毛泽东后来提到过《延安一月》,他说:“你善于用曲笔。”“你在重庆这样的地方写这样的文章,也不容易哟。”当然,不同的信仰,并不影响他们的交往。

赵超构先生第二次见毛泽东,是在1945年。那一年,毛泽东去重庆参加国共和谈。毛泽东在重庆逗留期间,曾单独约见了《新民报》记者赵超构,长谈十余个小时。据说,主客之间,抽了很多烟,毛泽东更是烟不离手,烟灰缸里堆满了烟蒂。两人不仅共进了午餐,还一起吃了晚餐。毛泽东当时有许多重大的事情需要思考与决策,两人天南海北,神聊一通,足见他把赵超构当成了完全可以信赖的朋友。可以想见,这次长谈,一定充满着生机和意趣。

赵超构似乎极少同人谈这些重要经历。他透露过,自己不愿多说的想法。他说,这次接见只有两人,没有第三人作证,也没有记录。如果凭他个人所说,会引起不必要的误解。关于这次长谈,赵超构先生直到毛泽东逝世之后,他才对新民晚报总编辑束纫秋先生透露了其中的一些情节。其他的话,他至死都没有说,真正烂到肚子里了。实际上,《新民晚报》,这张老报纸,能够在解放后延续出版,赵超构的《延安一月》,以及他与毛泽东的关系,或多或少是有影响的。因为,当时的中国政界和文化界的领导人都知道赵超构是毛泽东的朋友。谁都不能不有所顾忌。

1957年,反右。赵超构又两见毛泽东。当时,上海市委书记柯庆施已在全市宣传干部大会上,点名将赵超构和《文汇报》总编辑徐铸成两人定为新闻界的右派。一本汇集了赵超构“右派言论”的小册子都悄悄准备好了。然而,正在北京出席人代会的赵超构却被毛泽东请进了中南海,还请赵超构吃了顿饺子。席间,毛泽东笑着说,“写杂文也不容易,所以,我要保护几个写杂文的朋友。”他还说,“如果让我选择工作的话,我倒很愿意做个杂文家,给人民日报写写杂文。可惜,我现在没有这个自由。”

此后不久,毛泽东到杭州休息,突然想见见老朋友。其中便有赵超构。那次见面,赵超构是临时被人从上海用专机接到杭州的。谈话者中,还有两位上海的学者谈家桢和周谷城,他们也是毛泽东的好朋友。这次谈话,据说毛泽东兴致很高,从晚餐一直谈到天亮。在当年的反右斗争中,共有五十万多人被打成右派。显然,毛泽东的举动,都是有意思的,他是在拉人,是在暗示对赵超构等人要手下留情。因此,在劫难逃的赵超构,在最后一刻被拉了起来,没有成为右派。

当然,赵超构先生也是聪明人。他从中南海吃完饺子出来之后,就直奔《新民报》原来的老板陈铭德、邓季惺夫妇家,与他们商量,写出了一篇轰动新闻界的社论《站稳立场 根除错误》,检查了自己“短、广、软”的办报方针。这篇检查发表在1957年的《新民晚报》上。在毛泽东看来,赵超构是被改造好了。赵超构的绝处逢生,使《新民晚报》在艰难时势中得以生存下来。而另一张报纸《文汇报》总编辑徐铸成,却难逃一劫了。

听晚报的老人说,赵超构与毛泽东,还有一次擦肩而过。提起此事,报人们都颇为遗憾。文革期间,《新民晚报》被砸,并被改名为《工人造反报》,后又遭到停刊。因此,报人们都说,如果毛泽东到《新民晚报》来过,而且题过什么字,《新民晚报》在文革中的命运将不至于如此。据说,毛泽东1957年曾到上海视察。一天中午,午休之后,他突然提出要去《新民晚报》,要去看看老朋友赵超构。于是,市委便派人同《新民晚报》联系。然而,赵超构不在报社,他跑到外面喝茶去了。赵超构先生有一个习惯,他喜欢泡茶馆。他说过,他写评论,要了解市井百态,要了解社会民生。那个时候,既没有BB机,也没有移动电话。赵超构自然找不到。结果,兴头上的毛泽东只好作罢。我听老报人们说,当时赵超构先生曾有一个想法,是请主席题写一个报头。原先的《新民晚报》四个字,系中山体,是当年《新民报》创刊时临摹的,并不全是孙中山的手迹。多少年后,一些新民报人仍有感慨,泡了一次茶馆,竟然也会改变《新民晚报》的历史。

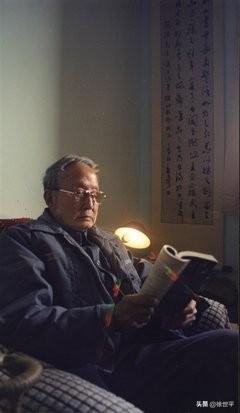

赵超构对毛泽东,感情深厚。但是,他自己很低调。绝少提及类似的事情,也没有拿此作资本,替自己做过什么。他的住所,是1946年到上海工作时,《新民报》的老板替他购置的,房子并不宽敞。但是,赵超构先生多次谢绝了政府给他分的房子。他很淡然,说是在那里住惯了。

八十年代,有些人利用思想解放,借此否定毛泽东、批评毛泽东的时候,赵超构不屑地说:“这种文章,我是不会写的。”

晚年赵超构

说来有幸,我曾在新民晚报工作了18年,并曾在赵超老领导下工作。他曾说过一句话,报纸的竞争,说到底是人才的竞争,新民报,过去有个冯小秀,今天有个徐世平,后来居上。

(注:冯小秀是五六十年代新民晚报著名的体育记者)