美国正在张罗一场所谓的“民主峰会”,可就在其粉墨登场之际,暴露出了越来越多不可辩驳的“西方式不民主”。

今天我们聊一聊把美国、英国、澳大利亚政客玩弄于股掌之间的“媒体巨鳄”——鲁伯特·默多克,通过他的故事,深入了解“美式民主”背后的金钱政治。

在西方资本主义国家,人们票选出来的所谓代表“民意”的政客,会用怎样的姿态对待媒体巨鳄呢?答案居然是卑躬屈膝。

特朗普甘愿给他当司机;里根给他开绿灯;撒切尔夫人让他凌驾于英国政策之上;伊战前,布莱尔跟他的谈话次数多到吓人;澳大利亚的政客更是如履薄冰地迎合他的政策偏好 ......

默多克为何能对美、英、澳政坛涉足到如此程度?事实上,在西方国家,只要媒体受众足够多,就能左右大选。为赢得选举,政客必然会谄媚媒体巨鳄。这样的三角关系转一圈,西方国家就把它包装成了“民主”。

一个硬知识点,默多克起初并不是美国人,他于1931年出生于澳大利亚。

默多克毕业于英国牛津大学,也算是个学霸。20多岁时默多克父亲去世,他回到了老家澳大利亚继承父业。

很多人都觉得默多克发家致富是因为他爹。其实如果现在返回去看,默多克父亲留下的那几份报业当时销量都很一般。

坦白讲,默多克能一骑绝尘,绝对是靠自己的“硬实力”。作为“黄色新闻”主要践行人之一,默多克享誉整个“标题党界”。

怎么个享誉法?

来看看《纽约时报》曾经的执行主编罗森塔尔对默多克的评价。他封默多克为“坏分子”,说默多克“专门报道下流、丑陋和暴力的新闻”。

很多正儿八经的媒体人受不了这种低端套路纷纷辞职,但讽刺的是,黄色新闻受到市场疯狂认可,默多克旗下报纸的销量像坐了火箭一样蹿升。

很快,在收购了一系列地方报纸后,默多克从悉尼转战整个澳大利亚。1964年,默多克进入全国性日报—《澳大利亚人报》,开始了旗下新闻集团最早的报纸业务。

为了不断刺激消费者,默多克的媒体不惜假造骇人新闻、捏造访谈记录……就这样,他的新闻集团一骑绝尘,野蛮扩张,直到称王称霸。

根据《悉尼先驱晨报》的数据,2016年进行的一项关于媒体所有权和集中度的研究称,默多克的新闻集团拥有全澳大利亚约65%的印刷报纸读者群。

但默多克的野心绝对不是赚一点点钱而已。随后,默多克开始控制政坛,让政客都为其服务。

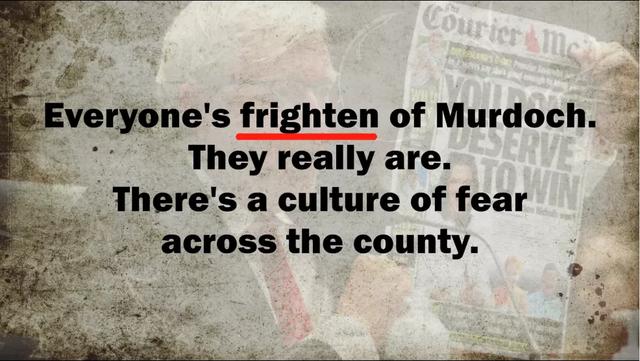

澳大利亚前总理陆克文曾说:“每个人都对默多克感到害怕。他们真的很害怕。全国都有一种恐怖的文化。”

在澳大利亚,“顺从的政治家”才会被默多克青睐。他通过媒体影响民意,通过炒作丑闻让政客政治性死亡,从而迫使政客们迎合默多克的政策偏好。如果一个政客没有生在默多克的审美上,结果会怎样呢?来看特恩布尔的故事。

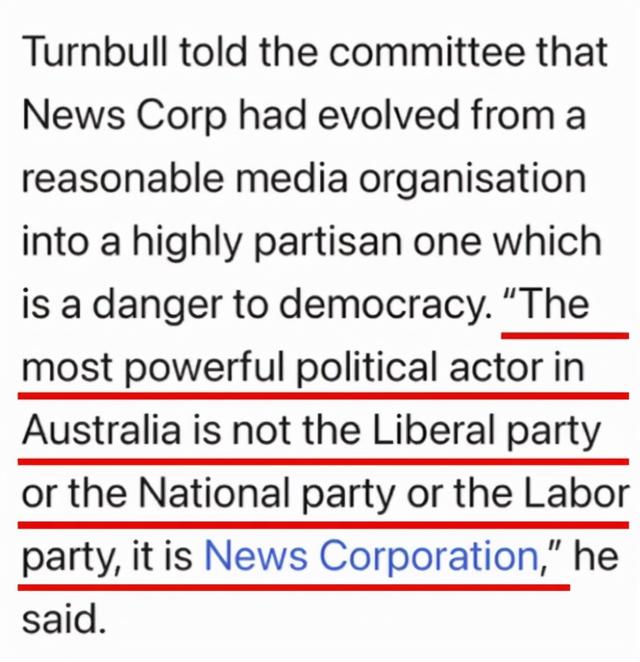

据外媒报道,澳大利亚前总理特恩布尔询问新闻集团执行主席,为什么在他任期内默多克会持续反对他。他被告知,这是默多克长子授意的计划,以损害他的领导地位,使他在2019年选举中失败。

《卫报》报道称,媒体大亨凯里·斯托克斯曾在电话中提醒特恩布尔,其公司有意将他赶下台,尽管斯托克斯否认了这一点。

特恩布尔无奈表示:“澳大利亚最强大的政治行为者不是自由党、国家党或工党,而是新闻集团。”

默多克这样的人,769.2万平方公里的澳大利亚,根本无法安放他那颗心。

60年代,默多克开始进军英国媒体圈,先后收购了《世界新闻报》《太阳报》。喜欢看英国报纸的人,应该都知道这两家媒体是什么调性。

据了解,《太阳报》因三版女郎而出名。三版女郎顾名思义就是在报纸第三版固定放女郎照片。该报纸在成立50周年的时候,还专门写了篇文章点赞自己报纸三版女郎的历史意义。

原话是这样说的:

这个大胆的决定永远地改变了英国的报纸和社会。

而已经停刊的《世界新闻报》,当年也是因为爆出巨大的窃听丑闻而被迫停刊。这些窃听老手甚至会非法入侵王室的电话系统。

如果你认为这些八卦小报上不了台面,那可就大错特错了。据NBC报道,当年正是拥有1100万发行量的《太阳报》,帮助撒切尔夫人赢得了连续三届的人气。

在1979年5月3号选举日当天,《太阳报》用了整版篇幅在头版发表了社论支持撒切尔夫人,声称“这次选举只有投保守党人的票,才是终止腐败的唯一途径”。

《卫报》报道称,当时撒切尔夫人需要从新闻界获得支持。于是,她选择支持默多克竞购《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》。成功收购后,默多克利用《太阳报》创造的巨大利润为《泰晤士报》供给资金,引导舆论。这种“小报造谣、大报带节奏”的方式沿用至今,甚至跨国操作。

说回默多克与撒切尔夫人的关系。正是因为撒切尔夫人,“默多克不止一次凌驾于英国法律之上”。这句话,是西方报业知名的媒体人哈罗德·埃文斯撰文写的。

事情是这样的:那时候,根据英国交叉所有权的规定,一家全国性报业公司无权持有任何一家英国电视公司超过20%的股份。1990年,默多克试图通过并购英国天空电视台(SKY)和英国卫星广播公司(BSB),进而持有50%的股份。很显然,这宗交易是非法的。其实,内政大臣大卫·韦丁顿也在议会上承认了其非法性。

哈罗德·埃文斯告诉《独立报》,不要幻想撒切尔夫人会迫使默多克放弃这个念头。事实上也是这样的。在英国政客的帮助下,默多克做到了。

撒切尔夫人之后呢?会有新的变化么?有!NBC点评默多克和撒切尔之间的关系时,用的词还是“共生”。而到了布莱尔政府,就完全不一样了,英国智库WARC给出的评价变成了“卑躬屈膝”,而且前面还加了个程度副词“习惯性地”。

卑躬屈膝到何种程度?

《新闻公报》援引《太阳报》前编辑大卫·耶兰的报道称,伊拉克战争陆上战开始之前,英国时任首相布莱尔和默多克的谈话次数甚至和外长、防长的次数一样多。

这就是默多克对英国政坛的涉足程度。

默多克拥有4家英国报纸,有着全国37%的读者,足够左右大选。英国前首相布莱尔坦言自己也很无奈。《路透社》报道称,英国政客被迫向默多克等媒体大亨献殷勤,不然将面临大量新闻攻击。

其实,布莱尔并不是唯一,而是其中之一。

《路透社》在文章中报道称,英国政治家都很害怕批评默多克的报纸。工党吉姆·谢里丹绝望地说:“当我们看到首相或潜在的首相跨越半个地球去讨好像默多克这样的人时,我们英国的民主碎了一地。”

而大洋彼岸的美国,也上演了相似的一幕。我们先说说默多克是如何成为美国人的,这事儿戏非常足,而且跟美国大选有关。

据《纽约时报》报道,默多克利用他1976年收购的《纽约邮报》为里根在1980年大选中代言。当然,里根团队也非常买账。他的政府随后迅速批准了默多克的美国公民身份申请。

为什么默多克一定要成为美国人?原因是这样的,美国联邦通信委员会有硬性门槛,不是美国人不可以买电视台。所以默多克想买电视台一个先决条件就是成为美国人。

当然,成了美国人还不算完。为了让默多克能够成功进军美国的电视业,里根改变了美国的法律法规。

据《纽约时报》介绍,起初,按照美国相关部门的规定,禁止在同一市场拥有电视台和报纸。当时默多克已经拥有了《纽约邮报》和《波士顿先驱报》,按规定是不可以继续野蛮扩张的。为了给默多克提供便利,里根政府免去了这一规定。这让默多克就可以合理合法合规地玩儿垄断,既占领报业,又能从电视业分上一杯羹。

要知道80年代,大部分美国家庭拥有电视,电视的普及程度和视觉冲击力注定其成为那个时候政治角逐的战场。

于是,掌握着实权的美国政客拼命为支持自己的媒体铺路。后来,老布什进一步允许广电网络自营黄金档节目,此举使默多克得以大捞一笔,默多克迅速用《辛普森一家》等填满他的日程表,并赚取了大量利润。

拿媒体的影响力去政客那里讨价还价,然后帮着政客洗白造势,通过如上故事默多克的权钱交易手段想必大家已经非常清楚了。

默多克跟特朗普私交甚好更是明面上的事儿。虽然两者关系非常微妙,但毋庸置疑的是,默多克旗下的福克斯电视台常常给特朗普备受争议的政策站队。

和其他总是被特朗普斥为“假新闻”的美国主流媒体比起来,保守派媒体福克斯电视台简直就是特朗普的“专属”电视台。

为了帮特朗普赢得大选,福克斯甚至邀请炒作希拉里和外星人有不正当关系的人当嘉宾,抨击希拉里。

当然,为了助力特朗普连任,福克斯甩锅、造谣、抹黑中国的新闻可谓是一轮接一轮。

默多克近些年充当反华急先锋,也并非完全因为特朗普,毕竟两人之间的关系也很微妙。默多克反华很大一部分原因是中国曾是他最渴望得到的市场之一。

外媒报道那时候的默多克对中国的态度时用了这样一个词“孜孜不倦地献殷情” 。结果呢,默多克在中国市场碰了一鼻子灰。

从1993年斥资数亿美元进入中国市场,再到2005年试图与地方卫视合作,默多克多次尝试都失败了,无底线的黄色新闻和靠钱撬开中国市场的方式统统失灵。

默多克终于发现自己那套玩转英国、美国和澳大利亚的老套路在中国根本行不通。

所以默多克抹黑中国,明面上是助攻特朗普,实际上是借自家媒体发泄抢占中国市场失败后的极大怨气甚至是愤恨。

大概是西方国家的体制给了默多克太大的自信,以至于盲目自信,让他如此激进地进入中国市场,但他并不真正了解中国。

其实冷静分析下,默多克的基本信念就是要通过媒介控制思想,获得操控政府的权力,让个人凌驾于法律之上,显然这与中国特色社会主义以及中华民族伟大复兴之间,存在着先天的矛盾。换句话说,默多克的套路在中国市场上的失败从某种程度上其实是注定的。

最后,希望你能通过媒体大亨默多克的故事,看清西方所谓的“民主”。

声明:本文转自中国日报双语新闻(ID:Chinadaily_Mobile),在此致谢!