看资料、翻旧史,经常可以看到“南洋”“北洋”“西洋”“东洋”等带有地域方位的提法,其实,这“四洋”基本属于古代和近现代中国人的专用称谓。

先来说“南洋”。“南洋”是明、清时期对东南亚一带的称呼,是旧时中国人以中国为中心的一个地理概念。这里包括马来群岛、菲律宾群岛、印度尼西亚群岛,也包括中南半岛沿海、马来半岛等地。清朝时期,也曾把中国内地江苏以南的沿海诸地称为“南洋”,而把江苏以北沿海称北洋。清末至民国时期,还曾划分我国沿海地区为南北两洋区,称山东以南的江苏、浙江、福建及广东各省为南洋;江苏以北的山东、河北、辽宁等省为北洋。

史料郑观应的《盛世危言·海防上》中载:“南洋起厦门,包汕头、台湾、潮阳、甲子门、四澳、虎门、老万山、七洲洋,直抵雷环为一截。”

中国古代汉族开始移民南洋,明朝时期及明亡后,大量汉族移民涌入该区域谋生、定居,叫做"下南洋"。汉族曾建立过一系列的政权。在清朝和民国时期,“南洋”被专指东南亚地区,那时华侨去东南亚谋生称为“闯南洋”。前些年曾有一部描写这段历史的电视剧《雾锁南洋》,可能许多人还记得。

“西洋”的概念范围比较大,从学习历史的角度,现代人可能都知道“郑和下西洋”的典故。“西洋”的提法,据说最早出现在五代。不过,不同时代含义却不尽相同。元明朝时期的“西洋”是指文莱以西的东南亚和印度沿岸地区,晚清则指欧美地区。

明朝人继承了宋朝、元朝关于“西洋”的概念。明实录记载,洪武二年,刘叔勉出使西洋锁里国:“海涛间关风涛万里,三年夏才至西洋”。《明太宗实录》记载,永乐元年“西洋剌尼回回哈只马哈没奇剌泥等来朝,贡方物”。由此可见,在明洪武年间,“西洋”还是指具体的国度。

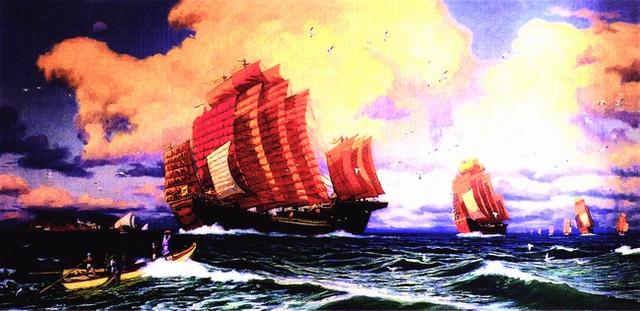

到了永乐时期,开始了郑和下西洋年代,“西洋”一词发生明显变化,词意所包含的地域被扩展到包括忽鲁姆斯在内的“西洋诸国”。

史料说,永乐三年(1405年)六月,明成祖朱棣命三宝太监郑和率领两百多艘海船、两万七千多人从太仓的刘家港起锚,至福州闽江口五虎门内长乐太平港驻泊伺风开洋。首次下“西洋”就远航西太平洋和印度洋沿岸,访问包括印度洋沿岸在内的国家和地区,到达了爪哇、苏门答腊、苏禄、彭亨、真腊、古里、暹罗、榜葛剌、阿丹、天方、左法尔、忽鲁谟斯、木骨都束等三十多个地方,最远曾达东非、红海和美洲。可见,明代人心目中的“西洋”已经包括了“南洋”及以外的更广阔地区。

“四洋”中的“北洋”实际涵盖区域较小,但与其它三洋却有本质不同。它后来演变成了政治势力、官职甚至是政府的代称。如北洋水师、北洋军阀、北洋政府、北洋通商大臣等。

这些冠以“北洋”名讳的称谓,均源自以李鸿章为创始者,以袁世凯为代表的一系政治力量在北洋地区的政治、军事及商业活动。

从史料介绍中得知,“北洋”之说最早出现在宋朝,从地地域上主要指黄海、渤海一带区域。后来在清朝1791到1821年间,朝廷以上海吴淞口为界,把长江以北的区域分为北洋,主要包括江苏、山东、直隶等各口岸地区。

“北洋水师”,或称作北洋舰队、北洋海军,是中国清朝后期建立的一支近代化海军舰队。同时也是中国清代政府建立的四支近代海军中实力最强、规模最大的一支。驻扎地主要在山东威海卫和沿渤海的旅顺、大沽口。可惜,北洋水师在中日甲午海战中全军覆没,留下的回忆只是屈辱和悲壮。

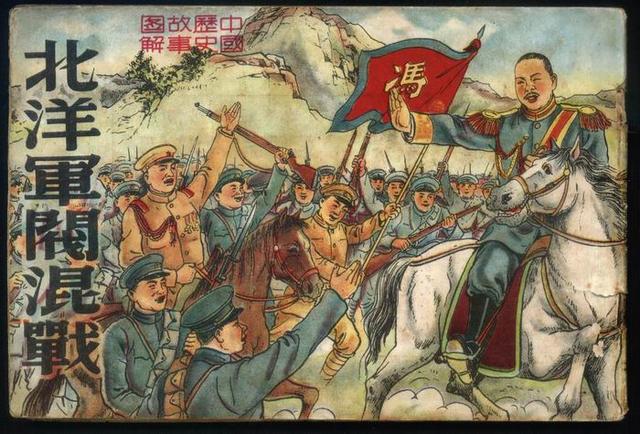

“北洋军阀”,指的是袁世凯掌权后北洋新军主要将领组成的军人势力。“北洋军政府”,是指中华民国前期以袁世凯为首的晚清北洋军阀在政治格局中占主导地位的中央政府。袁世凯死后,北洋军分裂成以奉系、直系、皖系三大军阀势力,开始了军阀混战时代。皖系、直系、奉系先后登台执政。直到北伐战争结束后才完成全国形式上的统一。

最后说说“东洋”。“东洋”在汉语中主要指“日本”。人们熟知的现代京剧《沙家浜》唱词中就有“骗走了东洋兵,我才躲过大难一场”。这里“东洋兵”无疑是指日本兵。民间也有把日本鬼子叫做东洋鬼子的。

“东洋”亦是中国古人的一个地理区域概念。东洋的名称来源于宋代的东大洋海。在元人陈大震所著《大德南海志》中,又将东洋分为大东洋与小东洋两部分。大东洋指今日加里曼丹岛以南至澳洲的海域;小东洋指今日靠菲律宾诸岛与加里曼丹岛海域。明朝初期以婆罗、文莱为界,以东称为东洋,以西称为西洋。

日本也有人认为,“东洋”的地理范围大致在今日的南海以东,而西洋则在南海以西。东、西洋的地理分界线是南海。

衷心感谢各位朋友阅览《掌心春秋》,如果您喜欢,可点击栏目右上角的提示“订阅或“关注”。我们共同赏析历史趣闻,回忆历史往事…(声明:文中配图均源于网络)